Числовые операции примитивного человека

Самым ярким примером развития мышления у примитивного человека и зависимости этого развития от совершенствования высших знаков, на которые оно опирается и при помощи которых оно совершается, является исследование числовых операций примитивного человека. У многих примитивных народов не существует счета дальше двух или трех.

Отсюда, однако, было бы неправильно заключать, что они не умеют считать больше чем до трех. Это означает только, что у них отсутствуют абстрактные понятия, простирающиеся дальше этих чисел. Они не умеют пользоваться теми операциями, которые свойственны нашему мышлению, говорит Леви-Брюль, но “путем операций, которые свойственны им, они умеют достигнуть до определенного предела тех же самых результатов”.

Эти операции больше опираются на память. Примитивные люди считают другим способом, чем мы, — способом конкретным, и в этом конкретном способе счета примитивный человек опять-таки превосходит культурного. Иначе говоря, исследование процессов счета у примитивного человека открывает, что и в этом отношении, как и в отношении памяти и речи, примитивный человек не только беднее, но в известном смысле и богаче человека культурного. Правильнее поэтому было бы здесь говорить не о количественном различии, но о качественно ином способе счета примитивного человека.

Если мы хотим в одном слове охарактеризовать своеобразие процессов счета у примитивного человека, можно сказать, что у него развита по преимуществу натуральная арифметика. Счет его опирается на конкретное восприятие, на естественное запоминание, на сравнение. Он не прибегает к техническим операциям, созданным культурным человеком в помощь своему счету. Если мы не считаем иначе, как при помощи чисел, мы готовы допустить, что тот, у кого нет чисел больше 3, не умеет и считать больше 3. “Но разве мы должны допустить, что нельзя достигнуть тех же результатов другим путем, — спрашивает Леви-Брюль, — разве невозможно, что примитивный ум имеет свои операции и свои особенные процессы, чтобы достигнуть таких же самых целей, каких мы достигаем нашей нумерацией?” Примитивный человек воспринимает группу предметов с количественной стороны. В данном случае количественный признак выступает как известное непосредственно воспринимаемое качество, которым данная группа отличается от других групп. И по внешнему виду примитивный человек может судить, полна она или неполна.

Надо сказать, что это непосредственное восприятие количеств может быть обнаружено и у культурного человека, главным образом в области восприятия упорядоченных количеств. Если в музыкальном произведении исполнитель опустил бы один такт или в стихотворной поэме кто-нибудь вздумал бы украсть один слог, мы сейчас же, не прибегая к счету, на основании непосредственного восприятия ритма заключили бы, что в данном случае недостает одного такта или одного слога. Лейбниц на этом основании называл музыку бессознательной арифметикой.

Нечто подобное происходит у примитивного человека тогда, когда он воспринимает различные по количеству группы предметов. 12 яблок, например, по непосредственному впечатлению отличаются от группы в 3 яблока. Различие между двумя этими количествами может быть воспринято путем конкретным, без всякого счета. Это нисколько не удивляет нас, и в этом отношении мы обладаем такой же способностью на глаз судить, какая из двух групп предметов больше.

Что поражало обычно исследователей, так это тонкая дифференцировка, которой достигает примитивный человек в этом искусстве. Исследователи рассказывают, что, основываясь на необыкновенной памяти, примитивный человек утончает это непосредственное восприятие количеств в величайшей степени. Он замечает, сличая наличные впечатления с образом памяти, если в какой-нибудь большой группе недостает одного предмета.

Добрицгофер говорит о примитивах, что “они не только не знают арифметики, они ее избегают; их память, вообще, составляет их недостаток; они не хотят считать, это им причиняет скуку”. Когда они возвращаются с охоты за дикими лошадьми, никто их не спрашивает: “Сколько вы привели?” Вопрос ставят так: “Сколько места займет табун лошадей, которых вы привели?”

Когда примитивы собираются на охоту, они одним взглядом окидывают своих многочисленных собак и тотчас замечают, если не хватает одной из них. Точно так же примитивный человек замечает, если в стаде в несколько сотен животных не хватает одного животного. Эта точная дифференцировка, в сущности говоря, представляет собою дальнейшее развитие того же самого непосредственного восприятия количеств, которое мы замечаем и у себя.

Если отличить группу в 12 яблок от группы в 3 яблока так же легко, как отличить красный цвет от синего, то отличить стадо в 100 голов от стада в 101 голову так же, скажем, трудно, как отличить один оттенок синего цвета от другого оттенка того же цвета, чуть-чуть более темного. Однако принципиально это та же самая операция, только доведенная упражнением до большей дифференцировки.

Любопытно отметить, что и современный культурный человек вынужден возвращаться к этому зрительному конкретному восприятию количеств там, где он хочет наглядно и ярко пережить различие между какими-нибудь количествами. В этом смысле прав Вертгеймер, когда говорит, что натуральная арифметика примитивных народов, как и весь их способ мышления, дает одновременно и больше, и меньше, чем наши: меньше — потому что известные операции оказываются для примитивного человека вовсе не доступными и возможности его в этой области значительно более ограниченны, чем наши; больше — потому что это мышление движется все время в сфере действительности, оно лишено абстракции, оно непосредственно передает живую контрастную ситуацию, и часто, как у нас в практической жизни и в искусстве, эти конкретные образы оказываются гораздо более действительными, чем абстрактные представления.

Когда современный пацифист хочет дать живое представление о том, как много людей убивают на войне, когда он хочет заставить прочувствовать это, он переводит абстрактный арифметический итог в новые конкретные, хотя и искусственно созданные, представления. Он говорит: если трупы убитых на войне положить рядышком плечо к плечу, они займут расстояние от Владивостока до Парижа. Этой наглядной картиной он хочет дать непосредственно ощутить, как в зрительном восприятии, огромность этого количества.

Так точно, когда мы в обычной диаграмме пытаемся представить самую простую вещь, например сколько мыла потребляют в Китае и в Германии, мы для этого рисуем огромного китайца и маленького немца, что символизирует, во сколько раз население Китая больше немецкого; под ними мы рисуем один маленький и другой огромный кусок мыла, и вся эта картина, вся эта диаграмма непосредственно говорит нам гораздо больше, чем отвлеченные арифметические данные. Вот такими картинами, образными способами и пользуется натуральная арифметика примитивного человека.

Леви-Брюль говорит об отношении примитивных народов к нашим числам: это инструмент, в котором они не чувствуют надобности и употребления которого они не знают. Им нечего делать с числом по отношению к множествам, которые они умеют считать совсем другим путем.

Эта конкретность или образность примитивного счета проявляется в целом ряде особенностей. Если примитив хочет обозначить 3 или 5 человек, он не называет сумму людей, говорит Турнвальд, а называет по имени каждого, кого знает лично; если он не знает имени, он перечисляет по какому-нибудь другому конкретному признаку, например так: человек с большим носом, старик, ребенок, человек с больной кожей и один маленький ждут — все это вместо того, чтобы сказать: пришли пять человек.

Множество воспринимается первоначально как образ какой-нибудь картины. Образ и количество еще срослись в один комплекс. Вот почему, как мы указывали выше, абстрактный счет для примитивного ума оказывается невозможным, он считает только до тех пор, пока его счет кажется ему связанным с действительностью. Числительное у примитивных народов поэтому всегда есть имя, которое обозначает нечто конкретное, это числовой образ или форма, употребляемая как символ для известного множества. Очень часто при этом речь идет просто о вспомогательных приемах памяти.

Решающим, однако, оказывается не это, а то, в каком направлении идет развитие счета у примитивного человека. Это развитие идет не по линии дальнейшего усовершенствования натуральной арифметики, а по тому же пути, по которому идет развитие памяти и развитие мышления у примитивного человека, именно по пути создания особых знаков, при помощи которых натуральная арифметика перерастает в арифметику культурную.

Правда, у примитивных народов и это употребление знаков носит еще чисто конкретный и наглядно-зрительный характер. Простейшим способом счета у примитивного человека являются части тела, которые он сопоставляет с той или иной группой предметов. Таким образом, примитивный человек на высшей ступени своего развития уже не просто схватывает известную группу предметов глазом, а он уже сопоставляет в количественном отношении данную группу с другой группой, например со своими пятью пальцами. Он сравнивает в одном определенном отношении, именно в отношении количества, группу предметов, подлежащих счету, с каким-нибудь орудием счета.

В этом смысле примитивным человеком сделан важнейший шаг к абстракции и важнейший переход на совершенно новые пути развития. Однако пользование новым орудием вначале остается еще чисто конкретным. Примитивные люди считают и здесь часто зрительным способом. Они касаются по порядку всех пальцев, частей руки, плеча, глаз, носа, лба, потом тех же членов своего тела с другой стороны и приравнивают таким образом чисто зрительным путем количество каких-нибудь предметов к членам своего тела, отсчитываемым в определенном порядке.

Здесь еще тоже нет числительных в собственном смысле этого слова. Здесь, как замечает Леви-Брюль, дело идет о конкретной операции, об операции памяти, чтобы с ее помощью определить данное множество. По мнению Хедона, эта система употребляется как вспомогательное орудие для счета. Ею пользуются так же, как пользуются веревкой с узлами, а вовсе не как рядом настоящих чисел. Это скорее мнемонический прием, чем числовая операция. Здесь нет еще ни имени числительного, ни числа в собственном смысле слова. Леви-Брюль обратил внимание на то, что при таком счете одно и то же слово может означать различные количества: например, в Новой Гвинее слово “ано” (“шея”) служит одновременно для обозначения 10 и 14.

Точно так же и у других народов слова, обозначающие палец, плечо, руку, обозначают различные количества в зависимости от того, отмечаются они в процессе счета на правой или на левой стороне. Из этого автор заключает, что эти слова отнюдь не обозначают числа. “Как, — спрашивает он, — то же самое слово “доро” могло бы служить знаком для 2, 3, 4 и для 19, 20, 21, если бы оно не было определено жестом, который одновременно указывает один из трех пальцев правой руки или один из тех же самых пальцев левой руки?”

Приведем один замечательный пример, рассказанный Бруком, относительно того, как туземец на Борнео пытался запомнить данное ему поручение. Ему надо было обойти 45 деревень, восставших и покоренных, и сообщить им суммы штрафа, которые они должны заплатить. Как он взялся за это поручение? Он принес несколько сухих листьев, которые разделил на кусочки. Его начальник заменил их бумагой. Он разложил кусочек за кусочком на столе, пересчитывая их одновременно на пальцах рук. Потом он положил ногу на стол и стал считать на пальцах ног дальнейшие кусочки бумаги, из которых каждый служил знаком для имени деревни, имени ее начальника, числа ее воинов и суммы штрафа. Когда он исчерпал пальцы ног, он вернулся, к пальцам рук. В конце счета оказалось 45 кусочков бумаги, разложенных на столе.

Он попросил снова повторить ему поручение, что и было сделано. В это время он пробегал рукой по своим кусочкам бумаги и перебирал свои пальцы рук и ног, как и прежде. “Вот наше письмо, — сказал он, — вы, белые, не умеете читать так, как мы”. Поздно вечером он все повторил точно, кладя палец на каждый кусок бумаги в отдельности. Он сказал: “Ну, если я завтра утром вспомню, все будет хорошо, оставим эти бумажки на столе”. Затем он смешал бумажки в кучу. Наутро он разложил бумажки в том же порядке, как накануне, и повторил все детали с совершенной точностью. В течение месяца, переходя из деревни в деревню, в глубине страны, он не забыл ни одной из всех этих различных сумм.

“Подстановка кусочков бумаги, — замечает Леви-Брюль, — вместо пальцев рук и ног особенно замечательна. Она нам показывает совершенно чистый случай еще вполне “конкретной абстракции”, которая свойственна дологической мысли”. И в самом деле, трудно представить пример, более разительно показывающий существеннейшую разницу между запоминанием человека и между запоминанием животного. Примитивный человек, стоящий перед задачей, превосходящей естественные силы его памяти, прибегает к бумаге, прибегает к пальцам, к созданию внешних знаков.

Он пытается воздействовать на свою память извне. Внутренние процессы запоминания он организует извне, заменяя внутренние операции внешней деятельностью, которая наиболее легко поддается его власти. Организуя эту внешнюю деятельность, он овладевает своей памятью при помощи знаков. В этом сказывается существенное отличие человеческой памяти от памяти животного. Вместе с тем этот пример показывает, насколько тесно операции счета связаны у примитивного человека с операциями памяти.

Рот спросил примитива, сколько пальцев у него на руках и ногах, и попросил отмечать число их линиями на песке. Тот начал сгибать по два пальца и для каждой пары проводил двойную черту на песке. Подобный способ употребляют старшины племен, для того чтобы сосчитать людей. В этом мы видим косвенный инструментальный путь, для того чтобы при помощи знаков составить себе представление о количестве. Переход от натуральной арифметики, основанной на непосредственном восприятии количеств, к опосредованной операции, совершающейся при помощи знаков, как видим, встречается уже на самых первых ступенях культурного развития человека.

Этот счет при помощи частей тела, эта конкретная нумерация постепенно становится полуабстрактной-полуконкретной и составляет первую ступень нашей арифметики. “Нельзя сказать, — говорит Хедон, — что “набигет” — это имя числа пять. Оно означает только, что предметов есть столько, сколько есть пальцев на руке”. В основе такого счета лежит, следовательно, молчаливое образное или картинное сравнение, мануальное или — по выражению этого автора — визуальное понятие, без которого развитие примитивных числовых операций было бы непонятно.

Это образное происхождение числовых обозначений обнаруживается в том, что примитив имеет тенденцию считать не по единице, а группами самыми различными, например двойками, четверками, пятерками и т. д. Вот почему, располагая часто небольшим количеством числительных, исчерпываемых этой группой, этот человек все же может считать чрезвычайно большие количества, повторяя одни и те же числительные по нескольку раз.

На тот же конкретный характер указывают существующие у многих примитивных племен различные системы счета для различных предметов, например для предметов плоских и для круглых, для животных и для людей, для времени, дли длинных предметов и т. д. Различные предметы требуют и различного счета. Так, например, в языке микир существуют отдельные системы счета для людей, животных, деревьев, домов, плоских и круглых предметов, частей тела. Числительное всегда есть число определенного предмета.

Остатки этого мы видим в сохранившихся еще у нас различных способах счета, применяемых к различным предметам. Карандаши, например, до сих пор считаются на дюжины и гроссы и т. д. Замечательны в этом отношении и те вспомогательные слова, которые употребляются многими примитивными народами при счете. Эти вспомогательные слова имеют задачей сделать наглядными и как бы видимыми последовательные стадии арифметической операции. Когда, например, на подобном языке говорят “21 фрукт”, это буквально звучит так: сверх 20 фруктов я кладу 1 на самой верхушке; когда говорят “26 фруктов”, это значит: сверх двух групп по 10 фруктов я кладу наверху 6.

Здесь, говорит Леви-Брюль, мы видим ту же живописующую арифметику — черту, которую мы видели в общей структуре языка.

Как бы ни казалось парадоксальным это заключение, говорит он, оно между тем истинно: в данных обществах человек считал в течение долгих веков, еще не имея чисел. Было бы ошибкой представлять, что человеческий ум построил числа для того, чтобы считать, в то время как, наоборот, люди начали считать, прежде чем сумели создать числа.

Связь числовой операции с конкретной ситуацией прекрасно поясняет Вертгеймер. Он показывает, что сами числовые образы, которыми пользуется примитивный человек, ориентированы на реальные возможности. То, что невозможно реально, то невозможно для них и в операциях счета. Там, где не существует никакой живой конкретной связи между вещами, там не существует для них и никакого логического отношения. Для примитивного человека, например, 1 лошадь + 1 лошадь — 2 лошади; 1 человек + 1 человек — 2 человека, но 1 лошадь + 1 человек — 1 всадник.

Вертгеймер ставит общий вопрос: как ведут себя эти люди при встающих в их жизни таких мыслительных задачах в тех случаях, когда мы оперируем числами? Оказывается, что подобные задачи перед примитивным человеком встают очень часто. При этом он оперирует на низших ступенях своего развития непосредственными восприятиями количества, а на высших ступенях — нумерическими образами, употребляемыми в качестве знаков или орудий, но носящими еще чисто конкретный характер.

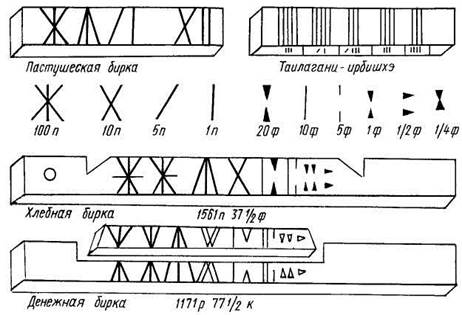

В качестве знаков или вспомогательных орудий на ранней ступени выступают камешки, пальцы, палочки, из которых развиваются впоследствии бирки (рис. 20), Наконец, когда у примитива не хватает пальцев для счета, он считает на пальцах своего товарища, а если нужно, то приглашает и третьего товарища, причем иногда пальцы каждого нового товарища означают новый разряд (десяток).

Рис. 20. Бирки иркутских бурят. На бирках отмечается посредством особых знаков, надрезываемых на дереве, количество скота, хлеба, денег и т. п. Бирки служат примитивной записью, распиской, квитанцией, денежным обязательством, заменяя недостающую систему цифр и письма.

В счете примитивных народов часто находим мы знаки, приближающиеся к римской системе. Так, например, цуни изобретают при помощи узлов все числа: простой узел обозначает единицу, более сложный — пять, еще более сложный — десять.

Два значит один плюс один. Пять с предшествующим простым узлом означает четыре; пять с последующим узлом означает шесть. Эта система обозначения низшего количества через вычитание единицы из высшего указывает на арифметическую ориентировку примитивного человека на закругленные и законченные естественные группы (пальцы руки и т.п.).

Замечательный случай рассказывает один исследователь о счете примитивного человека. Этот случай проливает свет на развитие числовых систем. Примитив считает сначала на пальцах одной руки, приговаривая: “Это — один” и т. д.; при последнем пальце он прибавляет: “Одна рука”. Затем он считает пальцы другой руки таким же точно образом, затем пальцы ног. Если счет при этом не закончен, то при дальнейшем счете “одна рука” считается как единица высшего разряда. Теперь уже, считая на пальцах рук и ног, он считает пятками, т. е. целые руки.

Эту операцию психологи вызывают чисто экспериментальным путем. Представим себе, что какой-нибудь группе культурных людей мы предложим пересчитать 27 предметов, предупредив их при этом, что они, как некоторые примитивные народы, не умеют считать больше чем до пяти. Как показывают наши опыты, часть группы не решает задачу вовсе; часть решает ее, не выполнивши условия; наконец, третья часть решает ее совершенно правильно и совершенно одинаковым образом.

Они пересчитывают предметы, повторяя все время ряд от единицы до пяти, затем начинают считать пятки и выражают итог следующим образом: пять пятков и два. Исследования показывают, что и наш счет по десятичной системе основан именно на таком приеме. Это всегда как бы счет в две пяти: мы считаем сами предметы и затем считаем свой счет, т. е. группы этих предметов. Так, например, когда я считаю 21, 22, 23... затем 31, 32, 33, то я фактически считаю предметы только при помощи 1, 2, 3, слова же “двадцать” и “тридцать”, прибавляемые всякий раз, показывают мне, что мой счет идет в пределах второго и третьего десятков.

Экспериментальные исследования привели к чрезвычайно интересному выводу, показывающему, что наша счетная система считает за нас. То раздвоение внимания, которое должен осуществить примитив, считая раньше единицы предметов на пальцах руки, а потом количество рук на тех же самых пальцах, — это самое за нас проделывает десятичная система. Поэтому, говорят психологи, когда мы считаем, с психологической точки зрения мы не считаем вовсе, а припоминаем. Мы автоматически пользуемся нашей числовой системой, мы воспроизводим в порядке числовой ряд и, достигнув определенного пункта, узнаем готовый результат. То, что мы видим у взрослого культурного человека в скрытой, автоматизированной и уже развитой форме, существует у примитивного человека еще в явной форме и в состоянии развития.

Любопытно отметить, что при помощи таких специфических вспомогательных средств происходит не только простой счет, но и довольно сложные арифметические операции. Вертгеймер сообщает о замечательном способе счисления, который был найден у курдов на русско-персидской границе. Не владея еще абстрактной операцией счета, курды умножают следующим образом. Числа от 6 до 10 изображаются пригибанием одного, двух, трех, пяти пальцев (подразумевается: плюс пять). Умножение от 5 Х 5 до 10 Х 10 производится так, что согнутые пальцы складываются как десятки, а вытянутые умножаются как единицы.

Например, нужно умножить 7 Х 8. На одной руке загнуто два пальца (2 + 5 = 7); на другой — три (3 + 5 = 8). Приложить одну руку к другой, сложить загнутые пальцы (24+3+5), умножить вытянутые шесть единиц (2 Х 3 = 6). Результат — 56.

Леруа указывает на то, что и у культурных народов встречаются числовые множества или нумерические образы (век, год, неделя, месяц, эскадрон — все это нумерические образы). “Чем, — спрашивает он, — слово фиджи “кого”, означающее “сто кокосовых орехов”, более примитивно, чем слово “век”, означающее “сто лет”?” У нас 10 солдат, идущих отдельно, — это 10 человек, а с капралом в строю — взвод: в этом примере Леруа видит аналогию с тем, что в примитивных языках число “описывает специальные обстоятельства” счета.

Основной вывод этого автора является, на наш взгляд, бесспорным: нельзя сравнивать счисление примитивов со “счислением” животных, т.е. нельзя сводить к непосредственному восприятию количеств всю примитивную арифметику. Самое характерное для этой арифметики заключается в том, что это “эмбриональное счисление, для того чтобы перейти за определенные границы, должно всякий раз прибегать к помощи конкретной мнемотехники” (употребление пальцев, палочек). Соединение натуральной арифметики (непосредственное восприятие количеств) с мнемотехнической составляет самую характерную черту примитивного счисления. Леруа справедливо сравнивает эту арифметику со счетом у неграмотных и с пользованием наглядными числами (диаграммы) у нас.

Дальнейшее развитие “культурной математики” теснейшим образом связано с эволюцией знаков и способов их употребления. Это приложимо не только к низшим, но и к самым высшим ступеням развития научной математики. Ньютон, объясняя сущность алгебраического метода, говорил, что для решения вопросов, относящихся к числам или отвлеченным отношениям величин, требуется только перевести задачу с английского или другого языка, на котором она предложена, на язык алгебраический, способный выражать наши понятия о соотношении величин.

Эту роль знаков как орудий прекрасно отмечает Шереметьевский в своем очерке “История математики”. “Что касается, — говорит он, — собственно математического анализа, то одна характерная особенность обращает его в настоящую машину мысли, исполняющую ее работу с быстротой и точностью, свойственной хорошо пригнанному механизму. Я говорю о приеме символического записывания всех заключений анализа с помощью алгебраического знака”.

Сравнивая современную алгебру, пользующуюся этими знаками, с риторической алгеброй древних, этот автор приходит к заключению, что вся психологическая работа по решению задач перестроилась под влиянием нового способа обозначения операций. “Они были лишены, — говорит он о древних математиках, — той механизирующей рассуждение символики, которая представляет громадное преимущество современной алгебры. В их несимволизированной или риторической алгебре приходилось усиленно напрягать память и воображение, чтобы постоянно удерживать в сознании все логические нити, связывающие конечные выводы с условиями задачи. Античному математику приходилось развивать тот особый склад мыслей, который вырабатывается у шахматных игроков, ведущих партию, не глядя на доску. Там нужно было “сверхчеловеческое разумение” для этой работы. Какой исключительной силы абстрактного мышления требовала эта работа, можно видеть из того, что Евклид не нашел себе подражателей и теория несоизмеримых 1800 лет оставалась в этой форме”.

Примитивное поведение

Мы видим, таким образом, что уже примитивный человек сделал в своем развитии тот важнейший шаг, который заключается в переходе от натуральной арифметики к пользованию знаками. То же самое мы отметили и в области развития памяти, и в области развития мышления. Мы вправе предположить, что в этом и состоит общий путь исторического развития человеческого поведения.

Подобно тому как возрастающее господство над природой основывается у человека не столько на развитии его естественных органов, сколько на совершенствовании его техники, подобно этому и господство его над собой, всевозрастающее развитие его поведения основываются преимущественно на совершенствовании внешних знаков, внешних приемов и способов, вырабатываемых в определенной социальной среде под давлением технических и экономических потребностей.

Под этим влиянием перестраиваются и все естественные психологические операции человека. Одни отмирают, другие раскрываются. Но самым важным, самым решающим, самым характерным для всего процесса является то, что он совершенствуется извне и определяется в конечном счете общественной жизнью той группы или того народа, к которому принадлежит индивид.

Если у обезьяны мы отмечаем наличие употребления орудий и отсутствие употребления знаков, то у примитивного человека мы замечаем выросший на основе примитивных орудий труд как основу его существования и переходную форму от натуральных психологических процессов (как эйдетическая память, непосредственное восприятие количеств) к пользованию культурными знаками, к созданию особой культурной техники, при помощи которой он овладевает своим поведением.

Однако есть одна черта, характеризующая в этом отношении ту стадию, которой достиг в своем развитии примитивный человек. Когда хотят охарактеризовать примитивного человека одним словом, обыкновенно говорят о магии или магическом мышлении как наиболее характерной для него черте. Эта черта, как мы сейчас постараемся показать, характеризует не только внешнее поведение человека, направленное на овладение природой, она характеризует и его поведение, направленное на овладение собой.

Что такое магическое действие, легко видеть на любом самом простом примере. Человек хочет, чтобы пошел дождь. Для этого он изображает при помощи особой церемонии дождь: дует, изображая ветер, размахивает руками, изображая молнию, стучит в барабан, изображая гром, проливает воду, — одним словом, подражает дождю, создает зрительную картину, аналогичную той, какую он хочет вызвать в природе. К подобной же магии, основанной на аналогии, прибегает примитивный или пол у примитивный человек тогда, когда он совершает половой акт на засеянном поле, желая таким образом побудить землю к плодородию.

Как правильно указывает Данцель, примитивный человек выполняет церемонию плодородия в тех случаях, где мы применили бы технические сельскохозяйственные мероприятия. Из анализа этих простейших примеров легко видеть, что примитивный человек применяет магические операции там, где он стремится при помощи этих магических операций достигнуть власти или господства над природой, вызвать по своей воле то или иное явление.

Вот почему магическое поведение есть уже поведение собственно человеческое, невозможное у животного. Вот почему также неправильно рассматривать магию исключительно как недостаток мышления. Напротив, в известном отношении она есть огромный шаг вперед по сравнению с поведением животного. Она выражает созревшую в человеке тенденцию к господству над природой, т. е. тенденцию перехода к принципиально новой форме приспособления.

В магии проявляется не только тенденция к власти над природой, но в такой же мере и тенденция к господству над собой. В этом смысле в магии мы находим зародыш и другой чисто человеческой формы поведения: овладения своими реакциями. Магия допускает принципиально одинаковое воздействие на силы природы и на поведение человека. Она одинаково допускает заговор на любовь и на дождь. Поэтому в ней в нерасчлененном виде заключена и будущая техника, направленная на овладение природой, и культурная техника, направленная на овладение собственным поведением человека.

Поэтому Данцель говорит, что в противоположность объективной практике нашей техники мы можем обозначить магическое поведение в известной мере как своего рода субъективную, инстинктивно примененную психотехнику. В недифференцированность объективного и субъективного и в постепенной поляризации того и другого видит этот автор исходную точку и самую существенную линию культурного развития человека.

В самом деле, полное выделение объективного и субъективного становится возможным только на основе развития техники, при помощи которой человек, воздействуя на природу, познает ее как нечто, стоящее вне его и подчиняющееся своим особым законам. В процессе своего собственного поведения, накапливая известный психологический опыт, он познает законы, управляющие его поведением.

Человек воздействует на природу, сталкивая ее силы, заставляя одни силы воздействовать на другие. Так же воздействует он на себя, сталкивая внешние силы (стимулы) и заставляя их воздействовать на себя. Этот опыт воздействия через промежуточную внешнюю силу природы, этот путь “орудия” с психологической стороны одинаков и для техники, и для поведения.

Бюлер и Коффка с полным правом говорят, что процесс употребления слова в качестве знака для обозначения вещи обнаруживает в момент возникновения у ребенка полную психологическую параллель с употреблением палки в опытах с шимпанзе. Наблюдения над ребенком показывают, что с психологической стороны все особенности того процесса, который наблюдали мы у обезьяны, повторяются снова здесь. Отличительная черта магического мышления примитивного человека заключается в том, что его поведение, направленное на овладение природой, и поведение, направленное на овладение собой, еще не отделены одно от другого.

Магию Рейнах определяет как стратегию анимизма. Другие авторы, такие, как Юберт и Маус, определяют ее как технику анимизма. И в самом деле, примитивный человек, смотрящий на природу как на систему одушевленных предметов и сил, воздействует на эти силы так, как он воздействует на одушевленное Существо. Тейлор поэтому справедливо видит сущность магии в ошибочном выдвижении идеального перед реальным.

Фрезер правильно говорит, что магия принимает власть над мыслями за власть над вещами; естественные законы заменяются психологическими; то, что сближается в мысли, сближается для примитивного человека и в действительности. В этом заложена основа имитативной магии. Легко заметить, что в приведенных выше примерах магических операций воздействие на природу строится по закону простой ассоциации по сходству.

Так как производимая церемония напоминает дождь, то она и в природе должна вызвать дождь; так как половой акт порождает плодородие, то он должен обеспечить хороший урожай. Подобные действия оказываются возможными только на основе убеждения, что законы природы суть законы мысли. На подобном же отождествлении законов природы с законами мысли покоятся и другие магические операции вроде, например, той, при которой, для. того чтобы причинить зло человеку, колют, ранят или разрывают его изображение, сжигают частичку его волос и т. д.

Наше описание магического поведения человека было бы неполно, если бы мы не сказали, что подобное же магическое отношение проявляет человек не только в отношении к природе, но и в отношении к себе самому.

Слова, числа, узлы, употребляемые для запоминания, — все это постепенно также начинает играть роль магического средства, потому что примитивный человек еще не овладел настолько своим поведением, чтобы понять истинные законы, по которым действует язык, число или мнемотехнический знак. Успех, производимый этими средствами, кажется ему волшебным; точно так же силе волшебства дикари приписывали то, что белые люди при помощи записки передают друг другу мысли, и т. д.

Было бы, однако, величайшей ошибкой абсолютизировать магический характер примитивного мышления и поведения, как это делает Леви-Брюль, и приписывать ему значение первичной самостоятельно возникающей особенности. Исследования показывают, как говорит Турнвальд, что магия вовсе не наиболее распространена среди самых примитивных народов. Лишь у средних примитивов она приобретает почву для своего развития, и расцвет ее приходится на высшие примитивные народы и древние культурные народы. Необходимо значительное развитие культуры, для того чтобы возникли необходимые предпосылки для магии.

Мы видим, следовательно, что примитивное поведение и магическое поведение отнюдь не совпадают и что магия является не первичным, а относительно поздно возникающим свойством мышления. “В магии, — говорит Леруа, — Леви-Брюль находит основную область, которая подтверждает его идеи. Но магия есть и у культурных народов, и магия, как и вера в магические силы, не означает непременно мысли, уклоняющейся от естественных законов логики”. Последнее обстоятельство особенно важно, так как позволяет понять истинное место и значение магии в примитивном поведении. Мы уже приводили выше прекрасный анализ Турнвальда, показавшего, что магическая церемония изгнания духа из больного человека вполне логична с точки зрения примитивного понимания причин болезни.

Турнвальд показал далее, что известное развитие технической мощи примитивного человека является необходимой предпосылкой для возникновения магии. Данная степень развития примитивной техники и мышления является необходимым условием, для того чтобы поведение могло приобрести магический характер. Таким образом, не магия порождает примитивную технику и склад примитивного мышления, а техника и связанная с ней техника примитивного мышления порождают магию.

Это становится особенно ясным, если принять во внимание не только позднее возникновение магии и ее относительную независимость от примитивности, но и то, что даже там, где магия широко развита, она отнюдь не безраздельно господствует в поведении примитивного человека и его мышлении и отнюдь не окрашивает в свой цвет все поведение в целом. Скорее, как показывают исследования, она представляет одну только сторону поведения, один его план или разрез, одну из многих его граней, конечно, внутренне, органически с