Актерское самочувствие

На следующий день мы волновались, пожалуй, не меньше, чем на первом просмотре нашего спектакля Станиславским. Все, чем он с нами занимался на протяжении трех недель, да еще и наши самостоятельные репетиции, которые мы проводили в промежутках между его занятиями, чтобы «закрепить», как он велел, найденный с ним рисунок сцен и отношения действующих лиц,— все предстояло нам сегодня проверить на себе, а ему просмотреть.

А тут еще Василий Васильевич со своей афишей! Вдруг Констанггин Сергеевич после просмотра не только не подпишет афиши, а вообще надолго «замаринует» весь спектакль! Вот о чем мы думали, ожидая за занавесом и в зрительном зале прихода Станиславского.

Константин Сергеевич пришел, как обычно, за пять-десять минут до положенного срока.

— Все на своих местах? — спросил он меня.

— Все, Константин Сергеевич!

— Вы все проверили? Реквизит, свет, костюмы?[21]

— Как будто все, Константин Сергеевич.

— Какое настроение у актеров?

— Волнуются. Первый прогон в новом виде и с новыми задачами.

— Василий Васильевич здесь?

— Я на своем посту,— последовал ответ из глубины зала.— Хочу издалека послушать, как звучит текст.

— Очень хорошо! Ну что ж, начинайте! Занавес открылся.

В антрактах Константин Сергеевич замечаний не делал и мало что записывал на бумагу. Лицо у него оставалось все время строгое, серьезное, на этот раз даже меньше чем всегда «переживавшее» вместе с исполнителями все перипетии пьесы. Видно было, что и он беспокоится, к какому результату пришла его работа с нами.

После прогона всей пьесы он позвал всех исполнителей в зрительный зал.

— Поздравляю, — сказал он, играли вы верно, серьезно, энергично и точно выполняя рисунок, который мы с вами установили! Василий Васильевич, давайте афишу, я подпишу ее.

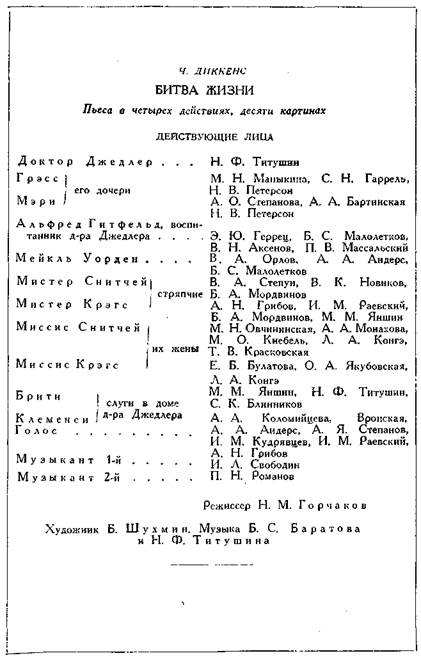

И Константин Сергеевич поставил свой росчерк на сводной афише московских театров на ближайшую декаду. Среди спектаклей МХАТ была названа и «Битва жизни».

— Предупреждаю только,— сказал нам К. С.— не возгордитесь. Это только начало, первый прогон. Окончательно новый рисунок или умрет или оживет и расцветет новыми красками в течение ближайших десяти-пятнадцати спектаклей. До тех пор нельзя ничего еще сказать — хорош он или дурен. Будьте собраны и внимательны к внутреннему действию, к задачам, к четкому внутреннему и внешнему ритму. Действуйте, а не «переживайте». Режим выпуска спектакля объявляю следующий:

Завтра все отдыхают.

Послезавтра полная генеральная в гримах, но без публики. Я приду на нее обязательно.

Потом опять день перерыва и полная репетиция с публикой.

Седьмого, как указано в афише, вечерний спектакль. Отдохните хорошо за завтрашний день, но не распускайтесь. Думайте о внутреннем мире своих героев, но не о том, как вам лучше сыграть послезавтра тот или иной кусок роли. До послезавтра.

И Константин Сергеевич ушел такой же серьезный и сдержанный, каким он пришел утром к нам. Даже лист с замечаниями он не стал нам читать, а спрятал в карман.

Василий Васильевич, к которому мы, конечно, обратились за его впечатлениями, после ухода Станиславского тоже очень кратко сказал:

— На публику, на публику! В пустом зале уже ничего не разберешь. Нужен ответ из зала. Проверьте себя еще раз послезавтра, и с богом, на публику!

Наступило и «послезавтра». В зале опять сидели очень серьезный Станиславский и на этот раз севший «сбоку» посмотреть спектакль Василий Васильевич. Так он объяснил Константину Сергеевичу свое желание сидеть отдельно от режиссуры.

Играли мы во-всю, как говорится! Старались изо всех сил! И, странное дело, самочувствие у актеров было прекрасное. Это я видел и слышал, заходя к ним в антрактах за кулисы.

А Станиславский все четыре акта сидел с каменным лицом, ни разу не улыбнувшись!

Признаться, я не знал, что подумать, и ничего не мог ответить на обычный вопрос актеров за кулисами: «А как Константин Сергеевич?»

Всё же собрались мы после прогона к режиссерскому столику Станиславского в зрительный зал в довольно бодром и веселом настроении, как хорошо поработавшие люди.

— Как вы себя чувствовали сегодня на сцене? — спросил Станиславский актеров, постукивая карандашом по столу.

— Хорошо!

— Очень хорошо!

— Замечательно!

— Даже замечательно! — с некоторой иронией заметил Станиславский, сразу дав нам в интонации почувствовать, что дело неладно.

— А по-моему, вы играли сегодня ужасно! Пусто, на внешнем рисунке, не доигрывая кусков ради «бодрого» ритма, скользя по задачам, удовлетворяясь лишь отображением чувств, а не вызывая их в себе по-настоящему. Поэтому вам было легко и весело играть, а мне грустно и тяжело смотреть и слушать вас. Три недели пропали зря! Надо все начинать сначала.

Вряд ли я когда-нибудь забуду паузу, наступившую в зале после этих слов Станиславского.

А мы-то думали, что именно сегодня «верное» стало «привычным», а привычное —«легким»!

— Не знаю, что и делать,— продолжал Константин Сергеевич, обращаясь к Лужскому.— Афиша-то ведь подписана. Ее нельзя задержать?

Боже мой, куда упали и покатились наши сердца! Вчера еще мы ходили такие гордые по театру! А сегодня? Какой позор! Нас сейчас снимут с афиши!

— Задержать-то ее, может быть, и можно,— отвечал Василий Васильевич,— да стоит ли, Константин Сергеевич?

— Я не могу выпустить спектакль в таком выхолощенном, пустом, заштампованном виде.

— Да он таким и не будет,— отвечал ему В. В. Лужский.— Молодые люди увлеклись. Вы их перехвалили последние дни. Вот они и дернули «на все сто», как теперь говорят! А права-то у них играть «на все сто» еще нет. Вот и получился конфуз.

К. С. Что же делать?

В. В. Лужский. Объяснить им, что хорошее самочувствие актеров на сцене очень обманчиво. Бывает на сцене тебе и легко и весело, а знакомые, которых встретишь на другой день на улице и от которых ждешь, что они вознесут тебя до небес, не смотрят тебе в глаза, а потом вежливо говорят: «Вам вчера, наверное, нездоровилось на спектакле...»

К. С (улыбаясь). Не поздоровится от этаких похвал...

В. В. Лужский. Какое там. Не знаешь, как скорее проститься... А играл весело, бодро! Душа радовалась, на себя в зеркало глядя в антракте. Какой актер Лужский! А на самом деле оказывается: «Не больны ли вы были вчера, многоуважаемый?»

К. С. Прекрасный пример, Василий Васильевич!

Вы все сегодня тоже болели, вернее, переболели на сцене. Чем? — Самоуверенностью, самоуспокоенностью, игрой в великих артистов!

Я виноват больше всех. Еще раз я поверил, что за десять репетиций можно с талантливой молодежью заново пересмотреть спектакль, вдунуть в него новую жизнь, вывести его на путь к долгой сценической жизни. Это, конечно, моя вина!

В. В. Лужский. Не казните чересчур сурово ни себя, ни их. Вы всегда будете увлекаться, особенно молодежью, а они всегда будут увлекаться легким успехом...

К. С. Что ж делать? Времени ведь у нас больше нет?

В. В. Лужский. Времени нет. Я предложил бы еще раз проверить спектакль, как вы и предполагали, послезавтра на публике. То, что вы уже сказали молодым людям, как я вижу по их лицам, произвело на них сильное впечатление. Прошлый прогон был ведь приличный. Может быть, поразмыслив, они вернутся к прежнему «рабочему» самочувствию и захотят выполнять те скромные, но трудные задачи, которые вы перед ними ставили, больше, чем изображать великих артистов!

Наступила вторая мучительная пауза.

Каково было выслушать этот диалог двух руководителей-Режиссеров МХАТ после трех недель наших «успехов», движе

ния вперед, стремления к «вершинам» искусства, как мы говорили по глупости про себя.

— Может быть, участвующие в спектакле или режиссер имеют какое-нибудь предложение? — спросил Станиславский.

Я понял, что в первую очередь нужно отвечать мне.

— Мы, конечно, знали и раньше, Константин Сергеевич,—сказал я,— что самочувствие актера на сцене часто не совпадает с впечатлением от его исполнения у зрителя. В отрывках, в школе, с нами случались подобные промахи. Но столь сильно ошибиться нам еще не случалось. Кроме того, нас, наверное, сбило и то, что последние три недели худо-бедно нам удавалось выполнять ваши требования, и это нас внутренне очень окрыляло, поднимало в своих собственных глазах. Вот мы и «занеслись», как любит говорить Василий Васильевич. Урок, который мы сегодня получили, мы запомним надолго. Суть дела для каждого из нас, как мне кажется, заключается в том, чтобы не жить общим приподнятым, «радостным», как говорят актеры, самочувствием, а выполнять установленные задачи, вытекающие из логики сюжета и характера действующего лица. Вероятно, нам еще рано радоваться на сцене на свое творчество, а надо еще много, упорно, скромно работать. Позвольте нам с этих позиций сыграть еще раз вам пьесу. Хоть сейчас!

К. С. Все так думают, как Николай Михайлович? Все видят свою ошибку именно в том, что он верно определил? Ваша ошибка заключается в том, что вы жили общим актерским настроением-самочувствием, а не действовали, не решали задачи, установленные нами для ваших персонажей.

Актеры из зала отвечали ему, что они понимают свою ошибку и просят дать им возможность на деле доказать это. Они готовы еще раз, хоть сейчас, проиграть Константину Сергеевичу всю пьесу.

Наши исполнители были очень взволнованы, искренне огорчены своей неудачей и внутренне, очевидно, проверяли для себя свои мысли и слова, обращая их к Станиславскому.

Долгим, пристальным, серьезным взглядом посмотрел Константин Сергеевич на всех сидевших в зале. Видно было, что он колеблется принять решение. Посмотрел он и на Лужского. Но тот промолчал на этот раз. Посмотрел и на меня. И я ничего не мог прибавить ни к своим словам, ни к просьбе актеров.

— Сейчас повторять пьесу поздно, — сказал наконец Константин Сергеевич,— вы сыграете ее, разумеется, после такой взбучки верно, но выдохнетесь к следующему разу, к послезавтра, к репетиции на зрителе.

Я готов вам поверить еще раз. Я приду и буду нарочно строг и придирчив в отместку вам за сегодняшний день. Если вы готовы к самому суровому экзамену передо мной и Василием Васильевичем, играйте. Решайте сами.

Актеры переглянулись. Положение было трудное. Так сурово Константин Сергеевич еще ни разу не говорил с нами. С другой стороны, сознание подсказывало, что три недели замечательной работы со Станиславским должны были дать свой положительный результата. Наиболее храброй оказалась А. О. Степанова.

— По-моему, — сказала она, оглядывая лица своих товарищей, — я выражу общее мнение, Константин Сергеевич, если скажу, что мы просим вас еще раз посмотреть нас послезавтра на публике.

Товарищи ее поддержали.

— Отлично, — отвечал К. С. — я думаю тоже, что так следует сделать. До послезавтра. — И он вышел из зала. За ним вслед пошел и Василий Васильевич.

Мы остались на несколько минут одни в зале. Мы не укоряли друг друга. Не сетовали на неудачу. Мы не философствовали, не давали друг другу клятв сыграть послезавтра «по-старому» или «по-новому», как обычно говорят в таких случаях. Мы больше молчали, думали... и почему-то не расходились.

— Я так и думал, что застану вас еще на месте, — раздался голос В. В. Лужского, — я поговорил с Константином Сергеевичем, провожая его на Большую сцену[22] и, мне кажется, убедил его прийти смотреть «добрым» взглядом ваш прогон послезавтра. Он ведь любит напустить на себя суровость, а сам волнуется не меньше нас с вами.

Лаской, вниманием и глубоким знанием психологии молодежи повеяло на нас от этих слов В. В. Лужского.

Сам факт возвращения его к нам в зал многое сказал нам. Сразу пропало чувство брошенных на произвол «послезавтра» актеров: МХАТ в лице Лужского думал о нас, беспокоился за нас.

В нескладных, коротких словах пытались мы сказать это Василию Васильевичу, а он только отшучивался от наших излияний своими характерными жестами и словечками: «И не к чему об этом говорить... Ступайте по домам... Все образуется...»

Репетиция с публикой шла как будто отлично. Зал принимал почти все «старые» места текста и действия и замечательно реагировал на многие места нового, установленного Константином Сергеевичем сценического рисунка.

В антрактах за кулисы заходили актеры старшего и среднего поколения МХАТ, видевшие и не видевшие прошлый показ спектакля Станиславскому, и хвалили актеров, спектакль, режиссера. Заходил и одобрительно отзывался о нашей игре Василий Васильевич.

— Все в порядке! Играйте, не волнуйтесь. Все образуется...— говорил он.

Сидя рядом с Константином Сергеевичем на режиссерских местах, я видел, что он смотрит спектакль внимательно, спокойно. Но мы уже не верили ни своим наблюдениям, ни реакции зрителя, ни похвалам, ни поздравлениям.

Мы ждали суда самого Станиславского.

Нас вызывали, мы кланялись, видели, что и Константин Сергеевич хлопает нам. Мы аплодировали, приветствовали его со сцены, и зал устроил ему горячую овацию. Ведь это были «папы и мамы», и все знали, что Станиславский целый месяц работал с нами.

Внешне все обстояло благополучно, но с великим трепетом ждали мы первых слов Константина Сергеевича, когда, полуразгримировавшись, собрались вокруг него в зале.

— Молодцы! — сразу сказал нам К. С. — верю вам. Могу опять работать с вами! Помните, моя задача — учить вас тяжелому труду актера и режиссера, а не радостному времяпровождению на сцене. Для этого есть другие театры, учителя и системы. Труд актера и режиссера, как мы его понимаем, — это мучительный процесс, это не абстрактная «радость творчества», о которой столько говорится в пустых декларациях профанов от искусства. Наш труд дает нам радость тогда, когда мы к нему приступаем. Это радость сознания, что мы можем, имеем право,что нам разрешено заниматься любимым нашим делом. Делом, которому мы посвятили свою жизнь. И наш труд даст нам радость, когда мы увидим, что, выполнив его, поставив спектакль, сыграв роль, мы принесли пользу зрителю, сообщили ему нечто нужное, важное для его жизни, для его развития. Словом, возвращаюсь опять к тем словам Гоголя и Щепкина о театре, которые вы от меня не раз слышали и не раз еще, наверное, услышите.

Но сам процесс труда актера и режиссера, включая спектакль, — это процесс, требующий большой внутренней собранности, а часто и большой физической выносливости. От него не отделаешься общими словами и настроениями!

В основе творчества актера и режиссера лежит работа, а не настроение или всякие модные во времена декадентов словечки, вроде «взлеты», «падения», «ликования».

Обывателю кажется, что самый «радостный» труд — это танец прима-балерины в «Дон-Кихоте» или «Лебедином озере». Он не знает, сколько должна отдать сил, внимания, труда Екатерина Васильевна Гельцер, чтобы подготовить свое знаменитое «па-де-де» в этих балетах, и как она выглядит у себя в уборной после такого танца. Пот льет с нее в семь ручьев, а в душе она упрекает себя за малейший пропущенный ею нюанс. Это в танце! А почему драма или комедия легче? Да, «радость творчества» существует и приходит к подлинным художникам после громадного труда в любой избранной и свято любимой ими области, когда они достигают поставленной себе высокой цели.

Но грош стоит тот художник, который изображает эту «радость творчества», размахивая кистью перед мольбертом, стараясь эффектным жестом и мазком покорить сердце любующейся им дамочки, с которой он «пишет», да еще в «экстазе» (вот еще одно любимое словечко модернистов!), портрет! Он профанирует в эти минуты искусство художника! Он не стремится к тому, чтобы отразить на полотне жизнь в ее бесконечных проявлениях, поймать движение чувства, мысли на лице своей модели, а стремится стать ее любовником.

Так и актер на сцене. Играя, как вы сыграли прошлый раз на прогоне «радость творчества» вместо сюжета и идеи пьесы, вы кокетничали со зрителем, как актеры-кокотки. Только не это! Никогда! Оставьте это декадентам, футуристам, кубистам! Великие русские актеры, художники и писатели не заигрывали с жизнью, а стремились показать ее отвратительные и прекрасные стороны, чтобы научить зрителя.

Не бойтесь этого слова в искусстве. Я потратил за эти три недели много слов и часов, чтобы тоже научить вас.

Я много говорю вам об общих вопросах нашего театрального искусства, потому что хочу, чтобы вы не только умели лучше играть роли, но чтобы вы учились воспитывать в себе подлинных художников. Все, к чему я пришел, далось мне огромным трудом, зря потраченными на ошибки и отклонения от главной линии в искусстве годами. Вам я передаю все свей знания и свой опыт, чтобы удержать вас от этих ошибок. У вас будет втрое больше времени двинуть вперед наше искусство, если вы поймете меня, захотите идти по тому пути, который я вам предлагаю.

Вы — новая молодежь, пришедшая в театр после революции. Я хочу, чтобы вы еще раз на практике поняли то, что называют «системой Станиславского».

Никакой «системы» еще нет. Есть ряд положений и упражнений, которые я предлагаю исполнять актеру, чтобы рабо-

тать над собой, воспитывать из себя мастера-художника.

Каковы основные положения моей «системы»?

Первое. Никаких рецептов, как стать великим актером или сыграть ту или иную роль, она не сообщает. Система — это путь к верному самочувствию актера на сцене. Верное самочувствие на сцене — это есть обыкновенное, нормальное самочувствие человека в жизни.

А совсем не особенное, не ваша «радость творчества»!!!

Но создать актеру себе верное, то есть нормальное, как в жизни, самочувствие на сцене очень трудно.

Для этого надо быть, во-первых:

Свободным физически — владеть свободой мышц.

Внимательным беспредельно.

Уметь слышать и видеть на сцене, как в жизни, то-есть общаться с партнером.

Верить во все происходящее на сцене по сюжету пьесы.

Для этого я предлагаю совершать ряд найденных еще во времена Первой студии упражнений. Они вырабатывают эти крайне необходимые актеру свойства. Их надо делать каждый день, как делает певец вокализы или пианист, проходя каждое утро «гаммы».

Второе положение «системы».

Верное сценическое самочувствие позволит актеру совершать нужные ему по ходу пьесы действия. Внутренние — психологические и внешние — физические. Делю их так условно, для того чтобы легче было объясняться нам с вами на репетициях. На самом деле в каждом физическом действии есть внутреннее психологическое действие, как повод к внешнему действию. А в каждом психологическом, внутреннем действии есть физическое действие, выражающее его психическую природу.

Единство этих двух действий есть органическое действие на сцене.

Оно определяется сюжетом пьесы, идеей ее, характером действующего лица, предлагаемыми автором обстоятельствами.

Для того чтобы актеру легче действовать на сцене, поставьте сначала себя самого в предлагаемые автором для действующего лица обстоятельства.

Скажите себе: что бы я стал делать, «если бы» со мной случилось все, что случается по пьесе с моим героем? Это «если бы» я называю шутя «магическим», настолько, мне кажется, оно помогает актеру начать действовать. Научившись действовать от себя, установите, какая разница между вашими действиями и действиями героя пьесы. Найдите все оправда-

ния действиям героя пьесы и действуйте, уже не размышляя, где кончаются «ваши» действия, а где начинаются «его» действия. И те и другие соединятся сами по себе, если до этого вы проделали весь путь, который я вам указываю.

Третье положение «системы».

Верное органическое (то-есть внутреннее плюс внешнее, психологическое плюс физическое) действие обязательно вызовет, родит верное, искреннее чувство. Особенно если актер к нему еще найдет хороший «манок», как мы с вами видели на репетициях.

Итог:

Верное самочувствие на сцене, действие и чувство приведут вас к органической жизни на сцене в образе действующего лица. Этим путем вы наиболее близко подойдете к тому, что мы зовем; «перевоплощением». Но при том условии, конечно, если вы верно поняли пьесу, идею ее, сюжет, интригу и воспитали в себе характер действующего лица.

В. В. Лужский. Да-а! «Программа достаточно обширная», как говорится у Островского!

К. С. (смеется). К этому всему еще актер должен обладать хорошей внешностью, чистой, четкой, энергичной дикцией, пластичностью, чувством ритма, темпераментом, художественным вкусом и заразительностью; последнее мы часто называем «обаянием».

В. В. Лужский. А как же старые актеры — Щепкин, Мочалов, Шумский, Мартынов, покойный Александр Павлович Ленский да еще те, кого мы все помним: Орленез, Мамонт Дальский — играли часто и без этих «классических» данных: и не зная никакой «системы».

К. С. Вы говорите об исключениях. А просто способному актеру (а таких подавляющее большинство) надо очень много над собой работать. Им я и предлагаю то, что мы называем «системой работы актера над собой».

Н. М. Горчаков. А режиссеру какие следует знать «положения», Константин Сергеевич?

К. С. Прежде всего те же, что и актеру.

Три раздела составляют основу режиссуры:

1. Работа над пьесой с автором или без него, если он умер. Полный, глубокий режиссерский анализ пьесы. Идеально его умеет делать Владимир Иванович.

2. Работа с актером — это все, о чем мы говорили эти три недели и будем говорить каждый раз при каждой постановке, пока будем работать все вместе.

3. Работа с художником, композитором и всей постановочной

частью. Тут вам очень многое может рассказать Василий Васильевич.

Я собираюсь летом, на свободе, разобрать записи моих репетиций по Первой студии. Если поможете мне разобраться в них, найдете там много интересного для себя как режиссера. «Двенадцатая ночь», кажется, почти точно записана...

Воспитывать себя режиссеру надо так же, как и актеру, только раз в десять больше, строже и полнее. Ему ведь надо не только себя всему научить, но и учить товарищей. Ну-с, на сегодня довольно. Да и на ближайшее время тоже.

Встретимся теперь на Большой сцене.

Впрочем, я приду завтра на спектакль.

Желаю всяческого успеха.

А Василия Васильевича благодарите отдельно. Это ваш верный защитник и друг.

Какая «гора спала с плеч» после этих слов Станиславского! Горячо благодарили мы его за помощь и науку. Так же горячо жали мы руку и бесконечно дорогому нам Василию Васильевичу.

На следующий день, 7 октября, был первый вечерний спектакль «с афишей». Он шел хорошо. Но Константина Сергеевича в зале не было. Он чувствовал себя с утра плохо. Легкая простуда, а вернее переутомление и то волнение, которое мы ему причинили, заставили врачей рекомендовать ему три-четыре дня пролежать в постели.

Спектакль смотрел Василий Васильевич и делал нам в антрактах очень точные и важные замечания. По ним мы могли понять, как внимательно он следил все это время за указаниями и требованиями к нам Станиславского. В антракте же он звонил и сообщал Станиславскому, как идет спектакль. Мы приготовили большие букеты цветов К. С. Станиславскому и В. В. Лужскому. Вручая Василию Васильевичу после спектакля цветы и еще раз благодаря за помощь и внимание, мы спросили у него разрешения передать букет, предназначенный для Константина Сергеевича, Марии Петровне Лилиной.

— Конечно, пойдите все вместе и отдайте цветы Марии Петровне. Я сейчас позвоню ей и скажу, чтобы вам отперли дверь. «Старику» будет приятно внимание, — сказал нам Лужский.

Через двадцать минут мы всем составом находились в передней дома в Леонтьевском переулке. Ласково и задушевно встретила нас Мария Петровна. Обещала всё, всё передать «Косте». И цветы, и благодарности, и пожелания здоровья...

Почти в первые минуты, как я вернулся домой, зазвонил телефон.

— Говорит Алексеев-Станиславский (!!). Позовите, пожалуйста, Николая Михайловича!

— Я вас слушаю, Константин Сергеевич!

— Хочу вас еще раз поздравить с хорошим спектаклем! Молодец, что не упрямились с переделками. Целое важнее отдельных деталей. Как настроение у актеров?

— Самое замечательное, Константин Сергеевич! Большое, большое спасибо вам за все!

— Спасибо вам всем за цветы. Сегодня и вы и все участники могут спать спокойным сном. Передайте всем завтра мой привет.

— Обязательно передам, Константин Сергеевич!

— Всего хорошего!

Это был первый в моей жизни звонок ко мне Станиславского. Я тут же сел и записал его на последней странице моего режиссерского экземпляра «Битвы жизни».

СОДЕРЖАНИЕ ПЬЕСЫ

Действие повести Ч. Диккенса «Битва жизни» происходит в середине XVIII столетия в небольшом городке, расположенном недалеко от Лондона. В этом городке живет семья доктора Джедлера.

Инсценировка начинается днем рождения Мэри, младшей дочери доктора. В этот день уезжает на континент заканчивать свое образование воспитанник доктора Джедлера юный Альфред Гитфельд. Он любит Мэри, любим ею, и, когда вернется, они повенчаются. Но именно сегодня, в веселый день ее рождения и печальный день отъезда Альфреда за границу, Мэри окончательно убеждается в том, что ее старшая сестра Грэсс тоже любит ее жениха, но скрывает свои чувства, боясь помешать счастью своей младшей сестры. Однако Альфред Гитфельд догадывается о любви к нему Грэсс и во время торжественного прощального обеда произносит речь о величии скромных, незаметных подвигов, которые совершаются в великой «битве жизни» незаметными, рядовыми людьми, жертвующими часто личным счастьем ради счастья любимого ими близкого им человека. На Мэри эта речь производит большое впечатление, и она задумывается о том, имеет ли она право принять жертву Грэсс, достаточно ли глубоко и серьезно любит она Альфреда, чтобы принять такую жертву от своей сестры.

Проходит несколько лет. У Мэри появился новый поклонник, некий Мейкль Уорден — беспутный джентльмен, прожигатель жизни. Месяца два тому назад лошадь выбросила его из седла у самой ограды докторского сада и его перенесли со сломанной ногой в дом доктора Джедлера. Последний оставил его у себя на все время лечения, и вот этот мот и кутила влюбился в Мэри. Он уверен, что девушка отвечает ему взаимностью, и собирается ее похитить, так как не надеется на согласие отца Мэри.

Первая картина второго действия происходит в конторе местных нотариусов — мистера Снитчея и мистера Крэгса. Они являются одновременно поверенными доктора Джедлера и Мейкля Уордена. Рассказав им о своем намерении жениться на Мэри, Уорден интересуется, какой доход он может получить от своего имущества, находящегося в распоряжении конторы «Снитчей и К°». Адвокаты сообщают ему, что он полностью разорен, что они ему рекомендуют уехать из Англии от кредиторов и не думать о женитьбе на Мэри. Они убеждены, что она любит Альфреда Гитфельда (кстати, они являются и его поверенными) и никогда не покинет тайно дом отца.

Во второй картине этого же акта доктор Джедлер, его две дочери и верные слуги этого дома — Клеменси и Бритн — коротают время у традиционного камина в гостиной. Мэри читает всем вслух старинную балла-

ду о некоей Дженни, принужденной покинуть родной кров из любви к недостойному человеку. Волнение и слезы мешают ей закончить чтение баллады, а тут еще приходит письмо с известием о том, что через месяц, как раз к рождеству, возвращается, закончив свое образование, Альфред. Мэри видит, какую радость доставляет Грэсс известие о возвращении Альфреда, и она в смятении уходит к себе в комнату. Вскоре расходятся по своим комнатам и Грэсс и доктор. Оставшиеся у камина слуги продолжают беседу. Клеменси мечтает о замужестве, но флегматичный Бритн уверяет, что у ней нет «ни одного шанса на это». Шорох в саду прерывает их разговор. Бритн идет посмотреть, что происходит. Во время его отсутствия в комнате появляется Мэри и требует, чтобы Клеменси сопровождала ее на ночное свидание в саду. «К кому вы идете?» — спрашивает ее верная служанка. Вместо ответа в дверях, ведущих в сад, появляется мрачная фигура Мейкля Уордена.

Проходит еще месяц. Доктор Джедлер, чтобы отпраздновать возвращение Альфреда, созвал гостей на вечеринку. В этот же вечер, по соглашению с адвокатами, Мейкль Уорден должен был покинуть на шесть лет Англию. За это они обещали взять под свою опеку его имение и выплачивать ему ежегодно шестьсот фунтов стерлингов.

В этот вечер Мэри решает бежать из дому. И когда наконец долгожданный гость, счастливый своим возвращением в родной ему дом, Альфред Гитфельд появляется на пороге, его встречают растерянно гости, а Грэсс падает без чувств ему на руки.

«Что случилось? — обращается ко всем молодой доктор Гитфельд. — Мэри умерла?».

«Она бежала!» — отвечает ему один из адвокатов.

«Она бежала из-под родного крова», — подтверждает печальную весть отец, протягивая Альфреду письмо Мэри, которое несколько минут назад ему передала Клеменси.

«Мир постарел еще на шесть лет», — пишет в своей повести Ч. Диккенс. Первая картина четвертого акта — в гостинице «Терка» у въезда в городок. Гостиницу эту содержат Бритн и Клеменси, поженившиеся после того как они покинули дом доктора. Из их разговора мы узнаем, что доктор вначале очень тяжело переживал уход Мэри. Но потом оправился и даже повеселел. Это случилось вскоре после того, как Грэсс вышла замуж за Альфреда. Их разговор привлекает внимание мрачного незнакомца, зашедшего выпить кружку пива в таверну. «А про младшую дочь ничего не слышно с тех пор?» — задает он внезапно вопрос Клеменси. И та узнает его по голосу. Это Мейкль Уорден.

«Что с ней? Где она? Знаете ли вы про нее что-нибудь? Где она, сэр? Почему она не с вами?» — спрашивает его, отчаянно волнуясь, Клеменси. Молча, ничего не отвечая, отворачивается от нее Уорден.

«Умерла!» — вскрикивает верная служанка. Входит мистер Снитчей. Печальна их встреча с Мейклем Уорденом. Да, многих не стало за эти шесть лет. Умер и компаньон мистера Снитчея, мистер Крэгс, и многие другие в этом городке.

«И все-таки не следует отчаиваться, — утешает Клеменси мистер Снитчей, — надо всегда подождать до следующего дня. Подождите и вы до завтра, миссис Клеменси».

Наступает и это «завтра». Тот же сад доктора Джедлера, в котором происходило действие первого акта. Грэсс и Альфред вспоминают письма, которые им писала время от времени Мэри. Особенно последнее, в котором она намекала, что скоро все объяснится. И вот мы видим Мэри, которую ведет под руку отец. Она протягивает к сестре руки, и мы узнаем из слов Мэри, что она шесть лет назад любила Альфреда, но поняла, что Грэсс любит его больше, и тогда она якобы бежала с Мейклем Уорденом

из родного дома. На самом же деле, она все эти шесть лет провела у своей тетки, сестры доктора Джедлера. Отцу она написала обо всем этом, как только узнала, что Грэсс и Альфред поженились. Если бы она шесть лет назад не сделала вид, что изменила своему чувству к Альфреду, она уверена, что ни он, ни Грэсс не приняли бы ее жертвы.

Приходит Мейкль Уорден. Все эти годы он думал о самоотверженном поступке Мэри, совершенно изменил свой образ жизни и пришел еще раз поблагодарить ее и доктора за все, что они сделали для него. Приходит и Клеменси, видит живую Мэри и убеждается в истине слов мистера Снитчея, что никогда не надо терять веры в «завтра».

ГОРЕ ОТ УМА

Осенью 1924 года К. С. Станиславский и Вл. И. Немирович-Данченко решили возобновить «Горе от ума» А. С. Грибоедова, спектакль, впервые поставленный театром в 1906 году.

Нас, молодежь театра, это решение очень обрадовало, так как ряд ролей в этом спектакле предполагалось поручить молодым актерам труппы. Называли М. И. Прудкина, Ю. А. Завадского, Б. Н. Ливанова, А. О. Степанову, К. Н. Еланскую, О. Н. Андровскую, В. Д. Бендину, В. Я. Станицына в качестве будущих исполнителей Чацкого, Софьи, Лизы, Молчалина.

В середине октября В. В. Лужский сообщил И. Я. Судакову и мне, что К. С. Станиславский берет нас обоих себе в помощники по возобновлению «Горя от ума» и просит познакомиться подробно с пьесой, так как хочет на днях побеседовать о предстоящей нам работе.

Через неделю мы были вызваны к Константину Сергеевичу в Леонтьевский переулок. Как обычно, пришел и В. В. Лужский. Беседа происходила вечером, кабинет К. С. Станиславского освещала большая люстра. Была зажжена и настольная лампа возле дивана — обычного места К. С. Станиславского.

— Мы не случайно остановили свой выбор на вас, молодых режиссерах, — обратился к И. Я. Судакову и ко мне К. С. Станиславский, раскрывая привычным жестом один из своих больших черных блокнотов. Одни из них служили ему записной книжкой, в которую он заносил свои наметки к предстоящим беседам и репетициям, другие являлись черновиками его будущих книг.

— Нам хотелось бы не только возобновить наш прежний спектакль, но и передать вам, молодым режиссерам, и вашим молодым товарищам по труппе — актерам, те мысли, которые легли в основу нашей работы над «Горе от ума» в 1906 году.

Многое из того, что я скажу, вы, наверное, прочли в книге

Владимира Ивановича, когда Василий Васильевич передал вам о назначении вас режиссерами по возобновлению «Горя от ума». Но кое-что я хотел бы еще добавить от себя. Вы читали книгу Владимира Ивановича?

Мы подтвердили, что внимательно прочли и книгу Вл. И. Немировича-Данченко «Горе от ума» в постановке Московского Художественного театра и ряд других материалов по пьесе и по грибоедовскому времени.

— Очень хорошо, — отвечал нам Константин Сергеевич. — Все это необходимо знать. История общества, идеи века, быт и нравы эпохи — это фундамент всякого реалистического произведения искусства. Многие ошибки в старых постановках «Горя от ума» происходили от нелепого убеждения актеров и режиссеров в том, что всякая пьеса, написанная стихами, является условным, сугубо «театральным» произведением. Отчасти в этом кроется корень обычных неудач при постановке пушкинского «Бориса Годунова»... В театре вообще считают, что стихи являются законным поводом к декламации. Даже хороший актер, получив роль в стихах, разрешает себе стать на ходули не пережитого чувства, в приподнятом тоне произносить не до конца понятые им мысли, прикрывая и то и другое ударениями на эффектную рифму и ритмически отчеканивая каждую строчку.

Со всеми этими штампами мы будем с вами бороться, но сейчас я хочу сказать о важнейшей стороне замечательной комедии Грибоедова.