Подозрительно простая задача

Задача. Не стальном тросе А висит груз. В плоскости, перпендикулярной тросу А, движется трос Б. Как сделать, чтобы трос Б, продолжая движение, не разорвал бы трос А и сам не был бы разорван?

Я оставляю магнитофон и выхожу в коридор. Пусть решают самостоятельно. Устраиваюсь у окна, закуриваю. Докурить мне не удается, зовут в класс.

- Повторите, пожалуйста, условия.

Повторяю.

- И это все?

- Все.

- Тогда задача решена. Мы думали, там есть еще

что-то. Подозрительно простая задача.

Включаю магнитофон:

- Веселая ситуация. Можно показывать в цирке:

трос проходит сквозь трос, а тому хоть бы что... На

грани фантастики.

— Раз ситуация фантастическая, позовем золо

тую рыбку. Трос А может свободно дойти до троса Б.

Это реальность Рг А вот остальное - фантастика.

|

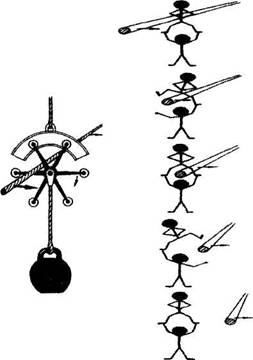

Рис. 5

—Почему? Трос А может частично войти в трос

Б. У троса £ должен быть какой-то запас прочности,

обрыв произойдет не сразу.

—Значит, мы разложили Ф, на Р2 и Ф,.

—Ф, тоже можно разложить. Трос А может пол

ностью пройти сквозь трос Б, это реальность Р}. А

вот совпадение оборванных концов — это уже фанта

стика, то есть Ф,.

—Человечки на одном конце троса должны схва

тить человечков на другом конце.

—Если представить, что размеры троса Б стре

мятся к нулю, трос Б свободно пройдет между чело

вечками троса А...

Шум... С трудом разбираю обрывки фраз: "Магниты... Магнитное сцепление... А если груз тяжелый?.."

Приходится расспрашивать, восстанавливать ход решения. Выясняю, что одни продолжали работать с золотой рыбкой, другие использовали маленьких человечков, третьи — оператор РВС. Приверженцы маленьких человечков вручают мне рисунок: "Тут же все ясно..." Решение у всех одинаковое.

— Правда, похоже на руки? Человечки перехватывают руками верхнюю часть троса...

Рис. 6

М. Вертгеймер ОТКРЫТИЕ ГАЛИЛЕЯ*

Как Галилей совершил то открытие, которое привело к формулировке закона инерции и, таким образом, к возникновению современной физики?

Известен целый рад попыток ответить на этот вопрос, однако и до сих пор он остается не вполне ясным. Ситуация, в которой находился Галилей, была отягощена крайне сложными понятиями и спекуляциями, касавшимися природы движения**.

Предшествующие обсуждения центрировались на такого рода вопросах: направлялось ли мышление Галилея индукцией или абстракцией? Опытным наблюдением и экспериментом или же некими априорными предложениями? Можно ли считать принципиальной заслугой Галилея то, что он превратил качественные наблюдения в количественные? и др.

Если изучить литературу — древние трактаты по физике и работы современников Галилея, — то можно обнаружить, что одной из самых замечательных черт мышления Галилея была его способность достигать предельно ясного структурного понимания (insight) на чрезвычайно сложном и запутанном фоне.

Я не буду пытаться дать здесь историческую реконструкцию. Это потребовало бы основательного анализа огромного материала первоисточников, а я не историк. К тому же доступный нам исторический материал все равно недостаточен для психолога, интересующегося деталями развивающегося процесса мысли, которые обычно опускаются в тексте. К сожалению, мы не можем расспросить самого Галилея о действительном ходе его мысли, хотя мне, например, и очень хотелось бы это сделать, особенно по поводу отдельных моментов. Моя попытка воссоздать некоторые линии этого красивого процесса будет в известном смысле лишь психологической гипотезой, не претендующей на историческую правильность. Но, я думаю, что кое-что мы все-таки сможем извлечь из нее для решения нашей проблемы.

Я надеюсь, что читатель будет не только читать, но и попытается думать вместе со мной.

Ситуация следующая:

1) Если взять камень в руку и отпустить его, то

он упадет вниз. Так происходит со всеми тяжелыми

телами. Прежний физик сказал бы: "Тяжелые тела

имеют тяготение к своему дому, земле".

2) Если толкнуть тело, скажем, повозку или мяч

по горизонтальной плоскости, то оно придет в дви-

жение и будет двигаться некоторое время, пока не остановится. Остановка последует скорее, если толчок будет слабым, и, наоборот, несколько позже, если толчок будет сильным. Это - самые простые значения старого термина. Рано или поздно движущееся тело остановится, если сила, толкавшая его, перестанет действовать. Это очевидно.

3) Имеются некоторые дополнительные факторы, которые необходимо рассматривать в связи с анализом движения, а именно: величина объекта, его форма, поверхность, по которой движется тело, наличие или отсутствие препятствий и т. д.

Итак, нам известно огромное число факторов, так или иначе касающихся движения. Вес они хорошо нам знакомы. Но понимаем ли мы их? Кажется, что да. На самом деле, разве мы не знаем, чем вызывается движение?! Разве мы не можем усмотреть здесь действие некого принципа?

Галилея эти знания не удовлетворяли. Он спросил себя: "Знаем ли мы, как действительно происходит такое движение?" Побуждаемый желанием понять внутренние законы движения, Галилей сказал себе: "Мы знаем, что тяжелое тело падает, но как оно падает? При падении оно приобретает некоторую скорость. Скорость растет вместе с увеличением пройденного телом пути. Но как именно?"

Обыденный опыт дает нам лишь грубую картину происходящего. Галилей начал наблюдать и экспериментировать в надежде обнаружить, что же происходит со скоростью и подчиняется ли ее изменение каким-либо понятным принципам. Его эксперименты представляются чрезвычайно грубыми по сравнению с тем, что достигла физика позже. Но, организуя эти наблюдения и эксперименты, Галилей пытался сформулировать свою гипотезу.

Сначала он нашел формулу ускорения падающего тела. Так как скорость падения тела велика и было трудно установить ее точное значение, то Галилей решил изучить этот вопрос, рассуждая так: "Не могу ли я исследовать движение более надежным способом? Как я буду изучать, как шарик скатывается по наклонной плоскости? Разве свободное падение не есть лишь частный случай движения по наклонной плоскости, когда угол наклона достиг 90"?"

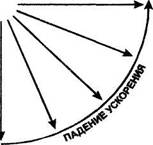

Изучая ускорение в различных случаях, он увидел, что оно уменьшается вместе с уменьшением угла наклона (рис. 1). Величине угла соответствует величина уменьшения ускорения.

Ускорение стало самым главным и центральным фактом, как только Галилей усмотрел принципиальную связь уменьшения ускорения с уменьшением величины угла.

* Хрестоматии по общей психологии. Психология мышления / Под ред. Ю.Б.Гиппеирейтер, В.В.Петухова. М.: Изд-во Моск. ум-га, 1981. С.351— 355.

* Хрестоматии по общей психологии. Психология мышления / Под ред. Ю.Б.Гиппеирейтер, В.В.Петухова. М.: Изд-во Моск. ум-га, 1981. С.351— 355.

'* Различались "естественное" и "вынужденное" движения. Существовало понятие производящей силы и спекуляции о роли среды в отсрочке тою момента, когда тело приходит к покою. Существовали определенные представления о "естественных" круговых движениях с постоянной скоростью и т. д.

Потом он вдруг спросил себя: "Не есть ли это лишь половина целой картины?" Не является ли то, что происходит, когда тело подбрасывают вверх или когда шар толкают в гору, другой симметричной частью той же самой картины, частью, которая как отражение в зеркале повторяет то, что есть у нас, и таким образом сообщает картине полноту?

|

БРОСОК

ПАДЕНИЕ

| Рис. 1 |

Рис. 2

Когда тело подбрасывают вверх, мы имеем не положительное, а отрицательное ускорение. По мере подъема тела его скорость убывает. И опять, симметрично положительному ускорению падающего тела, это отрицательное ускорение уменьшается по мере того, как угол наклона все больше отклоняется от 90°, так что получается законченная, полная картина (рис. 2).

Но полна ли и эта картина? Нет. В ней есть пробел. Что будет, когда плоскость горизонтальна, когда угол равен нулю, а тело находится в движении? Во всех случаях мы можем начинать с некоторой данной скорости. Что же тогда должно произойти в соответствии с нашей структурой?

Положительное ускорение вниз и отрицательное ускорение вверх уменьшаются при отклонении от вертикали до... и не положительного, и не отрицательного ускорения, т. е. ... до постоянного движения?! Если тело движется горизонтально в данном направлении, оно будет продолжать двигаться с постоянной скоростью - вечно, если только некая внешняя сила не изменит состояния движения.

Это утверждение находится в крайнем противоречии с прежним положением, приведенным выше в п. 2. Тело, движущееся с постоянной скоростью, никогда не придет к состоянию покоя, если только не действуют внешние помехи, вне зависимости от того, была ли сила, приведшая тело в движение, сильной или слабой.

Что за странное заключение! Противоречащее на первый взгляд всему обьщенному опыту и все-таки требуемое логикой структуры.

Конечно же, мы не можем выполнить такого эксперимента. Даже если бы мы могли устранить все внешние помехи, чего мы, разумеется, сделать не можем, возможность вечного наблюдения, конечна, исключена. С другой стороны, затухание изменения ускорения ясно указывает на нулевую величину этого изменения для данного случая.

Точка зрения Галилея подтвердилась и послужила основанием для развития современной физики.

Что существенно для этого описанного здесь процесса?

отрицательного Во-первых, желание выяснить,

ускомшия что же происходит, когда тело падает

,.~™„.~™„ или скатывается вниз; желание посмотреть, нет ли во всех этих случаях некоего внутреннего принципа; желание рассмотреть все случаи при различных углах наклона.

Это центрирует мысль на ускорении. Организация экспериментов определяется гипотезой о том, что цен-трация на вопросе об ускорении может привести к пояснению всей проблемы.

| ГМД1НИ1ускорения |

Различные случаи выступают как части некой хорошо упорядоченной структуры, указывая на отношение, существующее между углами наклона и величиной ускорения. Каждый отдельный случай занимает свое место в группе, и то, что происходит в каждом из этих случаев, может быть понято как определяемое этим местом.

Во-вторых, эта структура рассматривается теперь как часть более широкого контекста: существует и другая, дополнительная часть, понимаемая как симметричная к первой и формирующая целое, в котором эти две половинки представляют собой две больших, соответствующих друг другу подгруппы, с положительным ускорением в одной, с отрицательным — в другой. Они видятся теперь как бы с одной точки зрения, в согласованной структуре целого.

В-третьих, обнаружмаается, что в этой структуре существует мекая критическая точка — случай горизонтального движения. Структурный принцип целого задает ясную необходимость существования именно этой точки. С точки зрения этой необходимости случай горизонтального движения выступает как такой случай, при котором не происходит ни ускорения, ни замедления, как случай постоянной скорости. Следовательно, покой становится только частным случаем движения с постоянной скоростью, случаем отсутствия положительного или отрицательного ускорения. Покой и постоянное прямолинейное движение в горизонтальном направлении выступают теперь как структурные эквиваленты.

Конечно, при этом используются и операции традиционной логики, такие, как индукция, вывод, формулировка теории, равно как и наблюдение, и изобретательное экспериментирование. Но все эти операции функционируют, занимая определенное место внутри целого процесса. Сам же этот процесс управляется той перецентрацией, которая проистекает из желания добиться осмысленного понимания. Это приводит к трансформации, в результате которой вещи видятся как части новой, ясной структуры. Продуктивные процессы имеют зачастую следующую природу: желание достичь подлинного понимания побуждает к исследованию и запускает его. Определенная область в поле исследования выделяется как критическая и центральная, но не становится при этом изолированной. Складывается новая, более глубокая, структурная точка зрения на ситуацию, вызывая изменения в функциональных значениях отдельных элементов, в их группировке и т. д. Направляясь тем, чего требует структура ситуации

для критической области, приходят к некоторому осмысленному предсказанию, которое, точно так же, как и другие части этой структуры, требует верификации, прямой или косвенной.

Рассказывая эту историю, я часто с чувством глубокого удовлетворения видел, как у многих моих слушателей возникал живой и искренний интерес. Следя за теми драматическими событиями, которые происходили в головах у моих слушателей, я вдруг видел, как в самый критический момент некоторые из них восклицали: "Теперь я понимаю (See)1.". Для них это был переход от знания некоторого разрозненного ряда вещей к углубленному пониманию и осмысленному взгляду на целое.

А.Пуанкаре

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО*

Генезис математического творчества является проблемой, которая должна вызывать живейший интерес у психологов. Кажется, что в этом процессе человеческий ум меньше всего заимствует из внешнего мира и действует, или только кажется действующим, лишь сам по себе и сам над собой. Поэтому, изучая процесс математической мысли, мы можем надеяться постичь нечто самое существенное в человеческом сознании.

Это было понято уже давно, и несколько месяцев назад журнал "Математическое образование", издаваемый Лезаном и Фэром, опубликовал вопросник, касающийся умственных привычек и методов работы различных математиков. К тому моменту, когда были опубликованы результаты этого опроса, мой доклад был в основном уже подготовлен, так что я практически не мог ими воспользоваться Отмечу лишь, что большинство ответов подтвердило мои заключения; я не говорю об единогласии, так как при всеобщем опросе на него и нельзя надеяться.

Первый факт, который должен нас удивлять, или, вернее, должен был бы удивлять, если бы к нему не привыкли, следующий: как получается, что существуют люди, не понимающие математики?

Тот факт, что не все способны на открытие, не содержит ничего таинственного. Можно понять и то, что не все могут запомнить доказательство, которое когда-то узнали. Но то обстоятельство, что не всякий человек может понять математическое рассуждение, когда ему его излагают, кажется совершенно удивительным. И тем не менее людей, которые лишь с большим трудом воспринимают эти рассуждения, большинство; опыт учителя средней школы подтверждает это.

И далее, как возможна ошибка в математике? Нормальный разум не должен совершать логической ошибки, и тем не менее есть очень тонкие умы, которые не ошибутся в коротком рассуждении, подобном тем, с которыми ему приходится сталкиваться в обыденной жизни и которые не способны провести или повторить без ошибки более длинные математические доказательства, хотя в конечном счете последние являются совокупностью маленьких рассуждений, совершенно аналогичных тем, которые эти люди проводят так легко. Нужно ли прибавить, что и сами хорошие математики не являются непогрешимыми?

Ответ, как мне кажется, напрашивается сам собой. Представим себе длинный ряд силлогизмов, у которых заключения первых служат посылками следующих; мы способны уловить каждый из этих силлогизмов, и в переходах от посылки к рассуждению мы не рискуем ошибиться. Но иной раз проходит много времени между моментом, когда некоторое

* Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления / Под рад. Ю.Е.Гиплвнрейтер, В.В.Пвтухова. М.: Иэд-во Меси, унта, 1981. С. 356-365.

* Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления / Под рад. Ю.Е.Гиплвнрейтер, В.В.Пвтухова. М.: Иэд-во Меси, унта, 1981. С. 356-365.

предложение мы встречаем в качестве заключения силлогизма, и моментом, когда мы вновь с ним встретимся в качестве посылки другого силлогизма, когда много звеньев в цепи рассуждений, и может случиться, что предложение забыто или, что более серьезно, забыт его смысл. Таким образом, может случиться, что предложение заменяют другим, несколько от него отличным, или что его применяют в несколько ином смысле; и это приводит к ошибке.

Если математик должен воспользоваться некоторым правилом, естественно, он сначала его доказывает и в момент, когда это доказательство свежо в его памяти, он прекрасно понимает его смысл и пределы применения и поэтому не рискует его исказить. Но затем он применяет его механически, и если память его подведет, то правило может быть применено неверно. В качестве простого и почти вульгарного примера можно привести тот факт, что мы часто ошибаемся в вычислении, так как забыли таблицу умножения.

С этой точки зрения математические способности должны были бы сводиться к очень надежной памяти или к безупречному вниманию. Это качество подобно способности игрока в вист запоминать сброшенные карты или - на более высоком уровне -способности шахматиста, который должен рассмотреть большое число комбинаций и все их держать в памяти. Каждый хороший математик должен был бы быть одновременно хорошим шахматистом и обратно; точно так же он должен бы быть хорошим вычислителем. Действительно, так иногда случается, и, например, Гаусс был одновременно гениальным геометром и рано проявившим себя очень хорошим вычислителем.

Но есть исключения, хотя, я, пожалуй, не прав, называя это исключениями, так как иначе исключения оказались бы более многочисленными, чем правила. Напротив, это Гаусс был исключением. Что касается меня, то я вынужден признать свою совершенную неспособность выполнить сложение без ошибки. Я был бы также очень плохим шахматистом, я мог бы хорошо рассчитать, что, совершив такой-то ход, я подвергся бы такой-то опасности; я рассмотрел бы много других ходов, которые я отбросил бы по другим причинам, и кончил бы тем, что совершил бы рассмотренный ход, забыв между делом об опасности, которую я раньше предвидел.

Одним словом, у меня неплохая память, но она недостаточна, чтобы сделать меня хорошим шахматистом. Почему же она меня не подводит в трудном математическом рассуждении? Это, очевидно, потому, что она руководствуется общей линией рассуждения. Математическое рассуждение не есть простая совокупность силлогизмов: это силлогизмы, помешенные в определенном порядке, и порядок, в котором эти элементы расположены, гораздо более важен, чем сами элементы. Если я чувствую этот порядок, так что вижу все рассуждение в целом, то мне не страшно забыть один из элементов: каждый из них встанет на место, которое ему приготовлено, причем без всякого усилия со стороны памяти. Когда я изучаю некоторое утверждение, мне кажется, что я сам мог бы его открыть, или, вернее, я переоткрываю его во время изучения.

Отсюда можно сделать вывод, что это интуитивное чувство математического порядка, которое позволяет нам угадать гармонию и скрытые соотношения, доступно не всем людям. Одни не способны к этому деликатному и трудному для определения чувству и не обладают памятью и вниманием сверх обычных: и они совершенно неспособны понимать серьезную математику; таковых большинство. Другие обладают этим чувством в малой степени, но они имеют хорошую память и способны на глубокое внимание. Они запомнят наизусть детали одну за другой, они смогут понять математику и иногда ее применять, но они не способны творить. Наконец, третьи в большей или меньшей степени обладают той специальной интуицией, о которой я говорил, и они могут не только понимать математику, но и творить в ней и пытаться делать открытия, несмотря на то, что их память не представляет собой ничего особенного.

Что же такое в действительности изобретение в математике? Оно состоит не в том, чтобы создавать новые комбинации из уже известных математических фактов. Это мог бы делать любой, но абсолютное большинство таких комбинаций не представляло бы никакого интереся- Творить - это означает не создавать бесполезных комбинаций, а создавать полезные, кошрых ничтожное меньшинство. Творить - это уметь распознавать, уметь выбирать такие факты, которые открывают нам связь между законами, известными уже давно, но ошибочно считавшимися не связанными друг с другом.

Среди выбранных комбинаций наиболее плодотворными часто оказываются те, которые составлены из элементов, взятых из очень далеких друг от друга областей. Я не хочу сказать, что для того, чтобы сделать открытие, достаточно сопоставить как можно более разношерстные факты: большинство комбинаций, образованных таким образом, было бы совершенно бесполезными, но зато некоторые из них, хотя и очень редко, бывают наиболее плодотворными из всех.

Изобретение — это выбор; впрочем, это слово не совсем точно, — здесь приходит в голову сравнение с покупателем, которому предлагают большое количество образцов товаров, и он исследует их один за другим, чтобы сделать свой выбор. В математике образцы столь многочисленны, что всей жизни не хватит, чтобы их исследовать. Выбор происходит не таким образом. Бесплодные комбинации даже не придут и голову изобретателю. В поле зрения его сознания попадают лишь действительно полезные комбинации и некоторые другие, имеющие признаки полезных, которые он аатем отбросит. Все происходит так, как если бы ученый был экзаменатором второго тура, который должен экзаменовать лишь кандидатов, успешно прошедших испытания в первом туре.

Настало время продвинуться намного вперед и посмотреть, что же происходит в самой душе математика. Я полагаю, что лучшее, что можно для этого сделать, это провести собственные воспоминания. Я припомню и расскажу вам, как я написал первую свою работу об автоморфных функциях. Я прошу прошения за то, что буду вынужден употреблять специальные термины, но это не должно вас пугать,

так как вам их понимать совсем необязательно. Я, например, скажу, что при таких-то обстоятельствах нашел доказательство такой-то теоремы; эта теорема получит варварское название, которое многие из вас не поймут, но это не важно: для психолога важна не теорема, а обстоятельства.

В течение двух недель я пытался доказать, что не может существовать никакой функции, аналогичной той, которую я назвал впоследствии автоморфной. Я был, однако, совершенно не прав; каждый день я садился за рабочий стол, проводил за ним час или два, исследуя большое число комбинаций, и не приходил ни к какому результату.

Однажды вечером, вопреки своей привычке, я выпил черного кофе; я не мог заснуть; идеи теснились, я чувствовал, как они сталкиваются, пока две из них не соединились, чтобы образовать устойчивую комбинацию. К утру я установил существование одного класса этих функций, который соответствует гипергеометрическому ряду; мне оставалось лишь записать результаты, что заняло только несколько часов. Я хотел представить эти функции в виде отношения двух рядов, и эта идея была совершенно сознательной и обдуманной; мной руководила аналогия с эллиптическими функциями. Я спрашивал себя, какими свойствами должны обладать эти ряды, если они существуют, и мне без труда удалось построить эти ряды, которые я назвал тета-автоморфными.

В этот момент я покинул Кап, где я тогда жил, чтобы принять участие в геологической экскурсии. Перипетии этого путешествия заставили меня забыть о моей работе. Прибыв в Кутанс, мы сели в омнибус, для какой-то прогулки; в момент, когда я встал на подножку, мне пришла в голову идея, без всяких, казалось бы, предшествовавших раздумий с моей стороны, идея о том, что преобразования, которые я использовал, чтобы определить автоморф-ные функции, были тождественны преобразованиям неевклидовой геометрии. Из-за отсутствия времени я не сделал проверки, так как, с трудом сев в омнибус, я тотчас же продолжил начатый разговор, но я уже имел полную уверенность в правильности сделанного открытия. По возвращении в Кан я на свежую голову проверил найденный результат.

В то время я занялся изучением некоторых вопросов теории чисел, не получая при этом никаких существенных результатов и не подозревая, что это может иметь малейшее отношение к прежним исследованиям. Разочарованный своими неудачами, я поехал провести несколько дней на берегу моря и думал совсем о другой вещи. Однажды, когда я прогуливался по берегу, мне также внезапно, быстро и с той же мгновенной уверенностью пришла на ум мысль, что арифметические преобразования квадратичных форм тождественны преобразованиям неевклидовой геометрии.

Возвратившись в Кан, я думал над этим результатом, извлекая из него следствия; пример квадратичных форм мне показал, что существуют автоморф-ные группы, отличные от тех, которые соответствуют гипергеометрическому ряду; я увидел, что могу к ним применить теорию тета-автоморфных функций и что, следовательно, существуют автоморфные функции, отличающиеся от тех, которые соответствуют

гипергеометрическому ряду, — единственные, которые я знал до тех пор.

Естественно, я захотел построить все эти функции; я предпринял систематическую осаду и успешно брал одно за другим передовые укрепления. Оставалось, однако, еше одно, которое держалось и взятие которого означало бы падение всей крепости. Однако сперва ценой всех моих усилий я добился лишь того, что лучше понял, в чем состоит трудность проблемы, и это уже кое-что значило. Вся эта работа была совершенно сознательной.

Затем я переехал в Мон-Валерьян, где я должен был продолжать военную службу. Таким образом, занятия у меня были весьма разнообразны. Однажды, во время прогулки по бульвару, мне вдруг пришло в голову решение этого трудного вопроса, который меня останавливал. Я не стал пытаться вникать в него немедленно и лишь после окончания службы вновь взялся за проблему. У меня были все элементы и мне оставалось лишь собрать их и привести в порядок. Поэтому я сразу и без всякого труда полностью написал эту работу.

Я ограничусь лишь этим одним примером. Бесполезно их умножать, так как относительно других моих исследований я мог бы рассказать вещи, совершенно аналогичные.

То, что вас удивит прежде всего, это видимость внутреннего озарения, являющаяся результатом длительной неосознанной работы; роль этой бессознательной работы в математическом изобретении мне кажется несомненной. Часто, когда работают над трудным вопросом, с первого раза не удается ничего хорошего, затем наступает более или менее длительный период отдыха и потом снова принимаются за дело. В течение первого получаса дело вновь не двигается, а затем вдруг нужная идея приходит в голову. Можно было бы сказать, что сознательная работа стала более плодотворной, так как была прервана и отдых вернул уму силу и свежесть. Но более вероятно предположить, что этот отдых был заполнен бессознательной работой и что результат этой работы внезапно явился математику точно так, как это было в случае, который я рассказывал; только озарение вместо того, чтобы произойти во время прогулки или путешествия, происходит во время сознательной работы, но совершенно независимо от этой работы, которая, самое большее, играет роль связующего механизма, переводя результаты, полученные во время отдыха, но оставшиеся неосознанными, в осознанную форму.

Есть еще одно замечание по поводу условий этой бессознательной работы: она возможна или, по крайней мере, плодотворна лишь в том случае, когда ей предшествует и за ней следует сознательная работа. Приведенный мной пример подтверждает, что эти внезапные вдохновения происходят лишь после нескольких дней сознательных усилий, которые казались абсолютно бесплодными, и когда кажется, что выбран совершенно ошибочный путь. Эти усилия, однако, пустили в ход бессознательную машину, без них она не пришла бы в действие и ничего бы не произвела.

Необходимость второго периода сознательной работы после озарения еше более понятна. Нужно использовать результаты этого озарения, вывести из

них непосредственные следствия, привести в порядок доказательство. Но особенно необходимо их проверить. Я вам уже говорил о чувстве абсолютной уверенности, которое сопровождает озарение; в рассказанных случаях оно не было ошибочным, но следует опасаться уверенности, что это правило без исключения; часто это чувство нас обманывает, не становясь при этом менее ярким, и заметить это можно лишь при попытке строго сознательно провести доказательство. Особенно я наблюдал такие факты в случае, когда идеи приходят в голову утром или вечером в постели, в полусознательном состоянии.

Таковы факты. Рассмотрим теперь выводы, которые отсюда следуют. Как вытекает из предыдущего, или мое "бессознательное я", или, как это называют, мое подсознание, играет основную роль в математическом творчестве. Но обычно рассматривают подсознательные процессы как явления, протекающие чисто автоматически. Мы видим, что работа математика не является просто механической и ее нельзя было бы доверить машине, сколь бы совершенной ока ни была. Здесь дело не только в том, чтобы создавать как можно больше комбинаций по некоторым известным законам. Истинная работа ученого состоит в выборе этих комбинаций, так чтобы исключить бесполезные или, вернее, даже не утруждать себя их созданием. И правила, которыми нужно руководствоваться при этом выборе, предельно деликатны и тонки, их почти невозможно выразить точными словами; они легче чувствуются, чем формулируются; как можно при таких условиях представить себе аппарат, который их применяет автоматически?

Отсюда перед нами возникает первый вопрос: "Я — подсознательное" нисколько не является низшим по отношению к "Я - сознательному", оно не является чисто автоматическим, оно способно здраво судить, оно умеет выбирать и догадываться. Да что говорить, оно умеет догадываться лучше, чем мое сознание, так как преуспевает там, где сознание этого не может.

Короче, не стоят ли мои бессознательные процессы выше, чем мое сознание? Не вытекает ли утвердительный ответ из фактов, которые я только что вам изложил? Я утверждаю, что не могу с этим согласиться. Исследуем еще раз факты и посмотрим, не содержат ли они другого объяснения.

Несомненно, что комбинации, приходящие на ум в виде внезапного озарения после длительной бессознательной работы, обычно полезны и глубоки. Значит ли это, что подсознание образовало только эти комбинации, интуитивно догадываясь, что лишь они полезны, или оно образовало и многие другие, которые были лишены интереса и остались неосознанными?

При этой второй точке зрения все эти комбинации формируются механизмом подсознания, но в поле зрения сознания попадают лишь представляющие интерес. Но и это еще очень непонятно. Каковы причины того, что среди тысяч результатов деятельности нашего подсознания есть лишь некоторые, которые призваны пересечь его порог? Не просто ли случай дает нам эту привилегию? Конечно, нет. К примеру, среди всех ощущений, действующих на наши органы чувств, только самые интенсивные

обращают на себя наше внимание, по крайней мере, если это внимание не обращено на них по другим причинам В более общем случае среди бессознательных идей привилегированными, т. е. способными стать сознательными, являются те, которые наиболее глубоко воздействуют на наши чувства.

Может вызвать удивление обращение к чувствам, когда речь идет о математических доказательствах, которые, казалось бь», связаны только с умом. Но это означало бы, что мы забываем о чувстве математической красоты, чувстве гармонии чисел и форм, геометрической выразительности. Это настоящее эстетическое чувство, знакомое всем настоящим математикам. Воистину, здесь налицо чувство!

Но каковы математические характеристики, которым мы приписываем свойства красоты и изящества и которые способны возбудить в нас своего рода эстетическое чувство? Это те элементы, которые гармонически расположены таким образом, что ум без усилия может их охватить целиком, угадывая детали. Эта гармония служит одновременно удовлетворением наших эстетических чувств и помощью для ума, она его поддерживает, и ею он руководствуется. Эта гармония дает нам возможность предчувствовать математический закон. Единственными фактами, способными обратить на себя наше внимание и быть полезными, являются те, которые подводят нас к познанию математического закона. Таким образом, мы приходим к следующему выводу: полезные комбинации - это те, которые больше всего воздействуют на это специальное чувство математической красоты, известное всем математикам и недоступное профанам до такой степени, что они часто склонны смеяться над ними.

Что же, таким образом, происходит? Среди многочисленных комбинаций, образованных нашим подсознанием, большинство безынтересно и бесполезно, но потому они и не способны подействовать на наше эстетическое чувство; они никогда не будут нами осознаны; только некоторые являются гармоничными и потому одновременно красивыми и полезными; они способны возбудить нашу специальную геометрическую интуицию, которая привлечет к ним наше внимание и таким образом даст им возможность стать осознанными.

Это только гипотеза, но есть наблюдение, которое ее подтверждает: внезапное озарение, происходящее в уме математика, почти никогда его не обманывает. Иногда случается, что оно не выдерживает проверки, и тем не менее почти всегда замечают, что если бы эта ложная идеи оказалась верной, то она удовлетворила бы наше естественное чувство математического изящества.

Таким образом, это специальное эстетическое чувство играет роль решета, и этим объясняется, почему тот, кто лишен его, никогда не станет настоящим изобретателем.

Однако преодолены не все трудности; ясно, что пределы сознания очень узки, а что касается подсознания, то его пределов мы не знаем. Эти пределы тем не менее существуют, но правдоподобно предположить, что подсознание могло бы образовать все возможные комбинации, число которых испугало бы воображение, и это кажется и необходимым, так как если бы оно образовало их мало и делало бы это

случайным образом, то маловероятно, чтобы "хорошая" комбинация, которую надо выбрать, находилась среди них.

Для объяснения надо учесть первоначальный период сознательной работы, который предшествует плодотворной бессознательной работе. Прошу извинить меня за следующее грубое сравнение. Представим себе будущие элементы наших комбинаций как что-то похожее на атомы — крючочки Эпикура. За время полного отдыха мозга эти атомы неподвижны, они как будто прикреплены к стене; атомы при этом не встречаются и, следовательно, никакое их сочетание не может осуществиться. Во время же кажущегося отдыха и бессознательной работы некоторые из них оказываются отделенными от стены и приведенными в движение. Они перемешаются во всех направлениях пространства, вернее, помещения, где они заперты, так же как туча мошек или, если вы предпочитаете более ученое сравнение, как газовые молекулы в кинетической теории газов. При взаимном столкновении могут появиться новые комбинации.

Какова же роль первоначальной сознательной работы? Она состоит, очевидно, в том, чтобы мобилизовать некоторые атомы, отделить их от стены и привести в движение. Считают, что не сделано нечего хорошего, так как эти элементы передвигали тысячами разных способов с целью найти возможность их сочетать, а удовлетворительной комбинации найти не удалось. Но после того импульса, который им был сообщен по нашей воле, атомы больше не возвращаются в свое первоначальное неподвижное состояние. Они свобо<