Дьявол собственной персоной 1 страница

КРАССИ ЗУРКОВА

Оригинальное название: Wildalone (Wildalone Sagas #1) by Krassi Zourkova 2015

Переведенное: Красси Зуркова – Самодива (Серия Сага о Самодиве #1) 2016

Перевод: Виктория Ковальчук, Ирина Глуховская, Александра Журомская, Юлечка Русалим, Людмила Гущина, Юлия Почапская, Milena Danilova, Диана Коваль, Юлия Михайлова, Анастасия Федотенкова, Надежда Дорджиева, Наталия Тарасенко, Наталья Балабанцева, Александра Пономарева

Редактор и оформитель: Виктория Ковальчук

Обложка: Анастасия Токарева

Вычитка: Виктория Ковальчук

Переведено специально для группы: Книжный червь / Переводы книг https://vk.com/tr_books_vk

Любое копирование без ссылки

на переводчиков и группу ЗАПРЕЩЕНО!

Пожалуйста, уважайте чужой труд!

Аннотация

Приезжая в Принстон, Теа Славин обнаруживает, что она совершенно одна – незнакомка в чужой стране. Впервые вдали от семьи и ее дома в восточной Европе, она с трудом адаптируется к незнакомой Америке и сложностям жизни в колледже – включая загадочного молодого человека, задумчивость, привлекательность и темное прошлое которого ее интригуют. Влеченная к сложному Ризу и его не менее красивому брату Джейку, она осмеливается войти в чувственный мифический потусторонний мир, настолько же неотразимый, насколько и опасный.

В этом мире сумрака, который, похоже, имитирует греческие мифы и болгарские легенды о самодивах или "диких одиночках" – лесных ведьмах, что завлекают в ловушку мужчин – Теа открывает семейный секрет, который определенно изменит ее навсегда... если она сможет принять, что мертвый не всегда значит ушедший, а любовь не всегда ограничивается двумя людьми.

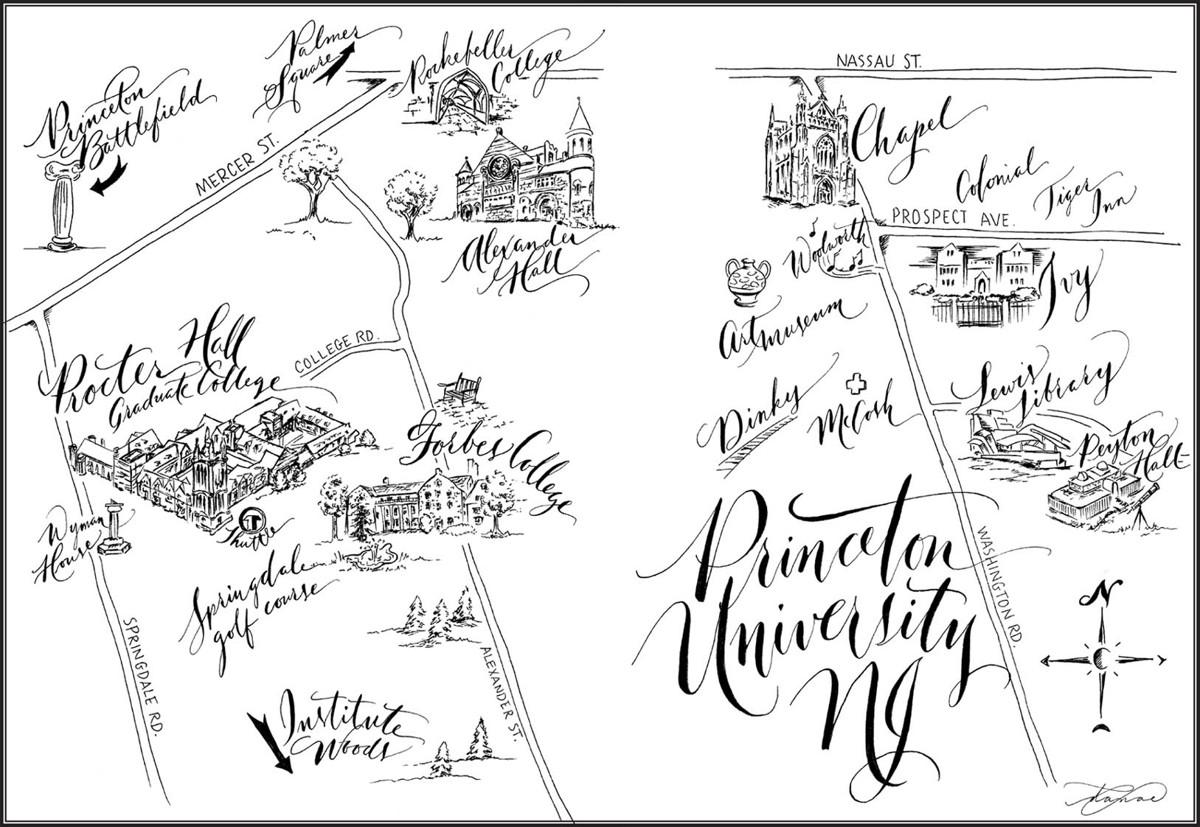

Карта

Пролог

В 1802 ГОДУ В Рильском монастыре в Болгарии монах по имени Рафаил вырезал последнюю из шестисот пятидесяти фигур на деревянном кресте. По официальным документам, он потерял зрение после двенадцати лет работы над творением.

В начале 1990, просматривая опечатанный архив, помеченный как "Угроза Идеологии" бывшим коммунистическим управлением, исследователи нашли коллекцию религиозных артефактов. Среди них находился манускрипт, изъятый из монастырской библиотеки в Риле, датируемый временами Рафаила.

Основываясь на дальнейшем изучении манускрипта было выдвинуто предположение, что монах уже был слеп, когда начал работу над своим шедевром.

В монастыре Ионанна Рильского, пятого дня Августа месяца одна тысяча семьсот восемьдесят девятого года было записано следующее обращение смиренного слуги к Господу:

Мне сказано, что данные слова записаны при свете шестнадцати свечей, и я доверяю глазу незнакомца, который их посчитал, и руке, водящей пером по пергаменту, записывая мои слова, ибо вера – единственный путь для незрячего.

Я был ослеплен за увиденное мною. Но по милости Всевышнего, увиденное мною того стоило!

Легенды воспевают Самодив; мрачные, злачные легенды. Но ни одна из них не раскрывает эту вожделенную красоту в той мере, в коей она предстала предо мной во плоти лунного света одной серебряной ночью за стенами этого монастыря.

Будучи по профессии резчиком по дереву, я обошел путь до Фракии и обратно, переходя от двери до двери и продавая творения своих рук – репродукции церковных реликвий – любому, кто был готов купить их за гроши. Поздний час настиг меня в глубоком лесу, и я решил найти убежище у монахов. Когда мои ноги предвкушали конец долгого рабочего дня, я увидел на своем пути силуэт: смиренная, но очаровывающая девушка, чья белая кожа созрела, словно плоть лилии, сорванной со стебля прямо перед цветением. Тонкое платье, сшитое из лунного света, окутывало ее – невесомое, словно паутина – не скрывая ее тела, когда она шагнула ко мне.

Я не был святым, я вкусил красоту во время своих странствий, настолько редкую в темноте нашего мира, насколько редок мужчина, не испытывающий сожалений среди гибнущих. Но ни разу, никогда, я не встречал существа, способного соперничать с ней. Лучезарной улыбкой она манила меня за деревья, на луговину, где уже ждали две ее сестры. Окружив меня, они завертелись в танце – ошеломляющем, безупречном – в то время как луна освещала их своей драгоценной завистью. Они едва касались земли, но она пульсировала под ними отдаленными звуками барабанов, словно сердце гор было охвачено огнем. Они заключили меня в свое неистовство, в круг их соединенных рук, пока я боролся, не сдавался, противясь крови, заполоняюшей мои вены все больше с каждым шагом, пока грудь не сжало спазмом. Я видел их улыбки, триумф в их глазах, когда мое тело падало к их ногам. Другие медленно растворились в ночи, но она осталась и держала меня, рассыпав свои волосы, словно крупитчатое золото поверх моего тела...

Горе, говорят, выпадет на долю странника, набредшего на Самодив, тому, кто лицезреет их танец под полной луной. Но будь благословен человек с такой горестной судьбой: когда она обнажила для меня свою кожу, когда она расположила грудь мне между рук, и ее изголодавшиеся губы раскрылись над моими, ни горя, ни пыток не осталось во всем мире – даже самой смерти – которых не приняла бы моя душа. Время исчезло, когда ее ноги раздвинулись надо мной, гладкие, мягкие, словно снег, чье прикосновение мужчина не в силах забить, вкусивши его. Я взял ее глазами, руками, ртом. Взял отчаянно, обезумевший от боли, разрывающей кости и мышцы; мучительной боли, которая не прекратилась даже когда она заставила меня войти в нее. Если бы она попросила, я бы умолял. Умер. Убил бы. Стал бы ради ее проклятым. Я бы сделал все, и сделал много раз.

Но она не просила. Ее лицо склонилось над моим, и она поцеловала мне веки, закрыв их, прежде чем внезапная боль выжгла мои глазницы. Я услышал ее смех – свободный, невинный, смех ребенка – и почувствовал еще одно прикосновение ее губ, на этот раз к груди. И все же, прежде чем ее пальцы успели опуститься и заклеймить мое сердце, раздался крик петуха, оглашавшего рассвет...

Затем тишина.

Монахи нашли мое тело там, где она его оставила, и меня отнесли в святое жилище, чьи стены я никогда больше не покину. Способность видеть мир была у меня отнята с тех пор, а вместе с ней исчезла и большая часть мирского бремени и благословений. По божьему желанию мое умение обращаться с деревом было не тронуто, и ныне пальцы мои вырезают с новым рвением: последняя радость и печаль, оставленные мне из всех, которые были до знакомства с... ней.

Я состарюсь в темноте и в темноте покину этот мир, чьи сокровища, словно живые стоят за моими покрытыми рубцами веками. Но до тех пор каждую ночь в этой темноте она танцует для меня – завораживающая, как и ранее – и обрушивает свою красоту на мое сердце, объятое безумной болью, на сердце, которого не смогли коснуться ее пальцы, но которое она похитила, – похитила, несмотря ни на что...

Темнота смягчается. Я слышу стук шагов. Ее кожа касается моей. Затем и вся она; ее быстрые губы на моем рту. Я вижу ее, всю, как не могут видеть глаза смертного. И с этих пор, по крайней мере на время, смерть не имеет значения.

Часть I

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Что скрывается за холмами

Я ОСТАВИЛА всех, кого любила. Навсегда.

Мой мозг отодвинул эту мысль на задний план и попытался сфокусироваться на подсчете долларовых купюр, ожидая, что они растворяться в любую секунду от неимоверной летней влажности в Америке.

– Удачи здесь, солнышко. – Водитель Принстонского трансфера из аэропорта взял деньги и поблагодарил меня, подмигнув. – Она тебе понадобится. – Затем, словно, чтобы доказать свои слова, он удалился по пустым аллеям кампуса.

Глубокий вдох. Игнорируй опускающиеся сумерки. Они знают о твоем приезде, кто-то вскоре появится.

Я села на больший из моих двух чемоданов и принялась ждать. Вечер пропитался жарой и жидким запахом травы настолько насыщенного зеленого цвета, что ее соки, казалось, пробивали путь прямо в мои легкие. Можно было протянуть руку и коснуться гладкой и густой, словно персидский ковер, травы университета, чье имя стало легендой даже в моей крошечной стране на другой стороне планеты. Принстон был единственным учебным заведением, которое оставалось за завесой пелены. Ни ярких фотографий в брошюрах. Ни саморекламы. Тайна, скрытая в собственном кармане вселенной.

Теперь повсюду вокруг меня среди роскошных крон деревьев возвышались чуждые серые здания, словно вырванные из фильмов о средневековых рыцарях: острые углы стен смягчались арками при входах; крышу украшали башни, чьи зигзагообразные крепости подслушивали тайны уединенных дворов; окна, с железными решетками на них, жадно глотали воздух, извергая насыщенный свет цвета только что очищенного апельсина. И в добавок ко всему – дикая тишина. Не из–за пустоты, а словно предвестие чего-то. Предвестие грозящей лихорадки.

– Наверно перелет с Болгарии был долгим. Прости, что заставил ждать!

Раздался голос с немецким акцентом, принадлежащий Клаусу, студенту, который вызвался встретить меня. Мы пожали руки, и он указал на гольф–мобиль, припаркованный неподалеку.

– Я намеревался провести тебе экскурсию, но, наверно, нам стоит сразу же отправиться в общежитие. В любом случае, завтра тебе тут все покажут.

Форбс, одно из шести общежитий в Принстоне, оказалось самым отдаленным, изолированным на южной границе кампуса. Добавленная к университету в 1970 в качестве эксперимента в смешанном проживании, бывшая гостиница выглядела совершенно непохоже на все те неоготические здания, которые встречались на нашем пути: корпус здания из красного кирпича неловко гнездился за несколькими старыми деревьями, а фасад, с его шиферной кровлей и окнами с белыми рамами, создавал скорее впечатление санатория, нежели студенческого общежития. В интернете я видела открытые террасы и огромные веранды, выходящие на пруд, но ни одной из них не было видно с данного ракурса. Гольф–мобиль свернул на асфальтированную дорожку к прикрытой галерее, где развивались в одинаково бойких приветствиях флаги Соединенных Штатов и общежития Форбс.

Мы прошли по нескольким тихим коридорам, и Клаус, открыв дверь в комнату, завез мои чемоданы.

– Сейчас темновато. Но не волнуйся, днем здесь много света. Твоя комната выходит на поле для гольфа.

На стене напротив нас окно доставало едва ли не до пола. Я открыла его и вдохнула темного воздуха – все еще влажного, но уже пробуждающего мои легкие первыми свежими касаниями ночи. Звуки заполонили комнату: едва слышный шелест листвы, эхо ломающихся под невидимыми ногами щепок, короткие звуки пения ночной птицы. И звуком воды, шепчущей черному небу.

Мне потребовалась лишь секунда, чтобы выйти на траву.

– Технически, ты не должна использовать его в качестве двери. – Клаус указал на наклейку на стекле, которая говорила, что это не выход. – И я бы держался подальше от поля для гольфа – оно не является собственностью университета. К тому же, стоит закрывать окно на щеколду. Даже когда ты дома.

Дома. Я осмотрела комнату общежития, которой выпало невыполнимое задание – заменить мне дом: в ней было всего несколько предметов мебели, забытых призраками, которые населяли ее каждый год. Приглушающий звуки ковер. Обрушивающийся потолок. Бледный шлакобетонный камень, отчаянно пытающийся создать видимость кирпича, но обреченный на безликие отклики мотеля. Это была самая маленькая комната, которую я только видела.

– Я лишь хотел сказать, что это странно. – Клаус оперся на стул, пока я толкала багаж в угол. – Это удача для тебя, но все равно странно.

– Что именно, что можно дотянуться до всего, находясь посередине комнаты?

– Нет, – он вежливо улыбнулся, и я поняла, насколько избалованной меня выставила моя шутка. – Что они разрешили тебе жить одной.

– Они?

– Администрация приемной комиссии.

Я повернулась к нему. Что знал этот парень? Он проверял меня? Намекая на вещи, которые должны быть давно забыты, и все же скрывались где-то в старых Принстонских файлах, называя меня последним человеком, которого стоило оставлять в одиночестве в кампусе?

Я изучала его лицо в поисках подсказок.

– А почему должны были не разрешить?

– Потому что у большинства первокурсников есть соседи. – Он снова улыбнулся – безучастная улыбка, которая говорила, что он все знал. – Особенно иностранные студенты. Нас селят с Американцами, чтобы облегчить переезд.

– Лучше я буду привыкать сама.

– Это ты сейчас так говоришь, но это место до тебя еще доберется, поверь. Это не большой европейский город, из которого ты приехала, это глушь Нью–Джерси. Поля, леса и заводы. Ты умрешь со скуки.

– Судя по тому, что я слышала о Принстоне, я буду слишком занята, чтобы заботиться о скуке.

– В том то и проблема. Слишком много времени наедине с книгами может свести с ума.

– Не человека, родом из Балкан. Мы уже безумны.

Он долго думал, что сказать еще, боясь пересечь границу, за которой этнические стереотипы переставали быть веселыми. Хотелось сказать ему, что все в порядке, что я всю жизнь жила среди людей, которые в лицо высказывали, что думают, не заботясь о фильтрации. Но я последовала его примеру и оставила свои мысли при себе, пытаясь представить четыре года этого. Коротких бессодержательных бесед с незнакомцами.

– Кстати об мигрантах, в твоем приветственном письме должен быть список.

Наши взгляды сошлись на конверте, который он дал мне чуть ранее. Несложно было догадаться, что будет в том списке: имена других болгар, учащихся в Принстоне. Или закончивших. Вопрос только в том, насколько далеко во времени решила зайти администрация.

Я перебрала стопку бумаг и нашла список в самом конце.

– Тебе стоит гордиться; не многие страны могут с этим сравниться. Один–два болгарина в год – это что-то.

Я просматривала имена, пока он говорил. Около двадцати, каждое с электронным адресом и номером телефона.

Рядом указаны годы учебы, начиная с 1994 (первый болгарин, закончивший Принстон после распада коммунизма). Это и вправду был впечатляющий список. Но Клаус ошибся кое в чем: не каждый год здесь учились болгары. Недостающим годом был 1996.

– На самом деле есть смысл в том, что вас так много. "ДА"–мужчина сказал, что был очень впечатлен болгарами.

– Какой мужчина?

– "ДА"–мужчина. Декан Фред.

Я все еще не имела понятия о ком он говорил.

– Фред Харгадон, глава приемной комиссии Принстона. Говорят, он является создателем неофициального фирменного знака в тех "ДА" письмах.

Это было письмо о приеме, которое я никогда не забуду. Единственное письмо, в котором вместо "Мы рады сообщить Вам..." было обычное "ДА!"

– Не помню его имени в нем.

– Потому что он ушел в 2003. Тщательно отбирал здесь каждого студента, знал всех по именам. Ходят слухи, что его отставка повергла весь университет в траур.

Это могло быть правдой. Но для меня эта отставка произошла в идеальное время. Если мужчина, который так хорошо помнил имена, остался бы на своей работе еще на четыре года, у моего заявления в Принстон была бы иная судьба.

Когда Клаус наконец ушел, и дверь в холле заперлась за ним, все снова погрузилось в тишину: Форбс был пустынным. На данный момент, я была единственной живой душой во всем доме, вызванная за неделю до предварительной ориентации с несколькими другими иностранными студентами, устроившимися где-то в кампусе.

Я достала набор постельного белья из чемодана и принялась застилать кровать, стараясь не смотреть на содержимое страницы, которая должна была заставить меня гордиться.

– Не бойся позвонить любому из них, они будут более чем счастливы поговорить с тобой, – сказал Клаус об именах в том списке. Но он не знал, что единственного человека, которому я хотела позвонить, не было в списке, кое–кто из выпуска 1996 года, кто был принят, как и все другие, "ДА"–мужчиной в 1992.

Позже тем годом развернулась трагедия на темных холмах этого же кампуса, не оставляя ни рубца, ни следа, каждая деталь была тщательно скрыта в сейфах прошлого. И все же, тайна осталась жить глубоко в тех холмах. Упертая и равнодушная ко времени, она терпеливо ждала, все время зная, что однажды ее вернут к жизни.

ДНИ НАЧАЛИ СЛИВАТЬСЯ один в один с механической, спешной точностью. Распаковать вещи. Обжиться. Открыть телефонный счет. Электронную почту. Банковский счет. Изучить план кафетерия. Запомнить географию кампуса. Запомнить даты праздников. Выучить имена, соотнести их с лицами. Общаться. Находить общий язык. Едва я успевала вычеркнуть один пункт, следом за ним поторапливал другой, словно в движение пришел гигантский механизм, требуя быстрого и четкого попадания каждого зубчика шестеренки на свое место.

Я старалась поспевать за всем этим, за каждой деталью, которая делала это новое место совершенно чуждым. Кивать в знак согласия и махать головой в отрицании – противоположное тому, к чему я привыкла. Ждать зеленого света, чтобы пересечь улицу и напоминать себе при белой вспышке, что важен не цвет, а картинка. И еда, всюду неограниченное количество еды. Легко было наложить чрезмерное количество на тарелку или взять что-то не то и чувствовать потом вину за расход продуктов. Не говоря уже об обманчивой еде, той, которая только выглядела знакомо: фета оказывался тофу, кориандр – петрушкой. Не важно, насколько странным был вкус, не могла же я просто так выплюнуть еду при всех, не так ли?

Но худшим из всего было утро. Какое-то время я просыпалась, уверенная, что слышала голос матери с кухни. Но потом вдруг будильник не принес больше ничего, кроме своего собственного звона, и меня словно озарило, я осознала расстояние от дома, и вместе с этим осознанием пришла паника.

Когда слово "Америка" впервые сорвалось с моих губ прошлым летом, родители предупредили меня, чтобы я даже не помышляла о ней – без объяснений или намека на то, что их голоса скрывали намного больше, нежели просто страх отправлять единственного ребенка из дома. Мы месяцами спорили. Но обучение за границей стало моей мечтой, и они сдались, как только я пригрозила не подавать заявления в колледж, если они заставят меня остаться в Болгарии.

Той осенью я сдавала экзамены, писала эссе, заполняла формы на финансовую помощь – все мои друзья делали это. Будучи счастливчиками, принятыми в самую элитную старшую школу в стране, мы провели годы, изучая английский, учась на английском, заочно окунаясь в английский с первого же мгновения, как ступили в класс. А вместе со всем этим пришла жажда реальности, жажда жизни на притягательном континенте по ту сторону океана, где не только язык, но и все, что мы видели по телевизору и читали в книгах, стало бы нашим – настоящим, осязаемым, естественным, словно дыхание.

И теперь я была здесь. Но ничто не ощущалось естественным, и даже передышка казалась роскошью. В течении недели после моего прибытия в Принстон, я была выжата – из–за нехватки сна, стресса и невероятной скорости событий. Да и когда я уже думала, что хуже стать не может, становилось хуже.

– Теодора Славин, да? Приятно познакомиться, очень приятно. Ты – наша новая звезда фортепиано, которая извергает талант, как пушка – ядра. Не завидую тем, кто стоит на твоем пути.

Пушки были странной темой для добродушного приветствия на музыкальном отделении, да и мужчина, поднявший ее (синий бархатный пиджак, непослушные волосы, обаяние небритого мальчишки, отказывающегося взрослеть даже в пятьдесят) не совсем подходил под мое понимание профессора. И тем не менее он знал о моем умении игры на фортепиано и явно видел мой файл, так что я поддержала его метафору.

– Принстон действительно похож на поле боя?

– Да, и не только Принстон. Но не волнуйся, ты узнаешь правила боя из нашего разговора. Моя работа – убедиться, что с каждым выстрелом ты будешь попадать в цель. Твоя работа, – он подмигнул, словно пытаясь смягчить удар, – противиться желанию делать противоположное моим словам.

Я все еще не могла понять, кем он был, но, к счастью, он протянул руку для рукопожатия.

– Натан Уайли, твой наставник по музыке. Нам называть тебя Теодорой или есть сокращение?

– Просто Теа. Приятно познакомиться. Правда, мне кажется, я записана к профессору Доннелли.

– Правильно. Сильвия – первый человек, к которому ты будешь обращаться по академическим вопросам; она может наставить тебя по учебе лучше кого-либо. Но касательно эстрадных выступлений, мы решили, что тебе понадобится скорее злодей, чем добрая крестная фея. Кстати, а вот и она.

Он помахал женщине, входящей в дверь. Если нимб коротких темных кудрей и красная помада могли вас обмануть на расстоянии, то все остальное в Сильвии Доннелли – ее спокойная походка, любознательный взгляд, неспешно сканирующий толпу, авторитетное излучение в воздухе, пока она ждала, чтобы кто-то из нас заговорил первый – ясно давало понять, что преподавала она дольше Уайли, возможно даже дольше любого другого преподавателя в комнате.

Он представил нас и повернулся к ней.

– Ты вовремя. Я как раз рассказывал Теа, что мы с тобой решили разделить опеку.

– Значит, то, что она не бежит сломя голову к выходу – хороший признак. Могу представить, что еще ты ей сказал. – Настороженность в ее глазах смягчилась, после пристального взгляда на меня. – Скажи мне, милая, как у тебя дела?

Мы начали разговор о перелете из Болгарии и моих первых впечатлениях о жизни в кампусе. Уайли отошел сделать звонок.

– Постарайся не бояться Нейта. У него странное чувство юмора, но достаточно приятное, когда привыкаешь к нему.

– Меня это не волнует.

– Хорошо. Это тот союзник, которого нельзя терять.

– Потому что он мой наставник?

– И поэтому тоже. Но он также декан факультета. А это значит, что он может поспособствовать тебе, поэтому, пока ты…

Остальное я не услышала, вернулся Уайли, и выражение его лица не предвещало ничего хорошего.

– Они отложили концерт Падеревского; Моравек болен. Франциску нужно немедленно закрыть окно, и он попросил то же, что и всегда – показ студентов с отделения. Я сказал, что этому не бывать. Меня тошнить от попурри.

– Конечно, как и всех остальных. Но концерт уже на этой неделе. Нам никак не удастся найти замену.

– Значит, нам нужно найти альтернативное решение к завтрашнему утру. – Он перевел взгляд на меня, словно только вспомнив о моем существовании там. – Хотя, думаю, я только что это сделал. Что, если мы проведем шокирующее открытие сезона? Скажем, просто показав одного из наших новых студентов?

Я понятия не имела, как реагировать. Неужели он имел в виду меня? Я видела упоминание в какой-то рекламке о Принстонском памятном концерте Падеревского – ежегодное мероприятие в честь польского пианиста и политика. Концерт того года, в исполнении известного чешского пианиста Моравека, должен был состояться в пятницу, и я планировала сходить на него. Теперь же Уайли считал, что я должна быть на сцене.

Доннелли понадобилось несколько секунд, чтобы отреагировать.

– Ты ведь несерьезно, да?

– А почему нет? Мы можем позволить себе рискнуть хотя бы раз.

– Это не риск, Нейт. Это безумие. Теа – первокурсница; мы не можем ставить ее на сольные концерты, пока.

– Первокурсница, которая на бумагах выглядит лучше многих наших старшекурсников вместе взятых. Да и ты слышала ее демо; знаешь, что она умеет.

"Демо" – это запись, которую я приложила к заявлению о поступлении; оно никогда не должно было покинуть приемную комиссию. Тренировка, чтобы записать его, заняла у меня месяцы, и теперь они ожидали такого же исполнения менее чем через неделю. Нереально. Сольный концерт в Принстоне. Это невероятная возможность, шанс, о котором я и не мечтала. Но он также мог обернуться огромным фиаско. Кого волнует, как я выгляжу на бумагах? Пока что, все в Америке оказывалось более сложным, чем я представляла. Даже мой английский с безупречным произношением уже безжалостно меня подводил. На протяжении лет я забивала свой мозг правилами грамматики, идиомами, латинскими по происхождению словами; я читала в оригинале Шекспира и получила по AOT [1] балл выше, нежели того требует средний проходной балл в Принстон. Но в общении с носителями языка не было ничего общего со сложностями лингвистики. Я ощущала себя зрителем на чемпионате настольного тенниса, которого заставили глотать мячи для пинг–понга.

Но, Уайли не сдавался.

– Ну же, Сильвия, подумай об этом. Все любят молодые таланты, людям определенно будет любопытно. По факту, чем она моложе, тем лучше. К тому же, мы оставим славянскую тему вечера, что значит меньше возвращенных билетов.

Она едва заметно кивнула. Теперь они оба смотрели на меня.

– Я ведь обещала найти тебе место на выступлениях, не так ли? – И вот она снова шутила. – Мы перешли к делу намного быстрее обычного, но кто не рискует. Так что, мы в деле?

В деле? У меня голова кружилась от страха, и я могла пробормотать лишь благодарности за то, что они рассматривали мою кандидатуру.

– Мы не рассматриваем – пятница твоя, если ты хочешь этого. От тебя требуется лишь да или нет. Но ответить нужно сейчас.

– Я не притрагивалась к фортепиано с отъезда из Болгарии.

– У тебя четыре дня, а занятия еще даже не начались. С твоей техникой будет не тяжело вернуться в форму.

Мы ведь обсуждали не поездку на велосипедах вокруг квартала.

– Профессор Уайли, я никогда не играла целый концерт в подобном месте, как это.

– Конечно нет, никто на это не рассчитывает. Что-то еще?

Я уставилась на него. Чего еще он от меня ожидал?

– Тогда прекрасно, договорились! У тебя будет куча времени на сомнения позже. – Он повернулся к Доннелли, словно я снова перестала существовать. – Отредактированные объявления уйдут в прессу сегодня вечером. Дадим завтра зеленый свет билетным кассам.

– А программа?

– А что с ней?

– Учитывая время, думаю, нам стоит позволить Теа самой выбирать ее.

Он принял решение незамедлительно, как, казалось, и всегда.

– Хорошо, вперед.

Все еще шокированная, я попросила разрешение играть только Шопена.

Уайли не был воодушевлен этим.

– Я понимаю, правда – «Чехов для клавиатуры» и тому подобное. Продемонстрируй нам силу, а не фестиваль плача.

Доннелли пришла мне на выручку.

– Позволь ей сделать это, Нейт. Мне нравится эта идея – музыка одного восточного европейца в исполнении другого, оба добровольно эмигрировали на запад.

Они немного поспорили, взвешивая все за и против вечера, полностью посвященному Шопену, но потом Уайли разрешил мне выступать, как я хотела. Так мы и решили. Хотела я того или нет, пятница была моей, и пути назад не было.

К ПОЛУДНЮ ФЛАЕРА БЫЛИ по всему кампусу, ярко белые на фоне цветного коллажа на досках объявлений. Лишь с близкого расстояния можно было разобрать тонкую границу из черно–оранжевого знака Принстона, окружающую дату – 14 сентября 2007 – и два имени рядом друг с другом, словно волшебная опечатка связала меня с одним из самых одаренных людей, когда-либо касавшихся фортепиано:

ТЕОДОРА СЛАВИН ИГРАЕТ ШОПЕНА

Я обожала его музыку. До него было много композиторов: мягкая многогранность Баха, развязная орнаментика Моцарта, оглушительная гениальность Бетховена, поставившего всю Европу на колени. Но только Шопен мог раскрыть все грани фортепиано и создать необыкновенный звук. Его считают претенциозно тривиальным. Громкая игра – оскорбительна. Он, тщедушный мужчина с бархатным туше[2], посвятил свою жизнь единственному инструменту. И результат оказался феноменальным.

– Все, что я теперь слышу, кажется настолько незначительным, что я предпочел бы вовсе этого не слышать, – написал знаменитый пианист, услышав живую игру Шопена. – Это не выразить словами. Мои чувства меня покинули.

Доннелли, конечно, тут же догадался, почему я хотела играть Шопена и как в его "добровольной миграции на запад" – переезде из родной Польши в двадцать один год ради того, чтобы бросить вызов музыкальным салонам Парижа – я увидела собственную судьбу. Теперь, так называемое окно возможностей открылось для меня. И заморский мир ждал с нетерпением. Мир, готовый подвергнуться чарам, но безжалостный к поражениям.

В Форбсе я стала знаменитостью всего за ночь. Увидев флайера, все внезапно узнали мое имя и то, что я была родом из малоизвестной европейской страны.