История и памятники искусства

Парадоксальны проявления эпохи средневековья, чьи характерные особенности озадачивают, однако проницательный её почитатель всё же в состоянии разрешить все эти странные противоречия. Но как соединить несоединимое? Как согласовать известные исторические факты со свидетельством средневековых произведений искусства?

Авторы хроник описывают нам эту несчастную эпоху исключительно в мрачных красках. Несколько веков сплошных нашествий, войн, голода, эпидемий. А между тем архитектурные сооружения — верные и надёжные свидетели этих грозных времён — лишены каких-либо намёков на подобные бедственные события. Наоборот, создаётся впечатление, что их строили в мощном порыве вдохновения и в стремлении к идеалу глубоко верующие люди, жившие счастливо в процветающем высокоорганизованном обществе.

Должны ли мы усомниться в правдивости исторических сведений, в достоверности приводимых данных и уверовать в справедливость распространённой поговорки — в то, что счастливые народы не имеют истории! Или, не отбрасывая всего огульно, увидеть здесь, при относительном недостатке событий, подтверждение мнения о тьме средневековья!

Как бы то ни было, неоспоримо одно: все готические здания без исключения излучают беспримерное спокойствие, приподнятость духа, благородство. В частности, внимательный осмотр скульптур тут же даёт почувствовать безмятежность, незамутнённую чистоту и умиротворённость этих лиц. Все они спокойные, улыбающиеся, приветливые, добродушные. Целое содружество людей из камня, молчаливых, благопристойных. Все женщины в теле, значит, натурщицы хорошо и разнообразно питались. Дети толстощёкие, полные, пышут здоровьем. Священники, дьяконы, капуцины, монахи, причётники, певчие так и выставляют напоказ свои жизнерадостные физиономии или солидное брюшко. Их создатели — замечательные скульпторы и скромные люди — не обманывают нас, да и сами не могли обмануться. Они берут свои типы из повседневной жизни, находят их среди хлопочущего кругом народа, часть которого они сами. Да, эти фигуры, во множестве схваченные прямо на улочке, в таверне, школе, ризнице или мастерской, слегка утрированы, их черты слишком резко выражены, но это чтобы подчеркнуть живописность, характерность, веселье, крупную фигуру. Пусть это гротеск, но гротеск, наполненный радостью и смыслом. Насмешка над людьми, которые не прочь повеселиться, выпить, попеть, «обожраться до отвала». Шедевры реалистической школы, глубоко человечной, уверенной в своём мастерстве, сознающей свои средства, не знающей, однако, что такое боль, нищета, угнетение или рабство. Это настолько верно, что как бы вы ни искали, сколько бы готических скульптур не осмотрели, вы бы никогда не нашли изображения действительно страдающего Христа. Вы вместе с нами убедитесь, что latomi[29]* старались придать трагический вид распятым фигурам, но всегда безуспешно. В лучшем случае Христос немного худой и с прикрытыми глазами — кажется, что он отдыхает. Сцены Страшного суда в наших соборах изобилуют кривляющимися, уродливыми, чудовищными демонами, скорее смешными, чем жуткими. Осуждённые же на муки, проклятые, словно ничего уже не чувствуют, жарятся себе на слабом огне в кастрюлях, не испытывая ни напрасного уже раскаяния, ни настоящей боли.

Эти вольные, сильные, пышущие здоровьем люди неопровержимо доказывают, что средневековым художникам незнакомо угнетающее зрелище человеческих страданий. Если бы народ был несчастен, если бы люди в ту пору мыкали горе, памятники искусства сохранили бы память об этом. Кроме того, мы знаем, что искусство как высшее проявление цивилизованного общества свободно развивается лишь в условиях прочного и надёжного мира. Так же, как и наука, искусство не может выразить свой гений там, где царит смута. Это свойство всех возвышенных проявлений человеческой мысли, для них гибельны революции, войны, разного рода потрясения. Чтобы усовершенствоваться, расцвести, принести плоды, они нуждаются в безопасном окружении, порядке и согласии. Столь веские доводы принуждают нас с осмотрительностью отнестись к свидетельствам средневековой истории. Поэтому заявление о «беспрерывной череде бедствий, несчастий, разрушений на протяжении ста сорока шести лет» кажется нам явной натяжкой. Ибо тут возникает необъяснимый парадокс, ведь как раз во время злополучной Столетней войны, длившейся с 1337 по 1453 г., и были воздвигнуты самые великолепные здания в стиле пламенеющей готики. Это кульминация, вершина в смысле формы и смелости решения, чудесная пора, когда дух, этот божественный огнь, налагает свою печать на последние творения готической мысли. Это время окончания работ по возведению больших базилик, но также и время строительства других религиозных сооружений, как коллегиальных, так и монастырских: аббатств в Солеме, Клюни, Сен-Рикье, картезианского монастыря в Дижоне, церквей Сен-Вульфран в Абвиле, Сент-Этьен в Бове и т.д. Тогда же возникают замечательные светские строения — от больницы в Бове до дворца правосудия в Руане и ратуши в Компьене, от особняков, построенных в разных местах Жаком Кёром, до дозорных башен вольных городов Бетюна, Дуэ, Дюнкерка. Улочки в наших больших городах с трудом пробивают себе дорогу под нависающими щипцами крыш, башенками и балконами, среди домов, украшенных деревянной резьбой, каменных жилищ с живописными фасадами. И везде под эгидой цехов развиваются ремёсла, везде соревнуются в своём искусстве подмастерья, повсеместное соперничество умножает шедевры. Университет славится своими блестящими питомцами, и эта слава облетает весь Старый свет. Всё больше становится известных философов-схоластов и знаменитых учёных, которые распространяют блага науки и философии; спагирики получают в тиши лабораторий вещества, которые впоследствии позволят заложить основы современной химии; великие Адепты дают новый импульс герметическим истинам... С каким жаром ведётся работа во всех областях человеческой деятельности! И какое богатство духа, какая отдача, какая сильная вера, какая убеждённость в будущем чувствуется в стремлении строить, создавать, искать и находить — и это якобы в разгар вражеского нашествия, в несчастной стране Франции, покорённой неприятелем и изведавшей все ужасы непрекращающейся войны!

Непонятно всё это, по правде сказать...

Поясним, однако, почему мы предпочитаем видеть средневековье таким, как оно рисуется в готических строениях, а не как его описывают историки.

Уж больно легко сфабриковать тексты и документы, старые грамоты, якобы потемневшие от времени древние на вид печати и даже один-другой часослов с примечаниями на полях, прекрасным висячим замком, фигурными украшениями и орнаментом. На Монмартре любой желающий по сходной цене может приобрести неизвестного Рембрандта или подлинного Тенирса. Ловкий ремесленник из торгового квартала с поразительным блеском и мастерством штампует небольшие египетские божества из литого золота и бронзы, чудеса имитации, которые антиквары оспаривают друг у друга. Кто не помнит знаменитую тиару Сайтоферна... Фальсификация, подделка стары как мир, и История, не терпящая хронологических пустот, зачастую вынуждена к ним обращаться. Один очень учёный иезуит XVII в. отец Жан Ардуен не побоялся разоблачить как подложные большое число греческих и римских монет и медалей, отчеканенных в эпоху Ренессанса и закопанных в землю с целью «заполнить» немалые исторические лакуны. Анатоль де Монтеглон[30] свидетельствует, что в снабжённом рисунками томе ин-фолио, озаглавленном Французские роды, иллюстрированные древними и современными медалями, который Жак де Би опубликовал в 1639 г., «выдуманных медалей больше, чем настоящих». Вот уж поистине, предоставляя Истории недостающие источники, Жак де Би избрал более быстрый и экономичный способ, нежели тот, что разоблачил отец Ардуен. Виктор Гюго, упоминая четыре «Истории Франции», пользовавшиеся наибольшей известностью к 1830г., — Истории Дюпле, Мезре, Вели и отца Даниеля, — говорит об этой последней, что в ней её автор, иезуит, прославившийся описаниями сражений, в течение двадцати лет демонстрировал свою эрудицию, хотя это не помешало графу де Буленвилье обнаружить чуть ли не две тысячи ошибок[31]. Известно, что в 40 г. Калигула распорядился воздвигнуть в Булонь-сюр-Мер Одрскую башню, «чтобы ввести в заблуждение будущие поколения своей мнимой высадкой в Британии»[32]. Превращённая одним из его преемников в маяк (turris ardens), Одрская башня рухнула в 1645 г.

Кто из историков смог бы привести причину — чисто внешнюю или пусть более глубокую, — на которую ссылались английские монархи, чтобы подкрепить свой статус и титул королей Франции, сохранявшиеся ими до XVIII в.? А ведь английские монеты того времени носят отпечаток этих притязаний[33].

На школьной скамье нас учили, что первого французского короля звали Фарамондом, а годом его восшествия на престол считался 420 г. Сегодня генеалогия королей начинается с Клодиона Волосатого — было признано, что его отец Фарамонд никогда не правил. Но так ли достоверны документы о жизни и деяниях Клодиона в далёком V в.? Не будут ли и эти факты в один прекрасный день подвергнуты сомнению, а затем и вовсе отнесены в область легенд и преданий?

Для Гюисманса история — «наиболее помпезная из всех выдумок и наиболее ребяческая из всех неправд». «Для талантливого человека, — говорит он, — события лишь дают толчок для мысли и стиля, потому что все они представляются либо в более выгодном, либо в более мрачном свете в зависимости от надобности или от склада ума обращающегося к ним писателя. С документами и того хуже, нет среди них ни одного неопровержимого, все они допускают различные толкования. Даже если они не подделка, позднее обнаруживаются другие столь же достоверные, которые их опровергают, а потом и эти последние лишаются доверия, когда вводятся в оборот новые столь же надёжные архивы»[34].

Могилы исторических деятелей — также весьма сомнительный источник информации. Мы неоднократно с этим сталкивались[35]. Так, в 1922 г. жители Бергамо узнали неприятную новость. Могло ли им прийти в голову, что их местная знаменитость, задиристый кондотьер Бартоломео Колеони, описаниями чьих воинственных причуд заполнены итальянские анналы XV в., не более чем миф? Но так как король при посещении Бергамо выразил сомнение по этому поводу, муниципальные власти распорядились передвинуть мавзолей, украшенный знаменитой конной статуей, вскрыли могилу, и все присутствовавшие с изумлением убедились, что она пуста. Во Франции по крайней мере так беззастенчиво не поступают; в наших гробницах кости есть, подлинные или нет — другой вопрос. Амеде де Понтье[36] рассказывает, что во время сноса дома номер тринадцать по улице Арсоль обнаружили саркофаг Франсуа Мирона, парижского эдила 1604 г. (здание было возведено на фундаменте церкви Сен-Марин, в которой Мирон был похоронен). «Свинцовый гроб, — пишет Амеде де Понтье, — имел форму вытянутого эллипса... Эпитафия стёрлась. Когда приподняли крышку гроба, обнаружили лишь скелет в саже и пыли... И странное дело, ни знаков отличия, ни шпаги, ни перстня... и никаких следов герба... Тем не менее, художественный совет устами своих экспертов заявил, что это действительно великий парижский эдил, и его прославленные останки были перенесены в склеп собора Нотр-ДамI». Свидетельство подобной же ценности привёл в своём труде Атлас Парижа Фернан Бурнон. «Лишь к слову упомянем о доме номер 9-11 по набережной Флер, — пишет он, — надпись на котором, явно не соответствующая истине и даже лишённая всякого вероятия, гласит, что в этом доме, реконструированном в 1849 г., в 1118 г. жили Элоиза и Абеляр. Подобные утверждения, выбитые на мраморе — вызов здравому смыслу». Поспешим признать, что отец Лорике искажает историю не столь бесстыдно.

Позволим себе некоторое отступление, чтобы пояснить свою мысль. Глубоко укоренившееся ложное мнение приписывает учёному Паскалю изобретение ручной тележки. И хотя сегодня доказано, что Паскаль тут не при чём, подавляющее большинство людей полагает, что так оно и было. Спросите любого школьника, и он вам ответит, что пресловутое транспортное средство разработал знаменитый физик. Для шумных шалопаев, живущих в узком школьном мирке, которые зачастую ни о чём, кроме развлечений, не думают, имя Паскаля связано прежде всего с этим его мнимым изобретением. Многие школьники начальных классов, которые ведать не ведают, чем прославились Декарт, Микеланджело, Дени Папен или Торичелли, ни секунды не колеблясь, ответят, чем знаменит Паскаль. Любопытно всё же, почему наши дети, ежедневно сталкиваясь со множеством замечательных открытий, отдают предпочтение Паскалю с его тележкой, а не гениям, которым мы обязаны использованием пара, гальванического элемента, получением сахара из свеклы или изобретением стеариновой свечи. Потому ли, что тележка ближе их касается, больше их интересует, больше им знакома? Может быть. Как бы то ни было, опровергнуть распространённую ошибку, которую тиражируют популярные книги по истории, труда не составляет, достаточно перелистать несколько манускриптов XIII-XIV вв., где на миниатюрах нередко можно увидеть средневековых земледельцев с тележками[37]. Впрочем, столь скрупулёзные изыскания ни к чему, бросьте взгляд на архитектурные памятники. Так, среди декоративных элементов на наличнике северного портика собора в Бове старик-крестьянин (XV в.) толкает тележку, похожую на современную [IV]. Такая же тележка изображена в сельских сценах на двух резных выступах под откидными сиденьями кресел из аббатства Сен-Люсьен близ Бове (1492-1500)[38]. Однако если истина вынуждаёт нас отказать Паскалю в заслуге изобретения, сделанного за несколько веков до его рождения, это ни в коей мере не умаляет величия и мощи его гения. Бессмертный автор Мыслей, автор теории вероятности, изобретатель гидравлического пресса, вычислительной машины и многого другого вызывает наше восхищение более высокими деяниями и более крупными открытиями, нежели изобретение тележки. Мы привели этот пример, дабы подчеркнуть — для нас только это сейчас имеет значение, — что при поиске истины предпочтительнее опираться на архитектурные памятники, нежели на исторические рассказы, иногда неполные, часто пристрастные и почти всегда нуждающиеся в проверке.

К схожему выводу приходит и г-н Анри Жайже, когда, поражённый, казалось бы, беспричинным почитанием, с каким Адриан относился к статуе Нерона, он отметает несправедливые обвинения, предъявлявшиеся Нерону и Тиберию. Как и мы, он отказывается верить сфальсифицированным историческим сведениям об этих якобы чудовищах в человеческом обличье и без колебаний пишет: «Я больше доверяю памятникам искусства и обычной логике, чем всяким сомнительным россказням».

Мы уже отмечали, что для подделки письменного источника, для внесения изменений в историческую хронику, достаточно известной сноровки, меж тем как выстроить новый собор невозможно. Поэтому будем опираться на свидетельства более надёжные, более достоверные — на архитектурные сооружения. Тут наши герои предстанут перед нами как бы вживе, запечатлёнными в камне или дереве, со своими действительными лицами и жестами, в своих одеяниях, будь то сцены религиозные или светские. Мы войдём с этими людьми в общение и быстро полюбим их — и точащего косу жнеца на парижском портале XIII в., и толкущего в деревянной ступке какое-то снадобье аптекаря на амьенском кресле XV в. Его сосед, пьяница с багровым носом — вообще наш знакомец. Помнится, во время странствий мы не раз встречали этого весёлого пропойцу. Не он ли в самый разгар мистерии, когда Иисус совершал чудо на свадьбе в Кане Галилейской, восклицал:

Кабы я бы да кабы,

Я бы море в Галилее

Превратил в вино скорее,

Что никто из смертных бы

Вообще не пил воды.

О, коль всё вином бы стало.

Мы узнаём его и в нищем со Двора чудес, казалось бы, счастливейшем из смертных, не будь он весь в лохмотьях и вшах. Это его в сцене Страстей Господних помещают у ног Христа, где он произносит свой жалобный монолог:

Сижу я в рубище и жду,

Когда бы добрая душа

Мне бросила медяк — но ни гроша

Я не дождуся от людей.

Где оборванцу взять друзей?[39]*

Вопреки всякого рода письменным источникам мы должны волей-неволей принять, что в начале средних веков общество поднялось на высшую ступень цивилизации и достигло расцвета. Посетивший Париж в 1176г. Иоанн Солсберийский отзывается на этот счёт в своём Поликратике с искренним восхищением:

«Когда я видел, — пишет он, — обилие припасов, весёлость народа, почтенность духовенства, величие и славу всей Церкви, людей самых различных сословий, допущенных к изучению философии, мне чудилось, что передо мной та самая лествица Иакова, вершина которой достигает небес, лествица, по которой спускались и поднимались ангелы. Мне пришлось признать, что в этом месте обитает Бог, а раньше я этого не знал. На память мне пришли слова поэта: Счастлив тот, кому ссылкой определили его место!»[40]

I I

СРЕДНИЕ ВЕКА И РЕНЕССАНС

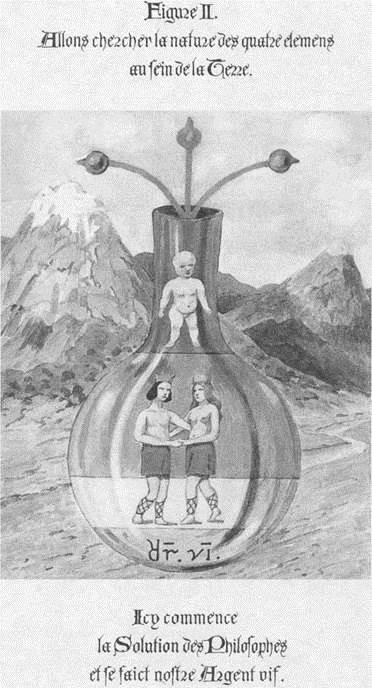

Фигура II.

Ищите природу четырёх стихий в недрах Земли

под фигурой:

Так начинается

Растворение Философов

и так делается наше живое Серебро

III. драгоценнейший дар Божий. Манускрипт XV в. Второй рисунок

При растворении (solution) или простом сжижении (liquéfaction) элементы соединяются в своей изначальной природе.

СРЕДНИЕ ВЕКА И РЕНЕССАНС

Никто сегодня не оспаривает высокую ценность средневековых произведений искусства. Но как тогда объяснить то странное презрение, жертвой которого они были до XIX в.? Кто скажет, почему начиная с эпохи Ренессанса самые вроде бы лучшие художники, учёные, мыслители считали своим долгом выказывать полнейшее равнодушие к смелым творениям неоценённой эпохи, в высшей степени своеобразной и великолепно выражавшей французский гений? В чём подоплёка такой крутой перемены общественного мнения и последующего столь долгого отвержения и отрицания готического искусства? Виной ли тому невежество, изменчивость моды, извращённость вкуса? Бог весть. Французский писатель Шарль де Ремюза[41] полагает, что изначальная причина столь незаслуженного пренебрежения заключается в удивительном факте — отсутствии литературы. «Эпоха Ренессанса, — заявляет он, — отнеслась к средневековью с презрением, так как французская литература в собственном смысле слова, литература более поздняя стёрла следы предшествующих веков. А между тем средневековая Франция являла собой яркое зрелище. Её возвышенный и суровый дух находил удовлетворение в размышлениях на серьёзные темы, в глубоких исследованиях; строгим языком без прикрас он излагал вдохновенные истины и тончайшие гипотезы. Разумеется, эти писания не столько служили человеку, сколько развивали его ум. И хотя средневековую литературу прославили своими творениями многие замечательные люди, для теперешних поколений её как бы не существует. А всё потому, что, хотя у неё был свой дух, свои идеи, она не выработала своего собственного языка. Скотт Эриугена местами напоминает Платона, как никто другой он олицетворяет собой свободу философствования, он смело воспаряет в эмпиреи, где блистают молнии истины. В своём IX в. он мыслил, не оглядываясь на авторитеты. Святой Ансельм — самобытнейший метафизик, чей учёный идеализм зачастую вливает свежую кровь в народные верования. Ансельм задумал и осуществил дерзкую попытку подступить непосредственно к самому понятию божества. Его богословие — богословие чистого разума. Святой Бернард то блистателен и искусен, то серьёзен и торжественен. Мистик, как и Фенелон, он напоминает деятельного безыскусного Боссюэ, его слово во многом решающее, и сам он руководит королями вместо того, чтобы льстить и служить им. Его злополучный соперник, его благородная жертва, Абеляр привнёс в диалектическую науку неведомую дотоле строгость и относительную ясность, свидетельствовавшие об энергичном и гибком уме, призванном всё постичь, всё объяснить. Его великое предназначение — в распространении идей. Элоиза приспособила свою сухую и педантично точную речь для передачи изысканных чувств высококультурного человека, страданий гордой и нежной души, проявлений безнадёжной страсти. Иоанн Солсберийский — проницательный критик, его взор был постоянно направлен на работу человеческого духа, чьи достижения, чьи движения и изгибы он описывал удивительно правдиво и с невиданным беспристрастием. Он словно предвосхитил искусство сугубо нашего времени, эту способность оценивать интеллектуальную жизнь общества... Святой Фома, заключив в себе разом всю современную ему философию, в немалой степени опередил философию наших дней. Он соединил всю науку о человеке единым силлогизмом, как бы намотав на нить непрерывного философствования, связав тем самым обширный ум логикой. И наконец, Жерсон, богослов, в котором чувство боролось с интеллектом, — Жерсон разбирался в философии, но пренебрегал ею, он умел подчинять себе разум, не унижая его, захватить сердца, не насилуя рассудка; он подражал Христу, возлюбив которого приобретаешь веру. Все те, кого я назвал — а я не назвал многих равных им по своим достоинствам, — люди великие, а их творения замечательны. Чего же им не хватало, чтобы возбудить восхищение, чтобы не утерять влияния на последующую литературу? Уж во всяком случае не учёности, не идей, не дарования. Боюсь, не хватало им одного-единственного — стиля.

«Французская литература происходит не от них. Она не ссылается на их авторитет, не украшает себя их именами, наоборот, она ставит себе в заслугу, что вычеркнула их из людской памяти».

Отсюда можно заключить, что, если средневековье получило в удел дух, эпоха Ренессанса задалась лукавой целью пленить нас буквой...

Рассуждение Шарля Ремюза в какой-то степени верно для начальной поры средневековья, когда интеллектуальная жизнь была подчинена византийскому влиянию и впитала римские доктрины. Относительно следующего столетия это рассуждение во многом теряет свою убедительность. Невозможно, к примеру, отказать в известном обаянии — результате большого совершенства формы — произведениям цикла о рыцарях Круглого стола. Тибо, граф Шампанский, в своих Песнях короля Наварры, Гийом де Лоррис и Жеан (Jehan, Иоанн) Клопинель, авторы Романа о Розе, все наши труверы и трубадуры XIII и XIV вв., не обладая такой же склонностью к возвышенным рассуждениям, как учёные философы, их предшественники, умеют приятно изъясняться и часто ведут речь с изяществом и изощрённостью, свойственными литературе наших дней.

Мы, таким образом, не можем взять в толк, с какой стати Ренессансу вздумалось упрекать средние века в мнимой литературной ущербности, а тем паче клеймить его и представлять неким зачатком цивилизации, едва вышедшей из состояния варварства с присущим ему хаосом.

Что касается нас, то мы полагаем, что средневековая мысль проявляет себя прежде всего как мысль научная. Искусство и литература для неё — лишь смиренные слуги традиционной науки. Их первостепенная миссия — выражать на символическом языке те истины, которые средневековье унаследовало от античности и верным хранителем которых оно себя зарекомендовало. Занимаясь сугубо аллегорическим толкованием образов, подчиняясь тем же самым правилам, что и притча, скрывающая от непосвящённого смысл христианской мистерии, искусство и литература испытывают явную стеснённость и демонстрируют определённое отсутствие гибкости, но строгость и простота манеры, несмотря ни на что, придают этим произведениям неоспоримое своеобразие. Конечно, образ Христа, каким он представлен на романских портиках, где Иисус в центре мистической миндалины (amande mystique)[42]* окружён четырьмя евангелическими животными, не покажется особо привлекательным. Для нас довольно и того, что его божественность подчёркивается присущими ему символами и выявляет себя как провозвестница тайного учения. Мы восхищаемся готическими шедеврами за их благородство и экспрессивность. Не слишком изящные по форме, они, тем не менее, выражают высшую степень посвятительного могущества, свойственного глубокой и возвышенной философии. Это серьёзные и строгие творения, а не легковесные картинки, пусть милые и приятные, которые во множестве любили производить художники начиная с эпохи Ренессанса. И если произведения этой последней эпохи склонны лишь нежить взор и потакать чувствам, живописные работы и писания средневековых авторов опираются на мысль, устремлённую горе, мысль истинную и вполне реальную, на краеугольный камень непреложного знания, несокрушимое основание религии. Если задаться целью охарактеризовать эти два направления: одно — глубинное, другое — поверхностное, то окажется, что готическое искусство во всей его полноте отразилось в сложности и величественности своих зданий, а эпоха Ренессанса — в приятности внутреннего убранства жилищ.

Колосс средневековья вовсе не рухнул разом на склоне пятнадцатого столетия. Местами его дух долго сопротивлялся новым веяниям. Агония продолжалась до середины следующего века, и в нескольких зданиях того времени мы ещё обнаруживаем философский импульс, ту глубинную мудрость, которая за три века породила множество нетленных творений. Не обращая внимания на их более позднее сооружение, мы остановимся на этих пусть менее ценных, но несущих в себе тот же высокий смысл произведениях искусства в надежде распознать тайную идею, символически представленную их создателями.

Эти здания — последние пристанища древней эзотерики, прибежища традиционной науки, столь редкие сегодня, и мы, невзирая на их предназначение, на их утилитарную сторону, относим их к области герметической символики и причисляем к художественным воплощениям высоких философских истин.

Угодно ли пример? Вот замечательный тимпан[43], украшавший в далёком XII в. ворота старого реймсского дома [V]. Сюжет его ясен и без пояснительной надписи. Под высокой аркадой, куда вписываются два других полукружья, учитель в назидание ученику показывает пальцем на комментируемый им отрывок на страницах раскрытой книги. Внизу молодой силач душит какое-то чудовище, судя по всему, дракона — видны лишь голова и шея зверя. Рядом — обнимающиеся юноша и девушка. Таким образом, Ведение предстаёт здесь повелителем Силы и Любви, демонстрируя превосходство разума над материальными проявлениями силы и чувства.

Могло ли быть, чтобы хозяин жилища, на стене которого выражена подобная мысль, не был каким-нибудь неизвестным философом? Как можем мы отказать себе в признании того, что этот барельеф — символическое воплощение замысла просвещённого ума, высокообразованного человека, склонного к учёным занятиям и служащего примером для других? Нет никакой причины исключать это здание из числа эмблематических творений, которые мы предполагаем исследовать, присвоив им название Философских обителей.

I I I

СРЕДНЕВЕКОВАЯ АЛХИМИЯ

Ни одна из средневековых наук не могла, разумеется, ни соперничать славой, ни почитаться наравне с алхимией. У арабов под этим именем скрывалось сакральное, или жреческое, Искусство, которое они унаследовали от египтян и которое впоследствии с таким энтузиазмом воспринял средневековый Запад.

Относительно этимологии слова алхимия высказывались самые различные точки зрения. Пьер-Жан Фабр в своём Кратком изложении химических Секретов заявляет, что оно восходит к имени сына Ноя Хама, её создателя, и пишет алхамия. Анонимный автор одного любопытного манускрипта[44] считает, что «слово алхимия происходит от als (греч. соль) и химии, иначе плавления; название очень удачное, так как здесь использовано название столь замечательного вещества, как соль». Соль по-гречески действительно άλς, но χειμεία, взятое вместо χυμεία, алхимия имеет лишь одно значение: сок или жидкость. Некоторые производят слово «алхимия» от первого названия египетской земли, родины сакрального искусства — Кими (Kymie) или Кеми (Chemi). Наполеон Ланде не обнаруживает никакой разницы между словами химия и алхимия; он лишь добавляет, что приставку ал не нужно путать с арабским артиклем, она обозначает не что иное, как чудесное свойство. Те же, кто придерживаются противоположной точки зрения и считают, что здесь именно артикль ал и существительное «химия», отождествляют алхимию с истинной химией (chimie par excellence), или гиперхимией (hyperchimie) современных оккультистов. Мы же, со своей стороны, отметим, что фонетическая кабала предполагает тесную связь между греческими словами Χειμεία, Χυμεία и Χεύμα (текущее, льющееся, струящееся), обозначающими, в частности, расплавленный металл, само плавление, а также любое изделие из расплавленного металла. Мы видим тут краткое определение алхимии как металлургического метода[45]. Кроме того, мы знаем, что и название, и сама сущность алхимии основаны на преобразовании формы с помощью света, огня или духа. Таков, во всяком случае, истинный её смысл, на который указывает язык птиц.

Рождённое на Востоке, родине всего таинственного и сверхъестественного, алхимическое знание проникло на Запад тремя основными путями: через Византию, Средиземное море и Испанию. Решающим фактором послужили арабские завоевания. Любознательный трудолюбивый арабский народ, жадно тянувшийся к философии и культуре, народ-цивилизатор в высшем смысле этого слова, служил посредником, связующим Древний Восток со средневековым Западом. В истории развития человечества он играл примерно такую же роль, какую во взаимоотношениях Египта и Ассирии играли финикийские купцы. Арабы, учителя греков и персов, передали Европе знания Египта и Вавилона, присовокупив свои собственные достижения. Эти знания распространились по европейскому континенту (византийский путь) к VIII в. н.э. Кроме того, арабское влияние сказалось и по окончании походов в Палестину (путь через Средиземное море), ведь большую часть древних знаний принесли в Европу крестоносцы XII в. И наконец, на заре XIII в. новые элементы восточной цивилизации, науки и искусства, привнесённые в VIII в. из Северной Африки, проникают к нам через Испанию, увеличивая объём знаний, полученных нами из греко-византийского источника.

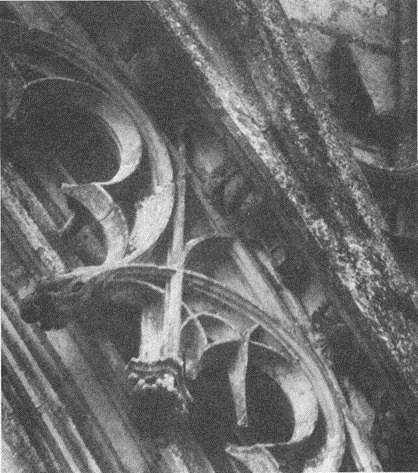

IV. Бове. Собор св. Петра. Архивольт северного портика

Человек, толкающий тележку

Первые шаги алхимии были робкими и неуверенными, но постепенно она осознаёт свою значимость и укрепляет свои позиции. Алхимия — этот экзотический цветок — стремится укорениться на нашей почве, и акклиматизация проходит успешно; алхимия набирает силу и вскоре расцветает пышным цветом. Её бурное распространение граничит с чудом. Ещё в XII в. ею едва занимаются — и то лишь в сумраке монастырских келий, — а в XIV в. она уже всюду, её влияние простирается на все классы общества, везде падаёт её яркий отблеск. Во всех странах среди различных сословий множатся ярые приверженцы этой таинственной науки. К алхимии приобщается дворянство, крупная буржуазия. Ей посвящают себя учёные, священники, князья, прелаты. Даже простые ремесленники, золотых и серебряных дел мастера, художники по стеклу, эмальеры, аптекари испытывают непреодолимое желание поработать с ретортой. Это не афишируют — королевские власти преследуют алхимиков, а папы мечут против них громы и молнии[46], — алхимией занимаются при закрытых дверях. Люди настойчиво ищут общения с философами — действительными или мнимыми. Те же предпринимают длительные путешествия с целью увеличивать багаж знаний или переписываются с помощью шифра с коллегами из других стран. Манускрипты великих Адептов — Зосимы Панополитанского, Останеса, Синезия, копии трудов Гебера, Разеса, Артефия вырывают друг у друга из рук. Книги Мориена, Марии Пророчицы, фрагменты книг Гермеса продаются на вес золота. Людьми умственного труда овладевает настоящая лихорадка, и по мере распространения братств, лож, центров инициации множится и число суфлёров. Немногие семейства избегают гибельной притягательности золотого миража, редкие из них не насчитывают в своих рядах практикующего алхимика, охотника за химерами. Воображение не знает удержу. Auri sacra fames[47]* разоряет аристократа, приводит в отчаяние простолюдина, морит голодом любого, кто становится её жертвой и приносит пользу лишь шарлатанам. «Аббаты, епископы, врачи, отшельники, — пишет Лангле-Дюфренуа[48], — занялись ею (алхимией), она стала подлинным безумием своего времени. Конечно, у каждого века своя собственная болезнь, беда, однако, в том, что эта болезнь длилась дольше других, длится она и по сей день».

Какой страстью, каким духом, какими надеждами заражает эта проклятая наука дремлющие под звёздным небом готические города! С приходом ночи подспудное тайное брожение наполняет глубокие подвалы странными вибрациями, время от времени из подвальных окон вырываются мерцающие испарения, серным дымом поднимающиеся к островерхим крышам.

Слава Мастеров, пришедших следом за знаменитейшим Артефием (ок. 1130 г.), освящает реальность герметических истин и подогревает пыл потенциальных Адептов. В XIII в. это прозванный учениками Doctor admirabilis[49]* известный английский монах Роджер Бэкон (1214-1292), чьё имя прогремело по всему миру. Затем настал черёд Франции, давшей Алана Лильского, доктора Парижского университета и цистерцианского монаха (ум. в 1298 г.), Кристофа Парижского (ок. 1260 г.) и мэтра Арнольда из Виллановы (1245-1310). В Италии в это время блистают Фома Аквинский, Doctor angelicus[50]* (1225 г.) и монах Феррари (1280 г.).

Целая плеяда Мастеров появляется в XIV в.: Раймонд Луллий — Doctor illuminatus[51]* — испанский монах-францисканец (1235-1315); английский философ Джон Дастин; вестминстерский аббат Джон Кремер; Ричард, по прозвищу Роберт Англичанин, автор Correctum alchymiœ[52]* (ок. 1330г.); итальянец Пьер Бон из Ломбардии; папа-француз Иоанн XXII (1244-1317); Гильом Парижский, вдохновитель создания герметических барельефов на портике собора Нотр-Дам де Пари; Жеан де Мен (Jehan de Mehun), no прозвищу Клопинель, один из авторов Романа о Розе (1280-1364); Грассеус, он же Хортуланус, комментатор Изумрудный скрижали (1358 г.); и наконец, самый известный, самый популярный Философ нашей страны, алхимик Николай Фламель (1330-1417).

XV век знаменует собой блистательный период для нашей науки, превосходя в этом отношении все предыдущие как в значительности, так и в числе прославивших её мастеров. Среди них в первую очередь следует упомянуть бенедиктинского монаха из аббатства св. Петра в Эрфурте (Манцское курфюршество) Василия Валентина, вероятно, самого выдающегося представителя герметической науки, его соотечественника аббата Тритемия, Исаака Голландца (1408 г.), двух англичан Томаса Нортона и Джозефа Рипли, ЛэмбспринкаII, Георга Аураха из Страсбурга (1415 г.), калабрийского монаха Лачини (1459 г.), графа Бернара Тревизанского (1406-1490), потратившего пятьдесят шесть лет своей жизни на Великое Делание, — имя Бернара останется в истории алхимии как символ упорства, постоянства, непоколебимой твёрдости.

Однако начиная с того времени герметика впадаёт в немилость. От неё отворачиваются даже её былые приверженцы, раздражённые своими неудачами. На алхимию обрушиваются со всех сторон, её престиж падает, общий энтузиазм угасает, отношение к ней резко меняется. Разглашение всей совокупности алхимических знаний, обучение им позволяет отступникам заявлять о ничтожестве алхимии — герметическая философия разбивается в пух и прах, при этом одновременно закладываются основы современной химии. Сетон, Венцеслав Лавиний из Моравии, Захарий и Парацельс, — по существу, единственные в XVI в. наследники египетской эзотерики, которую эпоха Ренессанса исказила и от которой затем отреклась. Здесь самое место воздать должное пылкому защитнику древнего учения, каким был Парацельс. Ярый апологет герметики заслуживает нашей вечной признательности за его пусть позднее, но смелое заступничество.