Глава i. «возрождение»: самоопределение или самообман? 4 страница

* «Обновление Римской империи» (лат.). " «Обновления Золотого Рима» (лат). "' «Судебным протоколам» (фр). " «Падении Трои» (лат).

следующих столетий — случается лишь дважды5. Ныне мы можем читать латинских классиков в оригинале главным образом благодаря энтузиазму и мастерству каролингских переписчиков.

Без сомнения, заказчики и советчики этих переписчиков хорошо усвоили урок Их нередко превосходные стихи в классических размерах составляют четыре толстых тома «Monumenta Germaniae Historica*', и их ухо сделалось необыкновенно чувствительным к тонкостям латинской прозы. Благодаря Карлу Великому, как пишет величайший представитель каролингской учености Луп из Ферьера (человек сличавший и правивший классические тексты с разборчивостью, достойной современного нам филолога), и благодаря Эйнгарду, биографу великого императора, науки подняли голову; после же (подразумевается правление Людовика Благочестивого, поразившее Лупа как полная противоположность столь яркому началу) они снова были унижены, так что писатели «начинают заблуждаться, забывая о достоинствах Цицерона и других классиков, с которыми лучшие христианские авторы пытались соперничать»6. В творениях Эйнгарда, поистине эпохальных, поскольку он стремился возродить жанр биографии как один из жанров изящных искусств, принимая за образец «Жизнеописания императоров» Светония, вместо того чтобы довольствоваться простодушным накоплением вымышленных фактов и не менее простодушными панегириками, Луп все еще находит то «изящество мысли, ту утонченность идейной связи», которыми он любуется у классических писателей (для него просто-напросто auctores).

* •Исторических памятников Германии» (лат.).

В искусстве движению «назад к Риму» приходилось бороться с ориентализирующими тенденциями и с островными влияниями. Те же Британские острова, которые в докаролингские времена были столь надежным убежищем классической традиции, примерно в ту же эпоху начали создавать антинатуралистичес-кий «кельто-германский» линейный стиль, или исступленно выразительный, или застывший и геометрический, который противодействовал классической традиции и в конце концов восторжествовал над ней. Однако на каролингском материке эти противоборствующие силы скорее стимулировали, чем ослабляли энергию движения renovatio.

Дворцовая капелла Карла Великого в Аахене в общих чертах была создана по образцу Сан-Витале в Равенне времен императора Юстиниана; но ее западный фасад напоминает римские городские ворота, а ее внешний вид был оживлен не восточными слепыми аркадами, как в Сан-Витале, а классическими коринфскими пилястрами, примененными совершенно сознательно. В портале монастырских ворот в Лорше (ил. 8) полихромная облицовка стен следует докаролингской традиции; но ее структурная концепция, не говоря о капителях пилястров, обнаруживающих тот же класси-цизирующий дух, что и капители дворцовой капеллы в Аахене, перекликается с аркой Константина, а возможно, и с Колизеем. Идея соединения башен с базиликой, столь важная для развития церковной архитектуры зрелого Средневековья, возникла, по-видимому, в Малой Азии, а план базилики был пересмотрен «го-mano тоге»' по образцу базилик Сан-Пьетро, Сан-Паоло и Сан-Джованни-ин-Латерано. Как показал Рихард Краутхеймер7, постройки, воздвигнутые во времена Константина, были, с точки зрения каролингских архитекторов, не менее, а быть может, даже более «клас-сичными», чем Пантеон или театр Марцелла, точно так же как Луп из Ферьера находил и приветствовал «Tul-liana gravitas»" у христианских Отцов Церкви.

В декоративных и изобразительных искусствах дух «аигеа Roma iterum renovata* был даже более заметен, чем в архитектуре. Восточный компонент сохранялся, но был нейтрализован к началу IX века, когда «modus operandi*" в живописи, резьбе и ювелирном деле определялся мощными влияниями, идущими с Британских островов и из Италии, где, как уже говорилось, VII и VIII столетия были свидетелями художественного расцвета, затмить который было суждено именно тому движению, какое он вызвал на Севере8. Оба эти влияния, однако, подвергались сильному воздействию со стороны третьего — классической античности. Черпая из всех доступных им источников, как материальных, так и умозрительных, каролингские мастера пользовались наряду с римскими также раннехристианскими и «субантичными» прототипами, будь то книжная миниатюра или рельефы из камня и стука, резьба по слоновой кости или камеи и монеты; как и в архитектуре, здесь не делалось существенного различия между языческой и христианской античностью. Интенсивность и универсальность их Усилий позволила с невероятной быстротой развиться чувству качественных ориентиров в выбранном

>> «Цицероновскую солидность» (лат.). «Характер работы» (лат).

* «Золотой кодекс» (лат.).

ПО

ими «материале» и определенной легкости и свободы его использования.

В орнаментальных полосах или заглавных буквах классические мотивы — яйцевидно-остролистые узоры, пальметты, виноградная лоза и аканф — стали снова утверждаться в противовес абстрактным переплетениям и схематизированным животным орнаментам островного или «меровингского» искусства; в изображениях фигур и предметов художники в первую очередь восприняли то положительное отношение к природе, которое было характерно для классического искусства. Более прогрессивные мастера пытались воспринимать человеческое тело как организм, подвластный законам анатомии и физиологии; пространство — как трехмерную среду (один каролингский миниатюрист предвосхитил искусство XII и XIII столетий, заимствовав из раннехристианского образца настоящий интерьер с потолком, сокращающимся по всем правилам; ил. 94)9 и, наконец, свет как то, что определяет собою видимую поверхность твердых тел. Словом, они добивались своего рода правдоподобия, которое давно уже отсутствовало в западноевропейском искусстве.

Англосаксонские школы были на высоте не тогда, когда они пытались равняться на запоздалый натурализм позднесредиземноморского искусства, но когда сводили фигуры и их окружение к великолепному строгому узору плоскостей и линий; лишь в виде исключения две эти противоположности совпадали — в таких островных рукописях, как Евангелие конца VIII века из Ватиканской библиотеки и, главное, знаменитый «Codex aureus*' в Стокгольме10. Но когда материковый миниатюрист, способный соревноваться с лучшими произведениями ювелирного искусства в таких чудесах абстрактного рисунка и пламенеющего цвета, как заглавный лист рукописи св. Августина середины VIII века из Национальной библиотеки в Париже (ил. 9), вступал в область повествовательной изобразительности, результаты были неудовлетворительными, если не сказать смехотворными, как например, фигуры евангелистов в Евангелии Гундохина 754 года (ил. 10)11.

Если сравнить с ними евангелистов в венском «Schatzkammer Evangeliar», главном произведении так называемой «дворцовой школы» Карла Великого (ил. 11), то они производят такое сильное псевдоантичное впечатление, что их даже приписывали византийским мастерам, настолько мощна пластика их тел под белыми одеждами, настолько изящно они выделяются на фоне пейзажа, который был назван «импрессионистическим»12. Мифологические фигуры, олицетворяющие планеты и созвездия в таких «Aratea»*, как «Codex Vossia-nus Latinus 79» из Лейденской университетской библиотеки (ил. 12)13, могли бы сойти с помпейской фрески. А воздушные ландшафты в Утрехтской псалтири 820— 830 годов, уходящие в глубину волнистыми рядами холмов с домиками aU'antica, с легкими, пронизанными светом деревьями, оживленные буколическими или свирепыми зверями и другими классическими персонификациями, напоминают стенную живопись и лепные Рельефы в римских виллах и дворцах (ил. 13—1б)14.

Эти мифологические фигуры и классические персонификации, с нашей точки зрения, являются, быть

Рукописях Арата (лат.).

может, самой важной чертой Каролингского renova-tio. Персонификации местностей, природных явлений, человеческих страстей и абстрактных понятий, а также столь привычные классические образы, как виктории, путти, тритоны и нереиды, продолжали играть свою роль в раннехристианском искусстве вплоть до начала VII столетия. Правда, к тому времени они уже сошли со сцены, и каролингские художники не только возобновили прерванную традицию, но и совершали новые экскурсы в область греко-римской иконографии. Помимо иллюстраций к «Психомахии» Пруденция (где борьба между Добродетелями и Пороками изображается по образцу римских батальных сцен, а Сладострастие появляется в облике Венеры, сопровождаемой Шутом и Купидоном), авторы миниатюр воспроизводили многочисленные картины вполне светского характера: миниатюры в научных трактатах по ботанике, зоологии, медицине или по эмблемам римских государственных учреждений, миниатюры к комедиям Теренция и к басням Эзопа, к календарям и энциклопедиям (ил. 17—19), а главное, к только что упоминавшимся астрономическим рукописям, которые более, чем какой-либо другой источник, передавали потомкам подлинный облик языческих богов и героев, имена которых были даны небесным светилам15. Резчики по слоновой кости, создатели гемм и ювелиры ассимилировали различные классические образцы, с одной стороны, поставляя дополнительный материал для миниатюристов, а с другой — свободно используя их рисунки.

Так каролингское искусство приобрело богатый и подлинный словарь того, на что я отныне буду ссылаться как на классические «образы»: фигуры (или группы фигур) классические не только по форме, что относится к бесчисленным мотивам, переданным античностью раннехристианскому искусству и как бы запасенным для Каролингского возрождения, но и по смыслу. Для Каролингского renovatio характерно то, что этим классическим «образам», включая «dramatis personae»* пасторалей и божеств языческого пантеона, была предоставлена свобода вырваться из первоначального контекста, не утрачивая первоначальной природы. По крайней мере в одном случае (а таковых могло быть множество) каролингский «ivoirier»" украсил футляр и ручку флабеллума (литургическое опахало, чтобы отгонять мух от священника, отправляющего богослужение) сценами из «Эклог» Вергилия, едва ли подходящих для христианского истолкования. Некоторые из арок обрамляющих в миниатюрах изображения святых и евангелистов в Евангелии Ады, предполагаемой сестры Карла Великого, украшены почти факсимильными воспроизведениями римских камей, сохраняющих свою иконографию16. Согласно новейшим исследованиям, классическим персонификациям (например, Солнцу на колеснице, запряженной четверкой; Луне на колеснице, запряженной парой волов; Океану в обличье речного бога Эридана; Земле с двумя детьми или змеями на руках; Атласу, или Сейсмосу, раскачивающему «основание земли») в каролингскую эпоху было дозволено не только бытовать в иллюстрациях Восьмикнижия и Псалтири, где в раннехристианском искусстве они играли довольно скромную роль, но и заполнять сцены Страстей Гос

* «Действующих лиц» (лат). " «Резчик по слоновой кости» (фр).

подних, куда они, насколько нам известно, не допускались (ил. 20)17.

За Каролингским возрождением, фактически закончившимся со смертью Карла Лысого в 877 году, последовало восемь или девять десятилетий, которые называют «столь же бесплодными, как VII столетие». Эта оценка, главным образом отражающая точку зрения историков искусства, за последнее время оспаривалась. Эпохе, которую можно назвать «темным временем» в пределах «темных веков», начали приписывать не только ряд существенных сельскохозяйственных и технических достижений, связанных с огромным и неизбежным приростом населения, но также и показательные успехи в области литературы и музыки. В музыке были введены смычковые инструменты, новая система нотописания и ошибочная, но плодотворная теория ладов; в литературе помимо нескольких чудесных гимнов интересны трогательные попытки Хрос-виты Гандерсгеймской поставить Теренция на службу монастырской учености и морали и весьма субъективная хроника и воспоминания Лиутпранда Кремонско-го и даже еще более личные откровения такого человека, как Ратер из Лоббеса (или из Вероны)18.

Все эти достижения следует, однако, рассматривать как положительные стороны отрицательного, или регрессивного, развития, как своего рода реакцию на Каролингское renovatio — реакцию, которая, недооценивая или сбрасывая со счетов результаты несколько самонадеянной попытки построить жизнь согласно «классическим» меркам, освободила созидательные возможности, заложенные в отдельных личностях, не избегнув, однако, общего падения культуры.

Что касается искусства, то следует признать справедливым определение времени примерно от 880 до 970 года лишь как «инкубационный период». Не раньше последней трети, а в Англии около середины X века наблюдается общий подъем художественного мастерства и выучки; возрождение это настолько заметное, что часто говорят об «Оттоновском ренессансе» в отношении произведений, созданных в Германии, и об «Англосаксонском ренессансе» в отношении произведений, созданных в Англии. Однако, несмотря на подобные названия, этот новый расцвет не относится к нашей теме. Это было возрождением во всех возможных смыслах, кроме согласованной попытки возродить античность. Пропитанное религиозным пылом клюнийской реформы, оно провозглашало христоцентрическую направленность духовной энергии, глубоко чуждую универсалистской установке, которая во времена Карла Великого и Карла Лысого пыталась перекинуть мост через пропасть, разделявшую «эру, подчиненную Благодати», от «эры, подчиненной Закону», а последнюю от «эры до закона». Литературный портрет оттоновского императора едва ли мог быть построен как портрет Карла Великого в биографии Эйнгарда по образу римского императора; да и близкие императору люди едва ли могли обращаться к нему как к библейскому Давиду.

Лишь за немногими хорошо аргументированными исключениями возрождение, продолжавшееся примерно с 970 по 1020 год19, черпало свое вдохновение из раннехристианских, каролингских и, что очень важно, византийских источников. Тем самым расширялся и углублялся поток, который нес с собой из эллинистических и римских истоков в море средневекового искусства классические мотивы, поставленные на службу

Одно из этих движений обычно, хотя и не очень точно, называется Проторенессансом XII века22. В противоположность Каролингскому, Оттоновскому

* Тысячного года (фр-)-

иудейско-христианской вере. Однако немного было сделано для увеличения этого потока благодаря новым и прямым заимствованиям из области «языческой» античности. Что же касается классических «образов», то «Оттоновский ренессанс» стремился к тому, чтобы лишить их своего значения, и к тому, чтобы «деклассици-зировать» (да простят мне этот неологизм) их внешний вид. Вообще говоря, искусство L'An Mil* было вдохновлено как по форме, так и по содержанию скорее пророческим видением будущего зрелого Средневековья, чем ретроспективной мечтой о классическом прошлом20.

По прошествии сотни лет, когда будущее зрелое Средневековье было близко к тому, чтобы стать реальным настоящим, когда искусство приближалось к высокому романскому стилю по всей Европе и когда стиль ранней готики охватил вотчину французских королей, мы встречаемся с движением возрождения в только что обсуждавшемся здесь смысле, или, точнее, с двумя параллельными, дополняющими друг друга ренессансны-ми движениями21. Оба начались в конце XI века, оба достигли вершины в XII веке и продолжались в XIII, и оба решительно обратились к классическим источникам. Однако они отличались друг от друга как местом возникновения, так и направленностью интересов.

и Англосаксонскому возрождениям около тысячного года он был явлением средиземноморским, возникшим на юге Франции, в Италии и в Испании. Хотя, по-видимому, он черпал свои силы от скрытых «кельт-ско-германских» тенденций (так что первоначальный вклад Бургундии оказался более жизненным, чем Прованса, а вклады Ломбардии, Апулии и Сицилии — большими, чем Тосканы и даже Рима), все же родился он вне каролингской территории, то есть в таких областях, где классический элемент был и до известной степени продолжает быть неотъемлемым элементом цивилизации, где разговорный язык оставался достаточно близким к латинскому, а памятников древнего искусства было не только очень много, но они имели в некоторых областях действительно существенное значение. Далее, в противоположность двум более ранним возрождениям Проторенессанс XII века сложился в такое время, когда, с одной стороны, в связи с урбанизацией, а с другой — в связи с развитием организованных паломничеств, не говоря уже о Крестовых походах, значение местных художественных центров, по большей части монастырских, стало вытесняться более или менее секуляризованными региональными школами (до XI века нельзя говорить о «школах Овер-ни, Нормандии или Бургундии», так же как о «школах Реймса, Тура или Рейхенау», а до середины XII века практически не встречаются профессиональные светские архитекторы) и была сделана попытка распространить влияние искусства на «простого человека».

Новый акцент сместился в сторону таких форм выражения, которые могли бы в наибольшей степени воздействовать на массы; столь трогательная забота об этом заметна в сочинениях аббата Сугерия из Сен-Дени. Неслыханных размеров достигло число распятий, гробниц святых, алтарей, украшенных образами и всякой утварью, поскольку отправляющий службу священник обычно стоял перед престолом, а не позади него, находясь таким образом во главе ведомой им общины, а не лицом к ней. Стенная живопись эмансипировалась от книжной иллюстрации, так что если оттонов-ские росписи уподобляются увеличенным миниатюрам, то романские миниатюры подобны небольшим стенным росписям (достаточно вспомнить незабываемое впечатление от парижской выставки доготических иллюминированных рукописей в 1954 году). Более наполненной стала и сама стенная живопись, а в странах к северу от Альп она постепенно была вытеснена двумя великими искусствами, которые фактически отсутствовали в дороманское время: это фигурная и повествовательная живопись на стекле и, главное, крупная скульптура в камне — виды искусства, почти забытые вплоть до второй половины XI века23, расцвету которых было суждено превратить обитель Бога в богато украшенное общественное сооружение.

Так, впервые после падения Римской империи столкнувшись с проблемой монументальности, романские художники подошли к классическому прошлому совсем с другой точки зрения, чем их предшественники. Менее всеядные, чем каролингцы, и обратившие принцип отбора, установленный оттоновцами, в свою противоположность, создатели Проторенессанса стремились сосредоточить внимание на реальных остатках дохристианской античности, а именно на римской и галло-римской архитектуре и архитектурном орнаменте, на каменной скульптуре, ювелирных изделиях, геммах и монетах.

Новые контакты с античностью прослеживаются почти исключительно в области трехмерных искусств, кроме тех случаев, когда живописное повествование или книжная иллюстрация требовали присутствия языческого божества или когда мастер вроде Виллара де Оннекура (профессионального архитектора!), пользуясь чернилами и пером, запечатлевал какой-нибудь классический объект. Когда конная статуя Марка Аврелия, предположительно изображавшая первого христианского императора Константина и повторенная в бесчисленных романских рельефах и свободно стоящих монументах, встречается в стенной живописи XII века, заметно, что именно современная скульптура была посредницей между живописным произведением и римским оригиналом24. Именно в мастерской известного скульптора-ювелира Никола Верденского, и не раньше 1180 года, облегающие и струящиеся волнами драпировки, столь характерные для классической скульптуры от Парфенона до императорского Рима, были впервые переведены на двухмерный язык эмали; благодаря влиянию скульптуры Парижа, Шартра и Реймса спустя лет тридцать или сорок этот стиль укоренился в живописи, книжной миниатюре и витраже25.

Романская архитектура не только присвоила себе богатейший набор доселе игнорируемых деталей, но и создала ряд произведений столь убедительно анти-кизирующих, как фасады церкви Сен-Трофим в Арле (ил. 21), капеллы Мазон церкви Сен-Габриэль или Ба-дии во Фьезоле (ил. 6). Мастера Клюни, Отена и Бона, выкладывая трифории по образцу трифория в Порт-д'Арру (влияние которого до сих пор чувствуется в слепых аркадах соборов в Лионе и Женеве), возродили римскую технику выведения сводов над обшир

* Резчика (лат.).

ными продольными пространствами. В романской скульптуре классические влияния были, если только это возможно, еще более сильными. Уже в середине XI столетия саркофаг Изарна, аббата монастыря Сен-Виктор в Марселе (умер в 1049 году), возрождал, немного видоизменив, провинциальный образец, в котором, как смутное воспоминание о египетских и финикийских антропоморфных саркофагах, бюст и ноги покойного выступают за пределы плоскости большой мемориальной доски26; в течение следующего столетия влияние римской и галло-римской скульптуры ощущается на территории от Салерно, Палермо и Монреаля до Модены, Феррары и Вероны, от Прованса и Аквитании до Бургундии и Иль-де-Франса, от Испании до Далмации и прилегающих к ней районов.

Для монументальных тенденций проторенессанс-ной скульптуры было характерно стремление высвободить скрытое, если можно так сказать, величие, таившееся в малых по размеру, но потенциально монументальных в силу их классического родства или происхождения образцах. Так, например, образцы сирийской и византийской слоновой кости были «мо-нументализированы» в рельефах обходной галереи Сен-Сернен в Тулузе и в троне из Бари 1098 года27 (ил. 22, 23), вызывающем горячие споры. Не менее существенную роль в этом процессе играли произведения классической глиптики.

В XII веке — сначала, видимо, в Сицилии, управляемой норманнами, и, вероятно, благодаря помощи художников, приглашенных из Византии, — древнее искусство scalptor" снова сделалось живой практикой в

западном мире. В то время как немногие каролингские и оттоновские художники, интересовавшиеся классическими камеями и их менее значительными родичами — классическими монетами, довольствовались тем, что подражали им, сохраняя размеры оригинала (предпочтительно в книжной миниатюре, а не «во плоти»), их романские преемники использовали их как образцы не только, что вполне естественно, для изготовления камей или монет, для печатей или небольших металлических рельефов28, но, что более удивительно, для каменной скульптуры большого размера.

Необходимо, однако, отметить, что подобная мо-нументализация классических гемм или монет встречалась гораздо реже и не с таким постоянством на «родной» почве Проторенессанса (юг Франции и Италия), чем в тех областях, которые стали главными очагами готического стиля: в королевских владениях и в Шампани. Начало этому процессу было положено в середине XII столетия в саркофаге, хранящемся в соборе в Лизьё и, вероятно, заказанном епископом Арнульфом (епископ с 1141 по 1181 год), но выполненном художником или из Иль-де-Франс, или (что, по моему мнению, менее вероятно) из Бургундии, но во всяком случае не норманном29 (ил. 24). Другой подходящий пример — огромный бассейн для омовения конца XII века из Сен-Дени (ныне — в парижской Школе изящных искусств), на котором умело увеличенные классические геммы или монеты гармонически сочетаются с раннеготическими медальонами30. Триумфальной вершиной этого процесса следует считать большие профильные головы, заполняющие распалубки внутренней западной стены Реймсского собора31 (ил. 25).

* Переложений на бургундский лад (фр). " Римской провинции (лат.).

Эти великолепные скульптурные головы, созданные примерно в середине XIII столетия, свидетельствуют о том, что я считаю фактом первостепенной важности: они появились в самом сердце Франции, то есть вне круга собственно Проторенессанса и не раньше конца XII века, то есть не раньше того времени, когда готический стиль перешел, как бы сказал Вазари, от своего детства к юности и зрелости и когда средневековое искусство приобрело умение встречаться с античностью на равных.

В пределах первоначальных географических границ и на начальных стадиях развития проторенес-сансная скульптура выбирала и толковала свои образцы в духе либо слишком эмоциональном и независимом, либо слишком холодном и подражательном, чтобы воспринять существенные качества классического искусства. Некоторые школы, в особенности бургундская и ее производные, использовали классические композиции для своего рода transposition а 1а bourguignonne', как это было удачно сформулировано, принося их первоначальный характер в жертву выразительности, затемняя их смысл излишней линейностью, удлиненностью и изощренностью: фигуры кажутся уже почти что нечеловеческими, а их одежды «чем-то средним между тогами и современным платьем, овеваемым сильным и произвольным дыханием» (ил. 26). Другие школы — а это относится в первую очередь к школам Прованса, античной Provincia Romana" — повторяли римские или галло-римские оригиналы с таким вниманием к декоративным деталям32, мотивам драпировок, типам лиц и фактуре поверхности, что в результате оказывались иногда в опасной близости к простому повторению, лишенному всякой выдумки. Некоторые маски и головы ангелов на фасаде собора Сен-Жиль легко спутать с галло-римскими оригиналами (ил. 27, 28), а, в частности, по отношению к саркофагу в Сен-Гилем-дю-Дезер вопрос о том, имеем ли мы дело «с XII или IV веком», все еще sub judice33.

Однако в то время еще никем не было замечено, да и не могло быть замечено романскими художниками, то, что следует считать существенным принципом классической скульптуры: толкование человеческого тела как автономной единицы, в буквальном смысле «замкнутой на самой себе», отличающейся от неодушевленного мира подвижностью, контролируемой изнутри.

До тех пор пока скульптор представлял свое произведение как часть неорганической и однородной материи, существующей в выступах и углублениях, ограниченной резко очерченными контурами, но не теряющей своей однородности, он не был способен изобразить живое существо как единый организм, состоящий из отдельных, структурно различимых частей. Для того чтобы сообщить человеческой фигуре органическое равновесие и свободу, которые лучше всего передаются греческим словом ейргЛцгсх*, и трактовать драпировки так чтобы они казались независимыми от тела и одновременно функционально с ним связанными, необходимо было заменить однородную материю («массу») дифференцированной структурой. Последнее случилось лишь тогда, когда проторенес-сансная скульптура стала применяться в пределах ар

* Уравновешенность (грен.).

хитектурной системы, основанной на том, что можно было бы назвать «осевым принципом»34. Этот осевой принцип, преобладавший в классическом искусстве начиная с VI века до нашей эры, перестал соблюдаться после распада греко-римского мира. Он фактически не использовался в романском стиле и был восстановлен — как это ни парадоксально, но вполне понятно — лишь тогда, когда восторжествовал архитектурный стиль, который мы называем готическим.

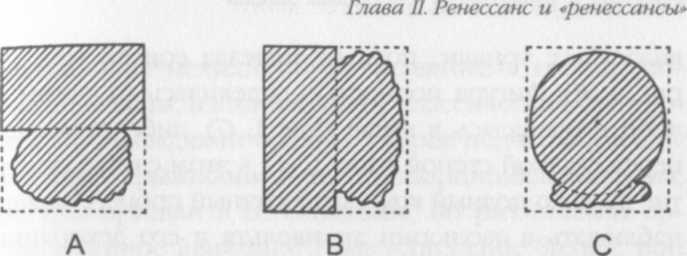

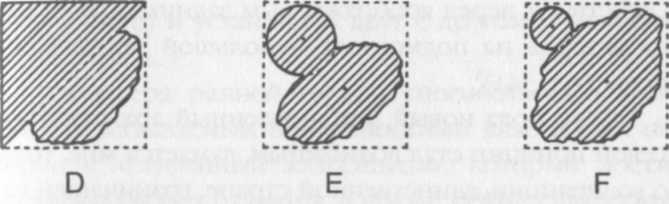

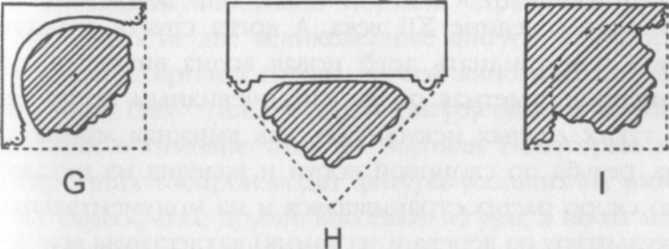

В архитектуре этот стиль требовал того, чтобы масса стены и свода концентрировалась в пучках опор и ребер, их центры ясно показаны маленькими точками в тогдашних архитектурных чертежах (ил. 29); в скульптуре он требовал, чтобы то, что я однажды предложил называть «relief en саЬоспоп», то есть форма, воспринимаемая как бы выступающей за пределы плоскости (независимо от того, существует ли эта плоскость в реальности или она только подразумевается), превратилась в форму, построенную вокруг центральной оси, находящейся в ее пределах. Выступающая за пределы плоскости фигура, первоначально, если можно так выразиться, «раздувшийся рельеф» (ил. 30, рис. 1, Л В), даже тогда, когда «фоном» этому рельефу служила в исключительных случаях колонна (рис. 1, С), развилась в настоящую статую, приставленную к колонне, причем обе эти составляющие возникли в результате того, что блок обтесывался не спереди или сбоку, а по диагонали (ил. 31, рис. 1, D). Этот новый подход привел как к выделению самой фигуры, так и того, что можно было бы назвать «остаточной массой», причем из того и другого образовались две цилиндрические единицы — статуя и колонка (ил. 32, рис. 1, Е). Постепенно колонна стано-

Рис. 1. Схематическое изображение развития готической архитектурной скульптуры.

А и В. Ортогональный и фронтальный разрезы романской кося-ковой скульптуры (церкви Сен-Сернен в Тулузе, Сен-Жиль в Сен-Жиль-дю-Гар (ил. 30), фасад церкви Сен-Трофим в Арле).

C. Романская косяковая фигура, приставленная к колонне (собор Сант-Амброджо в Милане).

D. Диагональный разрез романской косяковой фигуры (церковь Сент-Этьен в Тулузе (ил. 31), двор церкви Сен-Трофим в Арле, собор в Ферраре).

E. Протоготическая косяковая фигура, приставленная к колонке (собор аббатства Сен-Дени, западный фасад собора в Шартре, ил. 32).