Глава i. «возрождение»: самоопределение или самообман? 7 страница

Соответствующие медальоны на крышке (ил. 72) отличаются от тех, что на самом cuppa, не только тем, что они, как уже говорилось, изображают лишь шесть сюжетов, но и тем, что они производят определенно классицизирующее впечатление. Каждый медальон содержит по одной обнаженной фигуре. Одна из этих обнаженных фигур (ил. 73) является добросовестной копией с классической камеи, изображающей юного безбородого Геркулеса, играющего на лире, — Hercules Musarum* (ил. 74), в то время как другая отличается от того же образца только тем, что отсутствует львиная шкура и лира заменена чашей, наполненной виноградными гроздьями111.

Ввиду неоспоримой и прямой связи с классическим оригиналом идентификация изображения с Hercules Musarum никогда под вопрос не ставилась; считалось, что все шесть фигур изображают Геркулеса в разных обличьях и воплощениях. Однако подобное толкование должно быть отвергнуто по той простой причине, что одна из обнаженных фигур крылатая и держит факел (ил. 75, справа). Оба эти признака не имеют ничего общего с Геркулесом, но характерны для знакомой нам Amor carnalis. Исходя из этого, можно с уверенностью предположить, что пять остальных обнаженных фигур тоже изображают пороки под видом классических божеств. Мужчина, вооруженный щитом и дротиком (ил. 76), не только не Геркулес-Гоплит, а определенно идентифицируется с Марсом, богом войны, и поэтому соотносится с пороком Раздора или Жестокосердия. Мужчина, держащий в левой руке скипетр, а в правой — нечто напоминающее трехголового Цербера (ил. 77, слева), не кто иной, как Плутон, который благодаря ошибочному, но очень древнему отождествлению его с Плу-тусом считался одновременно и богом богатства, и правителем подземного мира, а поэтому был прообразом греха Скупости. Мужчина, держащий только скипетр (ил. 75, слева), скорее всего — Юпитер, верховный языческий бог, и поэтому соотносящийся с грехом Гордыни. Фигура, держащая чашу с виноградом (ил7 77, справа), конечно, Вакх; так как вино лишает человека разума, то Вакх олицетворяет грех Лени, а Геркулес, играющий на лире, из-за его музыкальных наклонностей и отсутствия бороды принятый средневековым наблюдателем за Аполлона, «бога в обличье юноши с арфой в руках»112, олицетворяет

«светскую» музыку, исполнение и наслаждение которой подвергалось всеобщему осуждению как проявление любопытства (curiositas), граничащего с грехом Идолопоклонства.

Словом, фигуры на крышке императорского кубка означали на мифологическом языке те же шесть пороков, которые были представлены на cuppa в своих обычных проявлениях, именно поэтому каждый из пороков появлялся дважды: обнаженные языческие божества, за исключением разве что Геркулеса, переосмысленного Никколо Пизано, могли восприниматься только как воплощение пороков (из которых представлены лишь шесть), но не как добродетелей. Если принять это толкование, то нет никаких оснований возражать против допущения, безусловно вытекающего из формы и даты сосуда, что императорский кубок хотя позднее и приспособленный к светским нуждам, первоначально был задуман как богослужебный потир.

Внезапно обнаруженное на одной из капителей собора в Монреале изображение бога Митры (ил. 78) было встречено торжествующими возгласами тех, кто считает, что средневековое искусство могло воспроизводить языческие образы вне зависимости от их иконографического значения113. Здесь, в одном из крупнейших центров христианства, мы, по-видимому, встретились с изображением героя того самого культа, который в начале нашей эры был наиболее серьезным соперником христианства, — с изображением персидского бога-солнца Митры, убивающего быка. Разве это не убедительное доказательство того, что средневековые скульпторы, восхищенные эстетической ценностью классического оригинала, воспользовались им, не наделяя его новым значением?

Не вызывает сомнения то, что эта капитель довольно добросовестно скопирована с римского рельефа, изображающего Митру, убивающего быка (ил. 79). Вопрос может быть только в том, насколько сознательно был изображен Митра, убивающий быка. То, что подобный вопрос допускает лишь отрицательный ответ, доказывается тем фактом, что даже Ренессанс не имел представления об истинном значении тех римских рельефов, в которых мы научились распознавать изображение Митры. В locus clas-sicus', посвященном Митре, в «Фиваиде» Стация (I, 719), он описан как «выкручивающий рога быку» («torquentem comua Mithram»), а не убивающий его. В результате он мыслился — и изображался — только борющимся с животным, но не пронзающим его сердце своим кинжалом или мечом, как показано на рельефах (ил. 80).

Ни один мифограф зрелого Средневековья вообще не упоминает Митру, и даже такой образованный ренессансный ученый, как Лелио Грегорио Джираль-ди, писавший около 1540 года, не говоря о целой армии менее известных авторов, таких, как Георгий Пиктор, Иоганнес Герольд, Винченцо Картари или Натале Конти, описывает его, следуя за Стацием и за «Мифографом II», как «мужчину с львиной головой, в персидском наряде и в тиаре, схватившего обеими руками за рога сопротивляющегося быка» («leonis vultu, habitu Persico cum tiara, ambabus manibus reluc-tantis bovis cornua retentare [fingebatur]»). Обычно та-

* Классическом месте (лат).

* «Непобедимому богу Солнца Митре» (лат.).

кой аккуратный эпиграфист, как Чириако д'Анкона (около 1450 года), стоя лицом к лицу с настоящим рельефом, изображающим Митру, нашел в нем так мало смысла, что, записывая надпись «Deo Soli invicto Mitrhe**, он заменил слово «Mitrhe» на «Altare». Так, не позднее 1591 года художественный критик Грегорио Команини толковал такой рельеф как развернутую аллегорию земледелия: Митра, в его фригийском колпаке, считался им «молодым землепашцем»; бык с сердцем, пронзенным кинжалом, был олицетворением .земли, пропаханной плугом; змея воспринималась как аллегория разумного хозяйствования, необходимого для успешного земледелия; два спутника Митры — Кауто и Каутопат — были олицетворением Дня и Ночи (что случайно оказалось верным), скорпион стал символом дремлющего плодородия почвы, поскольку надолго впадает в спячку, или символом росы, поскольку любит жить в сырости. Только в 1615 году блестящий Лоренцо Пиньориа, едко осмеяв сельскохозяйственное толкование Команини, признал в самом знаменитом из всех рельефов с изображением Митры, до сих пор хранящемся на Капитолии, то, что он есть на самом деле (ил. 81)114.

Поэтому в XII веке сюжет рельефа с Митрой никак не мог быть истолкован правильно, и мы должны себя спросить, каково же было в действительности значение капители. Ответ на этот вопрос, думается мне, заложен в единственном, но весьма примечательном изменении, допущенном скульптором из Монреале, копировавшим римский образец: он заменил фригийский колпак своего рода чалмой, обычно встречающейся у дохристианских персонажей, особенно ветхозаветных пророков и первосвященников. Иными словами, монреальский скульптор представлял себе этот сюжет просто как изображение кровавого жертвоприношения. Далекий от того, чтобы признать Митру в этом изображении Митры, или от желания создать его образ как таковой, он воспользовался его действием как впечатляющим, хотя и безымянным примером ритуального жертвоприношения, которое практиковалось как евреями, так и язычниками и было заменено в христианском обряде sacrum sacrificium* во время Святой мессы. Не менее трех таких изображений кровавого жертвоприношения встречается во французской скульптуре XII века, с которой монреальская школа была тесно связана: в Везеле (ил. 82), в Бес-ан-Шандес и в- Шарльё (ил. 83). Все три рельефа были призваны утвердить сакральный смысл таинства Евхаристии, что приобретало жизненно важное значение в то время, когда Пьер де Брюи прибавил к своим ересям заявление о том, что «Святое причастие ничего не значит и не должно совершаться», и когда многие примкнули к этому кощунственному мнению даже после того, как высказавший его был сожжен в 1132 или 1133 году. В приходе Св. Фортуната в Шарльё — приорате Клю-нийской епархии, самом центре сопротивления ереси Пьера де Брюи, — эта полемическая направленность особенно очевидна, судя по тому, что рельеф, изображающий ритуальное заклание животного, помещен прямо под сценой «Брака в Кане Галилейской», столь напоминающей «Тайную вечерю», что

* Священной жертвой (лат.).

* «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи» (лат).

она была ложно истолкована историками искусства, хотя «первое Христово чудо» считалось «типичным» уже в раннем христианстве, а Петр Достопочтенный, величайший богословский авторитет Клю-нийского ордена, недвусмысленно сопоставлял его с Евхаристией115.

Таким образом, рельеф капители из Монреале, изображающий Митру, скорее отвечает, чем противоречит принципу interpretatio Christiana. Включенная в контекст программы, в которой при всей ее запутанности и сложности господствуют противопоставление Ветхого и Нового Заветов и идея торжества Церкви над Синагогой, эта капитель принадлежит к серии изображений, воплощающих в зрительных образах слова св. Павла (Послание к Евреям, 10:4): «Impossibile enim est sanguine taurorum et hircorum auferri peccata»*.

Итак, начиная с XI и XII веков средневековое искусство приспособило классическую древность путем ее, так сказать, разделения на составляющие. Итальянскому Ренессансу суждено было воссоединить разобщенные элементы. Возвращая кесарю кесарево, ре-нессансное искусство не только положило конец парадоксальной средневековой практике, втискивавшей в классическую форму неклассическое содержание, но также нарушило монополию архитектуры и скульптуры в отношении классицизирующей стилизации (хотя до второй половины XV века живопись так и не сравнялась с их maniera antica). Достаточно только взглянуть на «Вакха» и «Леду» Микеланджело, на фрески Рафаэля в вилле Фарнезина, на «Венеру» Джорджоне, на «Данаю» Корреджо, на мифологические картины Тициана, чтобы понять, что в период Высокого Возрождения в Италии визуальный язык классического искусства обрел статус того наречия, на котором могли быть написаны новые поэмы, — совершенно так же, как эмоциональное содержание классических мифов, легенд и истории могло возродиться в драме (не существовавшей как таковая на протяжении всего Средневековья), эпосе и в конце концов в операх на такие сюжеты, как «Орфей и Эв-ридика», «Кефал и Прокрида», «Венера и Адонис», «Лукреция и Тарквиний», «Цезарь и Брут», «Антоний и Клеопатра».

Когда в XIII веке Мантуя решила почтить своего светского святого покровителя Вергилия возведением ему памятника, поэт был изображен так, как были изображены представители Свободных искусств на «Королевском портале» в Шартре — как средневековый ученый или знаток канонического права, сидящий за своим пюпитром и прилежно что-то пишущий (ил. 84, 85). Именно этот образ заменил собой Христа во Славе, когда в 1257 году Мантуя решила чеканить свои монеты по образцу венецианского grosso (ил. 86). Когда в 1499 году, на самом пороге Высокого Возрождения, Мантенью попросили нарисовать статую Вергилия, которую предполагалось поставить на месте другого памятника, якобы стоявшего на пьяцца д'Эрбе и разрушенного Карло Малатестой почти столетием раньше, он задумал Вергилия как настоящий классический образ — с гордой осанкой, одетого в тогу и обращающегося к зрителю с достоинством Демосфена или Софокла (ил. 87)п6.

Такому восстановлению, однако, предшествовала — и, по моему мнению, его подготовила — общая и решительная реакция против классицизирующих тенденций, преобладавших в искусстве Проторенессанса и в сочинениях протогуманистов. В Италии печатки и монеты, чеканившиеся после «Августалий» Фридриха II, и те камеи XIII века, которые я назвал «обманчиво античными», становились менее, а не более классич-ными по стилю117. Джованни, сын Никколо Пизано, хотя и остро реагировал на выразительные достоинства классического искусства и даже осмелился использовать тип Venus pudica для изображения Целомудрия в своей пизанской кафедре, все же отверг формальный классицизм отца и возглавил то, что можно было бы назвать готической «контрреволюцией», которой, несмотря на некоторые колебания, суждено было победить во второй половине XIV века; и именно из этой готики XIV столетия, а не из тлеющей традиции классицизма Никколо и возникла buona maniera moderna Якопо делла Кверча, Гиберти и Донателло.

Во Франции классицизирующий стиль Реймса, за такими немногими исключениями, как упомянутые рельефы в Осере, был поглощен совершенно другим течением, примером которого может служить статуя Марии из Благовещения, находящаяся справа от знаменитой группы «Встреча Марии и Елизаветы» (ил. 48) и относящаяся примерно к тому же времени. Рядом с Марией можно видеть фигуру архангела Гавриила, созданную на десять или пятнадцать лет позднее, в которой классическое равновесие нарушено ради «готического изгиба». Хорошо известно, что в эпоху высокой готики орнамент был очищен от классических мотивов, аканф уступил место плющу, лубовым листьям и жерухе, ионические и коринфские капители, сохранявшиеся и даже возрожденные в романской архитектуре, были изъяты из употребления. Серия «Константинов», так популярных на протяжении всего XII века, образцом для которых послужила статуя Марка Аврелия, внезапно прерывается в XIII веке (вплоть до XVI века, когда под прямым или косвенным влиянием итальянского Ренессанса конные памятники подобного типа возродились на Севере)118. Около 1270—1275 годов английская мастерская, которой было заказано изготовление большого алтаря по образцу металлических изделий позднего XII века, была не склонна менять в фигурных изображениях стиль высокой готики, поэтому сосредоточила на раме все свои архаизирующие усилия, попытавшись усилить «романский» характер рамы имитацией классических камей119. К этому времени классици-зирующие тенденции уже воспринимались как анахронизм.

Было бы несправедливо называть классицизм Ша-ртра и Реймса «напрасным». Напротив, появление этого «внутреннего» классицизма, который достиг своей кульминации во «Встрече Марии и Елизаветы» в Реймсе, было не только одновременным, но и в своей сущности совпадало с теми натуралистическими тенденциями, которые пришли ему на смену (снова вспоминаются слова Гёте об античности как о части «природной природы»), а изгиб или ритм, определявшие представление высокой готики о человеческом движении, — не что иное, как скрытый классический contrapposto. Однако именно эта «скрытость» и важна.

В фигуре, поставленной all'antica, плечо над опорнс ногой как бы прогибается (функция этой ноги сра нима с функцией колонны, поддерживающей груз | таблемента), а в фигуре, подчиненной готическо\ изгибу, плечо над опорной ногой возносится (функция этой ноги сравнима с функцией столба, пере ющего свою энергию ребрам свода). То, что было зультатом равновесия двух естественных сил, результатом действия одной господствующей а классический элемент был настолько поглощен, стал неразличимым.

Аналогичные наблюдения допустимы и для друга областей, особенно для литературы. В течение XIII ка содержание классической философии, историог фии и поэзии хотя и достигло большого развития распространения, однако было полностью поглощено ! системой мышления, воображения и выразительнс высокого Средневековья, наподобие классическог contrapposto, поглощенного «готическим изгибом», а лингвистическая форма латинских сочинений полностью освободилась от своих классических образцов Не в пример Бернарду Шартрскому, Иоанну Солсб рийскому, Бернарду Сильвестру или Алану Лилльско- ] му, великие схоласты XIII и XIV веков уже больше не! согласовывали свой стиль с прозой Цицерона или Све-тония, а еще меньше с поэзией Вергилия, Горация, Лу- ] кана или Стация. Действительно, авторитет схоласта-1 ки, наполнявший и определявший все аспекты культурной жизни, больше, чем любой другой единичны* фактор, способствовал затуханию «протогуманисти- j ческих» устремлений120: схоластическое мышление требовало и порождало новый язык — новый не только в отношении синтаксиса, но и словаря, — способный оправдать принцип manifestatio (как я однажды решился его определить, принцип «ясности ради ясности»), который поверг бы в ужас классиков и привел бы в отчаяние Петрарку, Лоренцо Баллу, Эразма и Рабле.

Так, после Иосифа Эксетерского и Вальтера Ша-тильонского дни поэзии, пытавшейся соперничать с классиками, были сочтены. Показательно и то, что кроме Альберта Штадского и его явно анахроничного «Троила» («Troilus»), законченного в 1249 году, два крупнейших классицизирующих эпоса XIII века были посвящены не столько греко-римским, сколько современным героям: «Филиппида» («Philippid»; 1214— 1224) Гильома Бретонского и в конце века «Деяния Людовика, короля франков» («Gesta Ludovici Franco-rum Regis») Никола де Брея121. После этого желание состязаться с классической поэзией умерло окончательно. «Ищи латинского поэта, — говорит Орео, — не найдешь ни одного; гекзаметр и пентаметр вышли из моды; небольшие ритмические пьески, то благочестивые, то непристойные, — это все». Действительно, сама мысль о Фоме Аквинском или Уильяме Ок-каме, пишущих поэму в элегических дистихах, просто смешна.

Можно подумать, что своеобразная двойственность, господствовавшая в средневековом отношении к античности, была вызвана только тем, что скульпторы, резчики гемм и ювелиры Монреале, Реймса, Пизы, Палермо или Оснабрюка работали, основываясь на визуальных образцах, в то время иллюстраторы «Комментария на Марциана Кап составленного Ремигием, «Histoire ancienne», «Rom de Troie» или «Ovide moralise*, полагались на текст вые источники.

Конечно, это различие реально и существенн однако его недостаточно для объяснения самого ления. Можно показать, что разрыв между классич ской формой и классическим содержанием суще вовал не только при отсутствии изобразительно традиции, но также несмотря на доступность традиции; даже в тех случаях, когда Каролингск renovatio уберегло от забвения классические образы, они забывались или даже отбрасывались на протяжении XIII и XIV веков.

Последняя рукопись Пруденция — та самая, которая содержит миниатюру, изображающую Фисбу на готическом надгробии, — датируется 1289 годом, после чего традиция обрывается. Каролингские «Те-, ренции» («Terences»), добросовестно воспроизводившие место действия, жесты, костюмы и маски рим ской сцены, много раз копировались, при этом их классические черты постепенно стирались, однако оставались различимыми примерно до 1200 года; после этого — зияющий провал больше чем на двести лет, а когда снова стали иллюстрировать «Комедии» (впервые «Тёгепсе des Ducs» около 1408 года), миниатюры изображали действующих лиц в современной обстановке XV века122. В иллюстрациях астрономических текстов классическая традиция, возрожденная в каролингских копиях рукописей типа «Aratea» и удержанная впоследствии, подверглась в середине XIII века длительному искажению. Хотя, как, например, в миниатюрах к Теренцию, менялся стиль миниатюр, но сохранялась их композиционная структура.

С одной стороны, западные художники начали заимствовать или опять стали заимствовать из арабских книг иллюстрации, в которых общеизвестные классические архетипы не только изменялись так, чтобы больше соответствовать истинному расположению звезд, чем следовать эллинскому идеалу красоты, но и подвергались глубокой ориентализации в типах лиц, костюмах и снаряжении. Так например, в одной южноитальянской рукописи примерно 1250 года греческие боги и герои похожи на персонажей из «Тысячи и одной ночи» (ил. 88, ср. с ил. 12); и вследствие зрительной ошибки в интерпретации крови, капающей из шеи Медузы в изображении ее головы на щите Персея (Caput Medusae), она стала неправильно толковаться как бородатый демон (Ra's al Ghul, Caput Algol). Между прочим, поэтому мы до сих пор называем Алголом звезду второй величины в созвездии Персея123.

Со временем и по мере того, как эти ориента-лизованные типы распространились с юга Италии и из Испании на районы более тесно связанные с мусульманским Востоком, они постепенно теряли свой иноземный облик и становились похожими, по крайней мере на первый взгляд, на второстепенные современные изображения, вовсе не зависящие от какой-либо классической изобразительной традиции (Bild-Tradition), хотя и искаженно, но свободно использующие словесные описания. Находились ли эти описания в текстах, заново переведенных с арабского, как, например, знаменитое «Введение в астрологию» («Introductio in astrologiam»), написанное тем самым Абу Машаром, который под именем Альбу-масар занял положение, сравнимое с Вергилием, поскольку ему приписывалось предсказание рождения Христа, или таких западных авторов, хорошо знакомых с арабскими источниками, как Михаил Скот (придворный астролог Фридриха II) и его многочисленные последователи, их иллюстраторы отказывались или игнорировали греко-римские типы, предпочитая им такие, которые походили бы на обычных людей разного положения и рода занятий. Венера появлялась в облике молодой дамы, нюхающей розу; Юпитер мог быть в облике богатого господина с перчатками в руке или даже монаха с крестом и чашей; Меркурий встречался в облике епископа, ученого или музыканта (ил. 89, 90)124. Когда же клерикальная ошибка вкрадывалась в один из иллюстрируемых таким образом текстов, — когда, например, слово «glauco» в фразе «caput glauco amictu соорегшт» было неверно прочитано как «galeatum», — случалось так, что трагический Сатурн, бог одиночества, молчания и задумчивости, был изображен как пожилой и угрюмый солдат, с головой, «покрытой шлемом», а не «серым покрывалом» (ил. 89)125■

Словом, прежде чем итальянское Высокое Возрождение завершило положенную ему реинтеграцию, колеблющаяся кривая, которой, как я говорил, можно изобразить неустойчивость классических тенденций в постклассическом искусстве, достигла нулевой точки во всех жанрах, равно как и во всех странах. Последующие этапы Средневековья не только не объединили то, что сама античность оставила своим наследникам как некую двойственность — видимые памятники, с одной стороны, и тексты, с другой, — но даже растеряли те изобразительные традиции, которые Каролингское возрождение постаралось возродить и завещало как единое целое.

Таким образом, «принцип разделения» не может быть объяснен только случайностями в передаче. Мы выразим, по-видимому, основную тенденцию или идиосинкразию сознания развитого Средневековья, с которой мы еще не раз встретимся, когда назовем эту тенденцию труднопередаваемым стремлением «разделять изолированными перегородками» (/-compartmentalize*) такие психологические знания и культурные начинания, которым суждено было слиться воедино в эпоху Ренессанса. И наоборот, существовала изначальная неспособность к тому, что мы назвали бы «историческими» различиями. Но это возвращает нас к вопросу, поставленному нами в начале этой главы: могут ли все три рассмотренных нами явления — итальянское rinascita, Каролингское renovatio и параллельные движения, известные как Проторенессанс и протогуманизм, быть показаны как отличные друг от друга не только по масштабу, но и по структуре? А если это так, то возможно ли распознать в пределах этого тройственного явления разницу между Ренессансом с прописной буквы «Р» и средневековыми возрождениями, которые я предлагаю называть «ренес-сансами» с маленькой буквы? Вопрос этот, как я думаю, также заслуживает положительного ответа, ибо, говоря коротко, два средневековых возрождения были ограничены и преходящи, Ренессанс же был всеобщим и устойчивым.

Каролингское renovatio захватило всю империю Целиком и не оставило незатронутой ни одной области цивилизации; но оно было ограничено тем, что скорее требовало возврата утерянной территории, чем стремилось к завоеванию новых земель. Оно не выходило за пределы монастырского и административного высшего слоя (Herrenschicht), прямо или косвенно связанного с престолом. Художественная деятельность не включала монументальной каменной скульптуры, выбираемые для подражания образцы были, как правило, произведениями малых форм и обычно не старше IV или V столетия нашей эры, а классические ценности, как художественные, так и литературные, сохранялись, но не обновлялись (reactivated) (как мы видели, не делалось никаких попыток нового толкования классических образов или иллюстрирования классических текстов de novo).

С другой стороны, классическое возрождение XI и XII веков захватило многие общественные слои. В искусстве оно искало и достигло монументальности, выбирая образцы более древние, чем те, что обычно воспроизводились каролингскими мастерами, и освободило классические образы от того, что я назвал стадией цитат и парафраз (оно сделало как раз то, что Каролингское renovatio не смогло сделать, наделив новым смыслом классические образы и придав новые зрительные формы классическим темам). Но оно было ограничено во многих других отношениях: оно было лишь отдельным течением в пределах более общего потока тогдашней культуры (тогда как каролингская культура и движение renovatio представляли единое целое) и существовало только в определенных районах; в зависимости от этих районов наблюдалась существенная разница между творческой и литературной или антикварной реакцией на античность. Проторенессанс в искусстве был фактически ограничен архитектурой и скульптурой в противоположность живописи; в искусстве, как и в литературе, классическая форма оказывалась оторванной от классического содержания. Оба этих средневековых ренессанса были в конце концов недолговечными, поскольку за ними последовал относительный, в северных странах — абсолютный отход от эстетических традиций классического прошлого как в искусстве, так и в литературе.

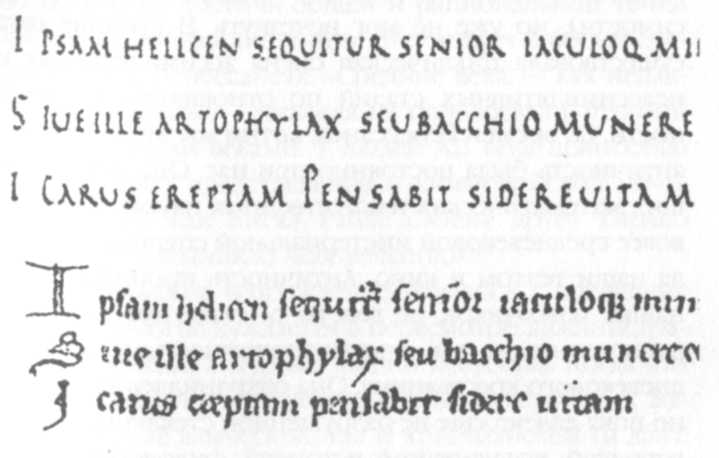

Насколько изменились обстоятельства под влиянием настоящего итальянского Ренессанса, можно судить по незначительному, но весьма показательному случаю. Каролингская рукопись типа «Aratea», содержащая среди других классицизирующих миниатюр помпейского стиля изображение Близнецов, оставалась нетронутой около четырехсот лет. Позднее некий доброжелательный переписчик счел нужным повторить текст шрифтом XIII века (рис. 2), видимо счи

Рис. 2. Фрагмент текста IX века, написанный в Capitalis Rustica с транслитерацией XIII века (Лейден, Библиотека Университета, Cod. lat. Voss. 79, fol. 7)

тая, что каролингские Capitalis Rustica поставят в тупик как его современников, так и потомков. Однако читатель XX века легче разбирается в каролингских письменах, чем в готических, и в этом иронический

смысл всей этой истории.

Наше собственное письмо и печатные знаки восходят к печатным литерам итальянского Ренессанса, которые, в решительном противопоставлении их готическим, возникли из каролингских образцов и образцов XII века, в свою очередь разработанных на классической основе. Можно сказать, что готическое письмо символизирует недолговечность средневековых ренессансов; наши современные типографские шрифты, будь то «печатные» или «курсивные», свидетельствуют об устойчивых свойствах итальянского Ренессанса. Позднее классический элемент в нашей культуре встречал оппозицию (хотя не следует забывать, что оппозиция есть только другая форма зависимости), но уже не мог исчезнуть. В Средние века существовала циклическая смена ассимилятивных и неассимилятивных стадий по отношению к античности. Со времен Ренессанса, хотим мы этого или нет, античность была постоянно при нас. Она жива в наших математических и естественных науках. В противовес средневековой мистериальной сцене, она создала наши театры и кино. Античность пропитала язык наших извозчиков, не говоря о языке мотористов и радиотехников, как противоположность языку средневекового крестьянина. Она сохранилась за тонкой, но пока далеко еще не разрушенной стеклянной перегородкой, воздвигнутой историей, филологией и археологией.

7

Возникновение и в конце концов формализация этих трех дисциплин, чуждых Средним векам, несмотря на всех каролингских «гуманистов» и на «гуманистов» XII века126, показали существенную разницу между средневековым и современным отношением к классической античности, позволившую понять как основную силу, так и слабость того и другого. В эпоху итальянского Возрождения классическое прошлое начало рассматриваться с неизменной дистанции, сравнимой «с дистанцией между глазом и предметом» в той фокусной перспективе, которая была одним из самых характерных нововведений того же Возрождения. Как в фокусной перспективе, эта дистанция препятствовала прямому контакту вследствие существования идеальной «проекционной плоскости», но позволяла достичь общей и рациональной точки зрения. Подобная дистанция отсутствует в обоих средневековых ренессансах. «Средние века, — как недавно было сказано, — никогда не подозревали, что они были средними веками. У людей XII века полностью отсутствовало представление о киммерийской ночи, из которой, как писал Рабле своему другу Тирако в 1532 году, возникло человечество»127.

Каролингское возрождение началось с ощущения того, что многое нуждается в пересмотре: административная система, литургия, язык и искусства. Когда это было осознано, тогда ведущие умы обратились к античности, как языческой, так и христианской (и даже с более сильным акцентом на второй), напоминая владельца автомобиля, у которого сломался мотор, но он может пересесть в автомобиль, унаследованный от деда, и, подправив его (не будем забывать, что сами ка-ролингцы говорили только об обновлении (renovare) или восстановлении (redintegrare), избегая таких слов, как reflorescere, revivere* или reviviscere, не говоря уже о renasci), будет им отлично пользоваться, более того, он может оказаться удобнее, чем более новая модель. Другими словами, каролингцы подходили к античности с чувством законных наследников, которые временно пренебрегли своей собственностью или даже забыли о ней, но снова востребовали ее обратно для тех же нужд, для которых она была предназначена.