Цитатность в живописи постмодерна

Цитатность в живописи постмодерна: «Мадонна» чилийского художника (живет и работает в США) Клаудио Браво. 1979-1980.

Вверху — образец цитатности в архитектуре постмодерна:

«Площадь Италии» (Новый Орлеан, Луизиана, США). Американский архитектор Чарлз Мур. 1978.

Вверху — архитектурная композиция «Пространства Абраксаса» архитектора Рикардо Бофилла. Марн-ла-Валле (близ Парижа). 1978-83.

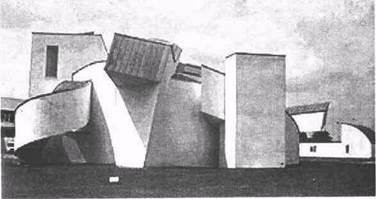

Вверху — здание Международного музея мебели и дизайна в Вейле на Рейне, Германия. Американский архитектор Френк Гери. 1989

МАСКИ ПОСТМОДЕРНА

Маска разрушает лицо (Джим Кэрри в фильме Маска», 1994)

Маска насилия (М. Макдауэлл в фильме Стэнли Кубрика «Заводной апельсин», 1972).

Человек под маской зверя («Игра любви и случая» П. К. Мариво в постановке Альфредо Ариаса).

Здание Американской телефонной и телеграфной компании (AT&T) в Нью-Йорке (1982) архитектора Филипа К. Джонсона, оказавшее огромное влияние на становление постмодернистского стиля в архитектуре.

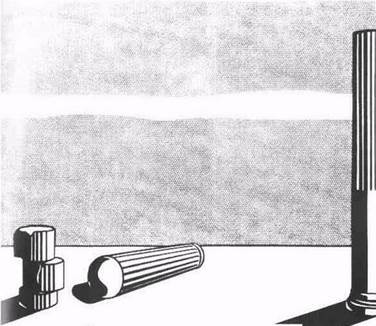

«Руины» американского художника Рая Лихтенштейна (1965), имитация классического пейзажа, пронизанная тревожной иронией;

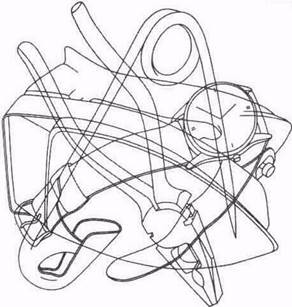

«Картина: утюг, часы, плоскогубцы, булавка» английского художника Майкла Крэйг-Мартина (1978) — «украденные вещи» постмодерна.

Постмодерная травестия: японский актер Кацуо Оно в женских ролях.

ПОСТМОДЕРНИЗМ В РОССИИ.

Вверху — постмодерный ландшафт в Петрозаводске (Карелия): фрагмент набережной Онежского озера со скульптурной композицией Ф. Дюссайанта (1990-е гг.).

Владимир Гобозов. Охота короля.

Игра готовыми предметами и моделями: Дэйвид Мах. «Старая мелодия» (1992).

Рудольф Хаусснер (Австрия). Адам в трех лицах (1974-75).

Фантастичность постмодернистского «реализма»: «Гипер-Реализация» Винсента Дезидерио (США, 1988).

Вверху — постмодернистские метаморфозы человека: «Человек в пространстве» Джонатана Боровски (США, 1978)

Номадические миры Нью-Йорка: «Без названия» Жана-Мишеля Баске и Энди Уорхолла (1984).

[193]

объявляется Мелроуз главным источником воздействия на публику и составной частью более общего комплекса «театральности» («максимальный расход энергии, ориентация на присутствие зрителей и организация их активного визуального внимания») (Melrose:1994, с. 266).

«Мне кажется, что письмо, которое мы назовем эффективным в 1990-х годах, должно разработать теорию потенциального значения звучания голоса, который по той или иной причине вибрирует в теле/телах его обладателей и резонанс которого проникает во все пространства коллективного лицезрения спектакля, превращая каждого индивида в участника общего действа. Это означает, что нам нужна специальная теория «вибрации», которая позволила бы нам понять, почему произнесенный отрывок предложения является сложным мускульным актом, воздействующим, как и все мускульные действия, не явным образом и не просто через «центральную нервную систему», а через сетчатку глаза. Это, очевидно, происходит в мозговом центре, способном не просто функционировать, а сохранять таинственный след или «отклик» ранее испытанного мускульного напряжения» (там же, с. 221).

ПИСЬМО

Франц. ecriture. Концепция «письма»Жака Дерриды (также &&голос-письмо) построена скорее на негативном пафосе отталкивания от противного, чем на утверждении какого-либо позитивного положения, и связана с пониманием письма как социального института, функционирование которого насквозь пронизано принципом дополнительности; эта концепция выводится из деконструктивистского анализа текстов Платона, Руссо, Кондильяка, Гуссерля, Соссюра. Деррида рассматривает их тексты как репрезентативные образцы «логоцентрической традиции» и в каждом из них пытается выявить источник внутреннего противоречия, якобы опровергающего открыто отстаиваемый ею постулат первичности речи (причем, речи устной) по отношению к письму, Причем, по аргументации Дерриды, суть проблемы не меняется от того, что существуют бесписьменные языки, поскольку любой язык способен функционировать лишь при условии возможности своего существования в «идеальном» отрыве от своих конкретных носителей. Язык в первую очередь обусловлен не «речевыми событиями» (или «речевыми актами») в их экзистенциональной неповторимости и своеобразии, в их зависимости от исторической конкретности данного «здесь и сейчас» смыслового контекста, а

[194]

возможностью быть неоднократно повторенным в различных смысловых ситуациях.

Иными словами, язык рассматривается Дерридой как социальный институт, как средство межиндивидуального общения, как «идеальное представление» (хотя бы о правилах грамматики и произносительных нормах), под которые «подстраиваются» его отдельные конкретные носители при всех индивидуальных отклонениях от нормы — в противном случае они могут быть просто не поняты своими собеседниками. И эта ориентация на нормативность (при всей неизбежности индивидуальной вариативности) и служит в качестве подразумеваемой «дополнительности», выступая в виде «архиписьма», или «прото-письма», являющегося условием как речи, так и письма в узком смысле слова.

При этом внимание Дерриды сосредоточено не на проблеме нарушения грамматических правил и отклонений от произносительных норм, характерных для устной, речевой практики, а на способах обозначения, — тем самым подчеркивается произвольность в выборе означающего, закрепляемого за тем или иным означаемым. Таким образом, понятие «письма» у Дерриды выходит за пределы его проблематики как «материальной фиксации» лингвистических знаков в виде письменного текста: «Если «письмо» означает запись и особенно долговременный процесс институирования знаков (а это и является единственным нередуцируемым ядром концепции письма), то тогда письмо в целом охватывает всю сферу применения лингвистических знаков. Сама идея институирования, отсюда и произвольность знака, немыслимы вне и до горизонта письма» (Derrida:1967a, с. 66).

ПЛАВАЮЩЕЕ ОЗНАЧАЮЩЕЕ

Англ. floating SIGNIFIER. Термин, введенныйЛаканом и получивший большую распространенность в американской версии деконструктивизма. В своей борьбе против традиционного, возводимого к авторитету. Соссюра понимания природы знака Лакан фактически раскрепостил означающее, освободив его от зависимости от означаемого, и ввел в употребление понятие «плавающего (или скользящего) означающего». Следует отметить, что впервые он высказал эту мысль еще в работе 1957 г. «Инстанция буквы в бессознательном, или судьба разума после Фрейда» (Лакан:1997),где он, в частности, постулирует тезис о «непрекращающемся ускользании означающего под означающее», что фактически в любом тексте предполагает лишь взаимодействие, игру одних означающих в их отрыве от означаемого. Значительно позднее эту

[195]

мысль французского психоаналитика подхватилаЮ. Кристева,создав ее подробно обоснованный телькелевский вариант, однако, что более существенно, на этом же постулате построена и теория &&следа Дерриды.

С этой же мыслью о возможности разрыва самой структуры знака связана и проблема интерпретации смысла. При таком подходе процедура интерпретации сильно усложняется, и, по мнению Лакана, «было бы ошибкой утверждать, как это высказывалось раньше, что интерпретация открыта всем смыслам под предлогом, что это вопрос только связи означающего с означаемым, и следовательно неконтролируемой связи. Интерпретация не открыта любому смыслу», — подчеркивает исследователь, — и «эффект интерпретации заключается в том, чтобы изолировать в субъекте ядро. Кет, используя собственный термин Фрейда, или бессмысленность, что, однако, не означает, что интерпретация сама по себе является бессмыслицей» (Lacan: 1977, с. 249-250).

Синтия Чейз пишет об этом: «Формальный анализ Лаканом сна-текста привел к интерпретации Бессознательного скорее как означающего процесса, чем смысла, и к концепции знания как знания бессознательного, достигаемого посредством работы психоанализа, как эффекта Бессознательного» (Chase: 1987, с. 213).Иными словами, само знание как таковое есть не что иное, как ощущение работы бессознательного, его эффект, и, кроме того, будучи скорее означающим процессом, нежели смыслом, оно в себе никакого смысла, кроме того, что оно является бессознательным, не несет (также &&знак, критика его традиционной структуры).

ПЛЕМЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ &&НОМАДОЛОГИЯ

ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЕ ИНСТАНЦИИ

Франц., англ. instances, нем. instanzen. В зависимости от установки исследователей на структуралистские, структурно-коммуникативные или рецептивно-эстетические теоретические предпосылки получают различные терминологические уточнения — инстанции нарративного литературного текста, рассказа, &&дискурса или разных категорий автора и читателя. Среди современных нарратологов нет единого мнения о количестве повествовательных инстанций: от четырех обязательных до восьми, включая четыре «факультативных», причем каждая из них у различных исследователей может получать дополнительную дифференциацию, расщепляясь до бесконечности (&&нарративная типология).

[196]

– Особенно это касается категории читателя (конкретный, или реальный, абстрактный, или имплицитный, эксплицитный, виртуальный, идеальный, несостоятельный, предполагаемый, имманентный, интенциональный, концептуальный, фиктивный, продуцированный, воображаемый, информированный, архичитатель и т. д.).

Собственно, проблема разграничения различных типов внетекстовых читателей выходит за пределы интересов &&нарратологии в узком смысле слова и является прерогативой рецептивной эстетики. Однако в современных условиях, когда в литературоведении происходит процесс активного взаимовлияния разных подходов, принципов и методик анализа, осуществить такое разграничение в конкретных теориях какого-либо литературоведа не всегда представляется возможным. Например, концепции нарратолога В. Шмида (Schmid:1973), Дж. Принса (Prince: 1982) по проблематике охватываемого круга вопросов затрагивают и рецептивно-эстетическую тематику. С другой стороны,X, Линк в своей влиятельной работе «Рецептивное исследование: Введение в методику и проблематику» (Link: 1976) значительную ее часть отвела объяснению основных положений нарратологии как необходимого введения в собственно рецептивную проблематику.

Основные повествовательные инстанции, выступающие в роли членов коммуникативной цепи, по которой осуществляется «передача» художественной информации от писателя к читателю, находящихся на противоположных полюсах процесса художественной коммуникации, — это, во-первых, реальные автор и читатель, находящиеся на внетекстовом уровне, и, во-вторых, многочисленные внутритекстовые инстанции.

Нарратологи исходят из убеждения, что на каждом повествовательном уровне (&&повествовательные уровни) должна быть своя пара отправителя и получателя художественной информации. Первым таким уровнем, на котором возникает абстрактная или нормативная коммуникативная ситуация, является уровень взаимодействия абстрактного, &&имплицитного автора и абстрактного, &&имплицитного читателя. Оба они письменно не фиксируются в тексте, а лишь только постулируются необходимостью вовлечения литературного текста в коммуникативный процесс и поэтому являются абстрактно-теоретическими конструктами. На этом основании немецкий славистВ. Шмид предпочитает говорить об «абстрактном авторе» и «абстрактном читателе». В психологическом плане эти две инстанции реализуются как пред-

[197]

полагаемые образы автора (интенция читателя) и читателя (интенция автора) и поэтому терминологически обозначаются как имплицитный, т. е. подразумеваемый, автор и имплицитный читатель.

Некоторые исследователи, например, С. Чэтман (Chalman:1978), ограничиваются этими четырьмя инстанциями, другие — Ж. Женнет (Genette: 1966-1972), не учитывают имлицитного автора и имплицитного читателя в своей классификации, за что, в частности, последний подвергся критике со стороны Ш. Риммона (Rimmon:1976) и В. Бронзвара (Bronzwaer:1978).

Для лингвистически ориентированных нарратологов, близких структуралистским позициям, главное значение имеют повествовательные инстанции, зафиксированные в тексте. К их числу принадлежит основная повествовательная инстанция — &&нарратор (рассказчик, повествователь), ответственный за «вербализацию», т. е. выражение в языковой форме художественной информации. Ее получателем на этом повествовательном уровне является

&&наррататор, впервые получивший наиболее обстоятельное теоретическое обоснование в трудах американского нарратолога Дж. Принса (Prince: 1973а, Prince: 1973b).

Дальнейшая детализация этого уровня, где действует коммуникативная пара нарратора и наррататора, привела к выделению еще двух подуровней со своими повествовательными инстанциями. Если нарратор повествует в «личной грамматической форме» (от анонимного первого лица или лица персонажа-рассказчика), то постулируется возникновение уровня «фиктивной коммуникативной ситуации», на котором коммуницируют фиктивный, или &&эксплицитный автор («фигура в тексте») и фиктивный, или &&эксплицитный читатель. Последний также может выступать как в роли персонажа — слушателя рассказываемой истории, так и в виде текстуально зафиксированных обращений эксплицитного автора типа «дорогой читатель», «Вы можете этому не поверить, но...» и т. д. Данный уровень, и, соответственно, его инстанции отсутствуют в «безличном», «имплицитном» повествовании от третьего лица.

Ж. Женетт (Genette: 1966-1972) иМ. Баль (Ва1:1977) выделили еще один коммуникативный уровень — уровень &&фокализации, где происходит вербализация зрительной перспективы, и, соответственно, фокализатора — отправителя этой воплощенной в слова зрительной информации и ее получателя — имплицитного зрителя. Если уровень «фиктивной коммуникации» помещается В. Шмидом и X. Линк над дискурсивным уровнем

[198]

нарратора и наррататора (Линк, Link:1976, с. 25), то Баль отождествляет уровень фокализации с рассказом и располагает своего фокализатора между повествователем и &&актором — действующим лицом романного мира.

На самом глубинном уровне художественного произведения, на уровне «романного мира» (Lintvelt:1981, с. 17), «изображаемого мира» (Schmid:1973, с. 26) возникают многочисленные коммуникативные ситуации со своими нарраторами и наррататорами. Всякий раз, как кто-нибудь из персонажей-акторов берет слово, он тем самым возлагает на себя функцию повествователя, а его аудитория (неважно, в единственном или множественном лице) приобретает функцию наррататора. Естественно, что в случае диалога эти функции становятся попеременно взаимообратимыми.

Иными словами, любая повествовательная инстанция — это прежде всего функция, и как таковая она представляет собой переменную величину в каждом конкретном эпизоде любого художественного текста. Постоянной она может быть только в своем абстрактном виде как теоретический конструкт, абсолютизирующий и гипостазирующий изначально природную изменчивость явлений в фиктивную константность представлений идеального мира. Голландский исследователь Е. А. де Хаард отмечает, что в «Войне и мире» Толстого дистанция между повествователем и абстрактным автором «относительно невелика. Так, повествователь в этом романе выражает мнения, с которыми Толстой согласился бы в тот период своей жизни без всякого намека на иронию» (Haard: 1979, с. 98); таким образом, здесь констатируется факт совпадения позиций сразу трех повествовательных инстанций: реального автора (Толстого в момент написания романа «Война и мир»), абстрактного автора (подразумеваемого, имплицитного автора этого произведения) и имперсонального повествователя-нарратора (повествование ведется от третьего лица). То же самое можно практически сказать и о всех остальных повествовательных инстанциях.

В результате подобной изменчивости функций повествовательных инстанций, их способности быть более или менее очевидными или, наоборот, сливаться друг с другом в конкретной практике реального романного текста, их довольно трудно вычленить в «чистом» виде; между ними существует огромное количество переходных форм. Этим и объясняется факт существующих разногласий в оценке и интерпретации конкретных художественных текстов при гораздо более явном консенсусе в отношении теоретических положений дисциплины нарратологии.

[199]

ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЕ УРОВНИ

Франц. niveaux naratifs. Теоретические конструкты, дающие, по мнению представителей &&нарратологии, схематизированное представление о процессе художественной коммуникации, в ходе которого лингвистический текст превращается в литературное произведение. В отличие от структуралистов, также понимавших произведение как сложное, многоуровневое, структурно упорядоченное образование, нарратологи делают акцент на коммуникативной природе этих уровней. Для них это прежде всего уровни коммуникации, на которых коммуницируют друг с другом главные &&повествовательные инстанции (отправитель и получатель художественной информации) в специфической для каждого повествовательного уровня форме. При этом предполагается, что каждая пара отправителя и получателя одного повествовательного уровня вступают друг с другом в коммуникативную связь не прямо, а косвенно — через опосредующую роль повествовательных инстанций, находящихся на другом, «нижележащем» уровне, иерархически подчиненном первому. Так, например, конкретный автор и конкретный читатель какого-либо произведения общаются друг с другом не непосредственно на внетекстовом уровне, а через само произведение, т. е., по нарратологическим представлениям, при помощи повествовательных инстанций, существующих и коммуницирующих друг с другом внутри текста, иными словами, на внутритекстовых уровнях. В свою очередь, как только повествователь, имеющий своим адресатом наррататора и общающийся с ним уже на внутритекстовом или дискурсивном уровне, дает слово персонажу, то возникает новый повествовательный уровень со своими повествовательными инстанциями.

Общее количество повествовательных уровней в конкретном художественном произведении, особенно в случае вставного рассказа (так называемого «рассказа в рассказе») может быть очень велико. Характерный пример — структура «Тысячи и одной ночи», где главный повествователь Шехерезада, выступая в функции &&эксплицитного автора, часто уступает место рассказчика персонажам своих историй, в свою очередь нередко передоверяющим эту роль героям своих повествований. Однако главной задачей нарратологии было выявление не этих микроуровней, а макроуровней, обеспечивающих коммуникацию всего произведения в целом и включающих в этот процесс также реального автора и реального читателя.

Первым коммуникативно ориентированную схему повествовательных уровней и соответствующих им повествовательных ин-

[200]

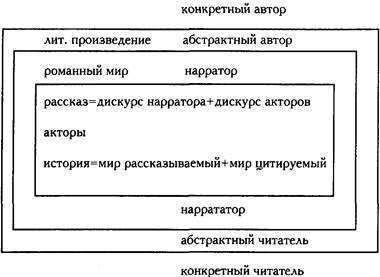

станций предложил Вольф Шмид (Schmid:1973), переработавший идеи М. Бахтина, У. Бута, Ф. К. Штанцеля и Л. Долежела. Затем она усовершенствовалась и дорабатывалась Р. Варнингом, X. Линк, М. Баль, Я. Линтвельтом, Дж. Принсом. Восходящая к Шмиду «модель вертикального разреза повествовательной структуры» (там же, с. 20) предполагает четыре уровня коммуникации:

1) внетекстовой, где происходит опосредованная другими уровнями коммуникация между реальным автором и реальным читателем («эмпирически историческими лицами»);

2) внутритекстовой уровень абстрактной коммуникативной ситуации, где реализуется коммуникация теоретических конструктов абстрактного, или имплицитного автора и абстрактного читателя;

3) внутритекстовой уровень фиктивной коммуникативной ситуации, где коммуницируют «фиктивные» автор и читатель, т. е. эксплицитные повествовательные инстанции, выступающие в виде персонажей; и

4) уровень «мира в тексте», на котором возникают многочисленные коммуникативные ситуации между &&акторами. Таким образом, Шмид в «изображенном мире» (dargestellte Welt) выделял также и «цитируемый мир» (zitierte Welt) для обозначения еще одного «мира», воссоздаваемого дискурсом романных акторов (там же, с. 27).

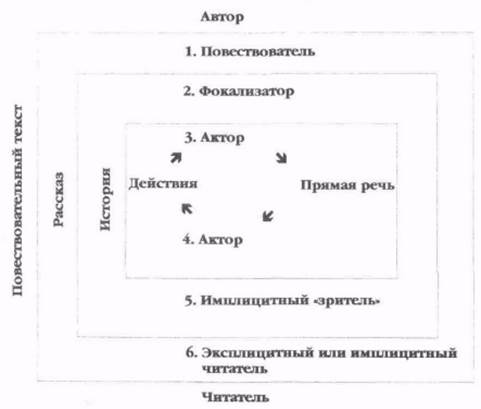

Нарратологи, работающие в рамках французской традиции, пытаются теоретически обосновать коммуникативный характер таких традиционно структуралистских понятий, как «повествовательный текст», «рассказ», «история», интерпретировав их как повествовательные инстанции структуры художественной коммуникации. В частности, М. Баль предлагает следующее объяснение и схему взаимодействия повествовательных уровней и повествовательных инстанций: «Каждая инстанция реализует переход из одного плана в другой; актор, используя действие как материал, делает из него историю; фокализатор, отбирая действия и выбирая угол зрения, под которым он их представляет, делает из них рассказ; тогда как повествователь претворяет рассказ в слова:

он делает из них повествовательный текст. Теоретически каждая инстанция адресуется к получателю, расположенному на том же уровне: актор адресуется к другому актору, фокализатор к «зрителю» — косвенному объекту фокализации, и повествователь адресуется к гипотетическому читателю» (Ва1:1977, с. 33). Этот процесс коммуникации поясняется схемой:

[201]

(рамками изображаются повествовательные уровни)

Аналогичную попытку предпринялЯ. Линтвельт, опиравшийся в основном на идеи В. Шмида. Свою схему он поясняет на примере сказки Ш. Перро «Мальчик-с-пальчик»:

«Повествование — это нарративный акт и, в широком смысле, весь ансамбль фиктивной ситуации, в которой он имеет место, включая наррататора и его наррататора. Под рассказом я понимаю повествовательный текст, состоящий не только из повествовательного дискурса, высказываемого наррататором, но также и из слов, произносимых акторами и цитируемых наррататором. Мальчик-с-пальчик и Людоед участвуют как акторы в нарративном содержании рассказа, т. е. в истории или диегезисе. Так же, как рассказ объединяет в себе дискурс наррататора с дискурсом акторов, так и история содержит в себе действие, являющееся объектом дискурса наррататора, и события, воссоздаваемые дискурсом акторов, и, следовательно, охватывает как мир повествуемый, так и мир цитируемый. Рассказ = дискурс наррататора + дискурс акторов. История, диегезис = мир рассказываемый + мир цитируемый» (Lintvelt:198l, с. 31-32) (выделено автором. — И. И.).

[202]

ПОВСЕДНЕВ

Франц. quotidien, англ. quotidian, нем. alltag (alltagsleben). Термин социолого-гуманитарных наук, демонстрирующий переориентацию современных философских исследований с традиционных для них проблем, рассматриваемых преимущественно sub specie aeternitatis, на проблематику повседневной жизни, где, по мнению большинства современных мыслителей, и протекают наиболее жизненно важные процессы, ускользающие обычно от рассудочного анализа, поскольку относятся скорее к сфере &&культурного бессознательного. Постановка проблемы повседнева позволяет изучать жизнь не в ее крайних проявлениях, фиксируемых в философски отрефлексированных понятиях или в художественно-религиозных сублимациях, а в том виде, как она проявляется в быту, отчасти в сознательном, а в большей мере даже в бессознательном виде.

Изучение повседнева имеет довольно долгую историю; на первоначальном этапе оно развивалось в несколько абстрактных понятиях философии жизни, заново поставившей на повестку дня вечный вопрос о специфике существования Lebenswelt'a — жизненного мира человеческого бытия. Во Франции проблематика повседнева приобрела особую актуальность благодаря деятельности Школы анналов, категорически, особенно на первом этапе своего авангардистского порыва, отказавшейся изучать историю

[203]

«великих» людей, принципиально предпочтя им историю «молчаливого большинства», в то же время достаточно грамотного, чтобы оставить после себя письменные следы.

Современный виток своего развития она обрела, получив новый импульс в работеМишеля де Серто 1980 г. «Изобретение повседнева» (De Certeau:1980: на английский она была переведена как «Практика повседневной жизни» — De Certeau: 1984). Четко и программно сформулированные идеи Серто затмили все, или почти все, что было сделано ранее в этой области, перехватив инициативу и направив дальнейшее развитие научной мысли в определенное русло. Справедливости ради следует все же отметить, что еще в 1973 г. в Париже была опубликована солидная двухтомная работа Э. Гофмана «Мизансцена повседневной жизни» (Goffman:1973), в 1989 вышло известное исследование Пьера Бувье «Работа повседнева: попытка социо-антропологического подхода»(Bouvier:1989), где он обобщил свои идеи, разрабатываемые им с начала 80-х годов. Сюда же можно отнести очень влиятельную работу Маффесоли 1985 г. «Обыденное сознание» (Maffesoli:1985).

Постепенно философия повседнева стала оформляться как специфическая наука — так называемая «социо-антропология современности», как назвал одну из своих недавних книг сам Бувье (Bouvier:l995). В данный момент она существует как одно из весьма популярных направлений современного научного знания, ставя своей задачей дать самоосмысление культуры, или, выражаясь более точно, описание культурного бессознательного, причем в самом широком диапазоне социо-культурных практик, от наблюдений за чисто политическими институтами жизни до глубинных культурных феноменов. В качестве примера можно привести исследование Ж. Абемса «Повседневная жизнь европейского парламента» (Abems:1992), или работы М. Оже «Атопика: введение в антропологию сюрсовременности» (Auge:1992) «Смысл других:

актуальность антропологии» (Auge:1994a), «К антропологии современных миров» ( Auge:1994b).

Давно и очень продуктивно работает в сфере социальной антропологииЖорж Баландье. Для него, как и для многих современных французских антропологов повседнева, характерна очень любопытная траектория исследовательских интересов: почти все они начинали с традиционных социо-антропологических, как это было принято, полевых наблюдений «первобытных» африканских сообществ, с изучения традиций, обрядов, суеверий, пережитков языческих верований, их синкретизма с насильственной христиа-

[204]

низацией или уже традиционной для тех мест исламизацией быта. Затем, в 60-70-е годы французские социоантропологи пережили волну интенсивного увлечения социальными проблемами самого широкого аспекта, изучая в основном практику социальных институтов, лежащих в основе функционирования общества как сложной, многослойной системы. С конца 70-х — начала 80-х годов большинство из них решительно переориентировалось на исследование социальных и духовных практик повседнева, преимущественно в его культурно-бессознательном аспекте. И здесь роль Жоржа Баландье была весьма значительной. Достаточно назвать такую его влиятельную книгу, как «Власть над сценами» (Balandier:1992).

Другой не менее важной фигурой в изучении повседнева являетсяПьер Бурдье, автор книги «Различие» (Bourdieu:1979),представляющей собой детальный анализ привычек и вкусов всех социальных слоев Франции: от рабочих, крестьян, служащих, интеллигенции в различных ее дифференциациях и вплоть до крупной буржуазии. Ученый прослеживает в основном престижность тех или иных вкусовых, игровых, зрелищных и прочих пристрастий. Фактически Бурдье и предпринял изучение той области, которая называется Lebenswelt и которую он определяет, согласно Гуссерлю, как горизонт жизни, где коренятся язык и поведение и к которым необходимо обращаться, чтобы понять наших собеседников. Бурдье смог убедительно показать, что каждая социальная группа отличается своим образом жизни, манерами, мышлением, питанием; что она зависит от собственных традиций даже тогда, когда хочет их избежать. Иными словами, Бурдье, проанализировав то, что он называет «капиталом денег» и «капиталом знаний» французского общества, показал, каким образом пристрастия и вкусы, даже чисто эстетические, предопределяются политическими и философскими и иными взглядами.

В исследования политического аспекта повседнева много интересных наблюдений и обобщений сделал Поль Вирилио (Virilio:1996; Virilio: 1998); в общефилософском плане, связанном, однако, самым непосредственным образом с политической злободневностью (см. его книгу «Войны в Заливе не было»; Baudrillard: 1991) несомненна и неоспорима роль Жана Бодрийара (Baudrillard:1981; Baudrillard: 1987).