Песня о ковалевском и ланцетнике-амфиоксе

Начиная с работ Ковалевского в биологии, эмбриологии началась новая эпоха. К скромному ученому в Неаполь съезжались со всего мира биологи, врачи — маститые, знаменитые и просто студенты. Ковалевский уехал, а в Неаполь все тянулись его последователи, повторяя его опыты, изумляясь их простоте и наглядности. В конце концов биологи Европы организовали там что-то вроде постоянной биологической станции, куда еще в начале XX века можно было приехать, поработать, послушать воспоминания старого рыбака, добывавшего ланцетников «самому Ковалевскому». Пели на станции песню немецких студентов, которую я тебе здесь попытаюсь перевести, — в ней довольно точно описываются опыты Ковалевского, первые этапы развития личинки ланцетника, похожие на первые превращения зародыша всех позвоночных животных... Пелись каждые четыре строчки, каждая пятая — скандировалась.

Шел я берегом, один,

А навстречу — господин.

Выразив восторг,

Он мне дал листок,

ГДЕ БЫЛО НАПИСАНО: КОВАЛЕВСКИЙ, ПРОФЕССОР ИЗ ПЕТЕРБУРГА.

Утро, будят.

Пишет мне

Он в любезнейшем письме:

Вас прошу прийти

В восемь без пяти.

БЫТЬ В ОЗНАЧЕННОЕ ВРЕМЯ НА МОРСКОМ БЕРЕГУ НЕПРЕМЕННО НАТОЩАК!

Вот, взволнован и побрит,

Приняв самый светский вид,

Я с горы иду

И чего-то жду.

СО СКЛОНА ВЕЗУВИЯ ДОБИРАЮСЬ ДО НАЗНАЧЕННОГО МЕСТА, ОЩУЩАЯ ЛЕГКИЙ ГОЛОД.

Герр профессор там стоит,

В море вдумчиво глядит

И меня позвал,

Чтоб и я стоял

И ТОЖЕ ТАРАЩИЛ ГЛАЗА В МОРЕ.

Над заливом все темней,

А в желудке голодней,

И приплыл тогда

Тот, кого он ждал.

ЭТО БЫЛ ЛАНЦЕТНИК-АМФИОКС, КОТОРЫЙ ПО РАССЕЯННОСТИ УРОНИЛ ЧТО-ТО В ВОДУ.

В тот же миг, тиха, нежна,

Амфиоксина жена

Приплыла на зов

И, не тратя слов,

С МЕСТА НЕ СХОДЯ, ОТЛОЖИЛА СВОЮ АМФИ-ОКСИНУ ИКРУ.

Ковалевский возбужден,

Вот ныряет в море он,

И, икру достав,

Он бежит стремглав

К СЕБЕ ДОМОЙ, ВЕЛЕВ МНЕ СЛЕДОВАТЬ ЗА НИМ.

Амфиоксина икра

Развивалась до утра,

Вырос из одной

Клетки — целый слой!

ЭТОТ СЛОЙ, КОТОРЫЙ КОВАЛЕВСКИЙ НАЗВАЛ БЛАСТОДЕРМОЙ, ОБРАЗОВАЛ К ПОЛУНОЧИ ПУЗЫРЕК-БЛАСТУЛУ.

Прогибается слегка

Оболочка пузырька,

Чтобы стать сплошной

Стенкою двойной.

СБЛИЗИВШИЕСЯ СТЕНКИ СВЕРНУВШЕГОСЯПУЗЫРЬКА-БЛАСТУЛЫ ОБРАЗУЮТ ДВОЙНУЮ ОБОЛОЧКУ НОВОГО ТЕЛА ЗАРОДЫША.

И поплыл живой мешок,

И реснички — вместо ног,

Добывать еду.

Ну а я все жду.

КОВАЛЕВСКИЙ РАССКАЗАЛ МНЕ, ЧТО ЛИЧИНКА АМФИОКСА, ПОПЛАВАВ СВОБОДНО, ПЕРЕХОДИТ К СЛЕДУЮЩЕМУ ПРЕВРАЩЕНИЮ.

И теряя аппетит,

Вдруг сбивается с пути,

То плывет вперед,

То назад плывет,

ТО ЕСТЬ БЕСПОКОИТСЯ: ЭТО ЧЕРЕЗ ТЕЛО ЛИЧИНКИ, ПОДОБНО ВЕРТЕЛУ, ПРОРАСТАЕТ ХОРДА!

А потом и мозг спинной,

Все детали до одной

Я назвал бы все,

Но, увы, месье,

ИЗ-ЗА ОМЕРЗИТЕЛЬНЫХ ЛАТИНСКИХ НАИМЕНОВАНИЙ ЭТО ЗАТРУДНИТЕЛЬНО.

Под конец осилил я:

Есть еще асцидия.

Вроде и она

Хордою знатна.

НО ПОЧЕМУ-ТО С ВОЗРАСТОМ ОНА ГЛУПЕЕТ, КУДА-ТО ТЕРЯЕТ СВОЙ ХРЕБЕТ И БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ ПРИРОДА ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ В НЕЙ ИСЧЕЗАЕТ.

А когда я все узнал,

Аппетит во мне взыграл,

Аж живот свело.

Тут и рассвело.

Я УЖЕ НЕ МОГ БОЛЬШЕ СЛУШАТЬ: ЗАЧЕМ УЗНАВАТЬ ТО, ЧТО И ТАК УЗНАЕШЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ.

Мне принес профессор трость,

Шляпу тоже он принес...

— Вас узнать был рад.

Дорогой собрат! —

СКАЗАЛ КОВАЛЕВСКИЙ И ПРОВОДИЛ МЕНЯ ДО ДВЕРЕЙ БЕЗ УЖИНА.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В которой выясняется, что внутри нас живет не только прошлое, но и будущее

ИНТУИЦИЯ ПРИРОДЫ

У Ковалевского, как у всякого настоящего ученого, была богатая интуиция. Как бы ни был трудолюбив экспериментатор, шансы сделать открытие, продвинуть вперед науку у него равны почти нулю, если он будет пробовать, экспериментировать «методом слепого тыка», не предчувствуя, не предугадывая, куда свое трудолюбие лучше всего приложить.

А могла ли природа добиваться таких удивительных результатов в эволюции живого, действуя методом «слепого тыка»? Только методом проб и ошибок? В последнее время ученые, уже зная, с какой скоростью могут появляться новые случайные признаки в организме, попробовали подсчитать, сколько же времени понадобится эволюции, чтобы дождаться признака действительно полезного, да потом еще закрепить его отбором. И сколько лет нужно, чтобы множество таких случайно получившихся свойств сформировали, наконец, лошадь или человека. Подсчеты дали очень большие цифры: времени жизни на Земле не хватало.

Получалось, что и в эволюции живого есть что-то вроде интуиции ученого. Какой-то фактор, как бы нацеливающий «эксперимент» природы или хотя бы заранее предупреждающий: такие-то и такие попытки просто бессмысленны, лучше и не пробовать. Некоторые философы, те, которые с большой неохотой уступали эволюционному учению, узнав о таких подсчетах, очень обрадовались. Ну конечно, раз в природе есть что-то вроде интуиции, предопределяющей дальнейшие шаги, значит, есть что-то вроде талантливого ученого, обмозговывающего, как это все поумней да поэкономней сделать. Творец!

Ученые, как правило, ничего не имеют против великого изобретения человечества, религии, понятие Бога дало человеку очень многое, без этого понятия он бы не стал Человеком. Основные понятия человеческой совести, норм общежития, нравственного закона, по мысли Канта, не менее прекрасного и важного, чем звездное небо над головой, возникли в сфере веры. Но он же всегда выступал против «религиозных» спекуляций в науке и «научных» в религии. Многие ученые, в том числе и столь досадивший некоторым священнослужителям Чарльз Дарвин, были глубоко верующими людьми, что не мешало им искать и находить истину, разлитую в Природе независимо от хотения или нехотения человека.

Точного ответа на все вопросы, связанные с эволюцией, нет. Во всяком случае, столь точного, как в математике. Но найдено очень многое — усилия поколений ученых не только не пропали даром, а вознаграждены захватывающей и величественной картиной, открывающейся перед человеком, пожелавшим узнать свою родословную.

Можно говорить о философии природы, философии эволюционного учения.

В затруднительных случаях полезно попробовать вернуться к началу и оттуда попытаться распутать клубок, в котором запутались... Вернемся и мы к химической эволюции, зарождению жизни, когда все было гораздо проще. Была некая лужа, в ней замкнутым циклом происходили химические реакции — так, что последняя реакция воспроизводила начальные условия для первой. Это и была преджизнь. Допустим, что-то в окружающей среде менялось, «живая лужа» должна была приспособиться к изменению, эволюционировать.

Человек обитает почти по всей Земле — и там, где жарко и где всегда холодно. Там, где не хватает одних веществ и в избытке другие.

Разные условия существования влияют на нас, на болезни, самые распространенные в той или иной области. Но прямого влияния этих разных условий на тип человека, на его наследственность нет или почти нет. А вот какие-то химические или температурные изменения в древней «живой луже» уже означали ее эволюционное изменение. Изменение живого или предживого само по себе означало тогда и генетические изменения.

Следующий этап. Появились организмы, в которых был молекулярный наследственный код, запись устройства организма на нити нуклеиновой кислоты. Между генетическим набором и строением организма появились тонкие, сложные, непрямые связи. Код не содержал в себе организма, как не содержит в себе автомобиля технологическая схема его изготовления.

И обратно: жизненные приключения организма не влияли прямо на его генетическую программу.

Философы говорят: в царстве живого есть своего рода этажи, уровни организации живого. Отношения между уровнями не простые. Каждый верхний этаж-уровень «держится» на нижнем, но и сам на него как-то влияет. С появлением генетического кода свойства организма, его признаки и наследственная основа оказались «на разных этажах». Причем что интересно: с окружающей средой, с естественным отбором имеет дело в основном «верхний этаж» — признаки, свойства. А наследуются не сами признаки, а их генная запись!

Теперь для того, чтобы вызвать стойкие, существенные наследуемые изменения в строении организма, нужно вносить поправки прямо в запись, в гены. Это мутации. Они происходят время от времени самопроизвольно, но становятся чаще, например, при облучении организма радиоактивностью, при воздействии некоторых химических веществ. Казалось бы, то же прямое воздействие среды... А вот и нет! Среда воздействует на запись. Но не на содержание записи, а на скорость ее «редактирования». Сами же «принципы редактирования» не меняются. Поправки при этом «редактировании» — мутации. Среди них может оказаться и случайно полезная, вызывающая признак, который способствует выживанию, а значит, в дальнейшем и появлению нового вида. Но в основном, по теории вероятности, этот метод «слепого тыка» чаще приводит к мутациям нейтральным, бесполезным, а еще чаще и прямо вредным, подлежащим уничтожению в процессе естественного отбора.

Это значит, что условия жизни могут резко измениться, а вид будет терпеливо дожидаться, пока в его генах случайно произойдет мутация, которая приспособит его к новой жизни. Ясно, что эволюция с помощью только мутаций и отбора — вещь мучительно медленная и трудная. Такая эволюция происходила и происходит у бактерий, весьма вероятных кандидатов в наши далекие предки. Под микроскопом в чашечках с питательным раствором ученые вызывают мутации у этих мельчайших организмов и выводят новые разновидности — штаммы бактерий. Меняется ген — меняется признак. Все просто и быстро. И все же миллиарды лет эволюции бактерий не изменили их принципиально, современные бактерии — это очень правдоподобные модели наших самых отдаленных предков.

Но где-то еще в первой половине докембрия появился «третий этаж»-уровень организации живого. Простые клетки типа бактерий, сине-зеленых водорослей объединяются в единое целое, образуя сложные, ядерные клетки. Предклетки, ставшие органеллами сложных клеток, знают разделение труда. Генная запись в настоящих клетках, в амебах, например, намного сложнее, чем в бактериях. В ней записано все новое сложное устройство организма. Запись эта — запись всех мутаций, которые произошли и не были отброшены отбором во всех предках нового организма. В генной записи — сама история. Но это история, которая в большой мере определяет будущее развитие потомков организма.

Каждая следующая мутация, физико-химическое изменение нуклеиновой молекулы так меняет свойства самой этой молекулы, что дальнейшие поправки в генах возможны уже не любые и не где придется. Нуклеиновая молекула—это сложная система, в нее что-нибудь новое встроить можно только там, где это позволяют расположения и валентности соседних химических групп. Значит, на самом «первом этаже» среди мутаций происходит что-то вроде первичного физико-химического отбора. И отбора строгого: образуется как бы несколько направлений, коридоров, по которым возможны еще генные изменения. Это значит, что уже на «первых этажах» организации признаки организму предлагаются не любые и не бесконечное число, ему предлагаются в некотором количестве заранее определенные варианты. (Забегая вперед: на всех других «этажах» ограничения еще более жесткие.)

Замечательный российский ботаник Н. И. Вавилов объездил весь мир, изучая культурные злаки и их предков — злаки дикорастущие. Работа имела большое народнохозяйственное значение: нужно было найти такие зерновые, которые давали бы максимальный урожай на тех или иных почвах, в тех или других климатах нашей огромной страны. Вавилов открыл, что всяких разновидностей, скажем, пшениц — не бесконечное разнообразие, а определенный ряд вариантов: с усиками-остьями и безостые, короткостебельные и длинностебельные и т.д. Но когда мы переходим к другому злаку, скажем к ячменю, то и у него мы видим те же самые ряды. Ко ржи — опять то же самое. Причем аналогичные (а правильней сказать — гомологичные) признаки у разных злаков так схожи, что неспециалист скорее примет за один вид рожь и ячмень с одинаковыми признаками, чем разновидности внутри одного вида. Начертив таблицу гомологических рядов злаков, Вавилов обнаружил там «пустые клетки», как когда-то Менделеев в своей таблице элементов. И как в свое время Менделеев, Вавилов смело предположил, что «пустые клетки» должны быть заполнены еще не открытыми разновидностями растений, которые обязательно должны где-то на Земле обитать. И он нашел эти предсказанные разновидности, некоторые из них были очень ценными для сельского хозяйства. Гомологические ряды Вавилова (подобные ряды были обнаружены и среди древнейших раковинных одноклеточных животных кембрийского периода, и во многих других группах организмов) хорошо показывают, что задолго до того, как начнет свое беспощадное действие естественный отбор, в организмах на «первых этажах» их организации достаточно строгий отбор вариантов уже произведен. Прошлое действительно определяет отчасти будущее, пути эволюции.

Мой друг и известном смысле учитель, рано умерший замечательный палеонтолог и философ Сергей Мейен как-то сказал мне:

«Естественный отбор отбирает не так, как пропускает макаронная машина вязкое тесто, а скорее так, как мы отбираем в магазине вполне готовые и даже упакованные товары».

И это благодаря сложной иерархии «этажей» — уровней развития живого.

БИОВРЕМЯ, ГЕОВРЕМЯ...

Непростая механика эволюции становится еще более сложной, когда появляется «четвертый этаж» - уровень организации живого. Одноклеточные организмы, до того боровшиеся друг с другом за место под солнцем и за лакомый кусок, оказываются в недрах одного многоклеточного организма, где они вынуждены сотрудничать, помогать друг другу и всему организму в целом. Каждый многоклеточный организм в своем индивидуальном развитии проходит снова путь от одноклеточности к многоклеточности, путь не простой, состоящий из множества операций, совершаемых удивительно вовремя, как бы по некоей команде.

Ученые знают, как записаны гены-приказы, как получаются мутации-опечатки, но до сих пор неизвестно, как в клетках, в организмах записано биологическое время, где та запись, которая определяет, что человеку жить менее века, а собаке — около 15 лет, а бабочке — столько-то дней. Где запись, которая приказывает, чтобы у мальчика в 15 лет начали расти усы, а у петушка в определенном цыплячьем возрасте — гребешок, а у раннего зародыша того и другого — жабры, которые потом исчезают. Ты знаешь, конечно, в общем-то симпатичный мультфильм, где художник нарисовал маленького львенка... с гривой. Это очень грубая биологическая ошибка, нелепость, вроде пятилетнего ребенка с запорожскими усами.

Похоже, будто «кто-то» пробегает по всему генному фонду растущего организма и проверяет, работает ли все еще вот эта группа генов (порой как будто и не нужных уже), а эта ?.. А эта ?..

Почему так происходит? Может быть, строить организм настолько сложно, что природа может идти только одним, уже когда-то пройденным путем? И, не сделав жабр, она не могла бы перейти к следующей операции?.. Зародыш просто влачится без особого смысла по раз и навсегда проторенной когда-то дорожке.

Ученые давно пытались проверить, так ли это. В конце прошлого века один биолог удалил хрусталик глаза подрастающего тритона. Тритон славится тем, что умеет отращивать себе заново разные отрезанные части тела. Регенерация! Так вот, в процессе обычного зародышевого развития хрусталик глаза у тритона (и у нас, людей, тоже) образуется в определенный момент из клеток кожного покрова. Тритон с удаленным хрусталиком восстанавливает повреждение. Но хрусталик глаза, главное рабочее свойство которого — прозрачность, в этом случае вырастает не из кожи тритона, а из радужной оболочки поврежденного глаза!

А главное рабочее свойство радужной оболочки — как раз непрозрачность. Это шторка, диафрагмирующая зрачок-объектив. Как же может шторка стать линзой? В фототехнике, конечно, не может, а в глазу тритона — пожалуйста! Как по команде, на место события является множество лейкоцитов — белых клеток крови, несущих в наших телах функцию охраны порядка. Лейкоциты набрасываются на частицы пигмента, красителя, окрашивающего глаз в тот или иной цвет, и уносят этот пигмент куда-то в своих студенистых телах. Прилегающие к вырезанному хрусталику участки радужной оболочки светлеют, осветленная ткань затягивает поврежденное место сплошной пленкой, из которой и образуется — уже обычным, дедовским способом — новый зрачок. Похоже на то, что организм может и заменять строительный материал, и в принципе обходиться, если это очень уж нужно, без рабского копирования всего прошлого генеалогического древа. Большинство стадий эволюционного развития, кстати, действительно исчезает из онтогенеза.

Так что если присмотреться, то и нет никакого рабского копирования. Зародыш повторяет лишь некоторые (не все) стадии развития предков, причем не всегда в точной последовательности и вовсе не синхронно. То есть никогда в яйце цыпленка ты не найдешь маленькой рыбки. В тот самый момент, когда у зародыша есть «жабры», одни его органы уже обогнали в развитии «рыбий» этап, а другие еще не доросли до него.

А если так, то почему все живое давным-давно не научилось выращивать взрослых существ попроще, вовсе минуя странные стадии, напоминающие далекие геологические эпохи?

Это зачем-то нужно! Нужна память далекого прошлого, нужно «проигрывание» этой памяти в ходе индивидуального зародышевого развития. Нужно потому, что это запас готовых инженерных решений, которые могут пригодиться в долгой эстафете эволюции. Ведь чем сложней организм, тем трудней ему проявлять в признаках происходящие на «первых этажах» организации химико-физические изменения — мутации. И даже если изменение в гене пробилось через «этажи» организации к новому свойству, признаку организма, то, скорее всего, этот новый признак будет уродством, а не полезным приобретением.

Помнишь, мы говорили об эволюции эволюции. Возможно, чем дальше развивается жизнь, тем менее прямое значение приобретают абсолютные новшества, мутации и все большую роль играет перебор в новых сочетаниях накопленных и готовых вариантов, создание новых конструкций из «стандартных узлов». Может быть, эмбриональное повторение прошлых стадий эволюции и есть этот перебор. Земноводные животные произошли от рыб. Между этими классами животных есть важнейшие отличия. Например, в устройстве кожных покровов. Рыбы покрыты чешуей, амфибии — голой слизистой кожей, пронизанной порами, кровеносными сосудами, богатой железами. Уже давно ученые догадывались, что кожа земноводных очень напоминает кожу рыбной личинки. Российский биолог Б.С. Матвеев выдвинул в тридцатых годах предположение, что для образования такого важного органа, как дышащая влажная кожа земноводного, не нужно было ни какой-то таинственной сверхмутации всего организма, ни, может быть, долгого пути «обратного развития» кожного покрова. Достаточно было отсечь в ходе индивидуального развития рыбы конечную стадию образования чешуи — и готовое «инженерное решение» было найдено.

Да, у природы есть нечто вроде интуиции — пока таинственное, то есть еще ждущее настоящего объяснения свойство предвидения. Эта интуиция, предвидение будущего, как и интуиция ученого, заложена в богатом прошлом опыте, в опыте всех предшествующих поколений в большом, предусмотрительно прибереженном запасе, архиве уже отработанных вариантов. Как человек оперирует не мелкими бытовыми подробностями, когда пытается заглянуть в будущее, так и природа, экономя время эволюции, оперирует не мелкими незначительными изменениями (как думали дарвинисты вначале) и не редкими внезапными мутационными перестройками. Эволюционное будущее (не самое далекое, конечно) в значительной мере предопределено, оно, как и прошлое, находится внутри живых организмов, оно заключено во всей цепи их зародышевого развития.

Многие ученые, например российские биологи Северцов и Шмальгаузен, говорили об эволюции онтогенезов, то есть о том, что в эволюции «единицей измерения» следует считать не организм, не вид, не популяцию, а тип индивидуального развития от зарождения до смерти. [Популяция — сообщество организмов одного вида, в котором все самки и самцы имеют возможность соединяться для продолжения рода, то есть это сообщество с единым генным фондом.]

Онтогенез можно представить себе в виде длинной «колбасы», причем ось этой «колбасы» — время жизни организма, биовремя, а каждый «плоский срез» — это состояние организма в тот или иной момент жизни. Ясно, «колбаса» эта тонкая в начале (организм маленький) и утолщается к концу. Внутри этой «колбасы» можно заметить то утолщающиеся, то сходящиеся на нет вытянутые вдоль оси времени нити волокна — это признаки организма, в разных временных срезах они имеют разную толщину, по-разному развиты в разные периоды жизни. Все срезы этой «колбасы» равноправны. И червеобразный зародыш с жаберными щелями — это человек, и беспомощный грудной младенец, и полный сил мужчина (женщина), и дряхлый старец. Вся или почти вся «колбаса» записана в генах, как бы существует заранее, поэтому однояйцовые (то есть происходящие из одной зародышевой клетки) близнецы будут похожи друг на друга на всех этапах своей жизни.

Вся эта «колбаса» в целом и эволюционирует, то есть движется в другом, геологическом времени, в череде поколений... На нее действуют мутации, некоторые из этих «опечаток» в генной записи, становясь признаками, а потому подпадая под действие естественного отбора, оказываются не опечатками, а редакторскими поправками, улучшающими текст. Тут очень важно понять: мутация, новая генная структура, реализуется не в признаке вообще, а в свойстве организма, проявляющемся в той или иной степени, в том или ином возрасте. На какой именно возраст падает максимальное действие мутации, зависит от таинственного и еще не раскрытого фактора, который управляет биовременем, приводит в действие в определенный момент те или иные гены.

Мутацию, меняющую форму плода у растения, мы можем и не заметить, если выращиваем растение только на цветы. Какая-то мутация может способствовать длительному хранению плодов, то есть проявиться в самом конце жизненного цикла. В природе такая мутация может пройти бесследно, существовать незаметно у какого-то ничтожного процента диких растений — и это будет скрытая мутация. Но человек может заметить ее и путем селекции выделить растение с важным для него свойством. Мутация может вызвать пушистость меха у взрослого животного. Если дело происходит в холодные времена и в полярных странах, естественный отбор не только постарается закрепить новый признак, но и сдвинет его в биовремени — онтогенезе организма — на возможно более ранние стадии, чтобы сохранить от замерзания и детенышей. Если мутация вредна, естественный отбор постарается сдвинуть ее проявление в признаке на самый конец жизни. Может быть, именно поэтому в старости чаще всего проявляется наследственная предрасположенность к болезням.

Может измениться запись признака для очень ранней стадии — детской или даже зародышевой. Такое изменение влияет на всю последующую жизнь и может сильно изменить весь тип организма. Поэтому ранняя мутация, если она хоть немного не встраивается в существующую систему организма, либо отсекается отбором (детская смертность и гибель зародышей во много раз превышает смертность среди взрослых, зрелых существ), либо регулируется в ходе зародышевого развития — мутантный признак нередко компенсируется или затушевывается изменениями в развивающихся рядом тканях и органах.

Вредных мутаций большинство, но могут быть и безвредные и даже полезные. Ранняя мутация, резко перестроив организм, может дать что-то вроде скачка в эволюционной истории...

Но таких мутаций — чем выше уровень развития животного или растения — становится все меньше. Опять эволюция эволюции! Раз большинство мутаций вредные, жизнь ищет способы бороться с ними. В клетках появляются особые механизмы починки поврежденных генных записей, мутацию можно перевести в разряд скрытых, прикрепив к ней особый ген-подавитель, который не дает ей проявить свои зловещие возможности в нежелательном признаке. Многие мутации, изменения в генах, не обязательно вызывают нежелательный признак, а только изредка, у некоторой части потомства. Тогда вид в целом не пострадает. Гены с таким уступающим, лишь изредка выявляемым действием называют рецессивными (в противоположность доминантным).

Итак, эволюция может идти за счет внутренних изменений в самой «колбасе-онтогенезе». Одна часть «колбасы» может постепенно очень сильно вытянуться (неотения, растянутая юность!), другая, наоборот, сократиться, уйти в эмбриональный запас (стадия жаберных щелей у человеческого зародыша). Могут перемещаться из конца в конец «колбасы» отдельные возрастные признаки...

И значит, нет ничего удивительного, если по некоторому признаку онтогенез отразит эволюцию предков животного, а по какому-то не отразит. И даже наоборот, древний, забытый вроде бы признак сдвигается из зародышевой на зрелую стадию. Но первых случаев больше — ведь чем древнее признак, тем все-таки труднее его применить в новых условиях.

Каждый из нас несет в себе прошлое. И несет не как памятный подарок, а как полезный и необходимый багаж на долгом пути эволюции. Почти все, что еще может понадобиться для новых неволшебных превращений, есть в этом багаже. Значит, каждый из нас, жителей Земли, несет в себе не только свое прошлое, но и свое будущее.

ЗЕМЛЯ В ДОКЕМБРИИ

Жизнь явилась и сделала несколько шагов. Но это не значит, что планета стала похожа на современную. На докембрийской Земле мы бы сразу погибли.

Сначала не было свободного кислорода. Самые первые бактерии и водоросли, возможно, обходились без процесса дыхания, необходимая для жизнедеятельности энергия добывалась иначе — например, с помощью брожения.

Сине-зеленые водоросли, строя рифы в океанах, уже выделяли кислород, он накапливался в воде. Кислород был сильнейшим ядом для многих древних существ, но он ускорил эволюцию для тех, кто сумел перейти на кислородное дыхание. Им дышали первые многоклеточные животные в океане, но в атмосфере его по-прежнему почти не было. Горные породы еще молодой, «неокисленной» Земли жадно поглощали его, окисляясь. Главный газ атмосферы был углекислый, как на современной Венере. Те же сине-зеленые, еще когда только научились строить рифы, стали удалять углекислоту из воды (а значит, и из атмосферы), связывать ее в известковых коллективных скелетах. Говорят, если выделить весь углекислый газ, скрыто содержащийся во всех ископаемых известняках, земная атмосфера увеличится в десятки раз и станет почти полностью углекислой, вернется к первобытному, венерианскому типу.

Но выделение кислорода и поглощение углекислоты шло очень медленно. Прошли миллиарды лет с зарождения жизни, а содержание кислорода в атмосфере к началу второй половины рифея (миллиард лет назад) достигло, как считают некоторые, только одного процента (сейчас 21%). Внешне Земля мало отличалась от той безжизненной планеты, на которой возникли первые «живые» молекулы. Суша была голая, пустынная. Зато в океане...

ВТОРАЯ РАЗДАЧА СКЕЛЕТОВ

Шестьсот миллионов лет назад на рубеже огромной докембрийской эпохи и кембрия по всей Земле в океанах как-то вдруг разом появились тысячи уже вполне развитых, эволюционно приспособленных, по-разному специализированных организмов. Как будто Земля была внезапно заселена извне... И было время, когда «кембрийское нашествие» организмов использовалось противниками эволюционного учения: вполне готовая высокоорганизованная жизнь, говорили" некоторые ученые, появилась сразу, а не развивалась путем медленных преобразований.

Это были археоциаты — малопонятные, многочисленные в кембрии, но вскоре без остатка вымершие животные, строившие коллективные скелеты-рифы, наподобие современных кораллов; фораминиферы — одноклеточные существа с красивыми, разнообразной формы раковинками, живущие до сих пор. Королями кембрийского моря были трилобиты — мелкие и крупные, подвижные, защищенные панцирем членистоногие хищники, родичи более поздних раков и скорпионов. Внешне на них похожи нынешние мокрицы.

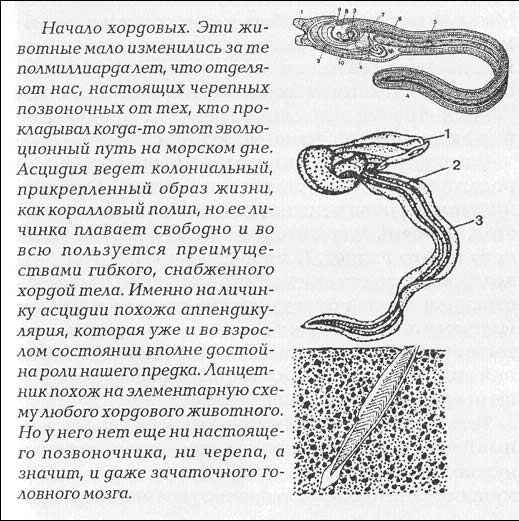

Среди остатков животных, появившихся во время «кембрийской революции», напрасно искать наших предков — хордовых, хотя они, несомненно, уже жили в морях. Правда, получили скелет и губки — их можно считать формой, близкой к первым многоклеточным. Но губки уже существовали к этому времени, может быть, не меньше миллиарда лет, это была новость «с бородой». В чуть более молодых слоях палеонтологи находят граптолиты — причудливые колонии животных, явно близких к нашему полухордовому современнику, исследованному А. О. Ковалевским, — баляноглоссу. Но и полухордовые «пропечатываются» в книге эпох гораздо позже тех времен, когда они давали начало хордовым нашим предкам. То же можно сказать и о первичнохордовых —оболочниках, которые так и не получили скелета, но все-таки порой их отпечатки в окаменевших илах древних морей попадаются на глаза палеонтологам. Но все это позже. На границе же кембрия и докембрия наши прямые ланцетникоподобные, видимо, предки оставались палеонтологическими невидимками.

«Нашествие скелетов» — так можно было бы назвать внезапное, почти одновременное появление по всей Земле множества животных, обладающих хорошо сохраняющимся в земле скелетом. Кончилась длинная эпоха жизни тайной — криптозой, начался фанерозой — эпоха жизни явной. Порог между криптозоем и фанерозоем (сейчас этот период называют вендом, и фанерозой начинают с него) довольно резкий, его обычно приводят в качестве примера, когда говорят, что, кроме долгих постепенных изменений, в истории жизни бывали и своего рода революции — изменения относительно «внезапные», затрагивающие сразу множество животных.

Почему так бывает? Почему скелет понадобился разом и одноклеточным фораминиферам, и сложным, видимо уже плавающим и ползающим предкам трилобитов, и всем другим?

Помнишь, я рассказывал тебе о старом ученом, многие годы изучавшем морозные кристаллы на стекле и пытавшемся понять, почему эти узоры так похожи на настоящие растения. Скорее всего, физико-химические законы кристаллообразования, которые были такими важными при зарождении жизни, могут широко и могуче вмешиваться в самый ход уже начавшейся и далеко ушедшей эволюции живого...

Кристаллы выпадают из насыщенного раствора. Океан насыщен малорастворимой известью — углекислым кальцием СаСО3. Насыщен настолько, что в теплых мелководьях тропиков кое-где известь сама осаждается из воды. Получаются очень красивые белоснежные отмели из оолитового, известкового песка.

Один американский ученый высчитал, что с момента зарождения первых сине-зеленых водорослей, выделяющих кислород, атмосфера Земли менялась очень медленно. Мы говорили: с начала позднего рифея, то есть в последний миллиард лет, его содержание в земной атмосфере стало исчисляться процентами. Подсчитано, что с «точки Пастера», то есть с 1-процентного содержания кислорода в воздухе, многое в древнем мире стало необратимо меняться. Появилось кислородное дыхание, что резко ускорило развитие крупных многоклеточных организмов. Вода в океанах из чуть кислой, какой она была до достижения точки Пастера, стала чуть щелочной. Морские организмы — самые разные — оказались перед общей проблемой. Образующийся в их телах в процессе обмена углекислый кальций, известь и другие минеральные выделения стало трудно удалять: труднорастворимые соли в щелочной среде тут же норовят кристаллизоваться.

К началу фанерозоя созрели условия для выбора — жить по-старому становилось невозможно. Мы не знаем, сколько животных вымерло, так и не справившись с этой проблемой. Возможно, это было самое грандиозное вымирание в истории Земли (о других эпохах вымирания мы еще будем говорить). Свидетельство тому — бедность кембрийских отложений видами и родами (при общем обилии скелетных останков). Но вымиравшие жители эпохи криптозоя чаще не оставляли своих автографов в книге эпох. Перед живым миром было два выхода.

Первый: изменить обмен веществ так, чтобы вокруг тела не возникало «душегубки» из извести. Те животные, которые пошли по этому пути, остались мягкотелыми.

Второй путь: «душегубку» превратить во что-то полезное — в домик, панцирь, в опору для мягких частей тела.

И вот самые разные виды, роды, классы животных научились, подобно сине-зеленым водорослям, использовать новшество, строить из выделяющейся извести скелеты, которые могли хорошо служить и для защиты, и для нападения. Так, думают некоторые ученые, и наступил фанерозой — эра жизни явной. Но наступил не для всех животных. Фанерозой, эра скелетной жизни, для наших позвоночных предков наступил не в начале кембрия, а уже в следующей геологической эпохе — в ордовике.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЖИЗНЬ ЯВНАЯ

ГЛАВА ПЯТАЯ,

в которой мы впервые знакомимся с ископаемыми предками, пытаемся понять, откуда в силурийском море взялась мода на панцири, и размышляем над параллелями эволюции.

ГЛАВА ШЕСТАЯ,

в которой наши предки уже твердо стоят на своих четырех, выясняют родственные связи и к чему-то прислушиваются.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ,

из которой становится, ясно, как трудно стать зверем и как это необходимо, если хочешь стать человеком.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ,

в которой продолжается разговор о выгодах и невыгодах хорошей приспособленности к жизни, в которой еж и крот оказываются нашими прадядюшками, а братья по отряду, обезьяны, достигают конечной станции.

ГЛАВА ПЯТАЯ