Игры на общественном пространстве

В 1960 году ситуационисты предложили соорудить лабиринт в Городском музее Амстердама, и в рамках этого проекта они, в частности, запланировали трехдневный «дрейф» по городу с использованием портативных раций для связи «праздношатающихся» с «картографической группой» в радиофицированном автофургоне. Сегодня весь потенциал таких технических средств, прежде являвшихся прерогативой полиции или армии, куда менее ясен. Если преобладание мобильных цифровых медиа — условие обилия «местных» медийных проектов в настоящем, то оно же свидетельствует о том, что проекты, делающие ставку лишь на технические возможности мобильной коммуникации в завоевании общественного пространства, обладают невысокой политической ценностью за счет простого выдвижения на первый план технических возможностей мобильной коммуникации. Вопрос об общественном потенциале местных медиа в частности и новом медийном искусстве на общественном пространстве в целом был поднят после фестиваля «Интерактивный город» на Международном симпозиуме по электронному искусству в Сан-Хосе в 2006 году. Среди наиболее распространенных критических замечаний в адрес показанных произведений искусства была краткосрочность большинства проектов и их акцент на технологиях, а не социальном взаимодействии, а также тот факт, что они зачастую представляли собой программы НИОКР в области телекоммуникационных систем нового поколения24. Кроме того, утверждалось, что в обществе показного потребления с нарождающейся «экономикой впечатлений» концепция игры, унаследованная от сюрреалистов, Леттристского интернационала, ситуационистов и других, осталась в прошлом. Как не без поэтичности выразился один из критиков, «я вижу техно-стиляг с гарнитурами bluetooth в ушах, снимающих пятнадцатисекундные видеоклипы о “состоянии” городов на свои телефоны и с видом знатоков пишущих сообщения своим приятелям — хипстерам-двойникам, следующим за ними на фланерском бульваре “дрейфа”» (Beaudry 2006).

Авторы некоторых из этих замечаний требуют слишком многого от художественных проектов — в конце концов, они были кратковременными и сравнительно небольшими по масштабу. Тем не менее осознание того, что отдельный проект сам по себе не в состоянии преодолеть исторически устоявшиеся расовые, этнические, гендерные и классовые иерархии города, не должно означать отказа от любых начинаний. Важнейшая роль новых медиа на общественном пространстве связана с их способностью избегать «фильтра специализированных объектов», например картинных галерей, и тем самым привлекать в них людей, которые там никогда не бывают. Это свидетельствует о новой функции искусства в современном медийном городе: оно уже не запоздало реагирует на существующие социальные реалии, а представляет собой неотъемлемый элемент строительства социальных отношений.

Пользуясь сеннетовской метафорой игры — хотя не обязательно в том смысле, который он в нее закладывал, — надо подумать о применении медиа, направленном на создание новых форм общественных отношений. Андреас Брокманн утверждает: «Задача творческого использования медиа — формирование многообразия общественных акторов и площадок, разработка методов артикуляции новых публичных сфер, соединяющих физическое городское пространство и потенциальную общественную область электронных сетей. Эта общественная область возникнет лишь при наличии сложных форм взаимодействия, участия и учебы, где используются технические возможности новых сетей, которые придают новым творческим формам зримость, присутствие, активность — одним словом, публичность» (Broeckmann 2000: 167)25.

Как подчеркивают Сеннет и другие, общественная коммуникабельность не возникает естественным путем: ей надо учиться, ее надо взращивать, практиковать. В эпоху, когда на общественном пространстве преобладают зрелищные «брендовые пейзажи», когда оно усмиряется технологиями вездесущей слежки, новые формы общественного взаимодействия, способствующие выработке таких свойств, как коллективное участие и непредсказуемое сотрудничество, приобретают все большее значение в социальной жизни. В этом контексте роль художников, использующих новые медиа для построения экспериментальных интерфейсов в общественном пространстве, может обрести стратегическое значение.

Одними из самых удивительных и логичных исследований общественного пространства в медийном городе являются различные проекты из области «архитектуры отношений», реализуемые Рафаэлем Лозано-Хеммером и его давним партнером Уиллом Бауэром (см. илл. 6.1, 6.2 и 6.3). Я хотел бы подробнее остановиться на двух их работах, специально предназначенных для площадей. Первый проект — «Векторное возвышение» — демонстрировался на площади Сокало (так в просторечии называют гигантскую площадь Конституции) в Мехико с 26 декабря 1999 по 7 января 2000 года26. «Векторное возвышение» состояло из восемнадцати мощных прожекторов, установленных вокруг площади, причем сочетание лучей контролировалось дистанционно через интернетовский интерфейс. Пользователи Интернета могли зарегистрироваться на сайте и разработать конфигурацию освещения. Световые конструкции менялись каждые 6 секунд, создавая эстетическое впечатление, в котором интервалы в движении были не менее важны, чем сама картина. Кроме того, программа автоматически формировала для каждого пользователя архив веб-странички, где фиксировался их замысел, видеозапись его реализации на площади и предоставлялось место для их комментариев по поводу проекта.

Необходимо упомянуть и о контексте этой работы. Она принадлежала к жанру «юбилейных мероприятий миллениума», охвативших весь мир на рубеже 2000 года. «Векторное возвышение» было одним из целой череды таких проектов, включавшей, например, прямой телемост общемирового масштаба «2000-й сегодня». «Векторное возвышение» было сооружено в общественном месте, перегруженном множеством символов власти. Сокало — архитектурное средоточие всех главных сил современной Мексики: здесь есть и массивный собор, и Национальный дворец, и здание Верховного суда, и элегантные ювелирные магазины в близлежащих роскошных отелях. Но эта площадь — нечто большее, чем перечисленные символы религиозного, государственного и экономического влияния. Как отмечает Моника Майер, «на эту же Сокало приходят феминистки, борцы за права геев, представители религиозных организаций, таксисты, полицейские, дворники, панк-рокеры, медсестры, сапатисты, студенты, преподаватели, члены политических партий — все со своими предложениями и требованиями. На Сокало 15 сентября происходит массовое празднование Дня независимости» (Mayer 2000: 225).

6.1. Рафаэль Лозано-Хеммер. Векторное возвышение, Архитектура отношений 4.1999-2004. Интерактивная инсталляция на площади Сокало в Мехико и на сайте [Link]. Фото Мартина Варгаса(7)

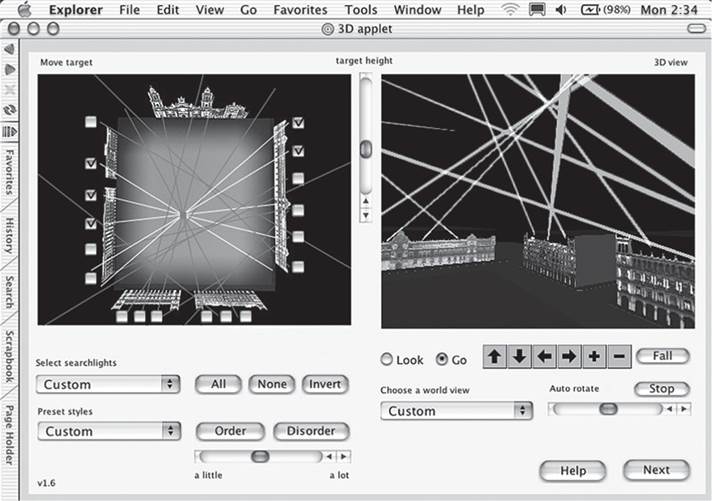

6.1. Рафаэль Лозано-Хеммер. Интерфейс «Векторного возвышения, Архитектуры отношений 4». 1999-2004. Интерактивная инсталляция на площади Сокало в Мехико и на сайте [Link]. Фото Мартина Варгаса(8)

Наконец, в «Векторном возвышении» использовался опыт масштабных световых шоу. Лозано-Хеммер указал на пресловутый «световой купол» Альберта Шпеера, придуманный для съезда нацистской партии в Нюрнберге в 1935 году: «В шпееровском зрелище власти люди были инструментами, такими же, как прожекторы» (Lozano-Hemmer 2002). В отличие от подобных централизованно управляемых спектаклей, призванных производить максимальное воздействие на «массы», Лозано-Хеммер замыслил использовать медийные сети для перераспределения социальной активности на общественном пространстве. Позднее он писал: «Я попытался с помощью интерактивности превратить запугивание людей в близость между ними». В отличие от «культового напыщенного действа, чьи эффекты должны были подавлять органы чувств, формировать ложное единение или служить фоном для массовых митингов» Лозано-Хеммер хотел создать «динамичную агору» (Lozano-Hemmer 2003).

Ключом к реализации этого замысла было создание условий для широкого участия людей. Вместо спектакля, загадочно управляемого «сверху», в инсталляции использовалась децентрализованная способность Интернета давать участникам возможность вмешаться, хотя бы ненадолго, в процесс, происходящий на огромном общественном пространстве. Можно даже сказать, что «сетевая» часть мероприятия удалась лучше, чем «уличная». Хухтамо (Huhtamo 2000: 108-111) отмечает: «Предоставление любому пользователю Интернета возможности создать масштабное зрелище на реальном общественном пространстве стало жестом, радикально опрокинувшим всю логику традиционных публичных световых шоу». Интернет также обеспечил возникновение политически ориентированной общественной сферы с массовым участием людей — в хабермасовском смысле27. Однако, хотя «пользовательское управление» прожекторами через интернет создало более разнообразное и прихотливое световое шоу, чем это было бы при «официальной» хореографии, на уровне улицы «Векторное возвышение» все же воспринималось прежде всего как спектакль.

С большим успехом Лозано-Хеммер реализовал свою концепцию участия людей в жизни общественного пространства в инсталляции «Кино тела», впервые показанной на Театральной площади в центре Роттердама в 2001 году28. В «Кино тела» использовались масштабные изображения — более 1200 портретов, снятых на улицах Роттердама, Мадрида, Мехико и Монреаля, которые проецировались на фасад кинотеатра «Патэ» с помощью автоматически управляемых проекторов. Однако портреты были невидимы, поскольку с земли подсвечивались мощными ксеноновыми лампами. Только когда по площади проходили люди, их тени, силуэтами отбрасываемые на стену, «выхватывали» портреты из пелены света. Этот акцент на физическом присутствии тел участников играет важную роль в том, что произведение не воспринимается как абстрактный спектакль. «Кино тела» связано скорее с созданием игрового общественного пространства. В результате характер «интерактивности» изменился: вместо привычного обличья — выбора из меню зачастую предсказуемых результатов — появилась куда более открытая перспектива, где большую роль играют случайность и непредсказуемость. Вместо логики «поочередности», когда отдельные пользователи контролировали аппаратуру или представляли изображения на всеобщее обозрение, в «Кино тела» может участвовать много людей одновременно. Участники способны менять размер своих теней, приближаясь к зданию или отходя от него подальше, создавая силуэты высотой от 2 до 25 метров. Система сопровождения, оснащенная камерой, осуществляла мониторинг местонахождения теней в реальном времени. Когда тени совпадали по размеру со всеми портретами, представленными в той или иной сцене, и изображение становилось видимым полностью, компьютерная система управления тут же проецировала следующий набор портретов. Этот сложный интерфейс создавал хрупкий баланс между личным участием и коллективным взаимодействием, активностью и рефлективными размышлениями. Хотя в проекте использовалась интерактивность «в реальном времени», «Кино тела» было связано не только с усилением «сиюминутного»: оно обеспечивало возникновение более многообразного набора темпоральных феноменов.

Пожалуй, самым удивительным аспектом «Кино тела» было игровое взаимодействие между группами незнакомцев, собиравшихся на общественном пространстве и обнаруживавших, что благодаря коллективной хореографии они могут изменить визуальную атмосферу этого пространства. Здесь стоит вспомнить аргумент Беньямина о том, что радикальное воздействие кинематографа в условиях современного города зависело — подобно воздействию архитектуры — от потребления в «рассеянном» состоянии. Поскольку кинообразы действовали на периферии осознанного восприятия, они были способны обойти защитные барьеры, которые воздвигал каждый горожанин, чтобы уберечься от чрезмерных требований, предъявляемых городской жизнью к органам чувств. «Кино тела» занимает ту же пороговую зону. Прохожие не знают точно, о чем идет речь: интерфейс потрясает, но его нельзя понять моментально. Привычка уступает место эксперименту. Возникают неожиданные сочетания.

6.3. Рафаэль Лозано-Хеммер. Кино тела, Архитектура отношений 6.2001-2006. Масштабная интерактивная инсталляция с использованием более 1200 гигантских портретов, которые становятся видимыми, когда на них падают тени прохожих. Впервые реализована V2 на Театральной площади Роттердама. Фото Яна Сприйджа(9)

В отличие от параноидального отношения к «чужакам», которым пронизана официальная риторика после терактов 11 сентября, «Кино тела» поощряет спонтанные объединения, способные сделать подлинные публичные контакты — контакты с незнакомцами, по определению Сеннета, — столь запоминающимися. Подобные интервенции в городское пространство особенно поражают в сравнении с более искусственными «медийными событиями», где медиа используют приманку спонтанности, чтобы привлечь аудиторию, но в целом блокируют спонтанное, вводя происходящее в стандартизированные рамки, чтобы свести к минимуму риск, что «ничего не случится». В «Кино тела» медийные технологии не подчинены кибернетическим задачам — скорости и прозрачности передачи информации, а становятся основой для эмоционального восприятия, способного поддерживать рефлексивноеобщественное взаимодействие. В «Кино тела» открытость пространства отношений становится отправной точкой для формирования динамичного и инклюзивного социального пространства. Как отмечает Дракри, «это — воплощение социального пространства, где активное участие становится не побочным продуктом, а движущей силой создания динамичной агоры, на которой все позиции устанавливаются в рамках открытой системы, подрывающей иерархии и демонтирующей представление о публике как однородной массе, где медиа не служат провозвестниками утопической “мировой деревни”, а интерактивность перестает быть “опиумом для покупателей”» (Druckrey 2003).

Искусство, развивающееся таким образом — спорадично и маргинально, — возможною, таким и останется. «Преобразуемая», «гибкая», «разумная» архитектура, где используются сложные новые медиа, чаще используется для создания спектакля и поощрения индивидуального потребления, а не его критики. Хотя во многих городах созданы экспериментальные зоны для формирования пространства «жителями-кочевниками», они, как правило, ограничиваются жестко контролируемыми формами — парками развлечений, торговыми моллами или «мероприятиями» вроде рок-концертов и танцевальных вечеров. Но если отвергать даже небольшую вероятность перемен, эти перемены точно не произойдут. «Ограниченные» игры Лозано-Хеммера, наверное, стали бы предметом насмешек со стороны ситуационистов, которые, стремясь к неограниченной игре — радикальному преобразованию всей жизни, — возможно, находили утешение в выводе о том, что условия для тотальной революции еще не созрели. Но для тех, кого интересует не политика «в чистом виде», изменение современной культуры требует изменений преобладающих общественных отношений, поддерживаемых техническими изображениями. А для этого, в свою очередь, необходимо выработать новые методы, с помощью которых одни люди будут налаживать публичные контакты с другими.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

ЧАСТНОЕ ПРОСТРАНСТВО: ОТ «СТЕКЛЯННОЙ АРХИТЕКТУРЫ» К «БОЛЬШОМУ БРАТУ»

СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ

Никто не разглядит красоту в больших стеклах.

Люси Орринсмит, 1877

Стекло — это новая эпоха.

Пауль Шеербарт, 19141

Накануне Первой мировой войны Бруно Таут построил знаменитый Стеклянный павильон на Выставке Веркбунда в Кельне. Это сооружение со стенами из стеклянных кирпичей и стеклянной же крышей в виде кристалла должно было служить провозвестником новой культуры. Павильон был украшен афоризмами писателя-визионера Пауля Шеербарта: «Мы испытываем жалость к “кирпичной культуре”», «Цветное стекло разрушает ненависть», «Стекло — это новая эпоха» (цит. по: Frampton 1982: 93). Вышедшая в 1914 году монография Шеербарта «Стеклянная архитектура» (Glasarchitektur) оказала большое влияние на многих ведущих представителей архитектурного авангарда Европы, включая Таута, создавшего в 1919 году вместе с Адольфом Бене, Вальтером Гропиусом и другими «Стеклянную цепь» — переписку между четырнадцатью архитекторами и писателями2. Шеербарт говорил о новых возможностях «открытости», которые дает стекло: «Если мы хотим поднять культуру на более высокую ступень, нам придется так или иначе изменить архитектуру. Но это станет для нас возможным, только если наконец мы преодолеем замкнутость комнат, в которых живем. Мы добьемся этого лишь благодаря архитектуре из стекла, впускающей в комнаты свет солнца, луны и звезд — и не только через окна, но и сквозь многие стены, целиком сделанные из стекла, из цветных стекол» (Scheerbart 1972).

Шеербартовские «радужные» комнаты со стеклянными стенами нетрудно связать с «рациональной прозрачностью», за которую вскоре будут ратовать de Stijl, Ле Корбюзье, «Баухауз» (после 1923 года) и советские конструктивисты. Но его заключительная фраза о предпочтении цветному стеклу говорит о наследии экспрессионизма. Эта двойная связь объясняет, почему самые разные архитекторы и теоретики урбанизма ухватились за «стеклянную архитектуру» как за катализатор преобразования общества.

В этой главе я проанализирую споры о том, насколько ценна прозрачность для общества, особенно в связи с меняющимися концепциями частного жилища в современной архитектуре. Новая эстетика «открытости», преодолевающая «замкнутость» комнаты (по выражению Шеербарта), обернулась социально-политическими последствиями, которые мы ощущаем и сегодня. Как утверждали Арендт (Arendt 1958: 28), Хабермас (Habermas 1989: 9) и другие, категории частного и общественного известны и в древних, и в современных социумах, но их конфигурации существенно различаются. Расширение понятия частной жизни в XIX веке было связано с формированием общества потребления, основанного на правах личности и приоритетности индивидуальных желаний. Однако к концу ХХ века стало все более очевидно, что рамки частной жизни нуждаются в пересмотре. Усилившаяся социальная роль электронных медийных сетей, достигавших дома, обернулась новыми потребностями и в этой сфере. Я намерен показать, что давние споры о «строительстве из стекла» создали предпосылки для сближения между окном и экраном, поставившего под вопрос устоявшиеся представления о связи частного пространства с субъективностью в ее современном понимании.

СТЕКЛЯННАЯ АРХИТЕКТУРА

Люди изготавливают стекло не одну тысячу лет, но лишь в индустриальную эпоху оно стало распространенным строительным материалом. Большую часть своей истории стекло было настолько дорого, что могло использоваться лишь теми, кто обладал деньгами и властью, — об этом наглядно свидетельствуют витражные окна средневековых соборов. Наиболее распространенные виды окон в частных домах — французские и раздвижные створчатые — появились в эпоху Возрождения. К середине XVIII века процесс полировки стекла был механизирован, и из него начали сооружать большие теплицы. Примечательно, что масштабное применение листового стекла в строительстве началось в конце 1820-х годов при сооружении парижских пассажей. «Внутренние улицы», вдохновившие Беньямина на знаменитый трактат, создавались из железных каркасов, одетых в стекло. Способность «стеклянной архитектуры» размывать границы между внутренним и внешним пространством позднее проявилась в создании новых форм публичных изобразительных средств, но также и в том, что частная жизнь вышла на новый уровень зримости.

Архитектура «из стекла и стали» вскоре стала достоянием всего мира — благодаря развитию системы международных и всемирных выставок. Эти псевдорелигиозные сборища, которые Беньямин уместно характеризует как «места паломничества к товарному фетишу», требовали больших сооружений для показа промышленных товаров и производственных процессов, а также последних научных изобретений и коммуникационных технологий. Размер этих зданий свидетельствовал о растущем стремлении к контакту с массовой аудиторией, которую следовало мобилизовать и вести в индустриальное будущее в качестве рабочих или потребителей. Несомненно, самым знаменитым сооружением из стекла был Хрустальный дворец Джозефа Пакстона, возведенный для Всемирной выставки в Лондоне в 1851 году. Уилсон отмечает, что для создания этого новаторского здания было использовано 400 тонн стекла (Wilson 1988: 95) — еще десятью годами раньше это составило бы треть от общего объема его производства в Англии. Значение Хрустального дворца было огромно. В практическом плане он свидетельствовал о формировании интегрированной концепции строительства как системы, занявшей центральное место в современной архитектуре3. В символическом же плане Хрустальный дворец захватил воображение публики как образец архитектуры будущего4. Залитые светом стеклянные структуры, дающие беспрепятственный обзор окружающей местности, обещали рабочему классу, обитавшему в убогих домишках и грязных городах, грядущее изобилие индустриальной эпохи. В знаменитом романе Николая Чернышевского «Что делать?», вышедшем в 1865 году, героиня видит во сне здания, подобающие преобразованному революцией обществу будущего, прототипом которых стал Хрустальный дворец: «Но это здание, — что ж это, какой оно архитектуры? Теперь нет такой; нет, уж есть один намек на нее, — дворец, который стоит на Сайденхемском холме: чугун и стекло». Подобно тому, как Ленин в 1902 году позаимствовал заголовок романа для своего труда, где обрисовывались задачи революции, образ сооружения из стекла раз за разом будет приобретать революционные коннотации в глазах европейских авангардистов.