Комната для гимнастики

Перекус

Занятие в кругу

Коробочка с именем Моргана накрыта крышкой, в которой вырезана щель. Барб протягивает Моргану красную пластмассовую пластинку и ведет его к коробочке; пластинка опускается в коробочку. Затем она дает ему карточку «Занятие за столом». У каждого дела здесь — свой зрительный символ, а весь день разбит на повторяющиеся изо дня в день занятия.

Морган, подергивая ремешки комбинезона, с любопытством смотрит на тюбики с краской, разбросанные на столе. Дилан, самый красивый ребенок в этой группе, просто визжит от счастья, слегка прикасаясь испачканным в краске указательным пальцем к огромному листу газетной бумаги. «Хочешь порисовать?» — спрашивает Барб и проворно надевает на Моргана непромокаемый фартук, одновременно усаживая его за стол. Затем выдавливает капельку синей краски и собирается окунуть его палец в эту синеву. На лице у него — опасливое сомнение: краска холодная, влажная, густая.

— Он кисточки любит, — решаюсь вмешаться я. У Дженнифер в студии стоят, ощетинившись кисточками, банки из-под консервов, и любимое дело Моргана — схватить целую горсть и гладить ласковой щетинкой по лицу, по полу, по стенам и одежде. Так что Барб, порывшись в коробке со всякими художническими принадлежностями, достает маленькую кисточку. Тут же он опускает ее в краску, оставляет на листе следы — и бумага испещряется линиями и точками.

Краем глаза я вижу отца Дилана, тихонько выходящего из классной комнаты; уходя, он улыбается и кивает мне. При этом что-то в нем выдает тревогу. Закрывшаяся дверь щелкает за моей спиной, и я слышу, как он идет по направлению к холлу — медленно, как будто сомневаясь. Это занимает несколько секунд.

Дилан смотрит туда-сюда, и вдруг глубокое молчаливое несчастье искажает его лицо. Он выгибается и начинает тяжело дышать. Затем раздается крик: «Па-а-апа-а-а!» Утешить мальчика невозможно. Учительница крепко обнимает его (сдавливание ведь обычно успокаивает), что-то ласково говорит ему, отвлекает, но он не перестает плакать.

— Папа! — задыхается он.

Если сказать ему, что папа скоро вернется — ничего не изменится. Он просто отсутствует здесь и сейчас. Он не здесь.

Морган на мгновение поднимает глаза на шум. Затем, невозмутимый, продолжает рисовать.

Назад — вперед. Вперед — назад.

— Привет, — говорит подошедшая девочка. Он проносится мимо.

Сегодня у Моргана — первый настоящий школьный выходной, и мы гуляем в парке неподалеку от дома. Морган бежит к урне на детской площадке и старательно опускает в нее деревянную щепочку. Затем возвращается и подбирает еще какой-нибудь кусочек коры с земли; недолго исследовав его, молча спешит с ним к урне. Кажется, это занятие не имеет конца. Мы практически полные хозяева на площадке — только я, он да еще вот эта маленькая девочка, чья мама присела на расшатанную скамейку.

Девочка, запустив ладони в рукава своей «дутой» розовой куртки, подпрыгивает: вверх — вниз.

— Привет, — повторяет она.

Морган спешит дальше.

Я мельком взглядываю на ее мать с некоторой беспомощностью; она тоже пожимает плечами в ответ.

— Привет! — улыбаюсь я девочке.

Она молча машет в ответ и убегает вприпрыжку.

Морган бегает по игровой площадке, крича: «Дукка-дукка-дукка!» Этот звук он обычно издает в минуты радости. Он хлопает ладонями; потом карабкается по веревочной «лазалке», прочно держась маленькими крепкими руками. Забравшись на вершину, молча, сощурившись, смотрит на небо.

Топ — топ — топ… Девчушка взбирается вверх рядом с ним.

— Привет.

Морган смотрит на небо.

— Привет. Приве-е-е-ет! — повторяет она.

Глаза у Моргана чуть сдвинулись, но на нее он не смотрит.

— Привет! — влезаю я. — Как дела?

— Нормально. — Она спускается вниз и возвращается к маме. Морган не обращает внимания на ее уход.

— Морган, если тебе кто-то говорит «Привет», надо в ответ тоже сказать «Привет».

Ответа нет.

— Холодный, — он прислоняется щекой к опоре «лазалки». — Холодный.

— Да, так и есть, — я тоже прикасаюсь рукой к металлу. — Холодный. Бр-р-р!

Он шлепает рукой по полой металлической трубе — она издает звук в тишине. Бом-м-м! Морган делает это снова и снова. Потом наступает черед следующей трубы: бим-м-м!

Длина у труб разная, поэтому и издают они разные ноты. Он прислоняется к трубе, глядя куда-то далеко, глубоко.

Бим-м-м!

Он возвращается к первой трубе, стучит по ней — потом снова ко второй. Бим-м-м! Пробует обе трубы одновременно, по очереди… призрачное эхо длится и длится, лицо Моргана застывает в каком-то озадаченном раздумье. Затем смотрит куда-то на другой край игровой площадки. Теперь она вся в нашем распоряжении; ничто не прерывает тишины выходного дня — на школьном дворе никто не шумит, только шуршит гравий под ногами да тихо раскачиваются баскетбольные корзины на ветру.

— Хо-о-олодно, — повторяет он.

— Посмотри-ка, — Марк кивает на Моргана. — Он занимался этим все время, всю мою «смену», с самого полудня.

Я сажусь на краешек постели Моргана и смотрю. Он вынимает букву-вкладыш из мягкого коврика в одном углу комнаты, бежит в другой угол, где сидит его кукла — Большая Птица-говорун — и сует букву в ее пластиковую лапу.

— Кей[31], — объявляет он молчащей птице. Несколько раз постукивает буквой по птичкиной лапе, потом забирает букву обратно, в другой угол комнаты. Возвращается оттуда со следующим вкладышем.

— Эл! — стук-стук. Он продолжает, не обращая внимания на нас, наблюдающих за ним.

— Вчера он так играл на улице, — говорит Марк. — Знаешь, у соседей, в саду, кусочки вулканического камня?.. Так вот, он подбирал эти камушки, подносил к Говорящей Птице и демонстрировал их ей.

Птица стоит без движения и какого-либо выражения. Смотрит куда-то вдаль.

— Эм, — объявляет ей Морган и уносит букву.

— Ребятам на детской площадке никогда ничего не покажет.

— Они для него… чрезмерны. Они хотят разговаривать.

Мы молча наблюдаем за продолжением игры, но дойдя до буквы Пи, Морган вдруг останавливается. Без единого слова хватает Марка и ведет его к двери комнаты и дальше — в кухню. Так можно передвигать шахматную фигуру с одного квадрата на другой. Потом берет руку Марка и показывает ею на полку.

— Попкорн? Ты покорна хочешь? Скажи.

Ничего.

— Тебе хочется попкорн? Попкорн? Скажи так.

Нет.

Спустя два дня, когда мы приехали на занятия, Морган вдруг начинает ныть.

— Хорошо-хорошо, дружок. В класс сегодня не пойдем.

В конференц-зале слишком жарко, как и во всех помещениях этого здания. Моргану неуютно: он извивается между мною и Дженнифер.

— Знаете, я найду чем его занять, — говорит Барб. Лезет в свою учительскую сумку и достает набор карточек под названием «Все, что двигается». Реактивный самолет, автопогрузчик, самосвал, рыбацкая лодка… Морган изучает каждую карточку — подолгу, глубоко погрузившись в это занятие; затем тянет мой палец к картинкам, чтобы я назвал их. После каждого моего слова он тоже по-своему произносит название карточки, а затем аккуратно переходит к следующей.

— Вертолет, — говорю я.

— Вел-та-лет-лет.

— И часто он вот так добавляет слоги к словам? — спрашивает Барб.

— Да, частенько.

— Бал-довый плямоугольник-ник.

Морган обводит пальцем контур одной из карточек. Ничего бордового на этой карточке нету, и я замечаю, как серьезно следит за его действиями Барб.

— Это у него кукла, Большая Птица-Говорун, — объясняю я. — К ней прилагаются отдельные детали: можно в лапу положить такую детальку, и она определит форму и цвет лапы. Поэтому-то для Моргана квадрат — это «оранжевый квадрат», прямоугольник — это «бордовый прямоугольник», ну и так далее.

На мгновение Морган поднимает глаза к Барб и встречается с ней взглядом, потом снова возвращается к своим карточкам.

— Ясно, — произносит она. — Это интересно.

Я, пожав плечами, улыбаюсь. Меня-то это совсем не беспокоит. В конце концов каждому немудрено сообразить, что бордовое — это бордовое, а прямоугольное — это прямоугольное.

Тут подъезжает на своей коляске Брюс:

— Ну что, начнем?

— Да-да, — отзывается Барб. — Так вот, мы хотели кое-что обсудить с вами насчет Моргана. Он, знаете, бывает… э-э…

— Теряет голову.

— Ну да. Вчера на занятии был взрыв. Пытался ударить нашего специалиста по трудовым занятиям. А дома много дерется?

— Нет, нет, что вы… Нет. Ну, иногда бывает.

Я опускаю взгляд на Моргана, занятого своими карточками, и взъерошиваю его волосы.

— Но никогда, если его оставляют в покое, — задумчиво говорит Дженнифер.

— А в других случаях?

— Он не агрессивный, нет. Он просто чувствительный. Когда чем-то по-настоящему увлечен, то внимания не обратит, есть кто в комнате или нет. Но если другой человек попробует прервать его — тогда он с ума сходит.

— То есть переключиться с одного занятия на другое для него проблема.

— Ну да. Но по-настоящему он тревожится… только здесь. Нам бы не хотелось, чтобы он возненавидел школу.

— Я вот думаю, — вступает Брюс, — не слишком ли рано мы перевели его на невизуальную работу.

— И у меня была такая мысль, — Барб кивает и поворачивается к нам. — Вы применяли дома систему PECS[32]?

— Что это такое?

— Это метод обмена карточками для общения. С него мы начинаем работу в классе. Морган умеет отслеживать символы и читать, но не слушает и не вовлекается в разговор. Вот мы и можем, чтобы вовлечь его в коммуникацию, опереться на его зрительные «склонности», на его любовь к картинкам. В этой системе все имеет свои обозначения на карточках. Когда ему что-то нужно — он подает соответствующую карточку. И двигаемся вперед маленькими шагами…

Она берет Дженнифер за руку, чтобы показать на примере.

— Во-первых, вы держите руку Моргана, вот как я сейчас, и отрабатываете у него правильное движение — подать карточку Полу. Дальше он должен уже самостоятельно подавать карточку. Потом — открыть вашу ладонь и вложить карточку в нее. В дальнейшем его обучают еще и повторять, что написано на карточке. Затем он должен высказать свою просьбу самостоятельно, без вашей подсказки. Ну и наконец… — она разводит руками, — наконец, карточки больше не будут нужны. Останутся только слова.

Я гляжу на него, а он тем временем снова тянет мой палец к стопке карточек «Все, что двигается».

— Коляска. Ну что ж, пожалуй, мы попробуем.

— Ка-яс-ка!

— Отлично, — говорит Барб. — Сейчас я сделаю для него первую карточку. Распечатаю ее здесь же, на компьютере. Это должно быть нечто, в чем он по-настоящему заинтересован. Вы мне можете назвать что-нибудь такое?

Мы с Дженнифер переглядываемся.

— Да, — отвечаю я. — Можем.

Я держу в руке тонкую заламинированную карточку.

— Попкорн. Ты сказал: «Я хочу попкорн».

На самом-то деле он не произнес ничего, но первый шаг — чтобы он об этом подумал. Я протягиваю Моргану несколько кусочков, он незамедлительно кладет их в рот, поглядывая то на меня, то на миску с кукурузой. Я кладу карточку обратно на специальную дощечку и жду.

— Хочешь еще попкорн? — спрашивает Дженнифер. Она сидит позади него, руки — поверх его рук. Он поднимает карточку, Дженнифер ведет его руку к моей открытой ладони. «Попкорн», — гласит надпись на карточке под маленьким рисунком: старомодный стакан для кукурузы, какие бывают в кинотеатрах. Я сжимаю карточку в пальцах и тут же даю ему еще несколько зернышек из миски, стоящей у меня на коленях.

— Вот умница! Ты сказал: «Я хочу попкорн».

Это длится… длится минуты, часы, недели. Три человека в комнате передают друг другу маленькую карточку, туда-сюда, под постоянный хруст попкорна, который жует маленький мальчик.

«Где можно узнать о крушении корабля, предположительно английского, экипаж которого три дня продержался на плаву благодаря бочонку из-под клубничного джема?»

Раньше не было Интернета, зато были «Заметки и вопросы». Самый совершенный журнал викторианской эпохи: лондонский еженедельник печатал странные вопросы к читателям и их еще более странные ответы. Вопрос про клубничный джем был вполне типичным. Автор вопроса никогда заранее не знал, кто на него откликнется: скажем, в данном случае это был отставной морской офицер с жизнерадостными воспоминаниями о пережитом им самим кораблекрушении, в котором экипаж спасался от голода, набивая животы свинцовыми пулями. Была статья некоего болгарина с навязчивой идеей о распространении рыболовных крючков среди народов Америки; была древняя газетная вырезка, объясняющая происхождение выражения «бык в посудной лавке». Действительно, объясняла статья, был такой случай 17 марта 1773 года, когда настоящий бык зашел в магазин фарфора мисс Пауэлл, «где напугал хозяйку до истерики», ну и, естественно, побил все ее тарелки.

Многие вопросы касались довольно туманных областей науки. Было, например, такое описание австралийской гусеницы: «У каждой особи вырастает из заднего прохода презанятное растение из рода грибов; эти грибы бывают от трех до шести дюймов в длину, а на кончике своем имеют нечто вроде цветка, и они получают все жизненные соки из тела насекомого». Попадались вопросы и более возвышенные: «Публиковались ли когда-нибудь работы, посвященные аналогии между цветами и музыкальными звуками?» Это письмо, опубликованное 21 июня 1862 года, подписано странным, мистическим псевдонимом: Цветозвук.

Нашлась, нашлась книжка для Цветозвука.

«Параллель между цветами и музыкой совершенно очевидна, — писал в 1817 году теоретик цвета Джордж Филд. — То, что можно утверждать относительно одного, будет верно и для другого». Филд уже успел проявить одаренность в ботанике, химии, оптике, в частности сумел помочь художникам: создал удивительный набор новых линз, выращивал растения с целью получения новых экзотических красок для живописи, а также оказал большое влияние на своего друга Генри Ньютона, основателя династии живописцев Винзоров и Ньютонов. Кроме того, Филд изобрел способ очистки сахара, разрабатывал конструкции оранжерей и прочих затейливых устройств.

Однако главным делом его жизни была все-таки теория музыки и цвета. В свое время к ней с большим интересом относились художники-прерафаэлиты, а ныне эта теория практически забыта. И имя Филда едва ли известно даже в деревне, где он родился в 1777 году и где ребенком мог наблюдать самого знаменитого местного жителя — уже престарелого, но все такого же молчаливого и загадочно-дикого. А спустя несколько лет мог проходить — по воскресеньям, выходя из церкви — мимо могильной плиты Дикого Питера. Эти двое, не исключено, имели гораздо больше общего, чем можно было бы предполагать до недавнего времени.

Филд ныне забыт, как и Питер. Но среди коллекционеров потертые экземпляры книги «Хроматика, или аналогия, гармония и философия цветов» оцениваются в тысячи долларов, и немудрено: «Хроматика» — сама по себе произведение искусства. Для того чтобы проиллюстрировать цветовые ключи и шкалы, автор и гравер Дэвид Лукас создали фантастические гравюры, достойные Блейка[33], демонстрирующие цветомузыкальные шкалы и соответствия — с громоздящимися облаками, беснующимися штормовыми морями, пламенными закатами. Наше чувственное восприятие, все виды чувств образуют, по утверждению Филда, теснейшее единство и разливаются параллельно. Шкалы на иллюстрациях слегка раскрашены — на каждом экземпляре вручную; постепенно усложняясь и перекликаясь друг с другом, они пышно расцветают с каждой последующей страницей: от музыкальных шкал и цветов — к телам, линиям, градациям светлого и темного, к цветочным формам, к человеческому телу, наконец.

Идеи «Хроматики» были продолжены в еще более редкой книге — «Принципы философии аналогий», в которой, как обещал подзаголовок Филда, сошлись вместе «наука, природа и искусство». Главная мысль иллюстраций из «Хроматики» была и здесь безошибочно узнаваема: мир сам по себе пронизан межмодальными связями и сходствами, нам же остается лишь обнаружить их закономерности.

Ответ Цветозвуку был опубликован в «Заметках и вопросах» от 12 июля:

На вечере Лондонского музыкального общества, состоявшемся в Сент-Джеймсском холле в прошлом году, я продемонстрировал серию ароматов, соответствующих звукоряду из шести октав, где каждый запах был связан с определенным музыкальным звуком. Множество ученых мужей от музыки, принявших участие в дискуссии, сошлись на том, что я создал собственную оригинальную теорию. Для того чтобы продемонстрировать факты, мне необходима целая серия трудных и сложных экспериментов. Именно к проведению таких экспериментов я и стремлюсь. Может ли цветозвук помочь мне в разрешении этой проблемы?

Г. В. Септимус Пиес, Чизвик.

Ответ примечательный! Сейчас-то мало кому знакомо имя Пиеса, а в 1862 году оно было знаменитым — этакий «бренд на миллион ярлычков». Ну все равно как если бы на письмо Цветозвука отозвалась Бетти Крокер[34]. Портрета Пиеса я, однако, не смог найти даже в его собственной книге.

«У меня есть первая редакция „Химической магии“ и, по-видимому, третья, — пишет мне Рики Джей по электронной почте. — На фронтисписе книжки таился такой фокус. Изображена пустая портретная рамка, а рядом — инструкция, как сделать портрет автора видимым. Для того чтобы этого добиться, нужно было подержать зажженную спичку под страницей. Надо ли говорить о том, — добавляет он, — что во всех экземплярах этого листа не хватает».

Облик Пиеса исчез, спаленный его читателями; практически так же неуловимо, молекула за молекулой, в атмосферу улетучивалось дело его жизни. В одном из журналов 1864 года читаем:

Сладостные запахи от Пиеса и Любина:

магнолия, белая роза, франжипани, герань, пачули, вечная сладость, свежесобранное сено

и еще тысяча других.

К «тысяче других» разрекламированных ароматов относилась, например, венгерская вода от Пиеса и Любина («Стимулирует память, укрепляет мозг!»); ее, как утверждалось, получил в 1550 году Парацельс Пиес, «алхимический врач из Трансильвании». Невероятная деталь, особенно если учесть, что Септимус Пиес родился в Англии в семье служащего военного министерства. Пиеса, однако, всегда привлекал флер чего-то загадочного и драматичного. В одной книге он признался, что имена его четверых сыновей начинаются с букв С, Ю, З и В — в соответствии со сторонами света. В свободное от оптики и аналитической химии время патриарх занимался тем, что обучался разным небесполезным навыкам… как, например, получить из огня лед. Либо — еще лучше — как слушать музыку с заткнутыми ушами: для этого надо было зафиксировать один конец длинного стержня на пианино, а другой конец — в зубах.

Однако мировую известность Септимус Пиес приобрел как передовой парфюмер. Его «Лаборатория цветов» — огромный магазин на улице Нью Бонд — был трехэтажным вместилищем ароматных даров с ферм Суррея и Прованса; в 1862 году «изюминкой» Большой лондонской выставки стал сооруженный его фирмой «Парфюмерный фонтан», в котором текла ароматизированная вода. Красноречивое свидетельство популярности главного магазина на Нью-Бонд: здесь даже наняли специального мальчика, чтобы отрезать для посетителей кусочки ароматизированной ленты нужной длины. Немудрено, что Пиес стал признанным экспертом в этой области: его вышедшая в 1855 году книга «Искусство парфюмерии» выдержала многочисленные переиздания и переводы, на десятилетия войдя в список обязательной литературы для парфюмеров.

Это очень странная книга. Раскрывая перед читателем свою систему классификации запахов, Пиес объясняет:

В запахах, как и в музыке, существуют октавы; определенные запахи, словно клавиши музыкального инструмента, совпадают. Вот, например, миндаль, гелиотроп, ваниль и клематис при смешении образуют лишь разные уровни приблизительно одного и того же впечатления… далее полуоттенки ароматов, такие как роза и роза-герань, соответствуют полутонам: мелкие горошинки, нероли, черная клавиша, а вслед — цветки апельсина.

Представьте расставленные рядами пробирки с ароматическими веществами — словно клавиши фортепиано, составляющие музыкальную «шкалу». Расположите ароматы правильно, созвучиями-консонансами — октавы, кварты, квинты и так далее — и наслаждайтесь музыкальным результатом. Разместите их в диссонирующие интервалы — и ваша музыка буквально завоняет. Пиес, к счастью, разработал ароматические шкалы, и в «Искусстве парфюмерии» содержатся целые страницы с полными рядами ароматов в басовом и скрипичном ключах.

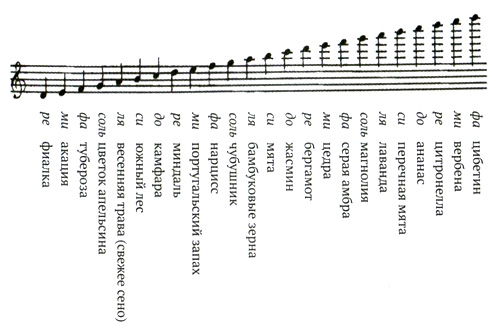

Скрипичный ключ

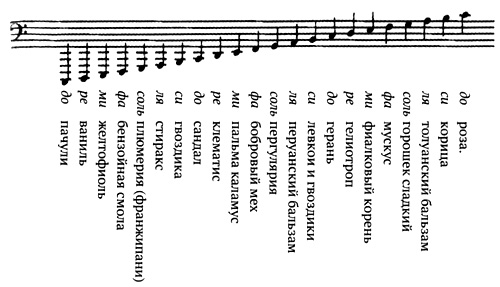

Басовый ключ

Нажмите левой рукой на пианино два «соль» в басовых октавах и добавьте аккорд от «соль» правой рукой. На какой запах похоже это созвучие? Пиес знает и это:

Пиес произвел революцию в индустрии запахов. Его «одофон» — нечто вроде канделябра для расположения ароматов в соответствии с музыкальными интервалами — стал для парфюмеров важным инструментом. Миллионы людей, никогда и не слышавших о Пиесе, до сих пор цитируют именно его, говоря, скажем, о «басовой ноте» аромата; применяя музыкальный язык к запахам, Пиес действительно думал о «ноте». Он выдумал эту фразу для точного обозначения звука, в котором заключен данный аромат. Термин прочно устоялся — настолько ясную и полезную метафору дал нам Пиес.

Бывало, это воспринималось буквально. Вот, например, выпуск журнала «Наука и изобретения» за июнь 1922 года. Любопытна статья, озаглавленная «Орган запахов»:

Разработан принципиально новый орган, в котором вместо традиционного звукового воздействия на слушателей музыкальные звуки переводятся в соответствующие запахи… распылитель приводится в действие клавишами, точно как на пианино. Нажимание на любую из клавиш запускает действие соленоида, или магнита всасывающего типа; последний же приоткрывает клапан и выпускает сжатый воздух из компрессора и специального контейнера, и таким образом ароматные испарения попадают наружу.

Как современный кинотеатр оборудуют продуманной системой громкоговорителей, так и в концертном зале по кругу размещали вентиляторы, чтобы дать аудитории впечатление погружения в запахи. А между произведениями специальные ионизаторы направляли в зал нейтрализующие струи озона.

«Орган запахов» был далеко не первым в ряду подобных инструментов. В восемнадцатом веке ученый-иезуит Луи Кастель написал большую работу по теории цвета — «Оптика цветов», в которой сравнивались звук и цвет; ему принадлежит изобретение «зрительного клавесина», в котором на месте струн были натянуты цветные ленты. В начале XX века английский искусствовед А. М. Римингтон и русский композитор Александр Скрябин независимо друг от друга создали, соответственно, «цветовой орган» и «хромолу». Римингтон применил тяжелые дуговые лампы: они буквально «выстреливали» мощными, в тринадцать тысяч свечей, лучами, цвет которых был связан со звучащими нотами. Кто знает, возможно, некоторые слушатели, погрузившись в полный спектр цветов органа Римингтона, шли в своих переживаниях еще дальше. Ведь еще за три века до этого Фрэнсис Бэкон заметил, что радуга пахнет.

«Я не сравниваю его с коричневым, — сердито возражал Алекс Ван Хален интервьюеру, который все допытывался у него про звук его малого барабана. — Он на самом деле коричневый».

Его брат Эдди, гитарный кумир, прославился «коричневым звуком» — металлическим, ревущим, рожденным с помощью целого ряда педалей, выстроенных наподобие войска, и модифицированных усилителей. Каждый день он торчал в своем подвале с паяльником в руках. Звук, к которому стремился Эдди, не походил на звук какого-либо другого гитариста — фактически он вообще не был похож на звук гитары. Это был тот же тон, что у малого барабана его брата. Раньше Эдди был барабанщиком, а Алекс — гитаристом; позже, поменявшись инструментами, они стремились сохранить манеру друг друга. Игру обоих музыкантов при этом объединяла интонация — братья настойчиво называли свой звук коричневым. А Септимус Пиес решил бы, что звук «ми» на открытой струне гитары Эдди, безусловно, связан с запахом акации.

Синестезия — буквально «комплексное восприятие», синхронная работа чувств — старейший из известных в неврологии феноменов. «Какой у вас желтый, рассыпчатый голос», — сообщал один пациент великому российскому психологу Л. С. Выготскому[35]; спустя десятилетия австралийский писатель настаивал, что у названия Ванкувер «вкус рисового пудинга с изюмом». Для людей-синестетиков зрительный образ соединен со звуком, а прикосновение к определенной текстуре вызывает вкусовое ощущение. «Спаренность» ощущений устойчива, инстинктивна и необратима. «Всю сознательную жизнь я живу с твердым убеждением, что буква Е — чистая, холодная, светло-серая с голубым», — признавался в 1880-х годах доктор Джеймс Кей. Причем такая объединенная работа чувств отмечается с раннего детства: Владимир Набоков, известнейший синестетик, будучи еще совсем маленьким, жаловался матери, что нарисованные на его деревянных кубиках цветные буквы «все не того цвета».

Все подобные этим связи, какими бы фантастическими они ни были, остаются очень устойчивыми. Один подросток-синестетик, с редкой «слухомоторной» формой этого явления, по-особому извивался всем телом в зависимости от услышанного слова.

«Спустя десять лет доктор читал тот же самый список слов, — пишет невролог Ричард Кайтович, — и мальчик без тени колебания принимал те же позы, что и десятилетием раньше».

Такая спаренность ощущений может и не замечаться нами, и все же она есть: у каждого из нас одно чувство может вступать в интерферирующее взаимодействие с другим. Фирма из Вирджинии, производящая пищевые экстракты, провела такой озорной эксперимент: сорока испытуемым дали попробовать апельсиновый экстракт красного цвета. Большинство определили вкус как вишневый или клубничный; лишь пятеро идентифицировали вкус правильно. Что ж, может быть, эти испытуемые старались дать тот ответ, который от них ожидали: в конце концов, это была жидкость красного цвета. Но как объяснить незыблемость переживания, что барабан звучит коричнево, а вельвет на ощупь — как ириска? Ответа на этот вопрос, как и на многие вопросы в науке, пришлось ждать долго.

Я снова на несколько дней в Англии: надо написать статью для журнала о человеке, который еще в 1770-е годы строил огнеупорные дома. Продемонстрировав Уимблдонской общине, как прекрасно противостоит пламени созданная им модель дома, он поместил ее — с добровольцами внутри! — в огонь. К счастью, модель оправдала ожидания. Я, однако, взял полдня «отгула» от сидения в лондонских библиотеках, чтобы поехать в Редхилл.

Редхилл находится на линии Кройдон — Портсмут и столь же невыразителен, как и остальные пригороды. Даже дождь там какой-то непримечательный. Но станция выглядит довольно эпатажно: этакий футуризм, возвратившийся к своим истокам. Скучающие подростки толпятся снаружи, неумело покуривая и наблюдая за сменой огней светофора на оживленном перекрестке. Втягивая голову в плечи под дождем, уворачиваясь от проезжающих машин, я шагаю к местному торговому центру — невообразимому уступчатому строению из кирпича конца восьмидесятых годов. Внутри — вполне типичный британский торговый центр: кафельная плитка, плющ, эскалаторы; я неторопливо прохожу мимо магазина видеофильмов, затем мимо магазина «Безумный Кромвель». Название этого комплекса — «Башня», а талисман — летучая мышь, так что здесь вполне уместна тема безумия. Затем на моем пути возникает ногтевой салон, где под яркими маникюрными лампами окуриваются таинственными испарениями руки трех девушек-подростков с голыми животами. Эскалатор везет меня вверх, вверх — на следующем эскалаторе виден вездесущий, приманивающий зеленым огоньком значок магазина Маркса и Спенсера. Ну вот и приехали.

Правда, теперь я оказался буквально нигде. На этом этаже больше нет магазинов: только унылая, уходящая далеко вниз дорожка-галерея; по-видимому, это как раз башенная часть торгового центра. Дорожка ведет к многоярусной автостоянке. Больше здесь, наверху, никого нет, и каждый мой шаг, пока я брожу от одного выхода на парковку к другому, возвращается ко мне гулким эхом. Замечаю маленькую табличку: «Королевский музей Ирлсвуда». Похоже на указатель пути к ближайшему туалету.

Да, крошечный музей расположен здесь, замаскированный выходом на парковку: вот за стеклом витрина, переполненная старинными деревянными экспонатами. «Гений Ирлсвуда», — гласит пояснительная надпись. Из выхода на парковку показалась весело болтающая парочка. Она проходит мимо, потом еще одна; никому нет дела ни до меня, ни до этой музейной витрины. Наверное, они видели это раньше. Или просто их это никогда не интересовало.

Доктор Фредерик Сано вырвал весь центральный разворот из «Журнала наук о психике» за июль 1918 года: череп, мозговые оболочки, спинномозговая жидкость. Доктор использовал данные посмертного вскрытия Джеймса Генри Пуллена: это был, безусловно, лучший материал для демонстрации строения человеческого мозга, в частности — рисунка извилин. Доктор Сано сделал аккуратные черно-белые зарисовки. А затем, по признанию самого доктора, он допустил непростительную оплошность, касающуюся сохранения препарата мозга в затвердевшем консерванте: «Мозг оказался не покоящимся в толще жидкости в течение первого периода затвердевания, а лежащим на дне… точные измерения, таким образом, оказались невозможными». Это был позор: ведь в 1918 году еще считалось, что вес и форма мозга могут многое сообщить о его «хозяине». Тем не менее, даже основываясь на изучении поврежденного мозга, Сано уверял, что «лобные доли хорошие, заметно мозолистое тело, и, по-видимому, особые способности он имел в зрительной сфере своей психической жизни».

О да, мало кто стал бы возражать против такой оценки. Пуллен — «гений ирлсвудского приюта» — был самым знаменитым в Британии «ученым идиотом». Если в Англии в 1850 году и нашлось где-нибудь идеальное прибежище для такого человека, то это был именно Ирлсвуд. Директор приюта, врач Д. Лэнгдон Даун, был твердо убежден, что «слабоумных» можно обучать — пусть не многому, пусть небыстро, но все же обучать. И тогда, со временем, они могли бы стать, на своем уровне, вполне реализовавшимися членами общества. И это в ту пору, когда умственно отсталому был уготован один путь — мучение за стенами закрытого учреждения. Большинство было обречено «прозябать в разбросанных по всей стране работных домах, где их жизнь проходила без капли осмысленности, и умереть подобно диким зверям в поле», — жаловался доктор Эндрю Винтер в 1876 году. Ирлсвуд был поистине исключительным явлением!

Приют Дауна в Редхилле, с принятой в нем пятилетней пошаговой программой, призванной сделать каждого пациента хотя бы немного самостоятельным, отличался от любого другого подобного британского учреждения. После обучения правильному обращению с посудой шла подготовка к самостоятельному одеванию: пациентов последовательно учили манипуляциям с пуговицами — начиная с крупных деревянных — и застежками. Тщательно проигрывались различные жизненные ситуации: так, в приюте был создан настоящий «тренировочный магазин», всегда полный разных «товаров» — с мелочью в кассе, с весами и гирями! Пациенты могли осваивать совершение покупок и в этом процессе учиться считать, вести беседу, правильно действовать в повседневной деревенской жизни. Конечно, подобный тренинг навыков — само собой разумеющаяся часть сегодняшней терапии, но во времена Дауна это было откровением.

Даун настаивал на уважительном обращении с пациентами; работникам было категорически запрещено физически наказывать обитателей приюта. К ним относились как к «членам семьи». Сам Даун жил по тем же правилам, так что метафора семьи не была чрезмерным преувеличением. И семья при этом вполне обеспечивала себя: во все расширяющемся комплексе имелись и столярная мастерская, и собственная ферма, и даже типография. Везде работали сами пациенты. Были в приюте крикетная команда и духовой оркестр. В целом, все это настолько опережало свое время, что даже Чарльз Диккенс приезжал сюда. Просто так, за вдохновением.

Отдельные способности некоторых пациентов поражали воображение, хотя при поступлении они были так же беспомощны, как и все другие. Один молодой человек, например, мог по памяти полностью рассказать «Взлет и падение Римской Империи» Гиббона[36]. Причем при любой запинке он возвращался к началу книги и начинал цитировать ее снова, словно это была ария, в которой каждая нотка должна быть на своем месте. Другой пациент развлекал себя тем, что расслаивал «Дейли Грэфик» на слои не толще салфетки. Кое-кто мог сообщить вам точную дату прибытия в приют каждого обитателя и бесконечно цитировал расписания поездов.

Впрочем, не все пациенты Дауна были такими «учеными». Получалось, что их можно было разделить на две большие группы: одни — всегда в беззаботном настроении, с характерными аномалиями строения тела и черепа, с умственной отсталостью. Другие — мрачнее и непостижимей: почти всегда мужского пола, физически нормальные, но склонные при этом к эпилептическим припадкам, часто одаренные музыкальным слухом, и при этом с поразительным разбросом способностей: в одном человеке могли уживаться гениальность и глубокая отсталость. Представителей первой группы Даун окрестил монголоидами, о чем впоследствии сожалел. Ныне это заболевание более известно как синдром Дауна. Другую же группу определить одним словом было труднее; если первые напомнили Дауну монголов, то эти были совсем другого сорта — с какого-то не открытого еще континента. И королем среди них был, безусловно, Пуллен.

Пятнадцатилетний Джеймс Пуллен появился в Ирлсвудском приюте в 1850 году. Он уже был признан необучаемым. Пуллен происходил из уважаемой лондонской семьи, едва-едва говорил и вообще как будто ничего не слышал. Его страстно интересовали корабли: с раннего детства он мастерил кораблики из мусора и разных обрезков, что только попадались ему под руки. Казалось, что кроме рисования и украшения предметов его ничего не привлекает, а только заставляет вновь и вновь удаляться в свой собственный мир, в котором его сопровождал еще один обитатель приюта — брат, Вильям Пуллен.

Страстью братьев были гравюры, которые они совместно копировали на листах для набросков. Особенно умелым в этом деле был Вильям: одно время он был литографистом в типографии приюта. Талантам его, увы, не пришлось расцвести: умер он рано, на четвертом десятке, от рака. У младшего же Пуллена была своя история. Его увлеченность ремеслом переросла в какое-то безумное мастерство: он практически оккупировал приютскую столярную мастерскую, где мог соорудить все — от книжной полки до трости для ходьбы, — и она в конце концов была предоставлена ему в единоличное пользование. Для защиты своего цеха от воров Пуллен соорудил устрашающий капкан с гильотиной, который непременно бы сработал, если бы сотрудники приюта не разобрали его. Тогда он воздвиг пятнадцатифутового механического монстра, призванного отпугнуть всякого, кто помешает его работе. Жуткие глаза, челюсти и усиленный раструбом голос этого чудовища управлялись через запутанную систему блоков и рычагов самим Пулленом, который сидел внутри на специальном сиденье.