Миф как семиологическая система.

Поскольку в мифологии изучаются некие высказывания, эта наука является всего лишь частью более обширной науки о знаках, которую около сорока лет тому назад предложил создать Соссюр под названием семиологии. Тем не менее со времен Соссюра и иногда независимо от него ряд направлений современной научной мысли постоянно возвращается к проблеме значения; психоанализ, структурализм, гештальтпсихология, некоторые новые направления литературной критики, примером которых могут служить работы Башляра, изучают факты только в той мере, в какой они что-то значат. Но если

* Кипу — узелковое письмо: веревочки с рядом привязанных к ним узелков, цвет и расположение которых служили разными условными обозначениями.— Прим. ред.

[74]

речь заходит о значении, возникает необходимость обращения к семиологии. Я не хочу сказать, что все эти виды исследований равным образом относятся к семиологии; их содержание различно. Однако все они имеют одинаковый статус: это науки о значимостях; они не удовлетворяются поиском фактов самих по себе, они определяют и исследуют факты, что-либо значащие.

Семиология есть наука о формах, поскольку значения изучаются в ней независимо от их содержания. Мне хотелось бы сказать несколько слов о необходимости и о границах такой формальной науки. Необходимость в семиологии такая же, как и необходимость во всяком точном научном языке. (...) Нельзя говорить о структуре в терминах формы и наоборот. Вполне может быть, что в «жизни» имеется только нераздельная совокупность структур и форм. Но наука не властна над тем, что не выразимо, она должна говорить непосредственно о жизни, если хочет изменить ее. Выступая против некоторых донкихотствующих сторонников синтетического подхода, носящего, увы, платонический характер, всякая научная критика должна идти на некоторую аскетичность, мириться с искусственностью аналитического подхода и при этом должна пользоваться соответствующими методами и языками. Если бы историческая критика не была так запугана призраком «формализма», она не была бы, вероятно, такой бесплодной; она поняла бы, что специфическое изучение форм ни в чем не противоречит необходимым принципам целостности и историчности. Совсем наоборот, чем более специфичны формы той или иной системы, тем более она поддается историческому анализу. Пародируя известное изречение, я сказал бы, что небольшая доза формализма удаляет нас от Истории, а значительная формализация возвращает нас к ней. Можно ли найти лучший пример целостного анализа, чем «Святой Жене» Сартра с его одновременно формальным и историческим, семиологическим и идеологическим описанием святости? Напротив, опасно рассматривать форму как двойственный объект: полуформу и полусубстанцию, наделять форму субстанцией формы. Семиология, не выходящая за собственные рамки, не является метафизической западней: она такая же наука, как и другие, необходимая, но не исчерпывающая свой пред-

[75]

мет. Главное — это понять, что единство объяснения достигается не отсечением того или иного подхода, а, если следовать Энгельсу, диалектической взаимосвязью специальных наук, которые привлекаются в том или ином случае. То же самое относится и к мифологии: она одновременно является частью семиологии как науки формальной и идеологии как науки исторической; она изучает оформленные идеи2.

Напомню теперь, что в любого рода семиологической системе постулируется отношение между двумя элементами: означающим и означаемым. Это отношение связывает объекты разного порядка, и поэтому оно является отношением эквивалентности, а не равенства. Необходимо предостеречь, что вопреки обыденному словоупотреблению, когда мы просто говорим, что означающее выражает означаемое, во всякой семиологической системе имеются не два, а три различных элемента; ведь то, что я непосредственно воспринимаю, является не последовательностью двух элементов, а корреляцией, которая их объединяет. Следовательно, есть означающее, означаемое и есть знак, который представляет собой результат ассоциации первых двух элементов. Например, я беру букет роз и решаю, что он будет означать мои любовные чувства. Может быть, в этом случае мы имеем лишь означаемое, розы и мои любовные чувства? Нет, это не так; в действительности имеются только розы, «отягощенные чувством». Однако в плане анализа мы выделяем три элемента: «отягощенные чувством» розы с полным основанием могут быть разложены на розы и любовные чувства; и розы и чувства существовали по отдельности до того, как объединиться и образовать третий объект; являющийся знаком. Если в жизни я действительно не в состоянии отделить розы от того, о чем они сообщают, то в плане анализа я не имею права смешивать розы

2 Развитие рекламы, большой прессы, иллюстрированных изданий, не говоря уже о бесчисленных пережитках коммуникативных ритуалов (ритуалов поведения в обществе) делает более настоятельным, чем когда-либо, создание семиологии как науки. Часто ли мы в течение дня попадаем в такую обстановку, где нет никаких значений? Очень редко, иногда ни разу. Вот я стою на берегу моря; оно, конечно, не несет никакого сообщения, но на берегу — сколько семиологического материала: знамена, лозунги, сигналы, вывески, одежда, даже загар на телах - все это дано мне как множество высказываний.

[76]

как означающее и розы как знак; означающее само по себе лишено содержания, знак же содержателен, он несет смысл. Возьмем какой-нибудь темный камешек; я могу сделать его что-либо значащим различными способами, пока это означающее и только; но стоит мне наделить камешек определенным означаемым (например, он будет означать смертный приговор при тайном голосовании), как он станет знаком. Разумеется, между означающим, означаемым и знаком имеются функциональные связи (как между частью и целым), настолько тесные, что их анализ может показаться тщетным предприятием; но скоро мы убедимся в том, что различение этих трех элементов имеет первостепенную важность для изучения мифа как семиологической системы.

Конечно, эти три элемента имеют абсолютно формальный характер и им можно придать различное содержание. Приведем несколько примеров. Для Соссюра, который имел дело с семиологической системой особого рода, образцовой с методологической точки зрения, а именно с языком, означаемое представляет собой концепт, а означающее — акустический образ (психического порядка); связь же концепта с акустическим образом образует знак (например, слово), то есть конкретную сущность3. Известно, что Фрейд рассматривал психику как густую сеть отношений эквивалентности, отношений значимости. Один из элементов отношения (я воздержусь от того, чтобы считать его первичным) представляет собой явный смысл поведения, другой же элемент представляет собой скрытый, или действительный, смысл (например, субстрат сновидения); что касается третьего элемента, то и в данном случае он является результатом корреляции первых двух элементов. Это само сновидение в его целостности, неудавшееся действие или невроз, которые осмысливаются как компромисс, экономия сил, осуществляемая благодаря соединению формы (первый элемент) и интенциональной функции (второй элемент). На этом примере легко убедиться, насколько важно различение знака и означающего: для Фрейда сновидение — это не столько непосредственная данность или латентное содержание,

3 Понятие слова является одним из самых спорных в лингвистике. Я пользуюсь этим термином ради простоты изложения.

[77]

сколько функциональная связь двух элементов. Наконец, в критике Сартра (этими тремя хорошо известными примерами я и ограничусь) означаемое представляет собой изначальный кризис личности (разлука с матерью у Бодлера[22], называние кражи своим именем у Жене[23]); Литература как особый дискурс образует означающее, и отношение между личным переживанием и дискурсом создает художественное произведение, которое можно определить как значение. Конечно, эта трехэлементная система, несмотря на неизменность своей формы, не реализуется всегда в одном и том же виде, я еще раз подчеркиваю, что единство семиологии существует на уровне формы, а не содержания; сфера ее применения ограничена, она имеет дело только с одним языком, только с одной операцией — прочтением или расшифровкой.

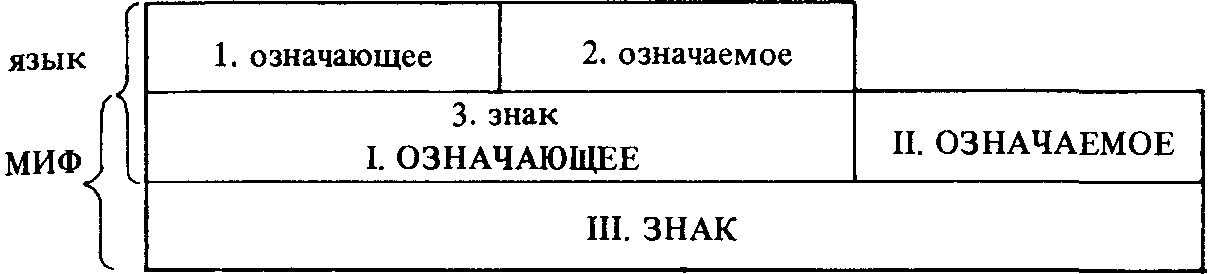

В мифе мы обнаруживаем ту же трехэлементную систему[24], о которой я только что говорил: означающее, означаемое и знак. Но миф представляет собой особую систему и особенность эта заключается в том, что он создается на основе некоторой последовательности знаков, которая существует до него; миф является вторичной семиологической системой. Знак (то есть результат ассоциации концепта и акустического образа) первой системы становится всего лишь означающим во второй системе. Стоит напомнить еще раз, что материальные носители мифического сообщения (собственно язык, фотография, живопись, реклама, ритуалы, какие-либо предметы и т. д.), какими бы различными они ни были сами по себе, как только они становятся составной частью мифа, сводятся к функции означивания; все они представляют собой лишь исходный материал для построения мифа;

их единство заключается в том, что все они наделяются статусом языковых средств. Идет ли речь о последовательности букв или о рисунке, для мифа они представляют собой знаковое единство, глобальный знак, конечный результат, или третий элемент первичной семиологической системы. Этот третий элемент становится первым, то есть частью той системы, которую миф надстраивает над первичной системой. Происходит как бы смещение формальной системы первичных значений на одну отметку шкалы. Поскольку это смещение очень важно для анализа мифа, я попытаюсь изобразить его с помощью

[78]

следующей схемы; разумеется, пространственное расположение частей схемы является здесь всего лишь метафорой.

| язык | 1. означающее | 2. означаемое | |

| МИФ | 3. знак I. ОЗНАЧАЮЩЕЕ | II. ОЗНАЧАЕМОЕ | |

| III. ЗНАК |

Из схемы следует, что в мифе имеются две семиологические системы, одна из которых частично встроена в другую; во-первых, это языковая система, язык (или иные, подобные ему способы репрезентации); я буду называть его языком-объектом, поскольку он поступает в распоряжение мифа, который строит на его основе свою собственную систему; во-вторых, это сам миф; его можно называть метаязыком, потому что это второй язык, на котором говорят о первом. Когда семиолог анализирует метаязык, ему незачем интересоваться строением языка-объекта, учитывать особенности языковой системы; он берет языковой знак в его целостности и рассматривает его лишь с точки зрения той роли, которую он играет в построении мифа. Вот почему семиолог с полным правом одинаково подходит к письменному тексту и рисунку: ему важно в них то свойство, что оба они являются знаками, готовыми для построения мифа; и тот и другой наделены функцией означивания, и тот и другой представляют собой язык-объект.

Теперь пора привести один-два примера мифического высказывания. Первый пример я позаимствую у Валери 4: представьте себе, что я ученик пятого класса французского лицея; я открываю латинскую грамматику и читаю в ней фразу, взятую из басни Эзопа или Федра: quia ego nominor leo. Я откладываю книгу и задумываюсь: во фразе есть какая-то двусмысленность. С одной стороны,

4 «Tel Quel», 1941-1943, II, р. 191.

[79]

смысл слов совершенно ясен: потому что я зовусь львом; с другой стороны, эта фраза приведена здесь явно для того, чтобы дать мне понять нечто совсем иное; обращаясь именно ко мне, ученику пятого класса, она ясно говорит мне: я есмь пример, который должен проиллюстрировать правило согласования предикатива с подлежащим. Приходится даже признать, что эта фраза вовсе не имеет целью передать мне свой смысл, она весьма мало озабочена тем, чтобы поведать мне нечто о льве, о том, как его зовут; ее истинное конечное значение заключается в том, чтобы привлечь мое внимание к определенному типу согласования. Отсюда я делаю вывод, что передо мной особая надстроенная семиологическая система, выходящая за рамки языка: ее означающее само образовано совокупностью знаков и само по себе является первичной семиологической системой (я зовусь львом). В остальном же формальная схема строится обычным образом: имеется означаемое (я есмь пример на правило грамматики) и есть глобальное значение, которое представляет собой результат корреляции означающего и означаемого; ведь ни именование животного львом, ни пример на грамматическое правило не даны мне по отдельности.

Возьмем другой пример. Предположим, я сижу в парикмахерской, мне протягивают номер журнала «Пари-Матч». На обложке изображен молодой африканец во французской военной форме; беря под козырек, он глядит вверх, вероятно, на развевающийся французский флаг. Таков смысл изображения. Но каким бы наивным я ни был, я прекрасно понимаю, что хочет сказать мне это изображение: оно означает, что Франция — это великая Империя, что все ее сыны, независимо от цвета кожи, верно служат под ее знаменами и что нет лучшего ответа критикам так называемой колониальной системы, чем рвение, с которым этот молодой африканец служит своим так называемым угнетателям. И в этом случае передо мной имеется надстроенная семиологическая система: здесь есть означающее, которое само представляет собой первичную семиологическую систему (африканский солдат отдает честь, как это принято во французской армии); есть означаемое (в данном случае это намеренное смешение принадлежности к французской нации с

[80]

воинским долгом); наконец, есть репрезентация означаемого посредством означающего.

Прежде чем перейти к анализу каждого элемента мифологической системы, следует договориться о терминологии. Теперь мы знаем, что означающее в мифе может быть рассмотрено с двух точек зрения: как результирующий элемент языковой системы или как исходный элемент системы мифологической. Следовательно, нам потребуется два термина; в плане языка, то есть в качестве конечного элемента первой системы я буду называть означающее смыслом (я зовусь львом; африканский солдат отдает честь по-французски); в плане мифа я буду называть его формой. Что касается означаемого, то здесь не может быть двусмысленности, и мы оставим за ним наименование концепт. Третий элемент является результатом корреляции первых двух; в языковой системе это знак; однако дальнейшее использование этого термина окажется неизбежно двусмысленным, поскольку в мифе (и в этом заключается его главная особенность) означающее уже образовано из знаков языка. Третий элемент мифологической системы я буду называть значением. Употребление этого слова тем более уместно, что миф действительно обладает двойной функцией: он одновременно обозначает и оповещает, внушает и предписывает.

Форма и концепт.

Означающее мифа двулико: оно является одновременно и смыслом и формой, заполненным и в то же время пустым. Как смысл означающее предполагает возможность какого-то прочтения, его можно увидеть, оно имеет чувственную реальность (в противоположность языковому означающему, имеющему сугубо психическую природу); означающее мифа содержательно: именование животного львом, приветствие африканского солдата — все это достаточно вероятные события, которые легко себе представить. Как целостная совокупность языковых знаков смысл мифа имеет собственную значимость, он является частью некоторого события, например, истории со львом или африканцем; в смысле уже содержится готовое значение, которое могло бы оказаться самодостаточным, если бы им не завладел миф и

[81]

не превратил бы его в полую, паразитарную форму. Сам по себе смысл уже есть нечто законченное, он предполагает наличие некоторого знания, прошлого, памяти, сравнения фактов, идей, решений.

Становясь формой, смысл лишается своей случайной конкретности, он опустошается, обедняется, история выветривается из него и остается одна лишь буква. Происходит парадоксальная перестановка операций чтения, аномальная регрессия смысла к форме, языкового знака к означающему мифа. Если рассматривать предложение quia ego nominor leo исключительно в границах языковой системы, то оно сохраняет в ней все свое богатство, полноту, всю отнесенность к конкретным событиям: я — животное, лев, обитаю в такой-то стране, возвращаюсь с охоты и тут от меня требуют, чтобы я поделился своей добычей с телкой, коровой и козой; но поскольку я самый сильный, то присваиваю себе все части добычи, приводя различные доводы, последний из которых заключается попросту в том, что я зовусь львом. Однако в мифе данное предложение, становясь формой, не сохраняет почти ничего из этой длинной цепи событий. Смысл предложения заключал в себе целую систему значимостей, относящихся к истории, географии, морали, зоологии. Литературе. Форма устранила все это богатство; возникшая в результате бедность содержания требует нового значения, которое заполнило бы эту опустошенную форму. Надо отодвинуть историю со львом на задний план, чтобы освободить место для примера на грамматическое правило; надо заключить в скобки биографию африканского солдата, если мы хотим освободить образ от прежнего содержания и подготовить его к приобретению нового означаемого.

Однако главное здесь заключается в том, что форма не уничтожает смысл, она лишь обедняет его, отодвигает на второй план, распоряжаясь им по своему усмотрению. Можно было бы подумать, что смысл обречен на смерть, но это смерть в рассрочку; смысл теряет свою собственную значимость, но продолжает жить, питая собой форму мифа. Смысл является для формы чем-то вроде хранилища конкретных событий, которое всегда находится под рукой; это богатство можно то использовать, то прятать подальше по своему усмотрению; всё время возни-

[82]

кает необходимость, чтобы форма снова могла пустить корни в смысле и, впитав его, принять облик природы; но прежде всего форма должна иметь возможность укрыться за смыслом. Вечная игра в прятки между смыслом и формой составляет самую суть мифа. Форма мифа — не символ; африканский солдат, отдающий честь, не является символом Французской империи, он слишком реален для этого, его образ предстает перед нами во всем своем богатстве, жизненности, непосредственности, простодушии, неоспоримости. И в то же самое время эта реальность несамостоятельна, отодвинута на второй план, как бы прозрачна; немного отступив, она вступает в сговор с явившимся к ней во всеоружии концептом «французская империя»; реальность становится заимствованной.

Обратимся теперь к означаемому. История, которая словно сочится из формы мифа, целиком и полностью впитывается концептом. Концепт всегда есть нечто конкретное, он одновременно историчен и интенционален, он является той побудительной причиной, которая вызывает к жизни миф. Пример на грамматическое правило, французская империя — это все настоящие побудительные причины сотворения мифа. Концепт помогает восстановить цепь причин и следствий, движущих сил и интенций. В противоположность форме концепт никоим образом не абстрактен, он всегда связан с той или иной ситуацией. Через концепт в миф вводится новая событийность: в примере на грамматическое правило, в котором факт именования животного львом предварительно лишается своих конкретных связей, оказываются названными все стороны моего существования: Время, благодаря которому я появился на свет в такую эпоху, когда грамматика является предметом изучения в школе; История, которая с помощью целой совокупности средств социальной сегрегации противопоставляет меня тем детям, которые не изучают латынь; школьная традиция, которая заставляет обратиться в поисках примера к Эзопу или Федру; мои собственные языковые навыки, для которых согласование предикатива с подлежащим есть примечательный факт, заслуживающий того, чтобы его проиллюстрировали. То же самое можно сказать и об африканском солдате, отдающем честь: его смысл, выступая в качестве формы,

[83]

становится неполным, бедным, лишенным конкретных связей; как концепт «французская империя» он снова оказывается связанным со всем миром в его целостности — с Историей Франции, с ее колониальными авантюрами, с теми трудностями, которые она переживает теперь. Если говорить точнее, в концепт впитывается не сама реальность, а скорее определенные представления о ней; при переходе от смысла к форме образ теряет какое-то количество знаний, но зато вбирает в себя знания, содержащиеся в концепте. На самом деле, представления, заключенные в мифологическом концепте, являются смутным знанием, сформировавшимся на основе слабых, нечетких ассоциаций. Я настоятельно подчеркиваю открытый характер концепта; это никоим образом не абстрактная, стерильная сущность, а скорее конденсат неоформившихся, неустойчивых, туманных ассоциаций; их единство и когерентность зависят прежде всего от функции концепта.

В этом смысле можно утверждать, что фундаментальным свойством мифологического концепта является его предназначенность: пример на грамматическое правило предназначен для определенной группы учащихся, концепт «французская империя» должен затронуть тот, а не иной круг читателей; концепт точно соответствует какой-то одной функции, он определяется как тяготение к чему-то. Это напоминает нам характер означаемого в другой семиологической системе — во фрейдизме: для Фрейда вторым элементом семиологической системы является латентный смысл (содержание) сновидения, неудавшегося действия, невроза. Фрейд справедливо полагает, что вторичный смысл поведения является его истинным смыслом, то есть смыслом, соответствующим целостной глубинной ситуации; он представляет собой, как и мифологический концепт, истинную интенцию поступка.

Означаемое может иметь несколько означающих; именно так обстоит дело с означаемым в языке и в психоанализе. То же самое можно сказать и о мифологическом концепте: в его распоряжении имеется неограниченное число означающих. Можно подобрать сотни латинских фраз, иллюстрирующих согласование предикатива с подлежащим, можно найти сотни образов, пригодных для

[84]

обозначения концепта «французская империя». Это говорит о том, что в количественном отношении концепты намного беднее означающего; часто мы имеем дело всего лишь с воспроизведением одного и того же концепта рядом означающих. Если идти от формы к концепту, то бедность и богатство окажутся в обратном отношении: качественной бедности формы, носительницы разреженного смысла, соответствует богатство концепта, открытого навстречу всей Истории; количественному же изобилию форм соответствует небольшое число концептов. Повторяющаяся репрезентация одного и того же концепта посредством ряда форм представляет огромную ценность для мифолога, так как она позволяет произвести расшифровку мифа; ведь постоянство определенного типа поведения дает возможность выявить его интенцию. Сказанное позволяет утверждать, что нет регулярного соответствия между объемом означаемого и объемом означающего; в языке это соответствие пропорционально, оно не выходит за пределы слова или по крайней мере какой-либо конкретной единицы. Напротив, в мифе концепт может соответствовать означающему, имеющему очень большую протяженность; например, целая книга может оказаться означающим одного-единственного концепта и, наоборот, совсем краткая форма (слово или жест — даже непроизвольный, главное, чтобы он был воспринят) может стать означающим концепта, насыщенного очень богатой историей. Эта диспропорция между означающим и означаемым не характерна для языка, но она не является и специфической принадлежностью мифа; например, у Фрейда неудавшееся действие представляет собой такое означающее, ничтожность которого совершенно непропорциональна истинному смыслу этого действия.

Я уже говорил о том, что мифические концепты лишены всякой устойчивости: они могут создаваться, изменяться, разрушаться и исчезать совсем. Именно потому, что они историчны, история очень легко может их упразднить. Эта неустойчивость побуждает мифолога прибегать к особой терминологии, о которой я хотел бы сказать здесь несколько слов, поскольку иногда она вызывает к себе ироническое отношение: речь идет о неологизмах. Концепт является составной частью мифа, поэтому если

[85]

мы желаем заняться расшифровкой мифов, нам надо научиться давать названия концептам. Некоторые слова можно найти в словаре: Доброта, Милосердие, Здоровье, Гуманность и т. д. Однако, поскольку мы берем эти концепты из словаря, они не историчны по определению. В мифологии же чаще всего приходится давать названия эфемерным концептам, связанным с конкретными обстоятельствами; неологизмы в этом случае неизбежны. Китай — это одно; представление, которое еще совсем недавно имел о нем французский обыватель,— это другое; особого рода мешанину из колокольчиков, рикш и курилен опиума можно именовать не иначе, как китайщина. Не очень благозвучно? Остается лишь утешиться тем, что неологизмы для обозначения новых понятий никогда не произвольны: они создаются на основе вполне осмысленных пропорциональных отношений 5.

Значение.

Как нам уже известно, третий элемент семиологической системы представляет собой не что иное, как результат соединения двух первых элементов; только этот результат и дан для непосредственного наблюдения, только он и воспринимается нами. Я назвал третий элемент значением. Ясно, что значение и есть сам миф, подобно тому, как соссюровский знак есть слово (точнее, конкретная сущность). Прежде чем описывать свойства значения, надо немного поразмыслить над тем, каким образом оно создается, то есть рассмотреть способы соотнесения концепта и формы в мифе.

Прежде всего надо отметить, что в мифе два первых элемента совершенно очевидны (в противоположность тому, что имеет место в других семиологических системах), один не «прячется» за другой, оба даны нам здесь, в этом месте (а не так, что один находится здесь, а другой где-то там). Как это ни парадоксально, но миф ничего не скрывает; его функция заключается в деформировании, но не в утаивании. Концепт вовсе не патентен по отношению к форме; нет ни малейшей необходимо-

5 Ср. latin/latinité=basque/x x=basquité 'латинский/латинскость=баскский/х х=баскскость'

[86]

сти прибегать к подсознательному, чтобы дать толкование мифа. Очевидно, мы имеем здесь два различных типа манифестации: форма дана нам прямо и непосредственно, кроме того, она имеет некоторую протяженность. Еще и еще раз надо подчеркнуть, что это полностью обусловлено языковой природой мифологического означающего: поскольку означающее уже обладает определенным смыслом, то оно может манифестироваться только с помощью какого-то материального носителя (в то время как в языке означающее сохраняет свою психическую природу). Если миф выступает в устной форме, протяженность означающего линейна (потому что я зовусь львом); если миф представляет собой зрительный образ, его протяженность многомерна (в центре изображения мы видим мундир африканского солдата, выше — черноту его лица, слова—руку, поднятую в приветствии и т. д.). Таким образом, элементы формы занимают по отношению друг к другу определенное место, они находятся в отношении смежности; способ манифестации формы в данном случае пространственный. Напротив, концепт дается как некая целостность, он представляет собой нечто вроде туманности, более или менее расплывчатого сгустка представлений. Элементы концепта связаны ассоциативными отношениями; он опирается не на протяженность, а на глубину (хотя, возможно, эта метафора слишком пространственна); способ его манифестации мнемонический.

Отношение между концептом и смыслом в мифе есть по существу отношение деформации. Здесь мы наблюдаем определенную формальную аналогию со сложной семиологической системой иного рода, а именно системой психоанализа. Подобно тому, как у Фрейда латентный смысл поведения деформирует его явный смысл, так и в мифе концепт деформирует смысл. Конечно, эта деформация становится возможной только потому, что сама форма мифа образована языковым смыслом. В простой системе, подобной языку, означаемое ничего не может Деформировать, поскольку произвольное, полое означающее не оказывает ему никакого сопротивления. Но в мифе дело обстоит по-иному, в нем означающее имеет как бы две стороны: одна сторона содержательна — это смысл (история со львом, африканским солдатом),

[87]

другая сторона лишена содержания — это форма (поскольку я зовусь львом; африканец-солдат-французской-армии-отдающий-честь-французскому-флагу). Очевидно, концепт деформирует содержательную сторону, то есть смысл: лев и африканский солдат лишаются своей истории и превращаются в пустые фигуры. Пример на правило латинской грамматики деформирует акт называния льва во всей его конкретной случайности: также и концепт «французская империя» вносит разлад в систему первичного языка, нарушает повествование о фактах, где идет речь о приветствии африканца, одетого в солдатскую форму. Однако подобная деформация не ведет к полному исчезновению смысла; и лев, и африканец присутствуют в мифе, поскольку концепт нуждается в них; их как бы урезают наполовину, отнимая память, но не существование; они упорствуют в своем молчании и в то же время словоохотливы, их язык целиком поступает в услужение концепту. Концепт именно деформирует смысл, но не упраздняет его; это противоречие можно выразить так: концепт отчуждает смысл.

Никогда не надо забывать о том, что миф — это двойная система; в нем обнаруживается своего рода вездесущность: пункт прибытия смысла образует отправную точку мифа. Сохраняя пространственную метафору, приблизительность которой я уже подчеркивал, можно сказать, что значение мифа представляет собой некий непрерывно вращающийся турникет, чередование смысла означающего и его формы, языка-объекта и метаязыка, чистого означивания и чистой образности. Это чередование подхватывается концептом, который использует двойственность означающего, одновременно рассудочного и образного, произвольного и естественного.

Я не хочу заранее оценивать моральные последствия такого механизма, но думаю, что не выйду за пределы объективного анализа, если замечу, что вездесущность означающего в мифе очень точно воспроизводит физическую структуру алиби (известно, что это пространственный термин): понятие алиби также предполагает наличие заполненного и пустого места, которые связаны отношением отрицательной идентичности («я не нахожусь там, где вы думаете, что я нахожусь»; «я нахожусь там, где вы думаете, что меня нет»). Но обычное алиби

[88]

(например, в уголовном деле) имеет свой конец;

в определенный момент реальность прекращает вращение турникета. Миф же представляет собой значимость и не может рассматриваться с точки зрения истины; ничто не мешает ему сохранять вечное алиби; наличие двух сторон у означающего всегда позволяет ему находиться в другом месте, смысл всегда здесь, чтобы манифестировать форму; форма всегда здесь, чтобы заслонить смысл. Получается так, что между смыслом и формой никогда не возникает противоречия, конфликта; они никогда не сталкиваются друг с другом, потому что никогда не оказываются в одной и той же точке. Для сравнения можно привести следующую ситуацию: когда я еду в автомобиле и смотрю в окно, то по своему желанию я могу сосредоточить внимание или на пейзаже или на стекле; я смотрю на стекло — и тогда пейзаж отодвигается на второй план, или, наоборот, стекло становится для меня прозрачным и я воспринимаю глубину пейзажа. Результат подобного чередования неизменен: я воспринимаю присутствие стекла и в то же время оно для меня лишено всякого интереса; пейзаж представляется мне ирреальным и в то же время явлен мне во всей своей полноте. То же самое можно сказать и об означающем в мифе: его форма пуста, но она есть, его смысл отсутствует, но в то же время он заполняет собой форму. Это противоречие можно заметить только в том случае, если умышленно прекратить такое чередование формы и смысла и сосредоточиться на каждом из них как на объекте, отличающемся от другого, если применить к мифу статическую процедуру расшифровки, одним словом, если нарушить его собственную динамику и рассматривать его с позиции не читателя, а мифолога.

Именно двойственность означающего определяет особенности значения в мифе. Мы уже знаем, что миф — это сообщение, определяемое в большей мере своей интенцией (я есмь пример на грамматическое правило), чем своим буквальным смыслом (я зовусь львом), и тем не менее буквальный смысл, так сказать, обездвиживает, стерилизует, представляет как вневременную, заслоняет эту интенцию. (Причем здесь Французская империя? Ведь речь идет о конкретном факте: вот бравый сoлдaт-aфpuкaнeц берет под козырек точно так же, как

[89]

это делают наши парни). Эта фундаментальная неоднозначность мифического сообщения имеет двоякое следствие для его значения; оно одновременно является уведомлением и констатацией факта.

Миф носит императивный, побудительный характер: отталкиваясь от конкретного понятия, возникая в совершенно определенных обстоятельствах (урок латыни, Французская империя в опасности), он обращается непосредственно ко мне, стремится добраться до меня, я испытываю на себе силу его интенции, он навязывает мне свою агрессивную двусмысленность. Например, путешествуя по Стране басков в Испании6, я, конечно, могу заметить архитектурное единство зданий, наличие общего стиля, что заставляет меня признать существование особого типа баскского дома как определенного этнического продукта. Тем не менее я не могу сказать, что этот единый стиль как-то затрагивает меня, или, так сказать, пытается захватить меня; я прекрасно осознаю, что он существовал здесь до меня и без меня; это сложный продукт, обусловленный длительным историческим развитием: он не обращается непосредственно ко мне, не побуждает дать ему название, если только я не собираюсь представить его как один из типов сельского жилища в ряду других. Но если я совершаю прогулку в предместьях Парижа и замечаю в конце какой-нибудь улицы Гамбетта или улицы Жана-Жореса симпатичный беленький домик, крытый красной черепицей, с деревянными конструкциями, окрашенными в коричневый цвет, с асимметричной крышей и фахверковым фасадом, то начинает казаться, что мне лично приказывают называть это строение баскским домом, более того, усматривать в нем сущность «баскскости». В этом случае концепт «баскскость» предстает передо мной как нечто совершенно целенаправленное: он преследует меня, чтобы заставить распознать совокупность мотивирующих его интенций, концепт выступает передо мной в качестве признака некоей индивидуальной истории, как доверительное сообщение и как приглашение к соучастию; это настоя-

6 Я подчеркиваю: в Испании, потому что во Франции повышение жизненного уровня мелкой буржуазии повлекло за собой расцвет целой «мифологической» архитектуры, представленной загородными постройками в баскском стиле.

[90]

щий призыв, с которым обращаются ко мне владельцы дома. И чтобы этот призыв казался более повелительным, они пошли на всевозможные ограничения; все, что было оправданно в баскском доме с хозяйственной точки зрения: крытая рига, наружная лестница, голубятня и т. д., все это было отброшено и остался лишь краткий, однозначный сигнал. Обращение к конкретной личности здесь настолько очевидно, что кажется, будто этот дом только что выстроили именно для меня, он возникает передо мной словно по волшебству, и нельзя обнаружить никаких следов тех событий, которые привели к его возникновению.

Такое слово-призыв есть в то же время застывшее слово; как только оно достигает меня, оно прерывается, обращается само на себя и достигает статуса всеобщности; оно застывает, становится чистым и безобидным. Направленность концепта вдруг оттесняется буквальным смыслом. Происходит нечто вроде задержания в физическом и одновременно в юридическом смысле этого термина: концепт «французская империя» низводит африканского солдата, отдающего честь, до инструментальной роли простого означающего. Африканский солдат обращается ко мне от имени французской империи, но в то же время его приветствие застывает, твердеет, превращается во вневременную мотивировку, которая должна обосновать факт существования Французской империи. На поверхности мифического высказывания не происходит более никаких движений; используемое значение прячется за фактом, придавая ему вид официального уведомления; однако при этом факт парализует интенцию, обездвиживает ее; чтобы сделать ее безобидной, он ее замораживает. Ведь миф есть похищенное и возвращенное слово. Только возвращаемое слово оказывается не тем, которое было похищено; при возвращении его не помещают точно на прежнее место. Эта мелкая кража, момент надувательства и составляют застывшую сторону мифического слова.

Остается рассмотреть последний элемент значения: его мотивированность. Известно, что языковой знак произволен; ничто не заставляет акустический образ дерево; соотноситься «естественным образом» с концептом «дерево»; в этом случае знак не мотивирован. Од-

[91]

нако произвольность имеет свои пределы, которые зависят от ассоциативных связей слова; в языке часть знака может создаваться по аналогии с другими знаками (например, говорят не amable, a aimable 'любезный' по аналогии с aime 'любит'). Значение же мифа никогда не является совершенно произвольным, оно всегда частично мотивировано и в какой-то своей части неизбежно строится по аналогии. Чтобы пример на правило латинской грамматики пришел в соприкосновение с фактом именования животного львом, необходима аналогия: согласование предикатива с подлежащим. Чтобы концепт «французская империя» мог использовать в своих целях образ африканского солдата, необходимо наличие идентичности между его приветствием и приветствием французского солдата. Мотивированность является необходимым условием двойственности мифа; в мифе обыгрывается аналогия между смыслом и формой; нет мифа без мотивированной формы 7. Чтобы уяснить себе всю силу мотивированности мифа, достаточно немного поразмыслить над следующим предельным случаем. Представьте, что передо мной имеется некая совокупность предметов, настолько разнородных, что я не могу обнаружить в ней никакого смысла; кажется, что при отсутствии формы, наделенной заранее смыслом, невозможно обнаружить никаких отношений аналогии и что возникновение мифа в этом случае невозможно. Однако форма позволяет все-таки вычитать здесь сам беспорядок; она может наделить значением сам абсурд, сделать из него миф. Это происходит, например, когда сюрреалистические произведения мифологизируются с позиций здравого смысла; даже отсутствие мотивированности не

7 С этической точки зрения неудобной оказывается как раз мотивированность формы мифа. Ибо если можно говорить о «здоровье» языка, то оно основывается на произвольности знака. Миф вызывает отвращение использованием мнимой природы, роскошью значащих форм, подобных предметам, в которых полезность приукрашена видимостью естественности. Желание сделать всю природу гарантом мифа вызывает своего рода чувство тошноты; миф оказывается слишком уж богатым, в нем слишком много мотиваций. Эта тошнота подобна тому чувству, которое испытываешь перед произведениями искусства, не желающими делать выбор между физисом и антифизисом[25]; первое они используют как идеал, а второе — в целях экономии средств. С этической точки зрения здесь есть некоторая низость, подобная ставке на двух лошадей.

[92]

препятствует возникновению мифа, ибо само это отсутствие может быть достаточно объективировано, чтобы его можно было расшифровать; так что в конце концов отсутствие мотивированности становится вторичной мотивированностью, и миф может быть воссоздан.

Мотивированность неизбежна, хотя и носит фрагментарный характер. Прежде всего она не может быть «естественной»; ведь форма черпает свои аналогии из истории. Но аналогия между смыслом и концептом всегда лишь частичная; форма отбрасывает множество аналогий и сохраняет только некоторые из них; в баскском доме сохраняются наклон крыши, выступы балок, но исчезают наружная лестница, крытая рига, налет старины и т. д. Можно утверждать даже большее: целостный образ исключает возникновение мифа или по крайней мере вынуждает мифологизировать только саму его целостность; подобное происходит в плохой живописи, построенной целиком на мифе «заполненности» и «законченности» (этот миф противоположен, но симметричен мифу абсурда: во втором случае форма мифологизирует «отсутствие», в первом—чрезмерную полноту). Но в общем случае миф предпочитает пользоваться бедными, неполными образами, когда смысл оказывается уже довольно тощим, готовым для наделения его значением: карикатуры, стилизации, символы и т. п. Наконец, необходимо отметить, что всякая мотивация выбирается из ряда других возможных. Так, концепт «французская империя» можно передать с помощью многих означающих, а не только через образ африканского солдата, отдающего честь. Например, французский генерал вручает награду сенегальцу, потерявшему в боях руку; сестра милосердия протягивает целебный настой лежащему в постели раненому арабу; белый учитель проводит урок с прилежными негритятами; каждый день пресса демонстрирует нам, что запас означающих для создания мифов неисчерпаем.

Между прочим, следующее сравнение позволит хорошо представить себе сущность мифа: произвольность значения мифа не большая и не меньшая, чем произвольность идеограммы. Миф есть идеографическая система в чистом виде, в ней формы еще мотивированы тем концептом, которое они репрезентируют, однако они

[93]

далеко не исчерпывают всех возможностей репрезентации. И подобно тому, как идеограмма в процессе своего развития отошла от концепта и стала ассоциироваться со звуком, становясь все более немотивированной, так и старение мифа можно определить по произвольности его значения, когда, например, весь Мольер оказывается представленным воротничком медика.