Изобразительное искусство 16 века 1 страница

Р. Климов

В течение первых десятилетий 16 в. живопись в Нидерландах претерпевала сложные изменения, в результате которых оказались окончательно изжитыми принципы искусства 15 в. и получили развитие (впрочем, несравненно менее плодотворное, чем в Италии) черты Высокого Возрождения. Хотя художественные достоинства живописи 16 в., за исключением Брейгеля, не достигают уровня 15 столетия, в историко-эволюционном отношении ее роль оказалась весьма значительной. В первую очередь это определяется приближением искусства к более прямому, непосредственному отражению действительности.

Самодовлеющий интерес к конкретной реальности в равной мере приводил к открытию новых, перспективных путей и методов и к сужению кругозора живописца. Так, концентрируя мысль на повседневной реальности, многие живописцы приходили к решениям, лишенным широкого обобщающего значения. Однако там, где художник был тесно связан с основными проблемами времени, чутко преломляя в своем творчестве основные противоречия эпохи, этот процесс давал необычайно значительные художественные результаты, примером чему может служить творчество Питера Брейгеля Старшего.

Знакомясь с изобразительным искусством 16 в., необходимо иметь в виду резкое количественное возрастание художественной продукции и ее проникновение на широкий рынок, в чем проявляется воздействие новых историко-общественных условий.

В экономическом отношении жизнь Нидерландов начала века характеризуется бурным расцветом. Открытие Америки поставило страну в средоточие международной торговли. Активно протекал процесс вытеснения цехового ремесла мануфактурой. Развивалось производство. Антверпен, затмив Брюгге, стал крупнейшим центром транзитной торговли и денежных операций. В городах Голландии жила почти половина всего населения этой провинции. Руководство экономикой перешло в руки так называемых новых богачей — лиц влиятельных не принадлежностью к городскому патрициату, цеховой верхушке, но только своей предприимчивостью и богатством.

Буржуазное развитие Нидерландов стимулировало общественную жизнь. Воззрения крупнейшего философа, педагога и т. п. Эразма Роттердамского последовательно рационалистичны и гуманистичны. Большим успехом пользуются различные протестантские вероучения и прежде всего кальвинизм с его духом практического рационализма. Все больше раскрывается роль человека в общественной эволюции. Усиливаются национально-освободительные тенденции. Активизируются протест и недовольство народных масс, и последняя треть века ознаменована мощным подъемом — нидерландской революцией.

Названные факты совершенно видоизменили мировосприятие художников.

Живопись 16 в. мы будем рассматривать по трем ее этапам. Начальный, захватывающий первые три десятилетия, связан со сложными процессами осознания нового положения человека в жизни, с более высокой ступенью сложения раннего капитализма и характеризуется крайним многообразием исканий и разноречивостью методов. В стадиальном отношении он соответствует Высокому Возрождению в Италии.

Второй этап, завершающийся к 1570 г., отмечен зрелостью нового мировоззрения и наиболее заметными успехами реалистических тенденций, а наряду с тем — активизацией противоположных направлений и открытым противопоставлением этих двух линий в развитии искусства. По существу, это время кризиса Ренессанса.

Третий период, обнимающий последнюю треть века, определяется полным исчезновением возрожденческих принципов и зарождением основ искусства 17 века.

* * *

Один из крупнейших мастеров первой трети века — Квентин Массейс (род. в 1465 или 1466 г. в Лувепе, ум. в 1530 г. в Антверпене).

Ранние произведения Квентина Массейса несут отчетливый отпечаток старых традиций. Первая значительная его работа — триптих, посвященный св. Анне (1507 — 1509; Брюссель, Музей). Сцены на внешних сторонах боковых створок отличаются сдержанным драматизмом. Мало разработанные в психологическом отношении образы величественны, фигуры укрупнены и тесно составлены, пространство кажется уплотненным. В раскрытом виде алтарь более гармоничен — свободнее расположение действующих лиц, выявлена спокойная размеренность ритма и композиции. В основе концепции Массейса лежит стремление косвенно, чаще всего при помощи художественно-формальных средств, возвысить образ человека.

илл.277 Квентин Массейс. Алтарь св. Анны. Фрагмент центральной части (Мария Саломия со своими детьми Иаковом Старшим и Иоанном Богословом). 1507-1509 гг. Брюссель, Музей изящных искусств.

В следующей своей работе — «Оплакивании» (1509—1511; Антверпен, Музей) он ужо не ограничивается общей экспозицией образов; он пытается ввести в композицию действие, конкретнее раскрыть переживания героев. Не видя, однако, в чем кроется истинное величие человека, он не может органично разрешить эту задачу и совместить ее решение с достоинствами алтаря св. Анны.

Художник приходит к решениям нервным и сбивчивым, что обычно объясняется готическими пережитками. Правильнее, однако, видеть здесь результат слияния двух еще недостаточно отстоявшихся тенденций: стремления возвеличить образ человека и другой тенденции, связанной с попытками представить ситуацию в ее жизненной естественности. Во всяком случае, этот же алтарь представляет обе эти тенденции и порознь; образы обобщенные соседствуют с гротескно характерными.

илл.276а Квентин Массейс. Меняла с женой. 1514 г. Париж, Лувр.

Тяготение к жизненно-реальному началу привело Массейса к созданию одной из первых в искусстве нового времени жанровых, бытовых картин. Мы имеем в виду «Менялу с женой» (1514; Париж, Лувр). Вместе с тем постоянно сохранявшийся у художника интерес к обобщенной трактовке действительности побудил его (быть может, первого в Нидерландах) обратиться к искусству Леонардо да Винчи («Мария с младенцем»; Познань, Музей), хотя здесь можно говорить скорее о заимствованиях или о подражании.

В творчестве Массейса обе названные тенденции выступают совместно или преобладая одна над другой. В тех же случаях, когда стремление к конкретности господствует безраздельно, можно заметить, что в реальности его привлекают явления исключительные или единичные. Это — крайние проявления или уродства, или характерности (портрет старика; Париж, Музей Жакмар-Андрэ).

В тех же случаях, когда обе тенденции синтезируются, они или служат выражению жизненной энергии людей (что имело место уже в «Оплакивании»), или используются для передачи душевной сферы человека («Св. Магдалина»; Антверпен, Музей).

Такой синтез особенно часто достигался Массейсом в области портрета. Портреты Эразма Роттердамского (Рим, дворец Корсини) и его друга Петра Эгидия (Солсбери, собрание Раднор), портрет Этьена Гардинера из галлереи Лихтенштейн в Вадуце и другой — глубокий, со сложным внутренним состоянием — из Штеделевского института во Франкфурте принадлежат к числу лучших образцов Этого жанра. В портрете, как и в ряде других работ, Массейс достигает особенных успехов при передаче общей, не расчлененной на отдельные чувства и качества, одухотворенности образа.

илл.276б Квентин Массейс. Портрет Петра Эгидия. Начало 16 в. Солсбери, собрание Раднор.

В своей переработке основ нидерландской живописи Массейс во многом учитывает традицию. Одновременно с ним работали мастера, предпочитавшие более решительное обновление искусства, — так называемые романисты.

Они, однако, избрали путь, дискредитировавший в конечном счете все их начинания. Их мало интересовала реальность как таковая, они стремились к монументализации образа человека. Но их идеальные образы не столько отражали новую концепцию мира и человека и высокое представление о человеке, сколько являлись отвлеченным фантазированием на темы античных мифов, своего рода условным артистическим самовыражением. В их творчестве особенно отчетливо сказалось отсутствие истинно гуманистических взглядов, а постоянное обращение к итальянскому искусству (определившее наименование этого направления) не шло дальше пустых заимствований. Живопись романистов является ярким свидетельством назревания нового понимания места человека в мире и не менее ярким доказательством бессилия на нидерландской почве разрешить этот вопрос в итальянизированных формах. Панегирические формулы романистов, по существу, оставались результатом чистого умозрения.

Крупнейшим представителем романизма первой трети века был Ян Госсарт по прозванию Мабюзе (род. в 1478 г. близ Утрехта или в Мобеже, ум. между 1533 и 1536 гг. в Миддельбурге).

Ранние работы (алтарь в Лисабоне) трафаретны и архаичны, как, впрочем, и выполненные непосредственно после возвращения из Италии (алтарь в Национальном музее в Палермо, «Поклонение волхвов» в лондонской Национальной галлерее).

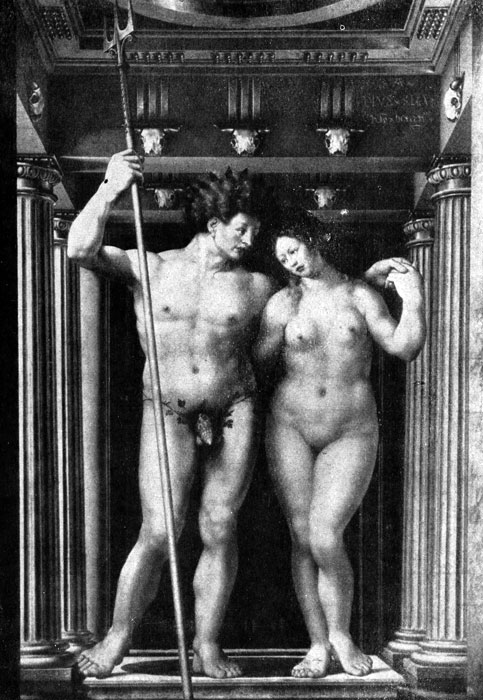

Сдвиг в творчестве Госсарта происходит в середине 1510-х гг., когда он исполняет множество картин на мифологические сюжеты. Обнаженная натура предстает здесь и в более поздних работах не как частный мотив, а как главное содержание произведения («Нептун и Амфитрита», 1516, Берлин; «Геркулес и Омфала», 1517, Ричмонд, собрание Кук; «Венера и Амур», Брюссель, Музей; «Даная», 1527, Мюнхен, Пинакотека, а также многочисленные изображения Адама и Евы). Однако все эти работы страдают неубедительностью. Триумфальная поза героя, узкая композиционная схема и выглаженная, мертвая моделировка сочетаются с почти натуралистической точностью отдельных деталей.

илл.281 Госсарт. Нептун и Амфитрита. 1516 г. Берлин.

Госсарт исходил из ограниченной гуманистической схемы. Его вариации на тему одной или двух обнаженных фигур всегда остаются вполне условной конструкцией. Натурные наблюдения нисколько не оживляют их и лишь делают противоречивой авторскую мысль.

Замкнутость творчества Госсарта узкими рамками особенно чувствуется в тех редких случаях, когда мастеру удается эти рамки в какой-то мере преодолеть.

В «Св. Луке, пишущем Марию» (Прага, Национальная галлерея) Госсарт, отступая от собственной системы, попытался связать фигуры со сложным архитектурным пространством и создал несколько фантастичную, но впечатляющую концепцию человека и среды.

Напротив, в более раннем «Снятии со креста» (Эрмитаж) он столкнулся с невозможностью воссоздать своими методами драматическое повествование — и во многом от этих методов отказался, в чем следует видеть доказательство их непригодности к разрешению больших задач.

Наконец, третье и наиболее важное доказательство ограниченности романистических схем Госсарта — это его портреты (диптих с изображением канцлера Каронделе, 1517, Париж, Лувр; портретные створки в Брюссельском музее; мужской портрет, Берлин); ибо их высокие художественные качества достигнуты ценой известного отхода от этих схем. Воссоздавая реальный облик портретируемых, мастер его монументализирует, а отсутствие детализированных психологических характеристик делает эти портреты еще более внушительными. Волею жанра вынужденный придерживаться натуры, Госсарт достигает здесь той приподнятости образа, которой так не хватает работам, в которых он соблюдал свою систему со всей строгостью.

Другой крупный романист — Бернар ван Орлей (ок. 1488—1541) систему Госсарта расширил. Уже в раннем его алтаре (Вена, Музей, и Брюссель, Музей) наряду с провинциально-нидерландским шаблоном и декорацией в духе итальянцев мы наблюдаем элементы подробного, обстоятельного рассказа.

В так называемом алтаре Иова (1521; Брюссель, Музей) Орлей стремится к динамике общего решения и к повествованию. Недвижно застывших героев Госсарта он вовлекает в активное действие. Он использует и множество наблюденных деталей. Утрированно, натуралистически характерные фигуры (изображение нищего Лазаря) соседствуют с прямыми заимствованиями итальянских образцов (богач в аду), и только во второстепенных, частных эпизодах художник решается объединить их в реальную, живую сцену (врач рассматривает мочу умирающего). Он любит покрывать архитектуру всевозможными узорами, а очертаниям алтарей придает неимоверную замысловатость.

Вторая половина его творчества связана с попытками более органического освоения итальянской живописи. Этому в немалой степени способствовало знакомство с картонами Рафаэля, присланными для выполнения по ним шпалер в Брюссель, где жил Орлей. Главная работа этого периода, «Страшный суд» (1525; Антверпен, Музей), лишена излишеств алтаря Иова, и введение натурных наблюдений здесь более органично.

Орлей — один из заметных портретистов своего времени. В лучшей его работе этого жанра, портрете медика Георга ван Целле (1519; Брюссель, Музей), он не ставит себе целью глубокое проникновение в душевную сферу модели. Он исходит из декоративной выразительности; черты лица подгоняются под определенную стилистическую формулу. Однако в это яркое, экспрессивное целое мастер умеет ввести тонко наблюденные детали. Другие его портреты столь же декоративны, но более стилизованны. В этих работах больше артистического самовыражения, чем раскрытия реального образа.

Как и все романисты (и, быть может, интенсивнее других), Орлей интересовался декоративным искусством, в области которого он работал много и плодотворно. Известны его работы для брюссельской шпалерной мануфактуры, витражи (например, в церкви св. Гудулы в Брюсселе).

Если Массейс и романисты (Госсарт, Орлей) пытались решительно обновить нидерландскую живопись, то подавляющее большинство их современников были в своих работах более традиционны. Однако их творчество необходимо иметь в виду, так как оно характеризует разнообразие тенденций в искусстве Нидерландов.

Среди антверпенских современников Массейса мы находим и мастеров, еще тесно связанных с 15 в. (Мастер из Франкфурта, Мастер Моррисоновского триптиха), и художников, старающихся разбить прежние каноны, вводя драматические (Мастер «Магдалины» собрания Манзи) или повествовательные (Мастер из Хоогстратена) элементы. Нерешительность в постановке новых проблем сочетается у этих живописцев с безусловным к ним интересом. Заметнее прочих — тенденции к буквальному, точному изображению натуры, опыты по возрождению драматизма в форме убедительного повседневного рассказа и попытки индивидуализации прежних лирических образов.

Последнее, как правило, характеризовало наименее радикальных мастеров, и весьма показательно, что как раз эта тенденция стала определяющей для Брюгге, города, угасавшего как в экономическом, так и в культурном отношении. Здесь почти безраздельно господствовали принципы Герарда Давида. Им подчинились как мастера по своему художественному уровню посредственные, так и более крупные — Ян Провост (ок. 1465—1529) и Адриан Изенбрандт (ум. в 1551 г.). Картины Изенбрандта с их замедленным затухающим ритмом и атмосферой поэтической сосредоточенности (Мария на фоне семи страстей, Брюгге, церковь Нотр-Дам; мужской портрет, Нью-Йорк, Метрополитен-музей) — быть может, наиболее пенное в продукции Брюгге. В тех редких случаях, когда художники пробовали нарушить узкие пределы брюггской традиции (работы выходца из Ломбардии Амброзиуса Бенсона, ум. в 1550 г.), они неминуемо оказывались во власти эклектизма— будь то жестко-прозаичные решения или, напротив, не лишенные импозантности перепевы романизма.

Иные творческие устремления характеризовали Северные провинции. Здесь развитие протекало в более сдержанных, не столь космополитических, а порой и экстравагантных формах, как в Антверпене, и вместе с тем было лишено застойности, характерной для Брюгге. Уклад жизни, а вместе с тем и культура были скромнее и демократичнее.

Работы старшего поколения голландских живописцев довольно нескладны, но они уже изобличают простодушную наблюдательность их авторов и их приверженность конкретной жизни (Мастер из Дельфта, Мастер амстердамской «Смерти Марии»). Это качество легло в основу всего голландского искусства 16 столетия.

Обозначившийся еще в 15 в. интерес к взаимной связи человека и среды (Гертген) начинает приносить свои плоды. Иногда он сочетается с живым чувством человеческой индивидуальности и определяет своеобразие портрета (мужской портрет Яна Мостарта (ок. 1475—1555/56) в Брюссельском музее. Чаще же он проявляется в усилении жанровых тенденций — например, в исполненном Яном Иостом из Калькара (ок. 1460—1519) между 1505 и 1508 гг. алтаре церкви св. Николая в Калькаре. В творчестве Мастера из Алькмара (работал после 1490 г.) зарождается подлинно городской, бытовой, повествовательный жанр. В цикле «Семи дел милосердия» (1504; Амстердам, Рейксмузей) действие перенесено на улицу — оно представлено среди голландских домиков, с участием случайных прохожих, вo всей достоверности повседневного течения.

Таким образом, общая панорама нидерландской живописи первой трети века принимает следующие очертания: романисты стараются покончить со старыми традициями и в поисках формальной монументализации подражают итальянцам, Массейс пытается сообщить образу приподнятость, не порывая вместе с тем с живой реальностью, и творчески развить в новых условиях традиции реалистического искусства второй половины 15 в. Наконец, малые мастера по-своему отзываются на новые запросы — здесь и разнообразие поисков антверпенских мастеров, и архаическая лирика брюжцев, и решительное обращение к бытовому началу у голландцев. Следует добавить, что в это время еще живут и работают мастера 15 в.—Босх, Герард Давид.

За исключением романистов (а учитывая бытовую сниженность их внешне героизованных решений, то и вместе с ними), нидерландское искусство переживает период активной конкретизации своего творческого метода, обращается к прямому и самоценному изображению действительности.

Особое положение занимает группа так называемых «антверпенских маньеристов». (Термин этот вполне условен и должен свидетельствовать о некоторой вычурности искусства этих художников. Не следует смешивать с маньеризмом в обычном значении этого слова.). Живая реальность образа и достоверность изображения их не привлекали. Но условные, риторические и холодные работы романистов им тоже были чужды. Их любимая тема — «Поклонение волхвов». Изощренные фантастические фигуры, запутанное многофигурное действие, помещенное среди руин и сложных архитектурных декораций, наконец, изобилие аксессуаров и почти болезненное пристрастие к множественности (персонажей, деталей, пространственных планов) — характерные отличия их картин. За всем этим угадывается тяга к большим, обобщающим решениям, сохранившееся чувство неограниченности мироздания. Но в этом своем стремлении «маньеристы» неизменно уходили от конкретной жизни. Не имея возможности насытить свои идеалы новым содержанием, не имея сил противостоять тенденциям своего времени, они создали искусство, причудливо сочетающее реальность и фантастику, торжественность и дробность, велеречивость и анекдотизм. Но течение это симптоматично — оно свидетельствует, что бытовая конкретность привлекала далеко не всех нидерландских живописцев. Кроме того, многие мастера (особенно в Голландии) использовали «маньеристические» приемы особым образом — для оживления своих повествовательных композиций и для сообщения им большего драматизма. Таким путем шел Корнелис Энгельбрехтсен (род. в 1468 г. в Лейдене — ум. в 1535 г. там же; алтари с «Распятием» и «Оплакиванием» в Лейденском музее), Якоб Корнелис ван Оостзанен (ок. 1470—1533) и другие.

Наконец, известный контакт с принципами «маньеризма» улавливается в творчестве одного из наиболее крупных мастеров своего времени Иоахима Патинира (ок. 1474—1524), художника, которого с полным правом можно считать в числе главных родоначальников европейской пейзажной живописи нового времени.

Большинство его работ представляет обширные виды, включающие скалы, речные долины и т. п., лишенные, однако, неумеренной пространственности. Патинир помещает также в свои картины небольшие фигурки персонажей различных религиозных сцен. Правда, в отличие от «маньеристов», его эволюция строится на постоянном сближении с реальностью, а пейзажи постепенно избавляются от господства религиозной темы (см. «Крещение» в Вене и «Пейзаж с бегством в Египет» в Антверпене). Построение пейзажа, высокая точка зрения и особенно цветовое решение (от коричневого первого плана через зеленый и зелено-желтый промежуточный к голубым далям) оказали большое влияние на последующих мастеров. Из мастеров, близких по времени Патиниру, должны быть названы Херримет де Блес (ум. ок. 1550 г.), а также уже упомянутый в другой связи Ян Мостарт, сцена из завоевания Америки (Гарлем, музей Франса Гальса) которого обнаруживает также традицию Босха.

Для первой трети 16 столетия — с ее ломкой прежних принципов и нащупыванием новых путей — характерны и эклектичное сочетание различных тенденций и. напротив, почти фанатичное упорство в осознании и разрешении художественных задач.

Первая из названных черт обесценивает творчество вполне профессионально, порой виртуозно работавшего Иоса ван Клеве (он же Мастер «Успения Марии», ок. 1464—1540); наибольший интерес представляют его поэтичные изображения Марии с младенцем и Иосифом, а также поздние портреты, выявляющие характер модели. Зато вторая названная черта определяет внутренний пафос наиболее крупного мастера рассматриваемой поры - Луки Лейденского (ок. 1489—1533). Его искусство завершает и исчерпывает живопись первой трети столетия.

В ранних гравюрах (он был прославлен как мастер гравюры, и с его деятельностью связаны первые большие успехи резцовой' гравюры в Нидерландах) он не только точен в передаче реальности, но и стремится создать целостную и выразительную сцену. При этом, в отличие от своих голландских современников (например, Мастера из Алькмара), Лука добивается острой психологической экспрессии. Таковы его листы «Магомет с убитым монахом» (1508) и особенно «Давид и Саул» (около 1509 г.). Образ Саула (во втором из названных произведений) отличается исключительной для того времени сложностью: здесь и безумие — еще длящееся, но и начинающее отпускать измученную душу царя, и одиночество, и трагическая обреченность. Эмоциональность этого решения в большей мере создается формальными средствами — композицией (Саул кажется изолированным и сжатым композиционными линиями), степенью конкретности в обрисовке действующих лиц Гот заднего плана к Давиду идет нарастание бытовых черт, чтобы в образе Саула резко смениться напряженным драматизмом) и, наконец, сопоставлением противоположных в своей выразительности деталей (один глаз Саула — устремленный вдаль, агрессивный, взгляд другого безвольный, волнующий, темный, пристальный).

Характерным для этого периода творчества Луки следует считать решительное обращение к реальности и одновременно усиленное подчинение ее художественной концепции произведения. Чисто жанровые мотивы служат особой задаче— попытке выделить движения души, представить их в крайнем, до предела обостренном выражении. Последнее придает психологическим опытам Луки странную двойственность: их волнующая экспрессивность сочетается с черствой, иногда даже жесткой досказанностью. Не владеющий еще искусством создания индивидуальных характеров, он превращает своих, казалось бы, вполне реальных героев в средство для воплощения определенных эмоций. В его интересе к психологическим мотивам — стремление сделать очевидной объективную силу душевного движения как такового, его сложность и противоречивость.

Огромный шаг вперед в приближении к конкретной действительности виден в его работах жанрового порядка («Игра в шахматы», Берлин; «Жена приносит Потифару одежды Иосифа», Роттердам, Музей Боймансван Бейнинген), но и здесь бытовое начало выделяется художником скорее как некая отвлеченная, самостоятельная категория.

Аналогична проблематика портрета. В автопортрете Луки Лейденского (Браун-швейг, Музей) создан один из самых жизненно достоверных образов эпохи. А упомянутая выше кенцепционность, подчеркнутость реального начала сообщила этому образу и другое ценное качество — его бюргерский характер утверждается художником с программным, вызывающим пафосом.

Но с особенной силой «концепционная реалистичность» Луки проявилась в одной из его наиболее глубоких работ — гравюре «Коровница» (1510). Натурные впечатления здесь выражены с грубой правдивостью. Но геометрически четкое, ритмизированное расположение коров и сложное подчинение всех деталей системе вертикальных осей приносит в этот лист дух безупречной строгости и соразмерности. Тяжеловесно-внушительной фигуре парня и грубоватой, но не лишенной изящества коровнице придана соответствующая ритмическая среда — в первом случае прямолинейная и четкая, во втором построенная на искривленных формах.

Их фигуры застыли, и жесты устойчивы. И все же Лука Лейденский передает взаимосвязь своих героев — при помощи плавной бегущей линии далеких гор и нескольких других композиционных приемов ему удается выразить и чувства парня и кокетливость девушки и установить контакт между этими, казалось бы, совершенно разъединенными фигурами.

Лука Лейденский, с редкой остротой передавая окружающую его действительность, избегает жанровых решений и старается монументализировать реальность. В «Коровнице» он достигает известной гармонии — обобщение реальности придает ей черты монументальности, но не уводит в условность.

илл.278 Лука Лейденский. Коровница. Гравюра на меди. 1510 г.

Следующие десять лет его творчества этой гармонии лишены.

Он органичнее вводит частные наблюдения, усиливает жанрово-повествовательный элемент, но тут же нейтрализует его настойчивым выделением какого-либо одного действующего лица — погруженного в себя и как бы выключенного из бытовой среды.

илл.279 Лука Лейденский. Игра в карты. Ок. 1514 г. Солсбери, Уилтон-хауз, собрание Пемброк.

Взволнованный и нервозный эмоциональный тон «Св. Антония» (1511; Брюссель, Музей), введение в, казалось бы, повседневную «Игру в карты» (ок. 1514 г.; Уилтон-хауз, собрание Пемброк), загадочной в своем отвлеченном, неопределенном состоянии центральной фигуры, наконец, переделка «Мадонны с младенцем и ангелами» Мемлинга, где в идеальный образ 15 в. внесены ноты безнадежности (Берлин),— все это свидетельствует о новом этапе в искусстве Луки.

Естественное единство моментов бытовых и обобщенных обретает напряженность. Художник усиливает в своих работах роль конкретной действительности. Вместе с тем нарастание нервозности трактовки образов говорит об утрате прежней ясности миревосприятия. Однако нельзя не отметить и другого — в работах этоге периода представление о реальности как о замкнутой в себе, изолированной данности уступает место чувству жизни как целостного, глубокого и сложного явления. И произведения 1510-х гг. отличает не только возбужденность, но и оттенок непосредственной человечности.

Наиболее полное выражение названных черт несет в себе «Проповедь в церкви» (Амстердам, Рейксмузей). Мастер четко выделяет три компонента: бытовую сцену проповеди, пространство церкви — пустое, эмоционально-насыщенное, тянущееся— и фигуру мужчины с шляпой в руках, привлекающую внимание зрителя сдержанным, отвлеченным от среды выражением и высоким внутренним достоинством. Образ и жанр здесь обострены, обнажены и соединены искусственным построением всей сцены. Здесь и почти исследовательский интерес к жизни, и известная растерянность, колебания, вызванные вопросом, не осмыслявшимся современниками художника в такой отчетливой форме,— в чем же значительность человека.

илл.280 Лука Лейденский. Проповедь в церкви. Ок. 1521 г. Амстердам, Рейкс-музей.

«Проповеди в церкви» близок по времени мужской портрет (ок. 1520 г.; Лондон, Национальная галлерея), где холодной решительности взгляда придан оттенок крайней, взволнованной искренности. В этом портрете еще очевиднее, чем в «Проповеди в церкви», что Луку интересует уже не узкожанровая или статически неподвижная реальность, но жизнь как сложный, длящийся процесс. Образу приданы интонации, немыслимые при прежнем понимании реальности (чему в немалой степени соответствует цветовая гамма: зеленый фон, холодное бескровное лицо, бесцветные губы).

Однако здесь Луку Лейденского подстерегали задачи, на том этапе в нидерландской культуре практически неразрешимые. Его ощущение жизненного процесса в конечном итоге вело к нивелированию личности; для ее героического возвеличивания сам он не видел фундамента, а для самодовлеющего ее утверждения ему не хватало представления о целостном духовном мире индивидуальности. Мастер оказался в тупике, и третий период его творчества, 1520-е годы,— это трагические по своей бесперспективности попытки найти выход.

В «Благовещении» (часть диптиха, 1522; Мюнхен, Пинакотека) и «Марии с младенцем» (Амстердам, Рейксмузей) фигуры вовлекаются в неопределенное, всепронизывающее движение, выражающее ужо не жизненную текучесть, но только иррациональное, безликое беспокойство. Наряду с ростом нервозности появляются ноты саркастические, почти издевательские (то же «Благовещение», гравюра 1525 г. «Вергилий в корзине»). Изверившись в своих прежних исканиях, мастер обращается к романизму.

В алтаре со «Страшным судом» (1521—1527; Лейден, Музей) фигуры грешников и праведников бесспорно обладают значительностью (чем дальше от них вверх — вплоть до комичного своим бытовым характером крошечного бога-отца,— тем быстрее эта значительность убывает). Но не случайно художник сдвигает Эти фигуры к боковым створкам и в центре композиции остаются только пустынные круглящиеся просторы земли. Попытки монументально-героизированного решения терпят крах. Лейденский алтарь, являясь одним из самых заметных произведений нидерландской живописи, одновременно свидетельствует об обреченности исканий его создателя.