Миф как семиологическая система

Ключ к фрагменту:Обращаясь к теории знака Ф. де Соссюра, Барт предлагает свое объяснение знакового механизма функционирования культуры: если обычный язык представляет собой систему, где каждый знак отсылает к тому, что он обозначает, то культура функционирует как знаковая система, которая надстраивается над знаковой системой языка. В старый знак, как в матрешку, вкладывается смысл нового знака.

Действительно, мифология, изучая особого рода слово, составляет лишь фрагмент более обширной науки о знаках, постулированной около сорока лет назад Соссюром под названием семиологии.<…>

<…> Как известно, в семиологии обязательно постулируется соотношение двух элементов – означающего и означаемого. Это соотношение соединяет разнопорядковые объекты, а потому представляет собой не равенство, но эквивалентность. Здесь следует помнить: хотя в повседневном языке говорится, что означающее просто выражает собой означаемое, но на самом деле в любой семиологической системе передо мною не два, а три разных элемента; действительно, я воспринимаю не просто один элемент за другим, но и все соотношение, которым они соединены; таким образом, имеется означающее, означаемое и знак, то есть итог ассоциации двух первых членов.

Возьмем букет роз – он будет означать мою любовь. Разве в нем есть только означающее и означаемое, то есть розы и мое чувство? В нем нет даже и того – есть только розы, «проникнутые любовью». Зато в плане анализа налицо все три элемента, ибо розы, наполненные любовью, точно и безупречно распадаются на розы и любовь; одно и другое существовали по отдельности, пока не соединились вместе, образовав нечто третье – знак. Если в житейском плане я действительно не в состоянии отделить розы от сообщения, которое они несут, то в плане анализа я никак не вправе смешивать розы-означающее и розы-знак: означающее пусто, тогда как знак полон, он представляет собой смысл.<…>

Описанная выше трехчленная схема – означающее, означаемое и знак – обнаруживается также и в мифе. Но миф представляет собой особую систему в том отношении, что он создается на основе уже ранее существовавшей семиологической цепочки: это вторичная семиологическая система.

То, что в первичной системе было знаком (итог ассоциации понятия и образа), во вторичной оказывается всего лишь означающим.<…>

<…> Миф как бы возвышается на ступеньку над формальной системой первичных значений. Поскольку этот сдвиг имеет принципиальную важность, я попытался его изобразить следующей схемой – естественно, имея в виду, что ее пространственное строение служит не более чем метафорой:

| 1. Означающее | 2. Означаемое | |

| 3. Знак I. ОЗНАЧАЮЩЕЕ | II. ОЗНАЧАЕМОЕ | |

| III. ЗНАК |

Как мы видим, в мифе имеется две семиологических системы, одна из которых смещена по отношению к другой: во-первых, это лингвистическая система, система естественного языка или же аналогичных ему способов представления, которую я в дальнейшем буду называть язык-объект, так как этим языком миф овладевает, чтобы построить свою собственную систему; во-вторых, сам миф, который я далее буду называть метаязыком, так как он представляет собой вторичный язык, на котором говорят о первичном. Размышляя о метаязыке, семиолог не обязан разбираться в устройстве языка-объекта, ему уже больше не нужно учитывать все детали лингвистического комплекса; из всего этого комплекса ему требуется лишь итоговый член, то есть совокупный знак, и лишь постольку, поскольку тот включается в структуру мифа. Вот почему семиолог вправе одинаково рассматривать письмо и зрительный образ: они интересны ему только тем, что это знаки, поступающие в распоряжение мифа и наделенные одной и той же знаковой функцией, составляющие в обоих случаях язык-объект.<…> (C. 237-240)

Мозг Эйнштейна

Мозг Эйнштейна является мифическим объектом: парадоксально, но величайший ум изображается как сверхсовершенный механизм, человек непомерной интеллектуальной мощи изымается из сферы психологии и помещается в мир роботов; как известно, в научной фантастике сверхчеловекам всегда присуща некоторая овеществленность. Так и с Эйнштейном: его обыкновенно характеризуют через его мозг – образцово-показательный орган, настоящий музейный экспонат. В данном случае, быть может в силу математической специализации, сверхчеловек освобожден от всяких магических черт; в нем нет никакой диффузной мощи, вся его таинственность чисто механическая; он просто орган мышления – небывалый, чудесный, но вполне реальный, даже физиологичный.

Мифологический Эйнштейн принадлежит материи, его сила не связана прямо с духовностью, и ему требуется поддержка от некоей сторонней морали, требуется зов «cовести» ученого (как было сказано, «наука без совести...»).

В известной мере Эйнштейн сам способствовал возникновению этой легенды, упомянув свой мозг в завещании, так что теперь две клиники оспаривают это наследство, словно необыкновенный механизм, который наконец-то появилась возможность развить. На одном из снимков он показан лежащим на кушетке, с головой, опутанной электрическими проводами; аппаратура записывает волновые эффекты его мозга, а самого его просят в это время «думать об относительности» (только что, собственно, значит ‑ «думать о чем то»?); очевидно, нам хотят внушить, что от этого колебания на осциллограммме становятся особенно сильными, ведь думать об относительности трудно. Таким образом сама мысль представляется нам как материя, наделенная энергией, как поддающийся измерению продукт некоего сложного (грубо говоря, электрическрого) аппарата, преображающего мозговую субстанцию в силу. В мифе об Эйнштейне его гений настолько немагичен, что его мышление описывается наподобие какого-то функционального труда ‑ вроде механического производства сосисок, помола зерна или дробления руды; как мельница дает муку, так и Эйнштейн непрерывно вырабатывал мысль, и сама его смерть оказалась лишь остановкой в выполнении этой локальной функции: «мощнейший мозг в мире перестал мыслить».

Продукцией этого гениального механизма были, как считается, уравнения. В мифе об Энштейне мир вновь обрел сладостный облик точно сформулированного знания. Парадокс в том, что чем более в этом мозге материализовался человеческий гений, тем более магический характер получали его открытия, давая новое воплощение эзотерическому образу науки, целиком заключенной в немногих буквах. В мире есть один-единственный секрет, и весь он таится в одном слове; вселенная – нечто вроде сейфа, к которому человечество подбирает шифр. Эйнштейн почти нашел такой шифр – в этом и состоит миф об Эйнштейне. В нем присутствуют все характерные мотивы гностицизма: природа едина, мир в идеале сводим к одной основе, слово обладает силой открытия, речь испокон веков борется с тайной, целостное знание может быть открыто лишь все сразу, подобно замку сейфа, который после множества неудачных попыток внезапно срабатывает. Историческая формула Е=тс² своей неожиданной простотой как бы воплотила в себе чистую идею ключа – голого, линейного металлического предмета, магически легко отпирающего дверь, в которую человечество стучалось столько веков. Это хорошо проявляется в изображениях Эйнштейна: на фотографиях он стоит у черной доски, испещеренной какими-то явно сложными математическими значками; на рисунках же, то есть в легендарной ипостаси, он еще держит в руках мел, которым только что, как бы с ходу, написал на чистой доске свою магическую формулу мироздания. Тем самым мифология соблюдает иерархию человеческих занятий: исследовательская работа как таковая приводит в действие механические шестеренки и осуществляется в сугубо материальном органе, вся необычность которого – лишь в его кибернетической переусложненности; открытие же, напротив того, сущностно относится к магии, обладает простотой первичного тела, первообразной субстанции, наподобие философского камня у герметистов, дегтярной настойки у Беркли или кислорода у Шеллинга.

А поскольку жизнь на свете продолжается, исследованиям нет конца и края, да еще и Бог требует воздать ему должное, то Эйнштейн в чем-то да должен был потерпеть неудачу; и вот, говорят нам, Эйнштейн умер, так и не сумев доказать «уравнение, заключавшее в себе тайну мироздания». Таким образом, в конечном счете мир все же устоял; его секрет, едва приоткрывшись, закрылся вновь, шифр оказался неполным. Благодаря этому Эйнштейн вполне удовлетворяет требованиям мифа, который не смущается противоречиями, лишь бы утвердить в жизни эйфорическую устойчивость; совмещая в себе мага и машину, неутомимого исследователя и неудовлетворенного открывателя, Эйнштейн воплощает в своем образе самые противоречивые грезы – в нем мифически примиряются беспредельная власть человека над природой и «роковая» сила сакрального предмета, от которой человек еще не в состоянии избавиться. (С. 133-136)

Источник: Барт Р. Мифологии – М., 2004.

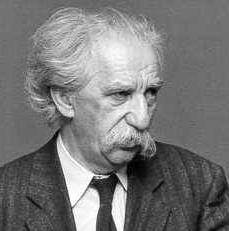

Лотман Юрий Михайлович (1922–1993 гг.)– русский литературовед, культуролог, семиотик. С 1954 вплоть до смерти работал в Тартусском университете (Эстония). С 1951 – кандидат, с 1961 – доктор филологических наук. Член-корреспондент Британской, академик Норвежской, Шведской, Эстонской (1990) академий. Был вице-президентом Всемирной ассоциации семиотики. Лауреат Пушкинской премии РАН. Объектом анализа у Лотмана выступает семиотическое пространство («семиосфера»), внутри которой реализуются коммуникационные процессы и вырабатывается новая информация. Культура, согласно Лотману, есть сложно устроенный текст, распадающийся на иерархию «текстов в тексте» и образующий их сложные переплетения. Основная функция культуры заключается в структурной организации мира – создании вокруг человека социальной сферы, которая делает возможной общественную жизнь. Основные работы Ю.М. Лотмана: «Лекции по структурной поэтике» (1964) «Структура художественного текста» (1970); «Анализ поэтического текста» (1972); «Статьи по типологии культуры» (Вып. 1–2, 1970–1973); «Семиотика кино и проблемы киноэстетики» (1973); «Сотворение Карамзина» (1987); «Культура и взрыв» (1992) и др.