I. к постановке «зорь» в первом театре рсфср (1920 г.)

Человечество вступило в такую полосу, когда изменяются все взаимоотношения и понятия. Если до 1917 года мы относились с известной осторожностью и бережностью к литературному произведению, то теперь мы уже не фетишисты, мы не стоим на коленях и не взываем молитвенно: «Шекспир!.. Верхарн!..».

Так изменился зрительный зал, что и мы вынуждены перестроить наше отношение.

Иная публика, которая не вынесет многого теперь, — когда каждый зритель представляет собою как бы модель Советской России...

Теперь мы уже стоим на страже интересов не автора, но зрителя.

Интересы аудитории, зрительного зала приобретают решающее значение.

Но, спросят, почему же вы не создаете сами новую драму, а занимаетесь тем, что калечите классиков?

А вот почему:

В каждом произведении мы берем прежде всего сценарий, с сохранением иногда и отдельных моментов его, но не так же ли поступали в свое время при жизни те, кто присваивает себе такое почтение после смерти? Не так же ли поступали Софокл, Шекспир, Шиллер, Тирсо де Молина, Пушкин?..

Или они были преисполнены священным почтением к мертвым канонам?

А ведь еще вопрос, что совершеннее: «Жакерия»» Мериме или «Сцены из рыцарских времен» Пушкина, «Вильгельм Телль» Шиллера или «Вильгельм Телль» Эгидия Чуди, новелла Боккаччо или «Конец венчает дело» Шекспира, «Эдип» Софокла или «Эдип», рассказанный народом?

Всякое вторичное творчество приобретает право на существование, если оно является результатом внутренней неизбежности.

Так и необходимость новой композиции «Зорь» вызвана тем, что авторы ее получили от современного зрителя волнующий их заказ.

Мы ведь вообще так понимаем это дело: зритель, покупающий или получающий билет, в сущности, в этом акте получения билета выражает доверие к спектаклю, который, он надеется, ему понравится. В данном случае «заказ» приобретает тем большую остроту, что спектакль этот — для Октябрьских торжеств.

Если посмотреть на то, что мы выбросили из текста, и взвесить этот жирный материал, то мы увидим, что это — литература, иногда хорошая, иногда плохая, но все-таки — литература.

И вот, дабы эти литературные «ценности» не исчезли сами собой в водовороте сценического действия, мы сами решили их убрать и помочь этим сценическому действию.

Таким образом, сценарий, скелет «Зорь», утратив тучность, приобрел поджарое тело.

И вот, чтобы сохранить жизнь этому поджарому телу, явился на подмогу нерв комедианта[11], к голосу которого мы очень и очень прислушиваемся.

Мы понимаем, что комедиант, умирая на сцене в роли старика Эреньена, не потерпит, чтобы тело его разлагалось в течение половины акта под декламацию пророка из деревни, пророка из города, рабочего, крестьянина, пастуха, Жака Эреньена и др. Иное дело — труп Жака Эреньена на площади Народов, где он является объектом внимания, — сценическим явлением.

Комедиант не вынесет и того, чтобы навербовалные из студий и любительских кружков статисты толкались на сцене и мешали ему играть, делая вид, что кучка в десять человек воспринимается зрителем, как толпа в двести человек.

Кстати, тут мы пользуемся случаем спросить любителей массовых сцен: сколько нужно нанять статистов, чтобы осуществить требование такой ремарки Верхарна: «толпа действует как одно многоликое существо»? Если нам скажут — 100 человек, — не поверим; скажут 200, — не поверим — мало!

Если условия сцены не позволяют впустить 20 000 человек, то мы предпочитаем 7 человек.

Далее, комедиант не вынесет болтающихся без дела и разъясняющих действие персонажей.

Выход — убрать их на страницы программы или в орхестру[12].

Не располагая программами, мы остановились на орхестре.

И того не потерпит комедиант, играющий Эно, чтобы самый патетический момент его роли, его программа-максимум, был приурочен к объяснению с сестрой в семейной обстановке — он, как трибун, вправе вступить в открытое состязание со своими противниками на народном собрании.

Но как же окружить его столь дорогостоящей армией статистов?

А ведь он не помирится на 200 — ему подавай 1000; как же быть?

А вот как.

Мы имеем данные полагать, что огромное количество населения Сибири кормится тем, что, объединяясь в кружки и студии, играет спектакли[13]. В Москве количество театров превышает 150.

Так вот мы и думаем, что полезно было бы такому зрителю-актеру поупражняться до выступления на подмостках (развить хотя бы сценический темперамент); потому мы и приглашаем те тысячи зрителей, которые наполнят собою зал Первого театра РСФСР, принять живое участие в действии, обеспечив комедиантам, играющим Эреньена, Ле Бре, Эно, Клару и Ордэна, те овации, которых они требуют по ходу действия.

Дальнейшая работа — разъяснить не только зрителям, но и себе самим: кто же кого побеждает в этой пьесе? кто кого завоевывает? зачем понадобилось герою пьесы переносить труп своего родителя в осажденный город? чьими войсками этот город осажден? чьими войсками окружено кладбище, на котором собрался «народ», и где это кладбище находится — в городе или за чертой города?

И что это за правительство Оппидомани? — правительство абсолютизма? конституционно-демократическое? «временное»? и что это за консул?

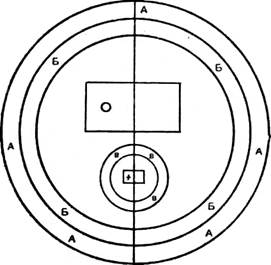

Следуя примеру романиста Стивенсона, который, прежде чем приняться за роман, чертил топографический план места действия, мы попробовали начертить такой же план.

А из этого плана стало ясно, что Верхарн потому запутал читателя своей пьесы, что сам запутался и впал в противоречие.

Вот план, который помогает уяснить это:

А — расположение войск иноземных королей, окруживших Оппидомань с севера, с юга, с востока и с запада (войск, распропагандированных Ордэном).

Б — расположение войск Оппидомани.

В — расположение войск, оцепивших кладбище, и собравшихся стачечников.

+ — кладбище.

О — Оппидомань.

Теперь о рампе. Подчеркиваем с особенным возмущением, что, несмотря на все попытки упразднения на большой сцене столь уродливого явления, как освещение из-под земли, несмотря на проделанные в этом направлении опыты Крэга, Мейерхольда и других режиссеров, в Москве, где жил столько времени такой непримиримый враг рампы, как Вячеслав Иванов[14], ни одна из сцен не пожелала выбросить эту сценическую ветошь — рампу, упорно сохраняющую другую ветошь театра — мещанскую иллюзорность.

Что же касается до упразднения рампы в интимных театриках и студиях, то таковое все-таки не устраняет этой мещанской иллюзорности — взамен рампы продырявливают для любопытствующего зрителя (наш зритель не таков) замочную скважину...

О ней см. подробно в журнале доктора Дапертутто — в статье «Сверчок на печи, или У замочной скважины»[15].

Подобно тому, как в произведенных ранее опытах рампа упразднялась для создания просцениума, в опыте над «Зорями» она упразднена для орхестры, но ни просцениум, ни орхестра не относятся к только техническим моментам сцены, как это казалось тов. Керженцеву, когда он писал свою книжку «Творческий театр».

Теперь о декорации: для нас нет никакой значимости в «декорации» — все это для сецессионов и венско-мюнхенских ресторанов; нам бы только не «Мир искусства»[16], не «рококо» и не музейная канитель!

Если мы обращаемся к новейшим последователям Пикассо и Татлина, то мы знаем, что имеем дело с родственными нам...

Мы строим и они строят...

Для нас фактура значительнее узорчиков, разводиков и красочек.

Этакое благополучие в живописи!..

Современному зрителю — подай плакат, ощутимость материалов в игре их поверхностей и объемов!

В общем и мы и они хотим бежать из коробки театра на открытые сценические изломанные площадки, — и наши художники, бросая кисть с большим удовольствием, возьмут в руки топор, кирку и молот и начнут высекать сценические украшения из данных самой природы.

Всеволод Мейерхольд

Валерий Бебутов

II. ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ПЕРВОМ ПОНЕДЕЛЬНИНЕ «ЗОРЬ»

22 ноября 1920 года

Еще не все ораторы высказались, но я могу сказать, что все, что было сказано, и все, что будет еще сказано, все это дает мне право поблагодарить присутствующих за то, что они помогают нам продолжать начатый нами путь. Все возражения, которые делались и которые будут еще делаться, будут падать на голову драматургов, ибо мы, начиная наш революционный театр, можем с уверенностью сказать, что не было и нет, но, мы надеемся, появятся те пьесы, которые будут еще волновать зрительный зал. Говорилось тут, что мы будто бы исказили изумительное произведение Верхарна. Я скажу: нет, мы с товарищем Бебутовым не слишком далеко зашли в этом процессе переделки, нужно пойти дальше и, если мы недостаточно доработали Верхарна, то только потому, что у нас не было достаточно времени. Мы слишком заняты и не можем работать над пьесой год и два, так как мы уже заводим часы, на которых главная стрелка — секундомер. Мы не можем по два, по три года высасывать из пальца пьесу, которая в конце концов будет иметь штамп поп-агита. Я думаю, что мы, работая в очень быстром темпе, не раз будем ошибаться, но мы не ошибемся в том смысле, что построим наш театр в полном контакте с современностью, и мы, привлекая к себе кубистов, супрематистов, не ошибемся, потому что наш стиль не нынче завтра перейдет к другому. Нам нужно показать фон, который напоминал бы тот фон, на котором завтра будет разыгрываться действие. Современный театр хочет выйти на открытый воздух. Мы хотим, чтобы нашим фоном были или железная труба, или море, или что-то, построенное новым человечеством. Я не буду входить в оценку этого фона, но я говорю, что этот фон удобен нам, поскольку он выводит нас из старого театра.

Сегодня нам предлагали отнять у нас этот спектакль и передать другому театру[17]. Да здравствует новый Театр РСФСР, который заставит другие театры поставить не «Мадам Анго»[18], не ростановскую дребедень[19], а другие вещи. Мы с удовольствием отдадим «Зори» Верхарна Художественному театру, и пусть они пересмотрят свой репертуар. Если они скажут, что им нужно переменить свой репертуар, мы отдадим им эту пьесу, займемся другой работой и постараемся еще более ввести кубистов, супрематистов, еще более разломать рампу. Может быть, мы повесим здесь трапеции и постараемся заставить наших акробатов так работать, чтобы вся сущность нашего революционного театра через тело акробата напоминала нам, что мы веселимся, потому что мы боремся. Я согласен, пусть митинг, пусть монологи никуда не го-

дятся, но меня радует, что у Нас есть свой зритель, который говорит нам: это наш театр. Вот сегодня во время нашего заседания[20] мне передали следующую записку (читает)[†]. Я думаю, что красноармейцы не захотят пойти со знаменами на спектакль «Дядя Ваня», а пойдут на тот спектакль, который они считают своим. Более всего в пассивности зрителя повинен Московский Художественный театр, который держал его в плену. Он не позволял зрителям даже аплодировать, когда волна энтузиазма требовала этих аплодисментов. Вы находились в плену, и вам до сих пор не удалось освободиться от этого плена. Спектакль должен быть радостным, волнующе действующим на публику.

III. <ОБ ОФОРМЛЕНИИ СЦЕНЫ В «ЗОРЯХ»> 1926 г.

Первым опытом оформления сценической площадки под знаком конструктивизма было возведение моста для второй части блоковской «Незнакомки» на свободной от театральных элементов площадке «Тенишевской аудитории» (в Петрограде) в 1914 году (совместная работа Вс. Мейерхольда и Ю. М. Бонди). В этой части спектакля театральные элементы отсутствовали совсем; даже в условном преломлении они не были допущены на сцену.

После этого первого опыта вопросы конструктивных построений на театре стали тщательно прорабатываться на Курсах мастерства сценических постановок в Петрограде в 1918 году, где среди руководителей был Вс. Мейерхольд, а среди учеников молодой художник В. Дмитриев[21]. В классе Вс. Мейерхольда одной из тем для проработки были «Зори» Верхарна. Дмитриев представил работу, которая показалась Вс. Мейерхольду наиболее интересной среди других работ.

В 1920 году Театр РСФСР Первый осуществил эту работу Дмитриева. Здесь была сделана попытка окончательно порвать с канонами декоративных театров итальянского Возрождения. Но в деле ревизии традиционных сценических оформлений Дмитриев остановился на полпути. Он разместил на сцене взамен декораций плоскости (крашеные и некрашеные) разных геометрических форм, пересекающиеся канаты и проч.

Но в том, как это было показано, как это не связывалось с ходом действия, видно было, что ученик Петрова-Водкина не хочет (или, быть может, не умеет) отойти от эстетических театральных побрякушек. Новая форма установки сыграла, однако, в отноше-

нии прежних украшений сцены роль могильщика: она отвоевала-театру право на отказ от иллюзорной изобразительности натуралистического театра и от представляемости стилизационного театра.

В «Зорях», однако, не была преодолена беспредметная сущность, с которой целый ряд художников в те годы начал энергичную борьбу. Изжить эту беспредметность, в сущности, не удается театру еще и до сих пор в полной мере (пока живы Якуловы, и не; удастся — см. «Розиту» в Камерном театре)[22].

ПИСЬМО А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ

24 ноября 1920 г. <Москва>

Препровождая обращение в ТЕО Политического управления Московского Военного округа, прошу Вас санкционировать предоставление красноармейцам театра, в котором дает представления так называемая «Незлобинская» труппа, с тем, чтобы три дня в неделю здесь выступали самодеятельные красноармейские коллективы. Театр будет именоваться «Первый самодеятельный театр Красной Армии». Помогите этому театру также активным участием.

В. Мейерхольд

J ACCUSE!

(1920 г.)

В ответе своим оппонентам тов. Луначарский невзначай направил одну из своих стрел и против меня.

Первое: «Мейерхольд не любит Малого театра». Мне хочется спросить: говорится ли здесь о Малом театре как о «Доме Щепкина» или о нынешнем Малом театре? Да, последнего я не люблю. Более того: я считаю его тяготения вредными для его существа и заданий. О «Доме Щепкина», надеюсь, не может быть двух мнений. Знаем мы, какое это громадное дело и как значительны заветы, им оставленные, но на каждом шагу современными актерами попираемые.

В «Доме Щепкина» выковывались весьма определенные отношения и к постановке, и к игре, и к репертуару...

В области постановок мы знаем, какое мощное, преобразующее влияние имели архитектурные принципы великого мастера Гонзаго. Но как связать эти принципы с полной беспринципностью нынешнего Малого театра? Гельцеры, Вальцы[23] разве находятся в линии преемственной связи с Гонзаго и его школой? Чтобы поддержать эту традицию, вы думаете, нужно обратиться к Добужинскому или Браиловскому? Нет. Если Малый театр нынешнего состава заявляет себя хранителем подлинных традиций «Дома Щепкина», он должен знать, к кому ему обратиться. Но он этого не знает, и вот за это я его не люблю.

Второе: я люблю «Дом Щепкина», но прошу современных руководителей Малого театра ответить каждому из любящих «Дом Щепкина», — ответить мне, кто виновен в том, что М. Н. Ермолову из года в год вынуждали играть Невежина, Тимковского, Персиянинову, Александрова, Потехина, Сумбатова, Вл. Немировича-Данченко, и кого еще из им подобных? Великая трагическая актриса насиловала и принижала свой талант, чтобы воплотить в образы всю эту драматическую макулатуру. Мне скажут, что наряду с этим в репертуаре были Шекспир, Шиллер, Лопе де Вега, — но слава «Дома Щепкина» разве на линии этого репертуара? Почему забыт своеобразный ход: Гоголь — Сухово-Кобылин — Островский? И разве так исполнялся бы Островский, как он исполняется теперь, если бы этот ход не был забыт? В Александрийском театре потерян ключ к дверям Шекспира, Кальдерона, Лермонтова, Пушкина (ведь вы знаете известный портрет

Каратыгина в «Гамлете» — похож ли этот наряд на те одеяния факельщиков, которые подбираются для исполнителей датских принцев из костюмерных складов, бдительно оберегаемых); в Малом театре со смертью четы Садовских и А. П. Ленского варварской рукой эпигонов Островского крепко захлопнулись двери к традициям Щепкина. Я обвиняю тех, кто, прикрываясь фетишизмом мнимых традиций, не знает способа охранить подлинные традиции Щепкина, Шуйского, Садовских, Рыбакова, Ленского. Третье: «Дом Щепкина» без «Ревизора» Гоголя? «Дом Щепкина» без «Смерти Тарелкина»? «Дом Щепкина» без «Грозы»?.. Малый театр, я утверждаю, систематически и планомерно разрушает «Дом Щепкина», если он пытается снабдить свой репертуар такими пьесами, которые должны быть направлены в другие театры, в те, о которых говорится, будто они плохие, и они поручаются моим заботам.

Мне «боятся доверить» Малый и Большой театры?.. А ведь с 1908 по 1918 год в Петербурге на сценах Александрийского и Мариинского театров я только то и делал, что бережно восстановлял принципы Гонзаго — Каратыгина — Пушкина (вспомните: «Маскарад», «Орфей», «Гроза», «Дон Жуан», «Стойкий принц», «Смерть Тарелкина», «Тристан и Изольда», «Каменный гость», «Щут Тантрис»), и уж, конечно, я не допустил бы такой неосторожности, как приглашение режиссера-модерниста на постановку «Жар-птицы» на сцене Большого театра[24]. Это ли охрана традиций Новерра и Петипа?

Не кажется мне, что подлинное революционное искусство контррельефов[25], объемов и плоскостей, возникшее на смену размалеванных тряпок, не кажется мне, чтобы это искусство почувствовало себя хоть немного лежачим. Оно выступает с открытым забралом, готовое принять все удары. Такова мощь его жизнеустойчивости.

Направляя стрелы в своих оппонентов, нарком ранил и меня, назвав Театральный Октябрь «малюсеньким»[26]. И все же я остаюсь в строю со знаменем в руках и, окруженный достаточно сильной армией своих единомышленников и учеников, не опущу оружия — до полной победы.

Да здравствует, трижды да здравствует великий Театральный Октябрь!

В атаку, дорогие товарищи! И Луначарский с нами!

ТЕЛЕФОНОГРАММА В. И. ЛЕНИНУ

ВЛАДИМИРУ ИЛЬИЧУ ЛЕНИНУ

Дорогой вождь!

Труппа Театра РСФСР Первого, Художественный совет театра и весь технический и служебный персонал выражают горячее желание видеть Вас на спектакле «Зорь» в новом варианте 28 декабря.

Зная, как Вы заняты, труппа просит Вас, если Вы не сможете быть 28 декабря, посетить один из ближайших спектаклей «Зорь».

За председателя Художественного совета В. Э. Мейерхольд

Председатель месткома Бассалыго

27 декабря 1920 г.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЛИСТКИ.

I. О ДРАМАТУРГИИ И КУЛЬТУРЕ ТЕАТРА

(1921 г.)

Столичные совбуры[27] в хлопотах: усердно выполняя предначертания свыше, они рыщут по коридорам лабиринта реорганизуемого Наркомпроса.

Сколько главков!? Сколько центров!? Прежде ТЕО, МУЗО, ИЗО, ЛИТО, КИНО было всего по одному, а теперь их столько, сколько главков, — столько, сколько центров[28]. Прежде, как заявлял нарком, чтобы объездить ему свои владения, большого труда составляло раздобыть адреса всяких отделов и подотделов, а теперь провинциал, приехавший по делам в столицу, должен потратить, пожалуй, с полгода на то, чтобы отыскать в коридорах возведенного лабиринта хоть одного из заблудших для получения справочки об адресе того учреждения, куда его направили из провинции.

Но пока он будет блуждать в своих бесплодных поисках, мы воспользуемся нашим органом, чтобы заставить тех, кто предпочитает сладкую дрему и выжидательное бездействие этому блужданию по лабиринтам, заволноваться и заработать для всеми забытой и всеми оставленной провинции.

Слышат ли дремлющие и заблудившиеся, что провинция стонет, провинция негодует, кричит, шлет делегата за делегатом, бумагу за бумагой, письмо за письмом, провинция остатки обуви обивает о пороги учреждений и, наконец, махнув рукой, как умеет, предается самодеятельности, получая от центра высокомерно патрицианские улыбки и упреки в «любительщине».

В спешном порядке ставим первоочередные вопросы, на которые требуем немедленных ответов от всех тех, кто мнит себя культуртрегерами, рассадниками «добронравия» в «народе», от тех, кто и по сей день «сужденья черпают из забытых газет времен Очаковских и покоренья Крыма»[29].

БЕЗРЕПЕРТУАРЬЕ

Спрашивается, — какой из существующих даже в столицах театров может похвастаться репертуаром, который мог бы перей-

ти к грубой откровенности народных страстей, к вольности суждений площади, который мог бы отстать от подобострастия, выучиться наречию, понятному народу, угадать страсти сего народа, задеть струны его сердца?

Где репертуар, который, встретив малый ограниченный круг, оскорбит надменные его привычки и заставит замолчать мелочную привязчивую критику? Где репертуар, способный одолеть непреодолимые преграды? Где трагедия, которая могла бы расставить свои подмостки и переменить обычаи, нравы и понятия целых столетий?[30]

Вот в театре Совета рабочих депутатов Замоскворечья репертуар, кажется, найден прочно: дважды Виктор Крылов, Шпажинский, Джек Лондон и Максим Горький — «Враги».

Спрашивается — как случилось, что безрепертуарье затянуло театр в невылазную трясину? Ведь вот староитальянский театр, он без текста писанного тоже был в положении безрепертуарья, и, однако, это не мешало сцене жить, поджидая прихода того мастера (Гоцци), которому стоило надавить пружину живых частей театра, и репертуар возник, — репертуар, укрепивший и возродивший старый «безрепертуарный» театр славной народной комедии.

Но как вывести из тупика безрепертуарья теперь, при условии, когда живых частей театра уже нет? Для того, чтобы безрепертуарье стало явлением безопасным, при отсутствии самодеятельности в наших театрах, надо обратить взоры туда, где то же самое безрепертуарье становится уже не опасностью, а как раз наоборот — якорем спасенья. Нам сообщают, что там, где нет пьес, самодеятельные рабочие, красноармейские и крестьянские объединения в том случае, когда они не хотят принимать достижения прошлой культуры, умудряются создавать театр без писанного текста.

Итак, одни театры в условиях безрепертуарья чахнут или умирают, а другие, не будучи театрами, становятся театрами, — из-за того же безрепертуарья.

Исследователю современных театральных явлений должно быть ясным: самодеятельные кружки будут крепнуть только потому, что они вольно или невольно прикоснулись к тем элементам театра, которые трепетали жизнью, когда театром овладевал народ, и которые увядали, когда театром овладевала буржуазия. Живые части театра — в железном каркасе сценария, в силе и ловкости актера, в его четкой речи, в игре, как игре, в движении и борьбе, в параде и нарядности, в шутках, свойственных театру, в манере преувеличенной пародии, в напускной показательности, в здоровом восторге, в преобладании сценической интриги и во многом другом, что мы обязаны вскрыть в целом ряде последующих «Театральных листков»[31].

БЕССИСТЕМНОСТЬ ДРАМАТУРГИИ

Что же делают театры, стремящиеся найти спасение только в писанных текстах?

Они создают мастерские драматургии[32].

Здесь писатель, художник, актер, постановщик, музыкант в коллективном творчестве обрабатывают писанные тексты на потребу агитации и пропаганды. Все для деревни! — вот лозунг. На сцене мужички — сюсюкающие, шамкающие, пришепетывающие, искажающие русскую речь так, как никогда не искажают ее крестьяне. В эту среду, конечно, приходит горожанин, чтоб рассказать о тракторе, электрификации, телефоне и прочем приемами газетной передовицы.

Если взята сцена как орудие агитации, то прежде всего надо знать законы театра, а то, что делается теперь в области агитационной драматургии, есть простое использование средств газетной агитации — и только.

Вот почему необходимо прежде всего поставить вопрос о системах драматургии, о своевременности и срочности обследования таковых. Надо сознаться, — наша сравнительно молодая драматургия, в сущности говоря, двигалась самоучками, более или менее талантливыми. И вот к сведению скептиков в отношении самодеятельных кружков: разве мы не вправе ждать драматургов — выходцев из нового класса? Вправе. Раз в буржуазной среде были редкостью кем-то и как-то наученные драматурги, почему полагать, что более мощный класс не даст нам подлинных драматургов? Он даст, но он потребует себе в помощь тех, кто может и должен его этому мастерству научить.

Прежде чем фабриковать новый репертуар, необходимо учесть опыт прошлого. Если манифест Пушкина «О драме» забыт, то достаточно, кажется, взять хотя бы один образец из русского репертуара прошлого, слегка проанализировать строение образца — и мы уже получим указания, как надо, или, по крайней мере, предостережение, как не надо строить пьесы.

Вот Островский в «Лесе» бичует помещичий быт (Гурмыжская) и кулацкий (Восмибратов). Как же он это делает? О, он знает секреты театральных законов! Он не привел в помещичью усадьбу агитатора с рацеями по поводу того или иного непорядка здесь и с панацеей против всех болезней. Он не захотел вывести ни резонера, ни своеобразного Чацкого, ни либерал-студента. Прежде всего он учел мощь театрального смеха. Вот вода на колесо его занимательных действий: два шута гороховых будут расшатывать устои этих прочных благополучий. И тогда, смеясь над репликами Аркашки, зритель узнает в нем старого знакомца, ярмарочного потешника, балаганного раешника, а в трагике с дубинкой — самого себя: как, бывало, хочешь напугать старух или ребят — напяливаешь вывороченный наизнанку полушубок, на глаза дурацкий колпак и с традиционными басовыми рыкания-

ми — подумаешь, Ринальдо Ринальдини![33] — в яростное наступление против намеченной жертвы!

Как просто: не так называемые «положительные типы» решают участь драмы, а шуты гороховые, — и этот прием ловит нас, зрителей, на удочку, на манок, как дичь.

Вот он, прием художественной агитации.

Теперь пора снова перечитать манифест Пушкина, и без изучения такового не предпринимать ни шагу. Надо раскрыть и уяснить себе значение пушкинских математически точных терминов: «занимательность действия», «маски преувеличения», «истина страстей», «условное неправдоподобие», «правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах», «вольность суждений площади» и «грубая откровенность народных страстей».

Вот откуда следует исходить зачинателям агитационного репертуара, которые все еще предпочитают плестись в хвосте «живых газет» и всяческих устных «Гудков»[34].

Но тут культуртрегеры тотчас палку в колеса. Помилуйте: какая же художественность там, где агитация? Ведь тенденциозность, говорят они, исключает всякую художественность.

К сведению всех тех, кто по сию пору жует жвачку якобы чисто художественного и свободного от тенденции творчества, тех, кто лицемерно блюдет чистоту и невинность Мельпомены.

К их сведению: лучшие образцы драматургии так называемого классического репертуара всегда были явно тенденциозны и явно агитационны. Таковы все комедии Аристофана, все комедии Мольера, «Генрих V» и многое у Шекспира, «Горе от ума», «Ревизор», «Смерть Тарелкина», Ибсен, Оскар Уайльд, Чехов, и еще, и еще, и еще. Не о чем тут толковать, всякий должен согласиться с тем, что вся драматургия прежде всего тенденциозна и прежде всего агитационна.

КУЛЬТУРА ТЕАТРА

Пока деятели драматургических мастерских будут еще только учиться у своих предшественников искусству создавать подлинно театральные, подлинно агитационные и подлинно тенденциозные пьесы, пообследуем-ка, к чему готовит нас пульсирующая театральная жизнь у красноармейцев, рабочих и крестьян. Если нет писанной пьесы, — то импровизация. Что же представляют собою эти опыты вольного сочинительства в театрах и на воздухе? Тут сразу бросаются в глаза два метода, разительно исключающие один другой. Один выношенный в гинекеях[35] Московского Художественного театра, рожденный в муках психологического натурализма, в кликушестве душевных напряжений, при банной расслабленности мышц. Здесь «этюды» и «импровизации» домашнего уюта с люльками, горшками, чайниками, «этюды» старых улиц и бульваров с их суетой — и все это во имя того, чтобы заглянуть в психологическую сущность явления.

Пресловутый «круг», душевная замкнутость, культ скрытого божественного начала — своего рода факирство так и сквозит за этими вытаращенными глазами, медлительностью и священством своей персоны. Опасность этого метода тем более велика, что его незатейливое антитеатральное мещанство заражает рабочие, крестьянские и красноармейские объединения. И вот на эту-то опасность мы им и указываем.

Другой метод — метод подлинной импровизации, стягивающий, как в фокусе, все достижения и прелести подлинных театральных культур всех времен и народов.

Здесь-то и кроется то подлинно театральное, подлинно традиционное, что восходит к истокам системы театрализации из начальных игрищ, плясок и веселий. И уж, конечно, корни новой, коммунистической драматургии лежат в той физической культуре театра, которая сомнительным психологическим законам изжившей себя псевдонауки противопоставляет точные законы движения на основе биомеханики[36] и кинетики. А это движение такого сорта, что все «переживания» возникают из его процесса — с такой же непринужденной легкостью и убедительностью, с какой подброшенный мяч падает на землю. Один всплеск рук решает правдоподобие труднейшего междометия «ах», которое напрасно вымучивают из себя «переживальщики», заменяющие его импотентными вздохами. Эта система и намечает единственно правильный путь строения сценария: движение рождает возглас и слово. Эти элементы, воссоединяемые в процессе сценической композиции, создают положение, сумма же положений — сценарий, опирающийся на предметы — орудия действий. Так, потерянный платок приводит к сценарию «Отелло», браслет — к «Маскараду», бриллиант — к трилогии Сухово-Кобылина.

Характер этого метода — его достаточно полно определил Пушкин, указав на «занимательность действия», «маску преувеличения» и «условное неправдоподобие».

Что же нужно? Нужна культура тела, культура телесной выразительности, совершенствующая это единственное орудие производства актера. И уж, конечно, не эти изморенные, дряблые тела интеллигентских голубчиков, этих «банщиков» и босоножек, веселящихся в мире тонально-пластических бредней[37]. С каким трепетом ждем мы новой армии Всевобуча[38] — для наших новых начинаний в области трагедии, трагикомедии, пантомимы, балета и массового действа.

Не театрам ли, погруженным в сладостную дрему и истошный психологизм, рекомендовал Маринетти следующие рецепты:

Адюльтер на сцене заменить массовыми сценами, пускать пьесы в обратном порядке фабулы, утилизировать для театра героизм цирка и технику машинизма, разливать клей на местах сидения публики, продавать билеты одним и тем же лицам, рассыпать чихательный порошок, устраивать инсценировки пожаров и убийств в партере, утилизировать антракты для состязаний —

бег кругом театра, метанье колец и дисков. Все во славу быстроты и динамизма[39].

Несмотря на легкомысленную парадоксальность этого скандалиста-футуриста, становится понятным скрытый смысл его негодования, бунта против того театра полутонов, скопческого лютеранства, храма с суконцами и дряблой мистикой психологизма, от которого всякого неискушенного зрителя тошнит.

А тот, кто этим восторгается, лови себя на том, что заедает тебя всесильное мещанство, из пут которого надлежит тебе вырваться, если хочешь стать гражданином нового, коммунистического мира.

Постановщики:

Всеволод Мейерхольд

Валерий Бебутов

Константин Державин

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЛИСТКИ. II. ОДИНОЧЕСТВО СТАНИСЛАВСКОГО

(1921 г.)

...Он тою же воинственной походкой

прошел мимо нас,

пока мы стояли на часах.

«Гамлет»

В первых листках, по разным поводам касаясь Московского Художественного театра, мы отнюдь не имели в виду покачнуть престиж славного мастера, зачинателя и вожака этого театра — Станиславского. И нам было бы горько, если бы теперь, когда московский театральный мир представляет из себя пестрый базар, кто-либо мог подумать, что мы настолько близоруки, чтобы не видеть, как в сутолоке этого базара, головою выше всех, выделяется фигура одиноко блуждающего Станиславского.

Подумать только — какая трагедия! Галл по природе, ученик парижской консерватории, ученик Федотова, сверстника Шуйского, любитель игривых положений и шуток, свойственных театру, разных «любовных зелий» и «слабых струн», всего того, на чем тренировался талант Щепкина, блестящий Гувернер[40] с руками, мастерски владеющими рапирой, с телом здоровым и гибким, с голосом громадного диапазона, с лицом, уготованным поражать мимикой без грима, с цветом глаз, отмеченным Ленским, как наиболее сценически пригодным, с любовью к театральному наряду, пышному и парадному, с тягой к Шекспиру, Мольеру, Пушкину. Шиллеру, — этот человек, рожденный для театра преувеличенной пародии и трагической занимательности, он должен был из года в год под натиском враждебных ему сил мещанства и ломать и искажать естество галльской природы своей, отдавая себя в плен вкусам посетителей «Эрмитажа», «Мавритании», «Яра» и «Праги»[41] — всех этих разряженных тупо довольных собою Манташевых, Морозовых, Рябушинских, Востряковых, Джамгаровых — содержателей магазинов Кузнецкого моста, банкирских домов, контор и кофеен.

Вырывавшийся чуть не с младенческих лет из красновратских особняков, променявший купеческую фамилию на громозвучный сценический псевдоним, он вынужден был во имя благополучия своего театра склониться перед этими диктаторами мод, всегда искавшими лишь блестящей второсортности. Этим посетителям партера и двухкомнатных лож было не до площадного каботинства демоса. Им нужна была тупая солидность — на ощупь! без обмана! — знакомых вещей[42].

Вот она первопричина пересаждения мейнингенства на русскую почву[43].

Но об этом было исписано немало страниц, и Станиславский сам пытался в 1905 году освободиться от этой болезни[44]. «Драма жизни» была первым симптомом освобождения от недуга кронековщины[45]. Не будем говорить о неудачах, будем отмечать только знаки уклонов от природы к насильственным аномалиям.

Какое напряжение надо было делать над собою носителю «плаща и шпаги», чтобы часами просиживать в пустом зрительном зале для проверки пищиков и свистулек, колотушек ночных сторожей, топота копыт по клавишам усадебных мостов, колыханья занавесок, громовых раскатов, причудливого звука упавшей бадьи, посыпанья гороха-града, брезента по полу для прибоя волн морских, установки граммофонов для передачи плача ребенка и лая сельских собак, шуршанья и свиста шелковых ветров, установки пароходных сирен, «ворчуна» для народных сцен, фисгармонии для поддержки басистых голосов толпы, гармонического набора малиновых колоколов, трещоток взламываемых дверей, щеколд, в которых музыкально звучат поворачиваемые ключи, бубенцов отъезжающих троек, метронома для тикания часов...

Форма найдена, но капризному потребителю ведь и содержаньице нужно посочнее.

— Александр Иванович, не напишете ли драму, — фраза-бросок купца драматургу[46], партнеру железки, за зеленым столом в Английском клубе.

А контора театра в Каретном ряду[47] уж сейсмографирует:

«Какое дон-кихотство — искать театр в «театральности», — говорит главному режиссеру контора. Немедленно сдать в архив: «Шейлока», «Самоуправцев», «Двенадцатую ночь»[48] и в путь за литературой! — восклицает заведующий литературой[49].