Как я сражалась с цыганками 3 страница

Ну, конечно, если бы он подобным образом голодал в одиночку, самодеятельно, он бы так и умер. Но опытные французские врачи поддерживали в нем жизнь, вводили глюкозу и витамины, давали освежиться глоточком воды, а фотокорреспонденты запечатлевали его измученное, но благородное лицо, которое теперь появлялось и на страницах «Вашингтон пост», и «Нью — Йорк Таймс», и «Пари Матч» под жирным заголовком: «Еще одна жертва кровавого режима».

— Мы ведь всего — навсего хотим воссоединиться со своими семьями! Это наше право! — с угасающей улыбкой повторял Вася.

В конце концов в поддержку Голодаря стали проходить митинги, забеспокоились главы государств, а президент Рейган так даже поставил Брежневу ультиматум: если он не выпустит Голодаря к жене, Америка наложит эмбарго. Брежнев не выпустил, и эмбарго было наложено.

Словом, Вася постепенно стал значительной политической фигурой. Он сделался желанным гостем всех посольств и другом всех западных корреспондентов. Он был очень занят. И тем не менее как‑то раз заскочил к нам. Со времени его последней голодовки прошел уже месяц, но он выглядел потрясающе — стройный, подтянутый. Былой жирок, собиравшийся было складками на боках, ушел, лицо разгладилось, сделавшись совсем юным, взор просветлел, и вообще он пребывал в полной эйфории.

У меня сидела моя приятельница, которая очень следила за своей фигурой и ради этого один день в неделю, устраивая разгрузочный день, старалась вообще ничего не есть. Но, узнав о сорокадневных голодовках и взглянув на светящееся лицо Голодаря, она поддалась соблазну: может, и ей так попробовать?

— Скажите, а когда вы голодаете, вы… большие дела делаете? — спросила она, выясняя все обстоятельства, сопровождающие столь экстремальное голодание.

— Конечно, — с готовностью откликнулся он и достал из портфеля папку с бумагами. — Вот, я написал три петиции, дал большое интервью «Голосу Америки», была у меня пресс — конференция…

— Да я не об этом, я… — тут она сделала многозначительные глаза, — я про… большие дела. По-большому вы ходите?

— Безусловно. Только так и хожу, именно — по-большому. На остальное просто времени не остается. Вот — был на приеме у французского посла, пил чай с послом США, президенту Рейгану письмо написал…

— Да не про то я, — она уже досадливо махнула рукой и наконец решилась:

— Ну, вы хоть в уборную‑то ходите? — и она даже для непонятливого собеседника изобразила, как сидят на толчке.

…Честно говоря, весь этот шум вокруг Васиного отъезда, семейной драмы и тоски по любимой жене мы воспринимали с некоторой доли иронии, потому что знали, что Вася женился, в основном, чтобы эмигрировать, что у его жены появился там, в Америке, бойфренд. Потому что — если наша Наташа Ростова и одного года не могла прождать, чтобы зажить в счастливом браке с князем Андреем, то почему, собственно, американка должна хранить Васе верность в многолетней разлуке? Но тем не менее тот факт, что советский человек вынужден был пойти на такие уловки, чтобы выехать из страны, был очень показателен для характеристики режима: во всем мире все люди как люди — ездят куда хотят, только мы сидим здесь, прикованные, гремим кандалами.

Меж тем Вася затевал очередную голодовку. И мы наконец сказали ему:

— Знаешь, это не по — христиански. А вдруг ты от этого умрешь? Это же будет самоубийство! Нет уж, пойди и попроси у священника благословение на голодовку.

Убедили мы его и все вместе отправились в Лавру. Он попал на исповедь к архимандриту Зосиме — старику, прошедшему сталинские лагеря. Поговорил с ним, тот накрыл его епитрахилью, и Вася, довольный, сообщил нам:

— Ну все! Благословил!

— Как — благословил? А ты ему все рассказал?

— Конечно. Я сказал: «У меня жена в Америке, а нас друг к другу не пускают». А он мне: «Эта советская власть безгранична в своих злодействах. Надо что‑то делать!» А я: «Так я вот и борюсь с ней — петиции сочиняю, протесты, американскому президенту вот написал…» А он: «Вот и правильно! Борись! Давай, уличай, прижимай их, где можешь. Я сам от нее, от власти этой безбожной, пострадал.

Медсестра у меня в лазарете кровь берет на анализ, а она — не идет. Всю кровь мне большевички выпили. Глаз чуть не выбили». А я: «Вот, батюшка, я и собираюсь поголодать». А он: «Дело хорошее! Сейчас как раз Успенский пост идет, так что Бог тебя благословит!»

…В общем, в конце концов выпустили нашего Васю. Приехал он в Америку, а он там не очень‑то уже и нужен. Ну, на первых порах организовали ему турне с лекциями по университетам, где он неизменно рассказывал всю свою историю и расписывал кровавый режим там, за железным занавесом. Но потом эта история поросла быльем и он перестал кого‑либо интересовать. Его бурная деятельность вдруг прекратилась, делать ему оказалось совершенно нечего, жена с ним развелась, и он затосковал.

Прибился там к семье эмигрантов и какое‑то время даже ходил с ними по воскресеньям в церковь. Но потом решил переехать в другой город. Они подарили ему на прощанье икону святых Царственных мучеников: в Зарубежной Церкви они были уже канонизированы, а в Русской — нет, до этого было еще далеко — далеко.

Икона была в очень плохом состоянии — видимо, ее бывшие владельцы изрядно постранствовали по миру вместе с ней: краска кое — где облупилась, а где‑то — засалилась, лики потемнели, доски расшатались. Но Голодарь поставил ее на высокое место в своем новом пристанище, лампаду зажег…

И — икона вдруг стала постепенно обновляться и мироточить. То один лик просветлеет, то другой обретет четкие черты, то облачение нальется цветом и на нем проступят узоры. Словом, непростая это была икона! И обновляться она стала не где-нибудь, а у нашего Васьки Голодаря!

И он тогда стал возить эту икону по православным храмам Зарубежной Церкви, сначала — Америки, а потом уже и Европы. Даже на Афон съездил.

Правда, там храмов зарубежников нет, но почитатели Царственных новомучеников и в лоне Русской Православной Церкви всегда были.

Наконец наступили новые времена и Вася приехал со своей чудесной иконой в Москву. Она все продолжала понемногу обновляться и мироточить, лики сияли нездешним светом, одежды сочились пурпуром и изумрудом, каждый завиток волос новомучеников был словно кропотливо выписан заново, а от иконы исходило нездешнее благоухание. Но и сам Вася как‑то обновился.

Передо мной стоял уже немолодой, но все еще моложавый стройный человек с благородной проседью и осанкой. Ни в чертах его лица, ни в манере речи, ни в движениях не осталось прежней суеты и судорожности: все было плавно, осмысленно и достойно. Он принимал у себя на квартире всех, кто, прослышав о чудотворной иконе, хотел бы к ней приложиться и принести свои молитвы Царю — мученику и его семье. Приезжали к нему и священники, которые перед иконой служили панихиды — подчас за один день их было несколько: и священников, и панихид. И сам Василий в связи с этим был очень занят. А когда Царственных страстотерпцев канонизировала наша Церковь, он отдал икону в храм для всеобщего поклонения, а сам устроился служить в этом храме пономарем.

Злые языки говорили: дескать, как он тогда «врубился» в борьбу за воссоединение семей, так и теперь он полностью ушел в служение своей иконе. Подобным образом и иные коммунисты, продолжали эти злые языки, как уперто поклонялись Ленину, так теперь неистово крестят лоб.

Но на самом деле это вполне объяснимо. И апостол Павел поначалу со страстью гнал христиан, пока ему не явился по дороге в Дамаск Сам Господь. И тогда он с такой же страстью и самоотверженностью — вплоть до мученической крови — стал проповедовать Христа.

И преподобный Макарий Египетский пишет, что всякая дурная страсть должна быть преображена в высшее движение души и поставлена на службу Богу. Огненная ярость может обратиться в горение любви, сластолюбие — в чаяние небесных утешений, а зависть — в ревность о Боге.

И только холодный человек не может приспособить свое бесчувственное и тщеславное сердце ни для Божественного присутствия, ни для Божьих дел.

«Досточка»

Когда‑то, еще в 60–е годы, писатель Владимир Солоухин, который коллекционировал иконы, собирая их по деревням, подарил моему отцу одну такую, как он их называл, «досточку». Икона была в плачевном состоянии — во — первых, она была разломана на три доски, а во — вторых, вообще невозможно было понять, что именно на ней изображено. Икона эта, обернутая в ткань, много лет хранилась у моих родителей в надежном месте.

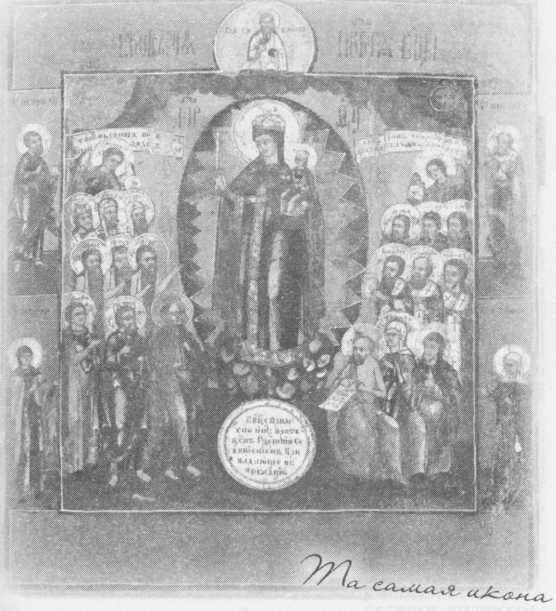

Но настал час, и мы с моим мужем достали ее, отнесли нашему знакомому реставратору Андрею Витте и через несколько месяцев получили ее во всей ее красоте. Это была «Всех скорбящих Радосте» — Матерь Божия с Младенцем в окруженье сонма Архангелов и святых: там были и апостолы Петр и Павел, и святители Василий, Иоанн и Григорий, и Никола Угодник, и святая мученица Татиана, и менее известные нам святые мужи и жены. И сама эта икона была какая‑то особенная — казалось, достаточно просто постоять перед ней с беспомощным и сокрушенным сердцем, как оно постепенно наполнялось покоем и радостью, словно насыщалось…

— Это необыкновенная икона, — сказал реставратор. — Я давно уже ее отреставрировал, а все не отдавал, потому что мне было жаль с ней расставаться. И потом — она ведь не такая старая, конца 19 века, а на ней видны следы давней реставрации. Это странно, если учесть, что в те годы такие иконы не реставрировались — дешевле было написать новую. Значит, она кому‑то была особенно дорога. И потом — святые, собранные здесь, по всей видимости являются покровителями какой‑то большой семьи. Ну, пусть будут теперь покровительствовать вашей…

Икона принадлежала моим родителям, но когда они переехали жить на дачу в Переделкино, в их комнатах поселился мой брат с семьей, и таким образом она осталась у брата. Доступ к ней для нас был практически перекрыт, а брат — не молился. И я очень просила Матерь Божию, чтобы она сделала так, чтобы икона ее снова оказалась у родителей и я могла бы, приезжая к ним, обратиться и к ней.

И вот звонит мне мама и говорит:

— Очень прошу — привези мне мою икону. Только срочно. Она мне очень нужна.

— Хорошо, завтра…

— Нет, именно сегодня! Сейчас!

Если не знать, что я слезно выпрашивала у Матери Божией доступ к Ее иконе, это показалось бы не то чтобы странным, а просто невероятным — такая настойчивость со стороны матери, которая тоже, честно говоря, воспринимала ее скорее как художественную вещь, а не как живой образ.

Я взяла у брата икону, завернула ее в чистый широкий рушник, подаренный нам украинским священником, и, прижимая ее к груди, вышла на улицу ловить такси: машины тогда у меня не было, а везти икону в метро и в электричке, да еще в час пик, казалось едва ли не кощунством. К тому же она была и большая, и тяжелая.

Но только я вышла из подъезда — прямо по двору едет такси с зеленым огоньком. А под передним стеклом у него — «В парк», чуть ниже: «Таксопарк м. Рижская», то есть в одной остановке от моего дома, и далее: «Окончание работы — 17.00». А времени — уже шестой час.

Тем не менее водитель тут же остановился:

— Куда ехать?

— В Переделкино.

— Садись.

Мы и поехали. Икона у меня под рушником на коленях лежит. Едем мы, а он все причитает:

— Чего это я вас повез? Не понимаю! Словно кто-то мне подсказал: «Остановись!» А у меня ведь рабочий день закончился.

А мы еще и в пробку попали. Он опять:

— Ну чего я вас повез!

А еще и мост через МКАД ремонтировался, надо было и вовсе по однополосной дороге в объезд крюка давать. Еле плетемся. А то и вовсе — стоим. Он уже по рулю от отчаянья бьет:

— Ну почему я вас повез! В двух минутах от своего парка был. Когда я теперь домой‑то доберусь?

— Ладно, — сказала я, — я вам сейчас объясню, почему вы остановились и взяли меня. Вот, — и я развернула рушник, показывая ему икону. — Это Матерь Божия вам такую мысль вложила, а я бы иначе эту икону не довезла.

Он промолчал. Потом сказал:

— А я ведь тоже с Церковью‑то связан. Да! Я попал в армию, и послали меня на войну в Афганистан… А мать моя поехала к старцу Кириллу в Троице — Сергиеву лавру и стала просить его помолиться обо мне. И он ей сказал: «Не плачь, вернется твой сын живой и невредимый — ты только молись за него каждый день. И я помолюсь. А когда он вернется, пусть обязательно ко мне приедет».

Мать за меня и молилась. И я чувствовал, что меня охраняет какая‑то сила — ведь всех в моей дивизии поубивало да покалечило, а я — один уцелел, даже как‑то неловко: ни царапинки на мне, все мимо прошло.

Вернулся я, а мать мне все про этого старца рассказала и велела обязательно приехать к нему — поблагодарить. Но вскоре она умерла, я как‑то закрутился с делами, с работой, да и потом эта Троице — Сергиева лавра далеко — где мне его там искать? Так я до сих не доехал…

— А знаете еще почему Господь сделал так, что вы меня повезли? — спросила я, заворачивая икону в рушник, поскольку уже показалась родительская дача. — Вы меня повезли, потому что вот там, за поворотом дороги, идущей в гору, стоит Храм Преображения Господня. И отец Кирилл, до которого вы столько лет не могли доехать, сейчас там. Зайдете в церковный двор, налево в крестильне он принимает народ. Как раз до восьми вечера. У вас еще полчаса.

Он высадил меня и помчался по дороге, идущей вверх. И за ним — только пыль столбом.

Что с ним стало потом — Бог весть… Но, возможно, если он попал тогда к старцу Кириллу, то понял, Кому надо возносить благодарственные молитвы за свое чудесное спасение. И вовсе не исключено, что это именно тот иеромонах из далекого монастыря, о котором мне недавно рассказывали знакомые чернецы:

— Наш отец Н. вышел из самого пекла афганской войны, по чудесному смотрению Божиему не получив на ней ни единой царапины.

А я привезла икону маме, и она обрадовалась ей как живой. И потом уже, когда моего мужа рукоположили в священники, она подарила ее нам.

Цыганка

У моего друга умерла мать, и он попросил меня привезти на отпевание его сестру Анну, которая жила по соседству со мной.

Мы с моим мужем заехали за ней и все вместе отправились в печальный путь.

А с его сестрой я была знакома с детства — мы с ней были в пионерлагере и там очень дружили: вместе убегали и лазили по дачным садам, воруя незрелые яблоки.

Потом, когда она уже достигла девического возраста, я слышала про нее, что она влюбилась в знаменитого поэта, намного старше ее, который жил тут же, в нашем писательском городке, и всеми силами пыталась обратить на себя его внимание. Она подкарауливала его у ворот, когда он поздно вечером приезжал домой, дежурила у дверей, когда он поутру отправлялся в Москву, а один раз даже прокралась в его отсутствие к нему в дом и спряталась в шкафу. Он приходит домой, открывает шкаф, а там — она!

Но ей — увы! — так и не удалось покорить его сердце. Мало того, он при одном ее имени принимался кричать и браниться — так она его тогда напугала. И она впала в страшную меланхолию. Подозревали даже, что она больна.

И вот едем мы в Москву, застреваем в пробках, боимся опоздать, и вдруг она говорит моему мужу:

— А я помню, отец Владимир, как вам нагадала цыганка, что вы будете священником!

— Что? — удивился мой муж, — какая цыганка? Ничего такого не помню!

Ну да, конечно, подумала я, он всегда, даже когда и в храм не ходил, хранил метафизическую чистоту. Ни пришельцами не интересовался, ни гаданиями, ни спиритизмом, даже когда кто‑нибудь с увлечением рассказывал о том, что там наплели лукавые духи… И все же я что‑то смутно начала припоминать…

— Вы мне рассказывали об этом, когда гадали мне по кофейной гуще, — скромно сказала Анна. — Все тогда сбылось!

И тут я словно въяве увидела все, что происходило тогда, много — много лет назад, когда мы еще и крещены‑то не были…

Пришла к нам Анна — странная, туманная, вся в своей меланхолии, и разговаривала с нами она, словно сквозь свой туман, смотрела не сфокусированным взглядом, словно сквозь собеседника, и нам было ее очень жаль — мы уже были наслышаны от знаменитого поэта про шкаф. Я сварила кофе, и мой муж решил провести с ней психотерапевтический сеанс:

— Анна, а давай я тебе погадаю? По кофейной гуще.

Конечно, он и понятия не имел, как это делается. Он просто взял чашку, из которой она пила, и стал ей говорить, исходя из ситуации, то, что подсказывал ему здравый смысл:

— Анна, ты очень страдаешь и тратишь на это слишком много душевных сил, но для человека, о котором ты думаешь, это ничего не значит. Ты должна отдать эту любовь другим людям, которые нуждаются в ней — больным, одиноким, несчастным. Твоей любви и сострадания хватит на всех. Такие, как ты, становились сестрами милосердия, утешали безнадежно больных, которых бросили даже родные люди, поддерживали одиноких, воспитывали сирот…

Что‑то такое ободряющее и душеполезное сказал ей тогда мой муж, чтобы отвлечь от бесполезного знаменитого поэта, на котором она болезненно зациклилась.

— Впрочем, — вдруг пошел он на попятную, — не слушай меня! Мне самому цыганка нагадала когда‑то, что я стану священником!

— Тебе — священником? — засмеялась она.

Засмеялась и я. Засмеялся и мой муж. Настолько это было странно, невероятно, невозможно.

И теперь Анна, сама ставшая одной из сестер православного сестричества милосердия, напомнила нам об этом.

— Да — да, — сказал она, когда мы уже подъезжали к храму, где должно было состояться отпевание, — вы сами рассказывали мне про цыганку! Ну что — вспомнили? — И она, хлопнув дверью, вышла из машины.

«Да какая разница, — подумала я. — Говорила это ему цыганка или не говорила, а мой муж тогда все это придумал сам. Значит, какое‑то тайное знание подсказало ему — невозможное, и он произнес: «Я стану священником!».

И ведь слово — сбылось! Действительно же — он им стал.

Трифон — мученик

О чудесной помощи Трифона — мученика я слышала много историй. Но кое‑что могла бы рассказать о ней и сама. Икона с частичкой его чудотворных мощей была у нас в храме Знамения Божией Матери, у метро Рижская, куда мы ходили с детьми много лет, пока не переехали на другой конец Москвы, и перед которой неизменно молились.

Вообще мученик Трифон — греческий святой. Он прославился тем, что излечивал людей, изгонял бесов, совершал множество чудес и претерпел за свое исповедничество страшные мучения и смерть. В России же он стал особо почитаемым после того, как спас некоего Трифона, сокольничего царя Ивана Грозного. Сокольничий упустил любимого царского сокола и никак не мог его найти, за что ему грозил царский гнев и лютая смерть. И вот ему явился его святой — Трифон, на плече которого сидел тот самый царский сокол…

В акафисте мученику Трифону есть его слова о том, чтобы люди обращались к нему в своих скорбях и болезнях, и он тут же придет на помощь. И действительно, он сразу откликается на человеческую мольбу.

Обычно ему молятся в случаях болезней, прося исцелений, часто просят его о том, чтобы он помог одинокому человеку найти себе добрую жену, а девице или одинокой женщине послал хорошего мужа. Но не уничижает он и тех, кто обращается к нему с земными проблемами.

Так, просят его о помощи в устроении житейских дел, в уничтожении вредных насекомых, истребляющих урожай, и, памятуя, как он нашел пропавшего сокола, о том, чтобы помог найти и вернуть пропажу.

Вот и я как‑то раз заказала ему молебен с акафистом, чтобы он благословил меня… вступить в Союз писателей. Дело мое лежало уже в приемной комиссии, и у меня, по слухам, были там влиятельные недоброжелатели. А с другой стороны, по формальным признакам, меня должны были принять: все‑таки, несмотря на мои 25 лет, книга стихов в престижном издательстве «Советский писатель», публикации в «Новом мире», в «Дне поэзии», отклики критиков, рецензии на мои стихи… Да я почти уверена была, что все будет хорошо. Но ведь помолиться никогда не мешает…

И вот молюсь я на этом молебне, как раз в день заседания приемной комиссии, прихожу домой, муж мой тортик уже купил — отмечать, друзья пришли, вроде бы мы уже и празднуем победу… И тут — звонок:

— Олеся, тебя провалили.

— Как — провалили?

— Ну, не приняли!

— Почему?

— Да не почему. Не приняли — и все! Сказали — писательская дочка…

Я оторопела. Честно говоря, для меня это был просто удар. Потому что вступить в те годы в Союз писателей означало примерно то же, что в Российской империи получить дворянство. Это был социальный статус. А кроме того — для моей полунищей семьи, где было уже двое детей, это давало возможность выбиться из затянувшейся нужды: и гонорары, и ставки за выступления у членов Союза писателей были вдвое выше, чем у простых смертных, которые что‑то там пописывали. Можно было раз в год бесплатно поехать в дом творчества — хоть в Коктебель или в Ялту, хоть на Пицунду или в Дубулты, хоть в Малеевку или Переделкино, и прожить там 24 дня где за бесценок, а где и вовсе бесплатно. Можно было каждый год брать в писательской поликлинике бюллетень на три месяца и получать по нему немалые деньги. Можно было взять творческую командировку куда угодно — хоть в Грузию, хоть в Эстонию, хоть на Байкал и потом ни перед кем не отчитываться, что именно ты там писал и чем занимался…

Словом, этих благ было множество, и я уже мысленно готовилась было к их освоению: путевка, командировка, бюллетень, двойной гонорар… И тут — такой облом. Как‑то даже на Трифона — мученика я не то чтобы обиду затаила, но выразила ему свое недоумение: как так? Дети малые, денег нет, одежда ветхая, обувка старая, вместо мебели — рухлядь…

И тут звонят мне из Бюро пропаганды художественной литературы и предлагают поехать с чтением стихов в городок Шебекино Белгородской области. Я, конечно, согласилась: тут уж не до двойных ставок, хоть бы что‑то заработать.

…Возвращаясь из этого Шебекино с букетом каал, я и попала чудесным образом к старцу Серафиму Тяпочкину. И уже после этого про Союз писателей не вспоминала, потому что жизнь моя и моей семьи пошла в совершенно иную сторону. Монастыри, монашеские скиты, святые источники, старцы, чудеса, ночные литургии, посты, да молитвы, да монахи, да юродивые с блаженными…

Я не раз думала о том, какое благодеяние совершил для меня мученик Трифон, отведя меня от сомнительного пути. Ведь если бы меня тогда приняли в Союз писателей, уж точно бы я в это Шебекино не поехала, к старцу бы не попала, не познакомилась бы ни со своим духовником, ни с духовным наставником, ни с чудотворцем убогим монахом Леонидом, словом — ни с кем из драгоценных людей, окружавших старца, с которыми так крепко связал нас Господь, а взяла бы трехмесячный бюллетень, а потом путевки в Коктебель на три срока, а потом творческую командировку в Грузию к моим друзьям, стала бы просить себе квартиру и вела бы себя так, как в принципе и должна вести себя молодая женщина, у которой двое детей и муж с репутацией подписанта и диссидента, то есть заботиться об их земном благополучии и процветании.

Так бы и ходила изредка в храм, причащая детей и продолжая думать, что‑де церковные Таинства — это для простецов, а для таких просвещенных и творческих натур, вроде меня, есть таинства духовные: это таинства вдохновения, это внутренняя молельня. Вот. Нечто подобное я вычитала в свое время у русских религиозных философов — Бердяева, Мережковского, Соловьева… Но кто знает, куда привела бы меня эта дорога.

Итак, Трифон — мученик меня в тот период жизни в Союз писателей не пустил и тем самым не дал воспользоваться его преимуществами. Но когда я убедилась, что это — ХОРОШО, я стала часто обращаться к нему в смутных ситуациях и всегда получала помощь. Несколько раз, в случаях крайних и драматических, я просила его отыскать пропавшую вещь, потеря которой несла немалую скорбь. Об одном из таких случаев и хочется теперь рассказать.

Мужа моего — отца Владимира должны были положить в больницу на очень серьезную и даже опасную для жизни операцию. В то утро я и повезла его в клинику, а по дороге высадила у института мою младшую дочь семнадцатилетнюю Анастасию, у которой был первый вступительный экзамен.

Пока мы сидели с отцом Владимиром в приемном покое больницы, ожидая, когда оформят документы на его госпитализацию, Настя позвонила мне и со слезами сообщила, что до экзамена ее не допускают, поскольку она забыла на даче свой экзаменационный лист. Это было как раз время перерыва в движении электричек, а добираться до Переделкино на перекладных — представлялось делом долгим и неверным. Поэтому я оставила мужа в больнице и помчалась на машине за экзаменационным листом сама.

Это был конец июля — самые пробки на выезде из Москвы. Машины еле тащились… Наконец я все‑таки добралась до дома и ринулась в Настину комнатку, которую уместнее было бы назвать каморкой, настолько она была маленькая, низенькая, темненькая даже при свете яркого солнца, который загораживали густые кроны деревьев. А тут на беду во всем поселке вырубили свет.

Распахнув дверь, я так и замерла на пороге: везде — на письменном столе, на кровати, на стуле и даже на полу — были навалены кипы книг, тетрадей, бумаг. Видно было, что здесь моей дочерью велась нешуточная ожесточенная битва за знания… Дрожащей рукой я принялась перебирать листки, поднося их к глазам и стараясь в сгустившихся сумерках каморки распознать столь необходимый документ.

Я перерыла все на столе, на стуле, на кровати и, наконец, на полу, но его — как не бывало! В бессилии я опустилась на порог, не понимая, что делать дальше. И тут увидела на полке над столом маленькую иконку Трифона — мученика. Он стоял в красной мантии, в полный рост, а на правом его плече красовался пропавший было сокол Иоанна Васильевича…

И я взмолилась! Муж — в больнице, впереди страшная операция, дочь — перед экзаменационными дверями в ожидании забытого документа, я — в потемках, в ее разгромленной каморке, где уже все перебрано и пересмотрено, но все тщетно, тщетно!

И я в очередной раз потянулась к куче тетрадей, книг, брошюр, бумаг на столе — я только что ее просматривала, перелистывала, перекладывала, но все же… От моего прикосновения она покосилась и, потеряв равновесие, рухнула на пол в полнейшем беспорядке. Учебники, какие‑то методические указания, расписание экзаменов, томики Пушкина, Лев Толстой… И вдруг от всего этого отделился один лист, спланировал и накрыл собой все остальное. На нем было так и написано: «Экзаменационный лист».

Схватив его, я прыгнула в машину и через полчаса отдала его своей скорбящей дочери — абитуриентке, которая тут же и отправилась на экзамен, а вскоре и поступила в институт.

Но бывало, что я обращалась к Трифону — мученику и в случаях не столь драматических: вроде бы потеря была не столь уж велика, чтобы тревожить из‑за нее святого. И тем не менее…

Это было летом на даче в Переделкине. К нам с отцом Владимиром приехали наши дочери вместе со своими детьми, а также мой брат Митя с прекрасной собакой. Привели к нам и подружку нашей внучки Сони, двенадцатилетнюю Верочку — дочку нашей соседки. Верочкина мама очень ее оберегала от всех превратностей жизни и поэтому самолично доставила ее к нам, несмотря на то что жили они в каких‑нибудь ста метрах от нас, и даже вручила ей мобильный телефон, чтобы она звонила «если что».

Дети вовсю резвились, бегая по лесу вокруг дачи, играли с собакой, носились за ней по крапиве, прятались от нее под кустами и вернулись в дом, только когда началась гроза и пошел дождь.

Тут‑то Верочка и хватилась своего телефона, а его — и нет. Видимо, выронила она его, когда лазила по кустам да пряталась по оврагам. Ну что ж, только дождь поутих, и мы все — взрослые и дети, вооружившись собственными мобильниками, отправились врассыпную на поиски Верочкиного телефона, набирая поочередно из разных мест ее номер: авось, Верочкин откликнется, кто-то из нас услышит и пойдет на его звук.

Дождь уже перестал, выглянуло солнце, а Верочкин телефон все отзывался в наших мобильниках длинными заунывными гудками, которые так и не прорывались ни сквозь крапиву, ни сквозь кусты. Молчала поляна, молчал овраг, молчал сарай, и ельник тоже молчал.