Сказка о девяти братьях-разбойниках и о десятой сестрице Гале204 7 страница

– Мэй! Что за притча? То ли дом заколдован, то ли земля ходуном ходит, если вылетела подушка у меня из-под головы и брожу я, как полоумный. Что за встряска такая? – сказал Иван, осеняя себя крестом и кладя земные поклоны, и снова лег спать. Но только задремал – слышит вдруг голоса, один другого отвратнее: кто по-кошачьи мяучит, кто хрюкает, как свинья, кто квакает по-лягушечьи, кто по-медвежьи ревет; словом, такой поднялся галдеж, что хоть святых выноси! Тогда-то Иван смекнул, в чем дело.

– Ну, погодите же! Сейчас посчитаюсь с вами. – И вдруг как заорет: – Марш в турбинку, черти!

Кинулись бесы один за другим в турбинку, словно их ветром несло. Когда все позалезли, начал их Иван по-русски дубасить. Потом завязал турбинку крепко-накрепко и положил себе в изголовье, отпустив чертякам напоследок таких русских пинков, что сердце у них зашлось. После того улегся Иван, положив голову на турбинку, и, никем более не тревожимый, уснул сном праведника…

Уже незадолго до петухов видит Скараоский, начальник чертячий, что не вернулся кое-кто из его слуг, и бежит к знакомому месту искать. В один миг примчался, влетел, неведомо как, к Ивану в комнату и как даст ему, спящему, затрещину изо всех сил. Вскочил Иван, как ужаленный, заорал:

– Марш в турбинку!

Скараоский без лишних слов залезает в турбинку, на головы других, ибо некуда деваться.

– Ладно, сейчас я с вами разделаюсь, нечистая сила; выбью из вас дурь, – осерчал Иван. – Вздумали со мной тягаться. Да я вас так проучу, что собаки смеяться над вами будут.

Одевается Иван, напяливает на себя оружие и, выйдя во двор, подымает такой переполох, что весь двор сбегается.

– Что с тобою, служивый? Встал ни свет ни заря и этакий шум подымаешь? – спрашивают боярские слуги, спросонок тычась один в другого, словно на них куриная слепота напала.

– Да вот, – говорит Иван, – наловил зайцев, ободрать их желаю.

Проснулся от такого шума сам боярин, спрашивает:

– Что за галдеж во дворе?

– Всю ночь не давал нам спать этот русский. Черт его знает, что с ним… Мол, наловил зайцев и ободрать их хочет, не во гнев вашей милости!

Тут и сам Иван к боярину является с турбинкой, полной чертей, а те, словно рыбы в мешке, мечутся.

– Вот, господин, с кем я ночь напролет воевал… Зато очистил твой дом от чертей. С утра бью тебе ими челом. Прикажи сюда палок подать, я их сквозь строй пропущу, чтобы помнили, сколько жить будут, что напоролись на Ивана, раба божьего.

Боярин и струхнул, и обрадовался, ибо немало сариндаров227 роздал он попам, чтобы только изгнали чертей из его дома, но так ничего и не добился. Видать, на этот раз пришел им конец от Ивана. Нашла коса на камень!

– Ладно, Иван, – сказал боярин, довольный. – Принесут тебе палок, сколько хочешь, и делай свое дело, как можешь, по крайней мере вздохну свободно!

Спустя немного подъезжает к Ивану воз, полный палок, как душа его пожелала. Берет он палки, связывает по две, по три вместе, по всем правилам.

Меж тем столпилось вокруг Ивана все село; кому не охота посмотреть на бесовы муки! Не шутка ведь! Развязывает Иван перед всеми турбинку ровно настолько, чтобы руку просунуть, одного за другим чертей за рожки достает и давай их палками колотить, – аж шкура горит. Учинит расправу и отпустит, однако с условием больше сюда глаз не казать.

– И не подумаю, Иван, сколько жить буду, – говорили нечистые, корчась от боли, и вылетали, как из пушки. А люди смотрели и особенно ребятишки так и покатывались со смеху.

Под конец вытащил Иван самого Скараоского за бороду да как задал ему русскую порку!

– На ж тебе! Драки захотелось, получай драку, господин Скараоский. Пройдет охота другой раз людей мучить, бесово отродье. А теперь ступай! – и побежал Скараоский вслед за другими, только пятки засверкали…

– Дай тебе боже долгой жизни, – сказал боярин, обнимая и целуя Ивана. – Отыне живи у меня; за то, что избавил дом от чертей, будешь у меня как сыр в масле кататься.

– Нет, хозяин, – говорит Иван. – Пойду господу богу служить, владыке нашему.

С этими словами опоясался он саблей, прицепил турбинку к бедру, вскинул ранец за спину, ружье на плечо – и пошел к господу богу. А люди, сняв шапки, пожелали ему доброго пути, куда бы он ни направился.

– Скатертью дорога, – сказал боярин, – кабы остался, был бы мне как брат; а не останешься – будешь как два.

Сдается мне, что самого боярина турбинка в страх вогнала, и не так-то уж он сожалел об Иване, сделавшем ему столько добра.

А Ивану и горя мало; шел он себе да шел, вопрошая в пути каждого встречного, где господь проживает. Но все как один пожимали плечами, не зная, что и ответить на такой чудной вопрос.

– Только святой Николай это знает, – сказал Иван, вынул образок из-за пазухи, облобызал с обеих сторон и – чудо! оказался у райских врат! Недолго думая, стал он в ворота стучать, что было мочи, а святой Петр изнутри спрашивает:

– Кто там?

– Я.

– Кто я?

– Я, Иван.

– А чего тебе надобно?

– Табачок есть?

– Нету.

– Водка есть?

– Нету.

– Женщины есть?

– Нету.

– Музыканты есть?

– Нет, Иван, что ты мне голову морочишь?

– А где их найти-то?

– В аду, Иван, не здесь.

– Мэй! Хоть шаром покати тут, в раю, – говорит Иван. И, без лишних слов, отправляется в ад. Кто знает, где бродил, но только спустя немного постучался он во врата адовы, кричит:

– Эй! Табачок есть?

– Есть, – отвечают оттуда.

– Водка есть?

– Есть.

– Женщины есть?

– А то как же?

– Музыканты есть?

– Сколько душе угодно!

– Вот хорошо. Это как раз по мне. Открывайте живее, – говорит Иван, притоптывая и потирая руки.

Черт, стоявший у ворот, думая, что это всегдашний их посетитель, открывает, видит – перед ним Иван Турбинка!

– Ой, беда, ой, беда! – заохали черти, почесывая головы. – Не сдобровать нам теперь!

А Иван велит поскорее подать водки и табачку и музыкантов привести, ибо охота ему «гуляя» задать.

Переглядываются чертяки, видят, что против Ивана им не устоять, и давай нести, кто откуда, водку, табак, музыкантов зовут, словом, все делают, что только его душе угодно. Мечутся во все стороны, волчком кружатся, угодить Ивану во всем стараются, ибо нагнала на них страху турбинка, пожалуй, больше святого креста.

Между тем напивается Иван вдрызг и давай по всему аду гикать, пляшет городинку и казачинку, хватает чертей и чертовок с собою в пляс; опрокидывает стойки, все по сторонам разбрасывает – лопнуть можно со смеху. Что было чертям делать? Думают, гадают, и так и этак прикидывают, а никому невдомек, как от него избавиться. Адова Пятка, однако, – ведьма побашковитее других чертей, – говорит самому Скараоскому:

– Дурни безмозглые! Не будь здесь меня, не знаю, что бы с вами и сталось! Несите сюда живее кадку, собачью шкуру и две палки; я из этого такую игрушку смастерю, в два счета духу Иванова здесь не будет.

Принесли все, что она хотела, и тут же сколотила Адова Пятка барабан; тихонько пробралась мимо Ивана за ворота и давай барабанить будто в поход: там-тарарам!

Опомнился Иван, одним прыжком выскочил за ворота с ружьем на плече.

Адова Пятка тогда – прыг внутрь, черти ворота за Иваном захлопнули, засовы задвинули прочно, радуются – не нарадуются, что от турбинки избавились. Колотит Иван по воротам, что есть мочи, ружьем дубасит, ан нет – научились теперь черти уму-разуму.

– Ладно, рогатые! Попадетесь мне в руки – не даст вам турбинка спуску!

А черти на это – ни гу-гу.

Видит Иван, что ворота адские – за семью засовами, железом окованы, и не думают черти открывать, – пропала у него охота и к музыке, и к табачку, и к водке, и ко всему, отправился снова в рай, господу богу служить.

Приходит он к райским воротам, становится на страже, стоит не смыкая глаз, дни и ночи кряду, с места не тронется.

Немного погодя является Смерть, хочет к господу богу пройти за приказаниями.

Приставляет Иван шпагу к ее груди, говорит:

– Что ты, ведьма, куда?

– К богу, Иван, за приказаниями.

– Нельзя, – говорит Иван, – сам пойду, ответ тебе принесу.

– Нет, Иван, сама я должна.

Видит Иван, что Смерть на него нахрапом лезет, как осерчает, как заорет:

– Марш, ведьма, в турбинку!

Смерть тогда, волей-неволей, в турбинку лезет, стонет, вздыхает, хоть плачь от жалости к ней. А Иван и в ус не дует, завязал турбинку, на дерево повесил и давай в ворота стучаться. Открывает святой Петр, смотрит – перед ним Иван.

– Что, Иван, – говорит, – еще не наскучило тебе по свету бродить, дурака валять?

– Еще как наскучило, святой Петр.

– И чего тебе надобно?

– К богу хочу пройти, два слова сказать.

– Что ж, Иван, иди, путь тебе не заказан, ты же у нас теперь свой.

Проходит Иван прямо к господу, говорит ему:

– Господи, известно тебе или нет, только я уже долгое время у райских ворот служу. А теперь Смерть пришла, спрашивает, что ты прикажешь?

– Передай ей, Иван, такой от меня приказ: чтоб три года кряду только такие, как ты, старики умирали… – говорит господь с доброй улыбкой.

– Хорошо, господи, – говорит Иван призадумываясь. – Пойду, передам твой приказ.

Пошел Иван, выпустил Смерть из турбинки, говорит:

– Приказал господь, чтобы питалась ты впредь три года подряд только старым лесом, а молодого не трогай! Понятно? Ступай, выполняй свой долг!

Пошла Смерть по лесам, злая-презлая, и давай грызть старые стволы, только челюсти трещат.

Ровно через три года пускается она снова к богу за приказаниями, но как вспомнит, что опять ей с Иваном дело иметь – ноги подкашиваются, спину сводит от страху.

– Турбинка! Турбинка проклятая в гроб меня вгонит, – охает Смерть. – Однако делать нечего, надо идти.

Идет она, идет, наконец до райских врат добирается. А там опять Иван стоит.

– Ты все тут, Иван?

– А то как же, – отвечает Иван, делая налево кругом и вставая прямо перед Смертью. – Где же мне быть-то, коли тут моя служба?

– Я думала, ты по свету шатаешься, дурака валяешь.

– Да ведь я от света бежал. Знаю, до чего он сладкий и горький, чтоб ему пусто было! Тошно от него стало Ивану! Но ты почему исхудала так, ведьма?

– По твоей милости, Иван. Но больше, надеюсь, не станешь терзать меня, пустишь к богу, важное у меня к нему дело.

– Еще бы, держи карман шире! Что за спешка, не пожар ведь! Уж не вздумала ли с господом лясы точить!

– Э-ге, слишком уж ты зазнаешься, Иван.

– Вот как? Еще передо мною нос задираешь? Марш в турбинку, ведьма!

Лезет Смерть в турбинку, а Иван колотит ее, приговаривает:

– Шутила с кем шутила, а с Иваном не шути!

Господу все это было ведомо, но желал он, чтоб и по воле Ивана было, а не все по воле Смерти, потому и она тоже немало на своем веку бед натворила.

– Ну-ка, святой Петр, отвори, – сказал Иван, постучав в ворота.

Открывает ему святой Петр, снова является к господу Иван и говорит:

– Господи, спрашивает Смерть, какие приказания будут? И, не во гнев твоей милости, очень уж она жадна и неугомонна, ждет не дождется, ответа требует.

– Передай ей, Иван, приказ, чтобы отныне три года кряду одни молодые умирали; а другие три года одни только непослушные дети.

– Слушаю, господи, – говорит Иван, кланяясь до земли. – Пойду, скажу, как ты повелел.

Идет, выпускает Смерть из турбинки, говорит:

– Приказал господь, чтобы впредь питались три года кряду только молодым лесом; а затем три года лишь молодыми ветками, ракитой, лозняком, побегами всякими; старого леса не трогай, а то худо будет! Слыхала, ведьма! А теперь живее уноси ноги – выполняй приказ.

Проглотив обиду, понеслась Смерть по рощам, дубравам, кустарникам, – злая-презлая. Но нечего делать, то погрызет молодые деревца, то лозу и побеги пожует, да так, что челюсти стучат, бока и затылок ломит – высоко к тополям тянуться, а за корнями кустарников и молодыми побегами нагибаться приходится. Утоляла голод, как могла. Промучилась три года кряду, и еще три года, и отбыв все шесть лет наказания, снова к господу за повелениями отправилась. Знала она, что ее ждет, но делать было нечего.

– Турбинка, огонь ее возьми! – говорила Смерть, отправляясь в рай, как на виселицу. – Не знаю, что уж и сказать про господа бога, чтоб не согрешить. Совсем, видать, впал он в детство, прости господи, если уж Ивану полоумному власть такую надо мною дал. Хотелось бы мне увидеть самого господа бога, великого и всемогущего, в Ивановой турбинке; или хоть святого Петра; уж тогда бы они мне поверили.

Идет она, бормоча и неся околесицу, доходит до райских врат. Как Ивана увидела, в глазах у нее потемнело, и говорит она со вздохом.

– Что ж, Иван, неужто снова мне жизни не будет от турбинки твоей?

– Эге-ге, имей я побольше власти, скажу по правде, глаза б тебе выколол, как черту, и на вертеле бы тебя изжарил, – отвечает Иван с досадой, – из-за тебя ведь столько народу погибло от Адама и до наших дней. Марш в турбинку, ведьма! А господу богу даже и не заикнусь про тебя, старую каргу! Ты да Адская Пятка – два сапога пара! Зубами бы вас растерзал, ласковых да пригожих. Но теперь продержу тебя взаперти, сколько влезет, сгною в турбинке!

Вздыхает, охает Смерть, да что толку? Словно и не видит, не слышит ее Иван. Но вот через сколько-то времени выходит к воротам господь – посмотреть, что еще вытворяет Иван со своей турбинкой.

– Ну, Иван, как живешь-можешь? Больше сюда Смерть не приходила?

Опустил Иван голову, молчит, только в лице меняется; а из турбинки Смерть говорит глухо:

– Вот я, господи, тут, взаперти. Выдал ты меня, бедную, Ивану полоумному на поругание!

Развязал господь турбинку, выпустил Смерть и говорит Ивану:

– Ну, Иван, хватит! Свой хлеб съел, свою песню спел! Конечно, милосердный ты, сердце у тебя доброе, ничего не скажешь. Но с каких-то пор, с того дня, пожалуй, как благословил я твою турбинку, стал ты вроде не тот. Чертей боярских в бараний рог скрутил. В аду такого гуляя задал, что слава о тебе пошла, как о попе-расстриге. Со Смертью пустил я тебя вытворять все, что только вздумается. Но все до поры до времени, сынок. Пришла и тебе пора умирать. Что поделаешь? Каждому свое воздать следует, и у Смерти ведь свой расчет; не так уж попусту ей воля дана, как ты думаешь.

Иван, видя, что дело нешуточное, падает на колени перед господом, молит его слезно:

– Господи! Прошу тебя, дай мне хоть три дня, о душе своей позаботиться, гроб себе слабой рукой изготовить и самому в него лечь, а тогда уж пусть делает со мной Смерть, что захочет, потому вижу я, что конец мне приходит: на глазах таю.

Согласился господь, отобрал у Ивана турбинку и ведьме велит через три дня за душой его прийти!

Остался Иван один, горем убитый, и задумался.

– Ну-ка, вспомню да подсчитаю, сколько радости имел я от всей моей жизни, – говорит сам себе Иван. – В армии – одно беспокойство: Иван туда, Иван сюда! После болтался без дела, наломал дров – будь здоров! В рай пошел, из рая в ад, оттуда опять в рай. И как раз теперь, значит, никакого мне утешения! Рай мне в такое время приспичил? Ну, и бедность же в этом раю! Как говорится: слава большая, котомка пустая; денег полный карман, а душу утолить нечем. Хуже наказания не придумаешь. Водки нет, табачка нет, музыки нет, гуляя нет, ни черта нет! Три денька всего жить осталось, и все, Иван, конец. Не схитрить ли как-нибудь, пока не поздно?

Сидит Иван задумавшись, лоб рукой подперши, и вдруг мысль его осеняет:

– Стой! Нашел, кажется, выход. Будь что будет, но только зря не будет… Все равно один мне конец!

Покупает Иван на свои два рубля плотницкий инструмент, два горбыля толстых, четыре дверные петли, гвоздей, два кольца и замок здоровенный. Раз-два, смастерил себе гроб на славу, хоть царя в него клади.

– Вот, Иван, последнее твое убежище, – сказал он. – Три локтя земли – все, что тебе осталось! Видишь теперь сам, сколько проку от всей этой жизни!

Не успел Иван слова эти вымолвить, глядь – Смерть тут как тут:

– Ну, Иван, готов?

– Готов, – отвечает Иван, улыбается.

– Если готов, то хорошо! Живее в гроб ложись, а то мне некогда. Меня, может, еще и другие ждут, чтобы благословила я их в дорогу.

Лег Иван в гроб лицом вниз.

– Не так, Иван, – говорит Смерть.

– А как же?

– Ложись, как мертвому подобает.

Повернулся Иван набок, ноги свесил.

– Ты что ж это, Иван? Тебе стрижено, а ты брито; долго ли меня держать будешь? Ложись, брат, как следует!

Повернулся Иван снова лицом вниз, голову – набок, ноги свесил.

– Ой, беда мне с тобою! Неужто и этого не умеешь? Видать, только на бесчинства всякие и был ты годен на этом свете. Ну-ка, вылезай, покажу тебе, безмозглая твоя башка!

Вылезает Иван из гроба, стоит пристыженный. А Смерть, решив по доброте своей научить Ивана, ложится в гроб лицом вверх, ноги вытянула, руки на груди сложила, закрыла глаза, говорит:

– Вот так и ложись, Иван.

Тут Иван, недолго думая, – хлоп! – крышку закрыл, запер на замок, взвалил гроб на плечи и пустил его по широкой и быстрой реке, приговаривая:

– Тут-то я тебя и прикончил. Катись, пропадай! Выйдешь из гроба, когда тебя бабушка из могилы выкопает. Отобрал у меня господь турбинку из-за тебя, так и я ж тебе удружил.

– Видишь, господи боже, – сказал апостол Петр, смеясь, – чего еще надумал Иван, любимчик твоей милости? Хорошо сказал, кто сказал: дай дурню волю, заведет в неволю.

Узрел господь дерзость Иванову, забеспокоился. Приказал он тот гроб отыскать, открыть и выпустить Смерть; а она пускай отомстит Ивану. Сказано – сделано, и когда уже и не снилось Ивану, что придется еще повстречаться со Смертью, выходит она к нему, лицом к лицу, и говорит:

– Что ж, Иван, разве таков был наш уговор?

Опешил Иван, слова не может вымолвить.

– Еще дурачком прикидываешься? Эх, Иван, только долготерпение и бесконечная доброта господня могут превозмочь твои преступления и упрямство твое. Давно бы ты сгинул и стал у чертей посмешищем, кабы не полюбил тебя господь, как сына родного. Знай же, Иван, что отныне сам ты будешь смерти желать, на четвереньках за мною ползать, умолять меня будешь душу твою прибрать, а я прикинусь, будто вовсе и забыла про тебя, оставлю тебя жить, сколько жить будут стены Голии228 и город Нямц, чтоб увидел ты, как несносна жизнь в глубокой старости!

И оставила его Смерть неприкаянным жить.

С той поры, как создан свет,

На полатях ветра нет.

А когда увидел Иван, что конец ему не приходит, сказал он сам себе:

– Неужто ж я колом себе голову прошибу из-за ведьмы? И не подумаю. Пускай она себе это делает, коли охота.

И с той поры, сказывают, пустился он, Смерти назло, махоркой дымить и цуйку229 с горелкой тянуть, словно его огонь сжигал.

– Гуляй да гуляй, Иван, не то с тоски свихнешься! – говорил он.

И что было делать бедняге, когда Смерть будто ослепла, его не примечает?!

Так вот и жил Иван, не знающий Смерти, век за веком без числа, и может, и поныне живет, если не умер.

Сказка про лентяя

Жил-был в одном селе человек ужасно ленивый, до того ленивый, что даже пищу не разжевывал. И село, видя, что человек этот не хочет работать, хоть убей, решило повесить его, чтоб и другим неповадно было. Выбрали двух поселян, пришли они к лентяю домой, схватили его, взвалили на телегу с волами, как чурбан бесчувственный, и повезли на виселицу.

Так уж было заведено в то время.

Повстречалась им по дороге барыня в коляске. Увидала барыня в телеге человека, похожего на больного, пожалела его и спросила у провожатых:

– Люди добрые! Видно, человек у вас в телеге больной и везете вы его, беднягу, в больницу на излечение?

– Вовсе нет, барыня, – отвечал один из крестьян. – Не во гнев твоей милости, уж это такой лентяй, которому равного, верно, в целом свете нет; а везем мы его на виселицу, чтобы избавить село от лодыря.

– Ай-ай-ай, люди добрые, – сказала барыня, содрогнувшись. – Не жалко разве, если погибнет бедняга, как бездомная собака? Отвезите-ка лучше его ко мне в имение; вот она, усадьба, на откосе. Есть там у меня амбар, полный сухарей. Так, на черный день припасено, избави боже! Пускай себе ест сухари и живет при моем доме. В конце-то концов не обедняю я из-за кусочка хлеба. Должны же мы помогать друг другу.

– Эй, ты, лентяй, слыхал, что барыня сказывает? – спросил один из крестьян. – Посадит тебя на откорм в амбар с сухарями. Экое счастье тебе привалило, побей тебя гром, пакость ты этакая! Скорее слезай с телеги, кланяйся барыне, ведь она тебя от смерти спасла; будешь теперь жить припеваючи у нее под крылышком. Мы-то думали тебя мылом да веревкой наградить, а барыня в милосердии своем приют тебе дает и сухари в придачу; век живи, не умирай! Заступиться за такого и кормить как трутня – чудеса в решете! Хорошо сказал, кто сказал: волы пашут, а лошади жрут. Да ну же, отвечай барыне либо так, либо этак, потому нет у нее времени с нами тут толковать.

– А сухари-то моченые? – спросил лодырь, едва раскрывая рот и не двигаясь с места.

– Что он сказал? – спрашивает барыня.

– Да что сказал, милостивая барыня, – ответил второй крестьянин. – Спрашивает, сухари моченые ли?

– Вот тебе и на, – удивилась барыня, – еще такого никогда не слыхала. А сам он мочить их не может?

– Слышь ты, лодырь: берешься ли сам сухари мочить?

– Не берусь, – отвечал лентяй. – Везите лучше дальше. Уж больно много хлопот ради брюха поганого!

Говорит тогда один из крестьян:

– Ваша воля, милостивая барыня, только зря вы ячмень на гусей переводите. Сами видите, неспроста, не за здорово живешь мы его на виселицу везем. Вы как думаете? Разве не взялось бы все село дружно, как один, кабы можно было его на путь наставить? Но кому помогать-то? Лень – сударыня знатная, локти у ней заплатаны…

У барыни тогда, при всей ее доброте сердечной, пропала охота к благодетельству, и сказала она:

– Люди добрые, делайте, как бог на душу положит!

А крестьяне повезли лентяя на место и повесили. Так избавился лентяй от крестьян и крестьяне от лентяя.

Пусть теперь пожалуют другие лентяи в то село, если с руки им и если духу хватит.

А я на седло сел, сказку сказал, как сумел.

Пять хлебов

Как-то шли по дороге двое знакомых. У одного в котомке было три хлеба, а у другого два.

Проголодавшись, уселись они в тени ветвистой ракиты, у колодца. Достал каждый свой хлеб, и собрались они вместе пообедать, чтоб веселее было. Только вынули хлеб из котомок, подходит к ним незнакомый прохожий, здоровается и просит его попотчевать: очень ему есть захотелось, а с собой съестного из дому не прихватил, и купить негде.

– Садись, добрый человек, и кушай с нами, – сказали путники. – Где двое едят, там и на третьего еды станет.

Не заставил себя незнакомец долго упрашивать, рядышком сел, и стали они все трое голый хлеб уписывать, студеной водой колодезной запивать, ибо другого питья у них не было.

Ели они, ели втроем, пока не исчезли все пять хлебов, словно их и не было. Вынул тогда незнакомец из кошелька пять лей, протянул их – наугад – тому, у кого три хлеба было, и сказал:

– Возьмите, люди добрые, в благодарность за то, что накормили меня досыта; выпейте в пути по стаканчику вина или делайте с этими деньгами, что заблагорассудится. Не знаю, как и отблагодарить вас за услугу, у меня ведь от голода в глазах темно было.

На первых порах не хотели они брать денег, но тот настаивал, и в конце концов они согласились. Вскоре попрощался с ними незнакомец и пошел восвояси, а те остались еще немного отдохнуть в тени под ракитой. Слово за слово, говорит один другому:

– На тебе, брат, два лея. Это твоя доля, делай с ней, что хочешь. Было у тебя два хлеба, значит два лея тебе по праву и следует. А себе я три лея оставлю, потому что у меня три таких же хлеба было.

– Как это? – возмутился второй. – Почему мне только два лея, а не два с половиной, сколько причитается каждому из нас? Он ведь мог ничего нам не дать, и как бы тогда было?

– Тогда, – ответил первый, – моя часть услуги равнялась бы трем долям, а твоя только двум, и все тут. А этак мы и поели бесплатно и деньги у нас в кошельке с избытком: у меня три лея и у тебя два – каждому по числу его хлебов. Думаю, сам господь бог не поделил бы справедливее.

– Нет, дружище, – возразил второй. – Я так считаю, что ты меня обижаешь. Давай лучше в суд обратимся, и как скажет судья, так тому и быть.

– Что ж, давай судиться, – сказал первый, – если ты недоволен. Я уверен, что суд будет на моей стороне. Правда, от роду не таскался я по судам.

Так и продолжали они путь, решив судиться; прибыли в город, где находился суд, явились к судье и рассказали ему подробно, один за другим, все, как было: как шли они вместе, как сели в дороге обедать; сколько хлебов было у каждого, как поел незнакомец наравне с ними, как в благодарность оставил им пять лей и как решил один из них поделить деньги.

Судья, выслушав внимательно обоих, сказал тому, кто был недоволен разделом:

– Ты, значит, считаешь, что тебя обидели?

– Да, господин судья, – ответил тот. – Мы и не думали брать у незнакомца деньги за еду; но раз уж так случилось, то надо было поровну поделить подарок нашего гостя. Так, по-моему, следовало поступить по справедливости.

– Если уж поступить по справедливости, – сказал судья, – то, будь добр, верни один лей, раз у него было три хлеба.

– Вот уж этого никак не ожидал я от вас, господин судья, – возмутился истец. – Я пришел в суд справедливости добиться, а вы, блюститель закона, еще хуже меня обижаете. Если таков будет и божий суд, то несдобровать нам всем.

– Так тебе кажется, – хладнокровно возразил судья, – а на самом деле вовсе не так. Было у тебя два хлеба?

– Да, господин судья, два у меня было.

– А у спутника твоего было три?

– Да, господин судья, три.

– Питья ни у кого из вас не было?

– Ничего, господин судья, кроме хлеба и студеной воды из колодца, да вознаградит господь того, кто выкопал его прохожим на радость.

– Ты, кажется, сам говорил, что все поровну поели, не так ли?

– Да, господин судья.

– Давайте тогда подсчитаем, сколько каждый хлеба съел: предположим, что каждый хлеб был разрезан на три равных куска. Сколько кусков получилось бы из твоих двух хлебов?

– Шесть кусков, господин судья.

– А у спутника твоего, из трех хлебов?

– Девять, господин судья.

– А всего сколько бы кусков получилось? Шесть и девять?

– Пятнадцать кусков, господин судья.

– Много ли человек съело эти пятнадцать кусков?

– Три человека, господин судья.

– Так! По сколько же кусков пришлось на каждого?

– По пять кусков, господин судья.

– Теперь припомни, сколько было у тебя кусков?

– Шесть кусков.

– А съел ты сколько?

– Пять кусков, господин судья.

– Значит, сверх того сколько осталось?

– Один только кусок, господин судья.

– А теперь перейдем к твоему спутнику. Вспомни, сколько кусков получилось бы из его трех хлебов?

– Девять кусков, господин судья.

– А сколько из них он съел?

– Пять кусков, как и я, господин судья.

– А лишку сколько осталось?

– Четыре куска, господин судья.

– Верно! Давай теперь разберемся. Выходит, что у тебя один только кусок остался, а у товарища твоего – целых четыре. А всего у вас у обоих пять кусков осталось сверх того, что сами съели.

– Именно пять, господин судья.

– Верно ли, что пять кусков этих гость ваш поел и в благодарность за это пять лей вам оставил?

– Верно, господин судья.

– Ну, значит, тебе только один лей причитается за тот кусок, что у тебя лишку остался, а товарищу твоему за четыре его куска четыре лея причитается. Так что будь добр, верни ему один лей. Если же ты считаешь мой суд неправильным, то ступай к самому богу, и пусть рассудит он справедливее меня.

Истец, видя, что крыть ему нечем, вернул, скрепя сердце, один лей и, пристыженный, ушел восвояси.

А товарищ его, восхищенный столь мудрым решением, поблагодарил судью и вышел, разводя руками и приговаривая:

– Если бы повсюду были такие судьи, которые себе очки втереть не дают, на веки вечные закаялись бы неправедные люди по судам таскаться.

Пустобрехи, именуемые защитниками, утратив возможность жить одним обманом, либо за дело бы взялись, либо всю жизнь горе бы мыкали.

А добрые люди от этого бы только выиграли.230

Ибрай Алтынсарин 231

Каракылыш Сказка

Некогда жили пять родных братьев. Все пятеро посеяли полдесятины хлеба. Когда урожай начал поспевать, братья заметили, что ночью кто-то приходит и травит хлеб.

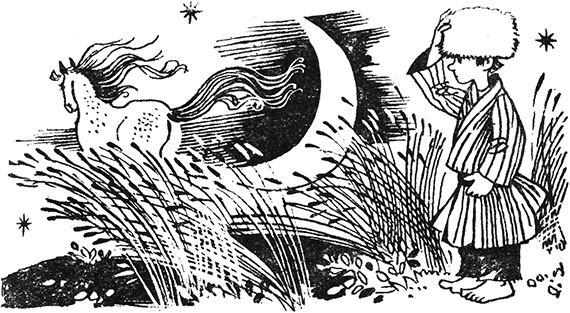

После этого они стали караулить свой посев. Первым караулил старший брат, но он никого не видел. Так все четыре старших брата караулили четыре ночи. На пятую стал караулить самый младший из братьев. Звали его Каракылыш.

В ту ночь, когда охранял Каракылыш, с неба слетела вороная кобыла и начала было есть хлеб. Каракылыш поймал ее. Тогда вороная кобыла и говорит: