Набросок основных рассуждений 22 страница

Мне представляется, что такое изменение в образовании и, как следствие этого, в перспективах деятельности в значительной степени устранит то интеллектуальное бесплодие, против которого выступает Лакатос. Изменение перспективы сделает ясным, что существует много способов упорядочения окружающего нас мира, что ненавистные стеснения одного множества стандартов могут быть разрушены свободно избранными стандартами иного рода и что нет необходимости отвергать всякий порядок и погружаться в меланхолический поток сознания. Общество, опирающееся на множество жестких ограничительных правил, в котором бытие человека становится синонимом подчинения этим правилам, выталкивает инакомыслящих в бесчеловечную сферу всеобщего бесправия, отнимая у них разум и человеческое достоинство. Парадоксальность современного иррационализма заключается в том, что его сторонники неявно отождествляют рационализм с порядком и ясностью выражений и поэтому считают себя вынужденными защищать нечленораздельность и абсурд: многие формы "мистицизма" и "экзистенциализма" были бы невозможны без прочного – хотя и неосознанного – доверия к некоторым принципам столь презираемой идеологии (вспомним хотя бы "теорию", утверждающую, что поэзия есть не что иное, как цветисто выраженные эмоции). Устраните эти принципы, допустите возможность множества различных форм жизни, и такие явления исчезнут как кошмарный сон.

Мой диагноз и предлагаемые мною меры до некоторой степени совпадают с тем, что говорит по этому поводу Лакатос. Он указывает на сверхжесткие принципы рациональности как на источник некоторых вариантов иррационализма и побуждает нас принять новые и более либеральные стандарты. Я указываю на сверхжесткие принципы рациональности, а также на общее почтение к "разуму" как на источник некоторых форм мистицизма и иррационализма и также призываю принять более либеральные стандарты. Однако в то время, как "уважение к большой науке" заставляет Лакатоса искать стандарты в пределах современной науки последних двух столетий", я рекомендую поставить Науку на ее место как интересную, но ни в коем случаев не единственную форму познания, обладающую большими преимуществами, но не лишенную и многих недостатков: "Хотя в целом наука довольно неприятна, от нее можно чему-то научиться" (Г. Бен, Письмо к Г.М.Саймон от 11 октября 1949 г.; цит. по: {17}, с. 235). И я не верю в то, что шарлатанство можно уничтожить с помощью правил.

Шарлатанство существовало во все времена и в наиболее развитых профессиях. Некоторые примеры, упоминаемые Лакатосом (Фальсификация, с. 176, прим. 1), указывают на то, что проблема возникает вследствие слишком жесткого, а не слишком слабого контроля (см. также его замечания о "ложном сознании" в "Истории", с. 208, 232 и сл.). Это верно, в частности, для новых "революционеров" и их "реформы" университетов. Их ошибка заключается в том, что они – пуритане, а не в том, что они вольнодумцы (примеры более далекого времени см. в переписке Борна с Эйнштейном ({30}, с. 150)). Кроме того, кто может ожидать, что робкие трусы скорее улучшат духовную атмосферу, чем вольнодумцы? (Эйнштейн осознавал эту проблему и поэтому советовал людям не связывать их исследовательскую деятельность с профессией: исследование должно быть свободно от тех ограничений, которые налагает профессионализм; см. {30}, с. 105 и сл.) Следует также помнить о том, что те редкие случаи, когда либеральные методологии потворствуют пустословию и расплывчатости мышления ("расплывчатости", с одной точки зрения, но, может быть, не с другой), неизбежны в том смысле, что порочный либерализм также является предпосылкой прогресса.

Наконец, позвольте мне еще раз повторить, что шовинизм науки для меня является гораздо более важной проблемой, чем проблема духовного бесплодия. Он даже может быть одной из главных причин такого бесплодия. Ученые не довольствуются своими собственными играми в рамках правил, которые они считают правилами научного метода. Они стремятся сделать эти правила универсальными, превратить их в часть всего общества и используют все средства, имеющиеся в их распоряжении, – аргументы, пропаганду, тактические уловки, запугивание, приемы лоббистов – для достижения своих целей. Китайцы осознали опасность этого шовинизма и предприняли шаги к его устранению. При этом они возродили важные элементы интеллектуального и эмоционального наследия китайского народа и улучшили практическую медицину (см. текст к прим. 9-13 гл. 4). Было бы неплохо, если бы и другие народы поступили аналогичным образом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

И.Лакатос неоднократно реагировал на критические замечания в свой адрес, высказанные в предшествующей главе. Он говорил о них в своих лекциях (например, в летней школе в Альпбахе в 1973 г.), обращался к ним в своих письмах и частных беседах. Одно время он говорил, что хотя эпистемологический анархизм нельзя опровергнуть с помощью рассуждений, тем не менее можно показать его абсурдность: где вы видели такого эпистемологического анархиста, который из чистого упрямства выпрыгнул бы из окна 50-этажного здания вместо того, чтобы воспользоваться лифтом? По-видимому, в конце его жизни это было его основным возражением против моих взглядов. В течение некоторого времени я был совершенно озадачен этим аргументом, пока не нашел на него убедительного ответа. Я записал его на листке бумаги, который приколол к стене рядом с моим любимым стулом, и собирался использовать в своем ответе на завершающую критику Имре. Ответ заключается в следующем.

Случай с анархистом, который не хочет прыгать в окно, показывает, что анархисты нередко поступают вполне предсказуемо. Из этого не следует, что они сами или их последователи, избегающие прыгать в окна, руководствуются некоторой теорией рациональности, что они, например, избрали манеру поведения, предписываемую наиболее успешной из известных им исследовательских программ. Котята, находясь близи нарисованной пропасти, ползут назад, даже если это – первое, что они видят в своей жизни. По всей вероятности, их поведение является врожденным. Люди отступают назад потому, что их научили держаться в стороне от открытых окон, и потому, что они твердо верят в то, о чем большинство из них только слышали, т.е. в рассказы о смертельных исходах падения с высоты. Даже теории механики и физиологии, к которым может прибегнуть красноречивый человек, не желающий прыгать в окно, для оправдания своего поведения, еще не доказали своего соответствия методологии исследовательских программ, и я сомневаюсь в возможности исправить это положение. С другой стороны, эпистемологический анархист вовсе не обязан вести себя вопреки обычаю. Он может легко признать, что является трусом, что не способен преодолеть страх и что страх удерживает его вдали от окон. (Подробности см. в гл. 16, в частности текст к прим. 38 и сл.) Правда, он будет отрицать, что у него есть причины для страха, которые согласуются со стандартами некоторой теория рациональности, и что на самом деле он якобы действует в соответствии с самими стандартами. Именно в этом состоит суть спора, а вовсе не в том, что он реально совершает или не совершает.

<<<  ОГЛАВЛЕHИЕ

ОГЛАВЛЕHИЕ  >>>

>>>

Библиотека Фонда содействия развитию психической культуры (Киев)

<<<  ОГЛАВЛЕHИЕ

ОГЛАВЛЕHИЕ  >>>

>>>

Кроме того, эти стандарты, включающие сравнение содержания, применимы не всегда. Классы содержания некоторых теорий несравнимы, в том смысле, что между ними нельзя установить ни одного из обычных логических отношений (включения, исключения, пересечения). Так обстоит дело при сравнении мифов с наукой и в наиболее развитых, наиболее общих и, следовательно, наиболее мифических частях самой науки.

Я с большой симпатией отношусь к концепции, ясно и изящно сформулированной Уорфом (и предвосхищенной Бэконом), которая утверждает, что языки и схемы реакций, содержащиеся в них, представляют собой не просто инструменты для описания событий (фактов, положений дел), а являются также формообразующими матрицами событий (фактов, положений дел) [1] и что их "грамматика" содержит некоторую космологию, всеобъемлющее воззрение на мир, общество и положение в нем человека [2], которое оказывает влияние на мышление, поведение и восприятие людей [3]. Согласно Уорфу, космология языка отчасти выражается посредством явно используемых слов, однако она также опирается на классификации, "которые не имеют явных обозначений... но действуют через незримый "центр обмена" соединительными связями так, что детерминируют другие слова, обозначающие классы" [4]. Так, "род имен существительных, таких, как мальчик, девочка, отец, жена, дядя, женщина, дама, включая тысячи даваемых им имен, например Джордж, Фред, Мери, Чарли, Изабелла, Исидора, Джейн, Джон, Алиса, Алоис, Эстер, Лестер и т.п., хотя и не имеет отличительного признака особого рода, подобно латинским -us или -а, тем не менее каждое из таких слов устойчиво связано с абсолютно точным словом "он" или "она", которые, однако, лишь подразумеваются до тех пор, пока ситуация не потребует их явного выражения" [5].

Скрытые классификации (которые благодаря своей неявной природе "скорее чувствуются, чем понимаются, – осознание {их} носит интуитивный характер" [6], – которые "вполне могут быть более рациональными, нежели явно выраженные классификации" [7], и которые могут быть весьма "тонкими" и не иметь связи "с какой-либо важной дихотомией" [8]) создают "устойчивое противодействие значительному отклонению точек зрения" [9]. Если такое противодействие направлено не против признания истинными противостоящих альтернатив, а против самого допущения об их существовании, то мы получим пример несоизмеримости.

Я думаю также, что такие научные теории, как теория движения Аристотеля, теория относительности, квантовая теория, классическая и современная космологии, являются достаточно общими, "глубокими" и разработанными для того, чтобы их можно было уподобить естественным языкам. Дискуссии, которые подготавливают переход к новой эпохе в физике или астрономии, вряд ли ограничиваются обсуждением явных особенностей ортодоксальной концепции. Они часто обнаруживают скрытые идеи, заменяют их идеями другого сорта и изменяют как явные, так и неявные классификации. Анализ "аргумента башни", осуществленный Галилеем, привел к более ясной формулировке аристотелевской теории пространства и одновременно обнаружил различие между импетусом (абсолютной величиной, присущей объекту) и моментом (который зависит от избранной системы отсчета). Эйнштейновский анализ одновременности выявил некоторые особенности ньютоновской космологии, которые, хотя и не были осознаны, все-таки оказывали влияние на все рассуждения относительно пространства и времени. В то же время Нильс Бор установил, что физический мир нельзя рассматривать как совершенно независимый от наблюдателя, но принял идею независимости, которая была частью классической физики [10]. Обращая внимание на случаи, подобные упомянутым, мы понимаем, что научные рассуждения действительно могут встречать "устойчивое сопротивление" [11], и можем предполагать, что несоизмеримость будет встречаться также и среди теорий.

(Поскольку несоизмеримость зависит от глубинных классификаций и предполагает важные концептуальные изменения, постольку вряд ли можно дать ее явное определение. Обычные "реконструкции" не способны извлечь ее на поверхность. На феномен несоизмеримости следует указать, а затем с помощью разнообразнейших примеров подготовить читателя к тому, чтобы он сам мог судить о нем. Именно такой метод будет принят в настоящей главе [12].)

Интересные случаи несоизмеримости встречаются: уже в области восприятия. (Это неудивительно, если вспомнить соображения, высказанные в гл. 14.) При подходящих воздействиях, но при разных системах классификации (разных "психических установках") наш перцептивный аппарат способен создавать столь разные перцептивные объекты, что их трудно сравнивать [13]. Непосредственная оценка невозможна. Мы можем сравнить две позиции в памяти, но не в момент концентрации внимания на одном и том же рисунке. Первый из приведенных ниже рисунков идет еще дальше. Он порождает такие перцептивные объекты, которые не отрицают в то же время других перцептивных объектов, и вместе с тем не позволяют сформировать вообще никакого объекта (заметим, что средний цилиндр постепенно исчезает по мере того, как мы продвигаемся слева направо). Здесь даже память не помогает нам вполне рассмотреть альтернативы.

Рис. 7

Каждый рисунок, обладающий даже очень небольшой перспективой, обнаруживает это свойство: мы можем направить наше внимание на сам лист бумаги, на который нанесены линии, – тогда у нас не будет трехмерного изображения; с другой стороны, мы можем попытаться исследовать свойства изображения – в этом случае поверхность листа исчезает или превращается в то, что можно назвать иллюзией. И нет способа "ухватить" переход от одного к другому [14]. Во всех этих случаях чувственный образ зависит от "психических установок", которые можно изменять по собственному желанию, не прибегая к помощи наркотиков, гипноза или перестройки сознания. Однако психические установки могут застывать благодаря болезни, в результате воспитания в рамках определенной культуры или выхода из-под нашего контроля физиологических факторов. (Далеко не каждое изменение языка сопровождается изменениями перцепции.) Наше отношение к представителям других рас или иных культур часто зависит от "застывших" установок второго рода: научившись "прочитывать" внешний вид некоторым стандартным образом, мы высказываем стандартные оценки и ошибаемся.

Интересный пример физиологически детерминированных установок, приводящих к несоизмеримости, дает развитие человеческого восприятия. Как показали Пиаже и его школа [15], восприятие ребенка проходит в своем развитии различные стадии, прежде чем достигнет относительно устойчивой зрелой формы. На одной из стадий объекты ведут себя подобно послеобразам и вызывают к себе соответствующее отношение. Ребенок следит глазами за объектом до тех пор, пока тот не исчезнет; он не делает ни малейшей попытки вернуть его, даже если это требует минимального физического (или интеллектуального) усилия, даже если это усилие уже вполне доступно для ребенка. Здесь нет никакого стремления к поиску объекта, и, говоря "концептуально", это вполне понятно. В самом деле, было бы бессмысленно "искать" послеобраз, ибо его "понятие" не предусматривает для этого никаких операций.

Рис. 8

Формирование понятия и чувственного образа материального объекта резко изменяет ситуацию. Происходит коренное преобразование схем поведения и, как можно предположить, мышления. Послеобразы и подобные им явления все еще существуют, однако теперь их трудно обнаружить, и для этого требуются специальные методы (следовательно, более ранний мир визуальных объектов буквально исчезает) [16]. Эти методы опираются на новую концептуальную схему (послеобразы существуют только в человеческом сознании и не принадлежат физическому миру) и не могут точно реконструировать явления предыдущей стадии. (Поэтому реконструированные феномены следует называть иным именем, скажем "псевдопослеобразами" – весьма интересная перцептивная аналогия для перехода, например, от ньютоновской механики к специальной теории относительности.) Ни послеобразы, ни псевдопослеобразы не имеют места в новом мире. Они не рассматриваются, например, как свидетельства, на которые опирается новое понятие материального объекта. Их нельзя использовать и для объяснения этого понятия: послеобразы появляются вместе с ним, зависят от него и отсутствуют в мышлении тех, кто еще не осознает материальных объектов. Псевдопослеобразы исчезают тотчас же, как только происходит такое осознание. Поле чувственного восприятия никогда не содержит послеобразов вместе с псевдопослеобразами. Следует допустить, что каждая стадия в развитии чувственного восприятия обладает некоторым "базисом" наблюдения, на который обращают особое внимание и из которого получают совокупность утверждений. Однако этот базис а) изменяется при переходе от одной стадии развития к другой, и б) он является лишь частью концептуального аппарата каждой данной стадии, а не единственным источником интерпретаций, как хотели бы уверить нас некоторые эмпирики.

Рассматривая эти соображения, мы можем предположить, что семейства понятий, концентрирующиеся вокруг понятий "материальный объект" и "псевдопослеобраз", несоизмеримы именно в том смысле, который здесь обсуждается. Эти семейства не могут использоваться в одно и то же время, и между ними нельзя установить ни логических, ни перцептивных связей.

Разумно ли предполагать, что концептуальные и перцептивные изменения такого рода возможны только в детстве? Можем ли мы радоваться тому факту – если это действительно факт, – что взрослый человек привязан к устойчивому перцептивному миру и к соответствующей устойчивой концептуальной системе, которую во многих отношениях он может изменять, но общие особенности которой всегда остаются неизменными? Не будет ли более реалистичным допустить, что фундаментальные изменения, приводящие к несоизмеримости, возможны и для взрослого и что их нужно стимулировать, чтобы не закрыть нам путь к тому, что может оказаться высшей стадией развития нашего сознания и познания? Кроме того, вопрос об изменчивости зрелой стадии в любом случае является эмпирическим вопросом, требующим исследования, и его нельзя решить с помощью методологического установления [17]. Попытка прорвать границы данной концептуальной системы и сбросить "попперианские очки" [18] является существенной частью такого исследования (а также существенной частью всякой интересной жизни).

Такая попытка представляет собой нечто большее, чем затянувшееся "критическое обсуждение" [19] – пережиток эпохи Просвещения, в который мы должны верить. Нужна способность создать и осознать новые перцептивные и концептуальные отношения, включая те, которые непосредственно не даны (скрытые отношения, см. выше), а этого нельзя достигнуть одним лишь критическим обсуждением (см. гл. 1 и 2). Конечно, ортодоксальные подходы ограничены (физическими) теориями (скорее тощими карикатурами на них) [20], они не рассматривают скрытых отношений, влияющих на значение теории, игнорируют перцептивные изменения, а то, что остается, истолковывают в соответствии с жесткими стандартами, так что любое обсуждение каких-либо необычных идей сразу же останавливается рутинными реакциями. Однако теперь вся эта фаланга стандартных ответов находится под сомнением. Каждое понятие, входящее в них, вызывает подозрение, в частности такие "фундаментальные" понятия, как "наблюдение", "проверка" и, конечно, само понятие "теория". Что же касается слова "истина", то на данном этапе мы можем лишь отметить, что оно, безусловно, волнует людей, но ничего большего не дает. В таких обстоятельствах лучше всего использовать примеры, выходящие за рамки стандартных реакций. По этой причине я решил рассматривать средства выражения, отличные от языков и теорий, и развивать терминологию в связи с этими средствами. В частности, я буду анализировать стили в изобразительном искусстве. Мы обнаружим, что не существует таких "нейтральных" объектов, которые представимы посредством любого стиля и которые можно использовать в качестве объективного критерия для оценки принципиально разных стилей. Применение этих идей к языкам очевидно.

"Архаический стиль", как он определен Э. Леви в его работе о древнегреческом искусстве [21], обладает следующими особенностями:

1) структура и движение фигур, а также их отдельных частей ограничены немногими типичными схемами; 2) индивидуальные формы стилизованы, имеют тенденцию к определенному порядку и "выполнены с... точным абстрагированием" [22] от несущественных деталей; 3) изображение формы зависит от контура, который может сохранять значение независимой линии или формы границ силуэта. "Силуэтам могло быть придано некоторое число положений: они могли стоять, маршировать, грести, бежать, сражаться, умирать, оплакивать... Однако их существенная структура должна быть всегда ясной" [23]; 4) цвет дан лишь намеком, а оттенки света и тени отсутствуют; 5) как правило, фигуры показывают свои части (и их крупные элементы) в их наиболее полном аспекте, даже если это нарушает композицию и "пространственные взаимоотношения". Частям придается известное значение даже тогда, когда это противоречит их видимому отношению к целому [24]; поэтому 6) за немногими четко установленными исключениями, фигуры, входящие в композицию, располагаются таким образом, чтобы избежать их наложения друг на друга, и объекты, находящиеся один за другим, располагаются друг рядом с другом; 7) окружающая обстановка изображаемой сцены (горы, облака, деревья и т.п.) либо совершенно игнорируется, либо упрощается до предела. Действие образует самодостаточную единицу типичных сцен (битв, похорон и т.п.) [25].

Эти стилистические элементы, различные модификации которых можно найти в детских рисунках, во "фронтальном" искусстве древних египтян, в раннем греческом искусстве, а также у малоразвитых народов, Леви объясняет, опираясь на психологические механизмы: "Наряду с образами, которые реальность представляет физическому глазу, существует совершенно иной мир образов, которые живут или, лучше сказать, становятся живыми только в нашем мышлении и которые, хотя и внушены реальностью, совершенно преобразованы. Каждый простейший акт рисования... пытается воспроизвести эти образы, и только их, с инстинктивной закономерностью физической функции" [26]. Архаический стиль изменяется в результате "громадного числа целенаправленных наблюдений природы, которые модифицируют чисто мыслительные образы" [27], дают толчок движению к реализму и, таким образом, начинают историю искусства. Для архаического стиля и его изменения существуют естественные, физиологические основания,

Остается неясным, почему воспроизводить образы памяти более "естественно", чем образы восприятия, которые являются гораздо более четкими и устойчивыми [28]. Мы обнаруживаем также, что реализм часто предшествует более схематичным способам изображения. Так было в древнекаменном веке [29], в искусстве Древнего Египта [30], в геометрическом искусстве Аттики [31]. Во всех перечисленных случаях "архаический стиль" представляет собой скорее результат сознательного усилия (которому, несомненно, могут способствовать или препятствовать неосознанные склонности и физиологические законы), чем естественную реакцию на воздействие внешних стимулов [32]. Поэтому вместо того, чтобы заниматься поисками психологических причин некоторого "стиля", мы должны в первую очередь постараться обнаружить его элементы, подвергнуть анализу их функции, сравнить их с другими явлениями той же культуры (литературным стилем, построением предложений, грамматикой, идеологией) и таким образом выявить лежащее в его основе мировоззрение, включая понимание того способа, которым это мировоззрение влияет на восприятие, мышление, аргументацию, и тех границ, которые оно ставит воображению. Мы увидим, что такой анализ основополагающего мировоззрения дает гораздо лучшее понимание процесса концептуального изменения, чем натуралистический подход или избитые фразы типа "критическое обсуждение и сравнение... различных структур всегда возможно" [33]. Конечно, какой-то вид сравнения всегда возможен (например, одна физическая теория может звучать гораздо более мелодично, когда ее читают вслух под аккомпанемент гитары, чем другая теория). Однако попробуйте установить особые правила для процесса сравнения, такие, например, как правила логики в применении к отношению содержательных классов, и вы тотчас же обнаружите исключения, излишние ограничения и каждый раз будете вынуждены сомневаться в своих утверждениях. Гораздо более интересно и поучительно исследовать, какие виды объектов могли быть названы (представлены), а какие – не могли быть названы (представлены), если это сравнение осуществляется в рамках точно определенной и. исторически укрепившейся структуры. В ходе такого исследования мы должны пойти дальше общих положений и изучить структуры более детально. Я начну с обсуждения нескольких примеров архаического стиля.

Иллюстрация В говорит о следующих характеристиках человеческой фигуры: "Люди очень высокие и тонкие, туловище имеет вид треугольника, суживающегося к талии, голова шарообразная с выпуклостью на месте лица: к концу периода существования этого стиля голова становится более живой – схематично изображается шар головы, и точка обозначает глаз" [34]. Все или почти все части тела изображаются в профиль и соединяются вместе, как части кукол. Они не объединены в органичное целое. Эта "аддитивность" архаического стиля с наибольшей четкостью проявляется в трактовке глаза. Глаз не принимает участия в действиях тела, не руководит им и не придает смысла контакту тела с окружающей обстановкой; глаз не "смотрит". Он просто добавляется к профилю головы, подобно некоторому условному знаку, как если бы художник хотел сказать: "Наряду со всем прочим – ногами, руками, ступнями – у человека есть также глаза, которые расположены по одному на каждой стороне лица" (см. илл. А и С, которые показывают "фронтальное" расположение глаза). Точно так же и особые состояния тела (жизнь, смерть, болезнь) указаны не соответствующим расположением его частей, а изображением стандартного тела в различных стандартных позициях. Тело мертвого человека, например, лежащего на похоронной колеснице (иллюстрация В), изображено точно так же, как тело стоящего человека, но повернуто на 90 градусов и помещено на саване и под крышкой гроба [35].

Илл. A.

Аякс и Ахилесс, играющие в кости

Ватиканский музей

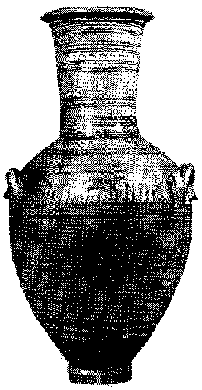

Илл. B.

Ваза из Диплонского захоронения

Афины, середина 8 в. до н.э.

Не отличаясь от тела живого человека, оно вдобавок просто изображено в положении смерти. Другой пример – рисунок козленка, пожираемого львом [36]. Лев выглядит свирепым, козленок – мирным, а акт съедения просто присоединяется к представлению о том, что есть лев и что есть козленок. (Мы имеем здесь дело с механическим конгломератом: всем элементам такого конгломерата придано равное значение, единственное отношение между ними – отношение последовательности; не существует никакой иерархии, ни одна часть не подчинена другим и не детерминирована ими.) Рисунок говорит: вот свирепый лев и мирный козленок, вот пожирание козленка львом.

Илл. C.

Ваза с изображением воинов.

Микенский акрополь, ок. 1200 г. до н.э.

Национальный музей. Афины.

Стремление выделить каждую существенную часть ситуации часто приводит к разделению тех частей, которые в действительности соединены. Так, на иллюстрации D возница изображен стоящим над тележкой (которая представлена в своем полном виде) и не закрытым ее боковой стенкой, так что можно ясно видеть его ноги, дно и стенку тележки. Это не вызывает беспокойства, если мы рассматриваем данный рисунок как наглядное перечисление частей некоторого события, а не как изображение самого воспринимаемого события (беспокойства не возникает, если мы говорим: его ноги соприкасаются с дном тележки, которое является прямоугольным, и он окружен боковыми стенками...[37]). Но такого рода интерпретации нужно учиться; ее нельзя просто вычитать из рисунка.