ГЛАВА II. Логика тотемических классификаций

Несомненно, есть нечто парадоксальное в идее некоей логики, термины которой состоят из обломков (en bribes et en morceaux), остатков психологических или исторических процессов, которые в качестве таковых лишены необходимости. Говоря о логике, мы имеем в виду все-таки установление необходимых отношений, но каким же образом установились бы такие отношения между терминами, вовсе не предназначенными для выполнения этой функции? Предложения невозможно строго увязать, если предварительно не дать однозначного определения их членам. Разве на предыдущих страницах мы не брались за невыполнимую задачу — открыть условия необходимости, действующей a posteriori? Но, во-первых, эти обломки предстают, как таковые, только в свете той истории, что их производит, а не с точки зрения той логики, которой они служат. Только в отношении содержания можно назвать их разнородными, ибо по форме между ними существует аналогия, которую стало возможным определить по примеру с бриколажем. Эта аналогия состоит во включении в саму их форму некоторого содержания, приблизительно одинакового для всех. Значащие образы мифа, материалы бриколера — это элементы, определяемые по двойному критерию: они служили в качестве слов дискурса, который мифологическая рефлексия "демонтирует" способом бриколера, заботящегося о зубчатых колесиках от старого разобранного будильника; и они могут еще послужить для того или иного применения, стоит только освободить их от первоначальной функции.

Во-вторых, ни образы мифа, ни материалы бриколера не возникают из чистого становления. Строгостью (которой им явно недостает, когда мы наблюдаем их в момент нового употребления) они обладали в то время, когда входили в другие когерентные совокупности. Более того, они все же обладают ею — в той мере, в какой являются не сырьем, а уже фабрикатом: словосочетаниями языка или, в случае бриколажа, терминами некоей технологической системы, следовательно — конденсированным выражением необходимых отношений, ограничительное действие которых будет сказываться на любом этапе использования. Их необходимость предстает непростой и неоднозначной, она существует в качестве инвариантности семантического или эстетического порядка,

характеризующей группу преобразований, которым они соответствуют. но которыми, как мы видели, не ограничиваются.

Эта логика действует как калейдоскоп, инструмент, содержащий осколки, обломки, с помощью которых осуществляются структурные размещения". Эти осколки и обломки появились в результате процесса слома и разрушения, самого по себе случайного, но его продукты имеют между собой определенное сходство: по размеру, по яркости цвета. прозрачности. Они уже не обладают подлинным бытием, как, например. изготовленные предметы, произнесшие "речь", в результате которой они стали неопределенными обломками; однако, в другом отношении, у них должно быть этого предостаточно, чтобы с пользой участвовать в образовании бытия нового типа: это бытие состоит в размещениях, где, как в зеркалах, отражения эквивалентны предметам, иначе говоря, где знаки занимают положение означаемых вещей. Эти размещения актуализируют возможности, которых хотя и много, но все же не безгранично, поскольку число их является функцией взаимного расположения и баланса между телами, количество которых конечно. Наконец, что особенно важно, эти размещения, порожденные встречей случайных событий (вращение инструмента наблюдателем) и закономерности (присущей конструкции калейдоскопа, что соответствует инвариантному элементу тех ограничителей, о которых мы только что говорили), проецируют модели умопостигаемости в некотором роде предварительные, поскольку любое размещение можно выразить в форме строгих отношений между его частями и поскольку у этих отражений нет никакого другого содержания, кроме самого размещения. В опыте наблюдателя размещению не соответствует никакой объект (хотя благодаря этому особому приему некоторые объективные структуры, как, например, кристаллические структуры снега или определенные типы радиолярий и диатомовых водорослей, еще до своей эмпирической опоры, могли бы открыться наблюдателю, никогда их не видевшему).

* * *

Итак, мы понимаем, что такая конкретная логика возможна. Теперь остается определить ее черты и способ, каким они выявляются в ходе этнографического наблюдения. Это последнее улавливает черты двоякого вида, аффективного и интеллектуального.

Существа, которых туземное мышление наделяет значением, воспринимаются как представляющие определенное родство с человеком. Оджибве верят в мир сверхъестественных существ: "...однако, называя эти существа сверхъестественными, исследователи несколько искажают мысль индейцев. Они принадлежат естественному порядку мира настолько же, насколько и сам человек, ибо они сходны с человеком в том, что наделены рассудком и эмоциями. Также, подобно человеку, они могут быть мужчинами или женщинами, и некоторые из них могут иметь семью. Одни из них привязаны к определенным местам, другие — размещаются произвольно; по отношению к индейцам они имеют Дружественную или враждебную предрасположенность" (Jennes-2, р. 29).

В других наблюдениях подчеркнуто, что это чувство тождественности глубже, чем понятие о различиях: "Чувство единства, испытываемое гавайцем по отношению к живому облику туземных феноменов, то есть к духам, богам и другим существам, таким, как души, нельзя корректно описать как отношение и еще менее — с помощью таких терминов, как: симпатия, эмпатия, анормальное, супра-нормальное или невротическое; а также как мистическое или магическое. Оно — и не "экстра-сенсорное", поскольку лишь отчасти оно принадлежит к области чувствования, а отчасти — чужеродно ей. Оно проистекает из нормального сознания..." (Handy, Pukui, р. 117).

Сами индейцы иногда остро чувствуют "конкретный" характер своих знаний и ярко противопоставляют его характеру познания у белых: "Мы знаем то, что делают животные, каковы потребности бобра, медведя, лосося и других существ, поскольку некогда люди вступали в брак с ними и приобрели эти знания от своих жен-животных... Белые мало времени прожили в этой стране, и им известно немногое о животных; мы же здесь уже тысячи лет, и сами животные нас давно обучили. Белые все записывают в книгу, чтобы не забыть; но наши предки поженились на животных, узнали все их жизненные хитрости и передали эти познания от поколения к поколению" (Jennes 3, р. 540).

Эта ученость, обретенная и переданная в атмосфере супружества и воспитания потомства, бескорыстия и внимательности, любви и нежности, описана здесь со столь благородной простотой, что кажется излишним вызывать в памяти причудливые гипотезы, внушенные философам слишком теоретическим взглядом на развитие человеческого знания. Ничто не взывает здесь к посредничеству так называемого "принципа сопричастия"(14) или к какому-либо мистицизму, запеченному в тесте метафизики и постигаемому нами не иначе, как сквозь искажающую призму официальных религий.

Практические условия этого конкретного познания, его средства и методы, аффективные ценности, пропитывающие его, — все это находится совсем рядом и может наблюдаться нами у тех из наших современников, вкусы и профессия которых поставили их относительно животных в ситуацию mutatis mutandis, настолько близкую, насколько наша цивилизация это допускает, к ситуации, обычной для всех охотничьих народов, а именно у людей цирка и у работников зоопарка. С этой точки зрения, после только что процитированных высказываний туземцев, ничего нет более поучительного, чем рассказ директора зоопарка из Цюриха о его первом, если можно так выразиться, tete-a-tete с дельфином. Не преминув отметить "до чрезвычайности человеческий взгляд, причудливое дыхательное отверстие, гладкость и восковую твердость кожи, четыре ряда острых зубов во рту, имеющем форму клюва", автор так описывает свое переживание: "Флиппи был совсем не похож на рыбу, и когда с расстояния менее метра он останавливал на вас сверкающий взгляд, как было не задаться вопросом, а животное ли это в действительности? Настолько непредсказуемым, странным, настолько совершенно таинственным было это создание, что возникало сильное искушение увидеть в нем какое-то заколдованное существо. К сожалению, мозг зоолога не позволял уйти от леденящей достоверности, тогда почти мучительной, что это, словами науки, Tursiops truncatus..." (Hediger, р. 138).

Этих замечаний, вышедших из-под пера человека науки, вероятно, будет достаточно, чтобы показать, обязательно ли теоретические знания должны быть несовместимыми с чувством и что познание может быть одновременно объективным и субъективным, наконец, что конкретные взаимоотношения человека и живых существ иногда окрашивают мир научного познания своими эмоциональными нюансами (нюансы сами - эманация первобытного отождествления, в чем Руссо увидел взаимно обязывающее условие всякого мышления и всякого общества), особенно в цивилизациях, наука которых целиком "естественна"(15). Однако если в сознании зоолога могут уживаться таксономия и нежная дружба, то нет основания ссылаться на раздельные принципы, чтобы объяснить схождение этих двух установок в мышлении так называемых первобытных людей.

* * *

После исследований Грийоля, Дитерлен и Заана были установлены диапазон и систематический характер туземных классификаций в Судане. Догоны подразделяют растения на 22 основных семейства; некоторые из них разделены еще на 11 подгрупп. 22 семейства, перечисленные в определенном порядке, подразделяются на две серии, в одну из которых входят семейства нечетного ранга, а в другую — четного. В первой серии, символизирующей одиночное рождение, так называемые мужские и женские растения соответственно ассоциированы с сезоном дождей и с сухим сезоном; во второй серии, символизирующей рождение близнецов, имеется такое же отношение, но оно перевернуто. Каждое семейство помещено, в свою очередь, в одну из трех категорий: дерево, куст, трава*; наконец, каждое семейство соотнесено также с какой-либо частью тела, техникой, каким-либо социальным классом, институтом (Dieterlen 1, 2).

Когда факты такого рода были обнаружены в Африке, они вызвали удивление. Впрочем, аналогичные формы классификации уже давно были описаны в Америке, и именно они вдохновили Дюркгейма и Мосса на их знаменитое эссе(16). Отсылая к нему читателя, добавим несколько сходных примеров.

Индейцы навахо, считающие себя "великими классификаторами", делят живых существ на две категории, исходя из того, наделены ли они речью. К существам, не обладающим речью, относят как животных, так и растения. Животные подразделяются на три группы: "бегающие", "летающие" и "ползающие". Каждая из этих групп, в свою очередь, делится на две: на "путешественников по земле" и "путешественников по воде" — и, во-вторых, на "дневных" и "ночных" путешественников. Категоризация "существ" по такому методу, конечно, не всегда совпадает с тем, как они подразделяются в зоологии. Так, птицы, сгруппированные попарно на базе оппозиции мужское/женское, на деле оказываются одного пола, но разного вида, ибо, с одной стороны, ассоциация основывается на

*У фульфе: растения с вертикальным стволом, вьющиеся растения, стелющиеся растения соответственно подразделены на растения с колючками и без колючек, с корой или без коры, с плодами и без плодов (Hampate Ва et Dieterlen, р. 23). О трехгрупповой классификации того же типа на Филиппинах ("дерево", "лиана", "трава") см.: Conklin 1, р. 92—94; и в Бразилии у бороро ("деревья" = земля; "лианы" = воздух; "болотные травы" = вода) см.: Colbaccini, р. 202.

их соотносительном размере, а с другой — на их месте в цветовой классификации и по функции, приписываемой им в магии и в ритуале* (Reichard 1,2). Но часто туземная таксономия достаточно точна и недвусмысленна, что позволяет произвести определенные отождествления. Таково отождествление "Большой мухи", представленной в мифах, с одним из насекомых, а именно с Hystricia pollinosa, сделанное лишь несколько лет назад.

Растения именуются по трем чертам: предполагаемый пол, лекарственные свойства и видимые или тактильные характеристики (колючее, клейкое и т. д.). Второе деление на три части производится в соответствии с размером (крупное, среднее, мелкое) и перекраивает каждый из предшествующих типов. Эта таксономия однородна по всему пространству примерно в 7 миллионов гектаров, несмотря на дисперсное расселение человека на такой обширной территории (Reichard, Wyman et Harris, Vestal, Elmore).

Каждое животное или растение находится в соответствии с природным элементом, который сам изменяется согласно ритуалам, как известно, весьма сложным у навахо. Так, в "ритуале оттесываемого кремня" ("Flint-Chant")** обнаруживаются следующие соответствия: журавль — небо; "красная птица" — солнце; орел — гора; ястреб — скала; "голубая птица" — дерево; птица — муха — растение; какое-то жесткокрылое ("рогатый жук") — земля; цапля — вода (Haile).

Подобно зуньи, особенно привлекшим внимание Дюрктейма и Мос- са, хопи классифицируют существа и природные явления с помощью широкой системы соответствий. Собрав разрозненные сведения разных авторов, мы получили следующую таблицу (см. с. 145), что является, бесспорно, лишь скромным фрагментом целой системы.

Такие соответствия известны также у групп с гораздо более ослабленной социальной структурой", чем у пуэбло: скульптор-эскимос, чтобы изобразить тот или иной вид лосося, использует дерево, цвет которого более похож на цвет мяса: "Все деревья — лососи" (Rasmussen, р. 198).

Мы ограничились только несколькими примерами, но они могли быть и более многочисленными, если бы не предвзятое мнение об упрощенности и грубости "примитивов", отвратившее этнологов во многих случаях от поиска осознанных классификационных систем, сложных и внутренне связных. Существование таковых им казалось несовместимым с весьма низким уровнем экономики и техники, из чего они слишком поспешно делали вывод о таком же уровне интеллекта. Мы лишь начинаем подозревать, что в прежних наблюдениях исследователей, даже таких проницательных, как Кушинг, не выделялись исключительные случаи, а описывались формы познания и рефлексии, чрезвычайно распространенные в так называемых первобытных обществах. В связи с этим следует изменить образ этой первобытности, который мы себе создали и который стал традиционным. Вне всякого сомнения, "дикарь" никогда и нигде не был существом, едва вышедшим из животного состояния и все еще полностью подчиненным своим потребно-

* В отличие от бразильских канела,- которые во всех проверенных случаях "оказались осведомленными о половом диморфизме" (Vanzolini, р. 170).

** "Поющий кремень" (англ.). — Прим. перев.

стям и инстинктам, каким нам слишком часто нравилось его воображать; не был он и созданием, управляемым аффектами, утопающим в путанице и партиципации(18). И приведенные примеры, и те, которые можно было бы к ним добавить, свидетельствуют в пользу мышления, открытого для всех интеллектуальных действий, близкого к мышлению натуралистов и гер-метистов античности и средневековья: Гален, Плиний, Гермес Трисме-гист, Альберт Великий. Исходя из этого, "тотемические" классификации, вероятно, менее далеки, чем кажется, от растительной эмблематики греков и римлян, выражавшейся посредством кроны оливкового дерева, дуба, лавра, дикого сельдерея и г. д„ или от классификаций, использовавшихся в средневековой церкви, где, в соответствии с праздником, устилали хоры сеном, камышами, плющом или посыпали песком.

Астрологические гербарии различали: 7 планетарных растений, 12 трав, связанных со знаками зодиака, 36 растений, приписанных деканам и гороскопам. Первые из них, чтобы оказывали свое действие, следовало собирать в определенный день и час, в точности установленный для каждого: воскресенье — для орешника и оливкового дерева; понедельник - для руты, клевера, пиона, цикория; вторник — для вербены; среда -— для барвинка; четверг — для вербены, барвинка, пиона, ракитника и пятилистника, если они предназначались для лекарственных целей; пятница — для цикория, мандрагоры и вербены, служивших для колдовства; суббота — для крестоцветника и подорожника. Даже у Теофраста'" мы находим систему соответствий между растениями и птицами, где пион ассоциируется с дятлом, василек — triorchis и соколом, черный морозник — с орлом (Delatte).

Все то, что мы охотно приписываем некоей естественной философии, издавна разработанной специалистами, которые унаследовали тысячелетнюю традицию, обнаруживается в точности в экзотических обществах. Индейцы омаха усматривают одно из главных своих отличий от белых в том, что "индейцы не собирают цветов" (подразумевается, для удовольствия). Действительно, растения имеют у них сакральное употребление, известное лишь их "тайным хозяевам". Даже сапонарию, используемую в паровой бане от зубной и ушной болей или от ревматизма, собирали так, как если бы это был сакральный корень: "... в ямку от корня помещали щепотку табака, а иногда нож и несколько монет, и собиратель произносил краткую молитву: "Я принял все, что ты мне дал, и оставляю тебе вот это. Я желаю иметь долгую жизнь и чтобы никакое зло не настигло моих близких и меня" (Fortune 1, р. 175).

Когда колдун-целитель в Восточной Канаде собирает корни, листья, кору, он не преминет снискать расположение души растения, ибо убежден, что без содействия души "тело" растения само по себе не окажет нужного действия (Jennes 1, р. 60).

Фульбе Судана классифицируют растения по сериям, каждая из которых связана с определенным днем недели и с одним из восьми направлений: "Растение... следует собирать соответственно разным классификациям... Кору, корень, листья или плоды следует брать в тот день лунного месяца, которому соответствует растение, призывая ларе, "духа-охранителя", связанного с фазой луны и с положением солнца. Так, силатиги, давая инструкции, скажет, например: "Чтобы выполнить такое, ты возьмешь лист ползучей колючки, без коры, в такой-то день, когда солнце окажется в таком-то положении, глядя в такое-то из направлений света и призывая такого-то ларе" (Hampate Ва et Dilterien, р. 23).

* * *

Туземные классификации нельзя, конечно, считать исключительно методичными и базирующимися на крепко сложенном теоретическом знании. Случается, однако, что их можно сравнить (с формальной точки зрения) с теми классификациями, которые до сих пор употребляются в зоологии и ботанике.

Индейцы аймара Боливийского плато (возможно, потомки легендарных колла, которым, вероятно, обязана великая цивилизация Тиауанако) являются такими искусными экспериментаторами в консервации пищевых продуктов, что благодаря использованию их способов дегидратации американская армия смогла во время последней войны сократить объем концентрата картофельного пюре, рассчитанного на сто порций, до размера обувной коробки. Они были также агрономами и ботаниками,

продвинувшими, возможно, дальше, чем у нас, возделывание и таксономию вида Solanum, значение которого для индейцев объясняется тем, что он произрастает на высоте более 4000 метров, где маис не вызревает.

Разновидности, различаемые туземным словарем, превышают число 250, и, конечно, в прошлом их было больше. Эта таксономия использует описательный термин для вида, с добавлением — для обозначения подвида — меняющегося прилагательного. Так, разновидность иммил- ла, "девушка", разделена либо в соответствии с цветом: черная, голубая, белая, красная, кровавая... — либо по другим признакам: травянистая, безвкусная, яйцевидная и т. д. Существует около 22 основных, выделенных по таким признакам подвидов. Сверх того, производится еще одна дихотомия, разбивающая все виды и подвиды на те, которые можно есть сразу после варки, и те, что становятся пригодными к употреблению только после серии попеременных замораживаний и ферментаций. Почти всегда двучленная таксономия вдохновляется такими признаками, как: форма (плоская, спиралевидная, подобная листу кактуса, кочке, яйцу, бычьему языку и т. д.), текстура (мучнистая, эластичная, клейкая и т. д.), "пол" (девочка или мальчик) (La Barre).

Профессиональный биолог подчеркивает, скольких ошибок и заблуждений можно было бы избежать (некоторые из них были исправлены лишь недавно), если бы прежние путешественники относились с доверием к туземным таксономиям вместо того, чтобы измышлять новые. В результате II авторов дали одно и то же научное наименование — Canis azarae — трем различным родам, восьми видам и девяти подвидам и, напротив, придали несколько разных наименований одной и той же разновидности того же самого вида.

Гуарани Аргентины и Парагвая методически оперируют простыми терминами, биномами и триномами, различая, например, у кошачьих формы крупные, малого и среднего размера: дьягуа эте — это по преимуществу крупный экземпляр кошачьих, а мбаракадья эте — по преимуществу малая дикая кошка. Мини (малый) среди дьягуа (крупных) соответствует гуазу (крупному) среди шиви, кошачьих среднего размера: "Вообще наименования у гуарани образуют хорошо воспринимаемую систему и — cum grano salis — можно сказать, что в них имеется определенное сходство с нашей научной номенклатурой. Эти первобытные индейцы не предоставляли на волю случая деномизацию объектов природы; они созывали советы племен, чтобы закрепить те термины, которые лучше всего соответствовали характеристикам видов, классифицируя с большой точностью группы и подгруппы... Сохранить память о туземных названиях для местной фауны необходимо не только для того, чтобы проявить уважение и честность, но также и чтобы выполнить научный долг" (Dennier, р. 234, 244).

На большей части полуострова Кейп-Иорк Северной Австралии продукты, употребляемые в пищу, различаются на "растительные" и "животные" при помощи двух специальных морфем. Племя вик мун-кан, расселившееся в долине и в лимане реки Арчер на Западном берегу, делает еще более тонким это деление, приставляя слово маи к каждому названию растения или к названию приготовленной из него пищи и сло-

во мин — к каждому наименованию животных, к мясу или пище животного происхождения. Таким же образом юкк служит приставкой в любом названии дерева или в слове, обозначающем палку, кусок дерева или предмет, изготовленный из дерева; приставка кои — для всех видов волокон и канатов; вакк — для трав; тукк — для змей, кэмпэн и ванк — для корзин, в зависимости от того, сплетены они из соломы или из веревочек. Наконец, та же конструкция номинации с приставкой арк дает возможность различать виды ландшафта и их ассоциацию с тем или иным типом флоры или фауны: арк томп — пляж, арктомп нинтен — зона дюн за пляжами; арк пинт 'л — береговая равнина с солеными болотами и т. д.: "Туземцы имеют точное представление о типичных деревьях, кустах и травах, присущих каждой "растительной ассоциации", если использовать это выражение в экологическом смысле. Они способны, нимало не колеблясь, перечислить с указанием основных деталей деревья, присущие каждой ассоциации, тип волокна и древесной смолы, травы и добываемое из них сырье, а также млекопитающих и птиц, которые встречаются в каждом из мест обитания. Познания туземцев настолько точны и обстоятельны, что они обозначают и промежуточные типы... По каждой ассоциации мои информаторы не колеблясь описывали сезонную эволюцию фауны и пищевых ресурсов".

На зоологическом и ботаническом материале туземная таксономия позволяет вычленить роды, виды и разновидности: маи ватти'йи (Dioscorea transeversa) — маи кэ'арра (Dioscorea sativa var. rotunda. Bail), юкк nymma (Encalyptus papuana) — юкк понт (E. tetrodonta); тукк пол. (Python spilotes) — тукк ойнгорпэн (P. amethystinus); мин пэнк (Macropus agilis) — мин ко'импья (M. rufus) — мин ло'алонг (М. giganteus) и т. д.

Итак, не будет преувеличением сказать, как и делает автор этих наблюдений, что распределение растений и животных (а также приготовленной из них пищи и сырья) обнаруживает определенное сходство с простой линнеевской классификацией (Thempson, р. 165—167).

* * *

Перед лицом такой точности и тщательности классификации можно лишь сожалеть, что этнолог не является одновременно минералогом, ботаником, зоологом и даже астрономом... Ведь такое наблюдается не только в Австралии и Судане, но у всех или почти всех туземных народов, и к ним приложимо замечание Рейчарда по поводу навахо: "Поскольку они считают, что все в универсуме существенно для их благосостояния, то классификация объектов природы становится основной проблемой религиозных исследований, что требует наибольшего внимания по части таксономии. Потребовался бы перечень названий — по-английски, научных (на латыни) и навахо — всех растений, животных (в особенности птиц, грызунов, насекомых и червей), минералов и горных пород, раковин, звезд..." (Reichard 1, р. 7).

Действительно, с каждым днем становится все более ясным, что для корректной интерпретации мифов и ритуалов и для их структуральной интерпретации (было бы неверным смешивать ее с простым формальным анализом) необходимо точно идентифицировать те растения и животных, которые упоминаются или же непосредственно используются

(их части, шкура животных). Приведем для этого два примера — один из ботаники, другой из зоологии.

Почти по всей Северной Америке растение, называемое "шалфеем" ("sage", "sage-brush")*, играет главную роль в самых различных риту-

* Шалфей, полынь (англ.). — Прим. перев.

Рис. 2. Solidago virga aurea — "золотая ветвь". (Bull. Torrey Botanical Club)

алах — либо само по себе, либо в связи с Solidago, Chrysothamnus, Gutierrezia и в противоположность к ним. Это кажется анекдотичным и произвольным, пока мы не получим точного представления об американском "шалфее", который — не губоцветное, а сложноцветное. На деле местный термин охватывает множество разновидностей полыни (Artemisia), впрочем, педантично различаемых в туземных номенклатурах, и каждая из них предназначается для разных ритуальных функций. Из этой идентификации, восполненной в исследовании по народной фармакопее, видно, что в Северной Америке, как и в Старом Свете, полынь — растение с коннотацией женского, лунного и ночного, используется главным образом для лечения дисменореи и от трудных родов*. Из подобного же исследования, касавшегося другой группы растений, обнаруживается, что речь идет о видах синонимичных либо ассимилированных туземным мышлением ввиду наличия у них желтых цветков, используемых для крашения и в лекарственных целях (для лечения при заболеваниях мочевых путей, иначе говоря, аппарата мужских гениталий). Итак, имеется совокупность, симметричная и инвертированная относительно предыдущей — с коннотацией мужского, солнечного, дневного. Из этого следует, во-первых, что сакральный характер присущ скорее значащей паре, а не каждому отдельному растению либо типу растений. Во-

* Кажется, и в древней Мексике Artemisia имела женскую коннотацию, так как женщины украшали себя ею для танцев на июньских праздниках в честь богини Гуиштосиуатль (Reco, р. 39, 75; Anderson and Dibble, p. 88—89). По всем вопросам, касающимся этноботаники науатль, см. Paso у Troncoso.

вторых, эта система, проступающая явственно из анализа определенных ритуалов, таких, как орлиная охота у хидатса (благодаря исключительной проницательности наблюдателя: G. L. Wilson, р. 150—151), может быть распространена и на другие случаи, где ее не выявили. Так, у индейцев хопи изготовляют "молитвенные трости", добавляя к перьям, составляющим главный элемент, веточки Gurrierezia euthamiae, Artemisia frigida, или они же описывают направления света, используя различные ассоциации с Artemisia Chrysothamnus (см.: р. ex., Voth I, passim; 2, p. 75 sg.; 5, p. 130).

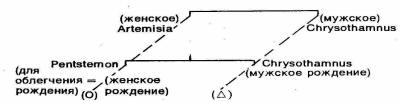

Итак, вырисовывается способ постановки, а иногда даже и разрешения различных проблем, игнорируемых вплоть до настоящего времени, таких, как у навахо дихотомия "женского" полюса на Chrysothamnus (которое, однако, становится мужским в главной оппозиции) и Pentstomen, норичниковое (Vestal), что поясняется следующей схемой:

Сразу обнажается смысл некоторых ритуальных черт, общих для многих групп, несмотря на географическую удаленность и различия в языке и культуре. Эскиз системы проявляется в масштабе континента. Наконец, для компаративиста аналогия в позиции Artemisia в Старом и Новом Свете открывает новую область для исследования и размышления — не менее, конечно, чем роль, отведенная в Новом Свете Solidago virga aurea, то есть "золотой ветви"(20).

Второй пример относится к ритуалам, уже упомянутым в предыдущем параграфе — ритуалам охоты на орлов у хидатса, которые, как и многие другие американские народы, придают этому занятию исключительную сакральность. Однако, согласно хидатса, охоте на орлов людей научили сверхъестественные животные, придумавшие ее технику и процедуры. В мифах они неопределенно обозначены как "медведи".

Информаторы, кажется, колеблются между малым черным медведем и росомахой, или каркайю* (англ. "wolverine": Gulo luscus). Специалисты по хидатса, такие, как Уильсон, Денсмор, Боверс, Беквит, не отвергают имеющуюся тт проблему, но и не придают ей первостепенного значения. В конце концов речь идет о мифических животных, и можно было бы считать бесполезной, если и не невозможной, их

* Американский барсук. — Прим. перев.

идентификацию. И все же от этой идентификации зависит вся интерпретация ритуала. К орлиной охоте совершенно не требуется притягивать медведей; каркайю же (канадская адаптация индейского слова, означающего "дурной характер") — другое дело, ибо они занимают совершенно особое место в фольклоре. Будучи животным-обманщиком в мифологии алгонкин Северо-Востока, каркайю считается у эскимосов Гудзонова залива, у западных атапасков и у береговых племен Аляски и Британской Колумбии животным, которое следует ненавидеть и бояться. Собрав информацию от всех этих групп, приходим к тому же объяснению, которое получено из уст охотников одним современным географом: "Росомаха — почти единственный член семейства ласк, которую невозможно поймать в капкан. Она развлекается, уворовывая не только добычу, но и сами охотничьи капканы. Охотник избавляется от нее, только стреляя из ружья" (Brouillette, р. 155).

Хидатса охотятся на орлов, укрываясь в ямах. Орел привлекается приманкой, положенной сверху, и, когда он садится, чтобы завладеть ею, охотник ловит его голыми руками. Эта техника являет собой парадокс: человек выступает в качестве ловушки, но, чтобы выполнить эту роль, он должен спуститься в яму, иначе говоря, занять положение животного, пойманного в ловушку; он одновременно и охотник, и дичь. Каркайю — единственное из всех животных, умеющее преодолевать эту противоречивую ситуацию: он не только не боится приготовленных для него капканов, но и соперничает с охотником, похищая его добычу, а иногда даже и капканы.

Если это начало интерпретации точное, то отсюда следует, что ритуальное значение охоты на орлов у хидатса, хотя бы отчасти, зависит от использования ям, иначе говоря, от занятия охотником своего рода низкой позиции (буквально и, как мы только что видели, фигурально), чтобы поймать дичь, у которой более высокая позиция и объективно (орел высоко летает), и с точки зрения мифа (орел помещен на вершину птичьей иерархии).

Анализ ритуала подтверждает во всех деталях гипотезу о дуализме небесной добычи и хтонического охотника, вызывая в то же время представление о сильнейшей в сфере охоты оппозиции высокого и низкого. Необычайная сложность ритуалов, предшествующих охоте на орлов, сопровождающих и служащих завершением ее, является противовесом исключительному положению, занимаемому ею в рамках мифической типологии, делающей из нее конкретное выражение максимального разрыва между охотником и дичью.

В то же время высвечиваются некоторые темные моменты ритуала, в особенности значение и смысл мифов, рассказываемых в период охотничьих экспедиций и апеллирующих к культурным героям, которые способны превращаться в стрелы и являются мастерами охоты с луком. Ввиду этого они вдвойне непригодны играть роль приманки в охоте на орлов, как в обличье дикой кошки, так и енота. В самом деле, охота с луком затрагивает пространство, расположенное непосредственно над землей, то есть атмосферное, или среднее, небо. Охотник и дичь соединены здесь в промежуточном пространстве, тогда как охота на орлов разделяет их, предназначая им противоположные местонахождения: охотнику под землей, а дичи. — вблизи небес эмпирея.

152

1 Другая особенность верования по поводу охоты на орлов состоит 1 в том, что женщины в период регул оказывают на нее благотворное влияние, в противоположность верованиям, практически всеобщим у охотничьих народов, включая хидатса, относительно всякой другой охоты. И эта деталь проясняется в свете только что сказанного, если учесть, что в охоте на орлов, мыслимой как сокращение максимального разрыва между охотником и дичью, медиация в техническом плане совершается посредством приманки — куска мяса либо мелкой дичи, чья кровавая тушка обречена на скорое гниение. Первоначальная охота (по добыче приманки) обусловливает последующую; одна из них — кровавая (с луком и стрелами), а другая — нет (орлы будут удушены без кровопролития). Охота, состоящая в непосредственном соединении охотника с дичью, обеспечивает медиаторный термин для объединения, столь отдаленного, что оно сначала представляется как разделение, преодолимое не иначе, как посредством крови.

В такой системе регулы женщин приобретают троякое положительное значение. Со строго формальной точки зрения, оттого что одна охота инвентирована относительно другой, инвертируется и роль, приписываемая регулам: вредоносные в одном случае (из-за чрезмерного сходства) становятся благоприятными в другом случае (где их метафорический смысл дублируется метонимическим смыслом, так как они кровью и Органическим разложением напоминают приманку, а приманка является частью системы). С технической точки зрения, окровавленное тело, хотя это и падаль, находящееся в течение нескольких часов и, возможно, даже Дней вблизи с живым охотником, является средством поимки, и показательно, что одно и то же туземное слово означает и любовное объятие, и захват приманки птицей. Наконец, в семантическом плане загрязнение — по крайней мере в мышлении североамериканских индейцев, состоит в слишком тесном сближении двух терминов, каждому из которых надлежало оставаться в "чистом" состоянии. Если в близкой охоте регулы все же рискуют привнести избыток соединения, вызывая пресыщение первоначальным отношением и нейтрализуя свое динамическое качество, то в отдаленной охоте — наоборот: недостает соединения, и единственное средство преодолеть свое бессилие состоит в том, чтобы допустить загрязнение, которое будет выглядеть как периодичность по оси последовательности либо как разложение по оси одновременности.

Поскольку эти оси соответствуют: одна — мифологии земледелия, а другая — мифологии охоты; то благодаря такой интерпретации мы получаем доступ к глобальной системе отсчета, позволяющей обнаруживать гомологии среди тем, которые в своем развитии, на первый взгляд, не связаны. В случае охоты на орлов этот результат очень важен, поскольку она существует в различных формах (но всегда насыщенная ритуалом) почти на всем Американском континенте, у народов с различной культурой, у охотников и у земледельцев. Скромная, однако положительная функция, предназначаемая загрязнению у хидатса, мандан и пауни (впрочем, с вариантами, интерпретируемыми в зависимости от социальной организации каждого племени), может отныне трактоваться как частный случай более широкой совокупности. Другой частный случай иллюстриру-