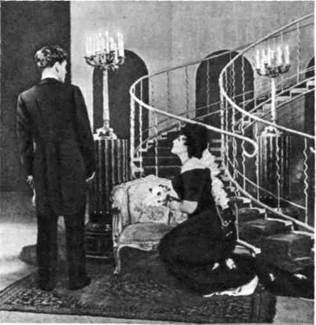

Четвертое действие. Арман Дюваль — М. И. Царев, Маргерит Готье — 3. Н. Рейх

Четвертое действие. На лестнице:

Маргерит Готье — 3. Н. Райх и де Варвиль — П. И. Старковский

«Тридцать три обморока» — три одноактные комедии А. П. Чехова.

Государственный театр имени Вс. Мейерхольда. 1935 г.

«Предложение». Ломов — И. В. Ильинский, Наталья Степановна — Е. В. Логинова

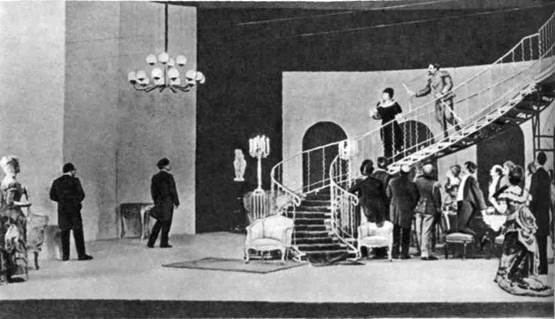

«Горе уму» А. С. Грибоедова (вторая сценическая редакция).

Государственный театр имени Вс. Мейерхольда. 1935 г. 13-й эпизод

«Пиковая дама» Л. И. Чайковского. Ленинградский Малый оперный театр. 1935 г.

что если существует тесная связь, тесная сплоченность между формой и содержанием, то какую бы область искусства мы ни брали, мы увидим, что сила сцепления, эта цементность формы и содержания обусловливается не техническим кунштюком — вот взяли и сцепили, не технической сноровкой у нас, художников. Самая сплавленность, эта крепкая цементность вытекает из того, что основой всякого искусства является человек, — и в том смысле, что человек является творцом, и в том смысле, что для человека произведения искусства создаются, они дышат присутствием этого человека в самом произведении, все равно — каком. Если вы просмотрите всю скульптуру эпохи Возрождения, если вы просмотрите дома, соборы расцвета готики, если вы будете читать романы Бальзака, если будете слушать Девятую симфонию Бетховена, — какую бы область искусства вы ни взяли, вы увидите, что творит человек, творит для людей, и в самом произведении искусства дышит воля, мысль, энергия человека. Поэтому те мерзавцы, я бы сказал, которые отрывают форму от содержания, которые ухитряются найти средство этот цемент растворить, прежде всего наносят удар в сердце человека. И он, как прикованный Прометей или как святой Себастьян в картинах эпохи Возрождения, истекает кровью оттого, что его лучшее, чем он дышит и живет, превратилось в распад.

После этого маленького замечания легко говорить о мейерхольдовщине, потому что когда я прочитаю вам быстро, бегло <список моих постановок> (я надеюсь, что тут находится хоть двадцать пять человек, которые эти опусы знают), мне ненужно будет на каждой долго останавливаться; <перед нами> промелькнет громадная серия работ, из которых каждая что-то дает, и нужно только, напряженно слушая, вспомнить, что из отрицательного в этом попадало в руки эпигонов, в руки эклектиков, в руки не формалистов, а шарлатанов, — чтобы понять, что они создали необходимость сказать об этом явлении как о явлении вредном, поскольку это не мейерхольдовское, а именно мейерхольдовщина.

Вот я читаю: «Зори», «Мистерия-буфф», «Великодушный рогоносец», «Смерть Тарелкина», «Земля дыбом», «Лес», «Даешь Европу!», «Бубус», «Мандат», «Рычи, Китай!», «Ревизор», «Окно в деревню», «Горе уму» (первая редакция), «Клоп», «Командарм 2», «Выстрел», «Баня», «Последний решительный», «Список благодеяний», «Вступление», «Свадьба Кречинского», «Дама с камелиями», «33 обморока», «Горе уму» (вторая редакция).

В целом ряде работ у меня, как автора этих постановок, есть ошибки, очень крупные ошибки, но ведь эти ошибки вытекают как следствие из того громадного размаха, с которым я подходил, эти вещи делая. Лес рубят, щепки летят. Здесь был настоящий напор, желание не только показать содержание, не только в этом содержании жить, потому что, что ни произведение, как у драматурга, так и у постановщика, — это все ряд больших идей; но эти большие идеи не всегда находили ту форму, которая была бы единст-

венной для того, чтобы выразить это содержание. Поэтому нет такой вещи, в которой бы не нашли целую кучу дрянных явлений, отрицательных ракурсов. Скажем, «Лес». Легко сказать — за каким чертом зеленый парик[428]? Скажем, «Ревизор» Гоголя — за каким чертом в таком градусе покатая площадка? Почему ни с того, ни с сего там в какой-то сцене появляется «двойник»? Так понимала публика, — значит, уже ошибка. Я его называл заезжим офицером, а он в представлении зрителя возник как двойник. Поскольку мне не удалось сделать то, что я задумал... (С места: Это ошибка критики.) Внушено зрительному залу, что это воспринимается как двойник. Значит, я недостаточно разъяснил, и это уже плохо, что приходится разъяснять, а критика была в руках недобросовестных людей, которые, вместо того чтобы объяснять и облегчать доступ к данному явлению, осложняли его тем, что подсовывали такую категорию мистического плана.

Я не совсем понял А. А. Гвоздева — в последней статье по музыкальному спору он тоже в каком-то месте употребил слово «двойник», <и> тоже в отрицательном смысле[429]. Не знаю, о чем он там говорил, о «Ревизоре» или о чем-то другом, но мне тоже показалось, что он хотел оказать об этом как о явлении отрицательного порядка. Это не важно, в данном случае важно только, что можно целый ряд работ взять и найти такого рода недостатки: чрезмерная замедленность темпов в «Бубусе», невозможная тягость для зрительного зала прослушать вещь, которая все время затормаживается; в «Великодушном рогоносце» — отсутствие грима, отсутствие костюма; то же самое в «Смерти Тарелкина» — так называемая прозодежда работы Степановой.

Я очень жалею, что у меня не хватает средств, чтобы дать ряд новых редакций, как я сделал с «Маскарадом» и с «Горем уму». Следовало бы все эти работы пересмотреть, чтобы дать новые редакции. С моей точки зрения, «Смерть Тарелкина» не нуждается ни в такой мебели, которую потом использовал Таиров в какой-то оперетте, ни в прозодежде, которая может быть заменена костюмом данной эпохи, и мне кажется, что если бы эти поправки были внесены, эти вещи выиграли бы. Чем-то, вероятно, была обусловлена необходимость <всего этого>, но когда мне хочется проанализировать отрицательные явления <в моих работах>, мне не хочется говорить об этом. Я бы мог отчитаться перед вами, в каждом отдельном случае сказать, что это было обусловлено тем-то, а это — тем-то. В сегодняшнем выступлении мне этого делать не надо.

Я хочу только сказать, что в целом ряде работ можно найти такого рода недостатки, которые моими учениками, а иногда и не учениками, моими так называемыми последователями, углублены. Всего легче взять какой-нибудь трюк. Трюк трудно сделать, но взять его очень легко, заимствовать трюковые приемы легко. Мне представляется, что всего легче и веселее жить тому эпигону и тому эклектику, который только занимается собиранием этих трюко-

вых приемов, потому что есть у нас на театре такой порочный термин, который называется «доходчивость», особенно у актеров. Они очень мало чем интересуются, мало интересуются политикой, Ленина совсем не читают. Где же, там много томов наставили в книжном шкафу, два издания, не знаешь, какое читать... Они мало интересуются политикой, они мало интересуются поэзией в искусстве. Ведь, в сущности, посмотрите: то, что я прочитал, — тут уйма поэзии налита в этих заглавиях, и мы ее не умеем прощупать. Актеры мало интересуются такими вещами, как тишина в зрительном зале (извиняюсь перед Зинаидой Николаевной <Райх>, потому что она как раз этим любуется в «Даме с камелиями»). Актеры добиваются доходчивости, но доходчивость определяется не тем, что <зрители> захохотали или зашевелились в каком-нибудь волнении. Было бы иногда интересно прослушать спектакль, где бы люди замерли в восторге, в восхищении.

Я преклоняюсь перед мастерством Самосуда. Вот, например, момент, когда он ведет оркестр в «Пиковой даме», в том месте, когда графиня в спальне соскальзывает со своего стула и падает, а Герман стоит и не двигается, — Самосуд в оркестре так держит, тормозит все терции в партитуре и ими распоряжается, затормаживает дачу какого-то определенного аккорда, его пускает в такое поле поэзии и трагизма вместе с тем!

Я считаю, что там, где поэзия, там обязательно и трагическое начало, и в трагическом начале наибольшее количество поэзии, потому что трагическое — это конфликт, это борьба, это монументальная сила, это великолепие человека, потому что, если бы вычеркнуто было слово «страдание» на земле, то было бы так скучно жить, что мы бы все просто раньше времени повесились.

И вот на театре такое и повелось — доходчивость. Отсюда легко возникла на сцене так называемая кукла, так называемая марионетка. И я был грешен в этом, и у меня был такой период, когда я работал с В. Ф. Комиссаржевской, и совершенно справедливо мне был <тогда> брошен упрек в том, что я за укреплением норм живописи на сцене совершенно забыл о человеке. Вот был типичный случай, когда я форму оторвал от содержания, когда для меня человек был только хорошим пятном, чтобы помочь художнику выразить в трехмерности то, перед чем двухмерность отступает.

И вот теперь мы видим целый ряд актеров, которые в погоне за этой доходчивостью выветривают из себя содержание, идейную насыщенность, которые в доходчивости видят только какой-то смешной ракурс, смешной поворот, так что сплошной трагический мюзик-холл получается на театре, потому что если высыпать все эти формулировки, все то, что выстраиваем мы в спектакле, мы увидим, что человека подают, как марионеток, как кукол.

Я думаю, что основное, в чем мы должны бить Мейерхольдовщину, то есть тех, кто ее, мейерхольдовщину, протаскивает и втискивает в спектакли, — это погоня за трюкачеством во имя того,

чтобы вызвать в зрительном зале ноту ответной реакции на этот объект доходчивости. Вот это основное, с чем мы должны бороться.

В отношении режиссера достаточно сказать, что это совершенно недопустимая вещь. На пороге приближающихся пушкинских торжеств, то есть тогда, когда мы будем оплакивать гибель великого поэта, вдруг мой уважаемый ученик Люце допустил такую штуку — он какие-то, чуть не мюзик-холльные номера ввел в «Каменного гостя»[430]. Я этого не видел, но доверяю лицам, которые мне об этом говорили; и он сам в какой-то газете сознался в своих ошибках и заявил, что приступает к переработке этой вещи. Это показывает неблагополучие ва нашем фронте, а я за все, черт возьми, отвечай! Это же мои ученики... (аплодисменты).

Меня в Москве спрашивают: «Почему вы поехали в Ленинград читать? Вы же живете в Москве, читайте в Москве». Я им говорю: «Да ведь там самое скопище моих учеников, я должен в Ленинград поехать, я должен там сказать это слово, которое я сейчас хочу сказать, я должен их призвать к порядку». Я в качестве бывшего вождя «Театрального Октября» настаиваю на том, что моим делом является приехать сюда и сказать моим ленинградским ученикам, моим последователям, моим друзьям и знакомым, работающим на театральном фронте, что я призываю их к порядку, как «вождь». Если вы позволите себе трюкачество и прочие левацкие загибы, вы передо мной ответите, я найду средство вас разоблачить. Я явлюсь сюда в качестве театрального критика, я сяду в партер и вместо рецензента буду писать рецензии на ваши спектакли (аплодисменты).

Я все мечтаю перевести свое искусство на рельсы драматургии, вероятно, мне это не удастся, но напоследок дней моих я сделаюсь хорошим рецензентом. Я буду являться в партер, как на картинах Домье, я буду с палочкой, я буду входить в зрительный зал в пальто, потому что под пальто моим будет панцирь. Если мои волосы не будут достаточно седыми, я буду напяливать седой парик. Я буду мрачный, старый и злой (бурные аплодисменты).

Вот, товарищи, я надеюсь, что пролетариат Ленинграда поможет мне в этом, он вместе со мной будет вроде хора уже сидеть, не просто зрителем, а будет античным хором.

Выступая в Москве перед аэрофлотцами, я сказал: в том, что левацкие загибы налицо, в том, что формализм расцвел таким пышным цветом, виновата не только критика, не только мы, руководители театров, но виноваты и зрители, виноваты и слушатели. Правда, я там перегнул палку, я призывал в первую голову аэрофлотцев, чтобы они попробовали снимать трюки при помощи свиста, и я думаю, товарищи, только тогда мы обретем настоящее театральное искусство, если мы воскресим лучшие эпохи театральные, то есть, скажем, во Франции театр Дебюро, в Италии театр, где работали Гоцци и Гольдони, если вспомним еще маленькие испанские театрики. Я думаю, мы будем правы, если скажем, что

хорошие традиции клакерства нам придется, может быть, воскресить. Ничего, если новые театры будут строиться таким образом, что будут две ложи выстроены. У нас теперь — ложа правительства, ложа журналистов и ложа дипломатов, а мне думается, что должны быть две ложи в зрительном зале — ложа довольных и ложа недовольных. Во время спектакля из ложи довольных несутся реплики, поддерживающие, так сказать, эту дрянь. А затем ложа настоящих критиков, вот этих стариков, вроде меня, — оттуда будут раздаваться реплики уничтожающие, бичующие тех людей, которые контрабандой протаскивают на сцену все вредное.

Я, например, пошел в Малый театр, на спектакль «Отелло»[431]. Все рассказывали, что это замечательный спектакль, кричали: вот это настоящий спектакль, — вроде того, что наступила новая эра, все найдено. Шекспир есть, и все прочее есть, и Отелло есть, и все великолепно. Это те самые нормы, про которые я говорил. Я пришел и увидел, что, во-первых, ничего нет от Шекспира. Я помню, что-то «вякал» Радлов в интервью, что он ставит не драму ревности, а драму любви, но не драма ревности, не драма любви интересовала Шекспира. Шекспира интересовала интрига, которую плетут люди и под колесом машины которой гибнут и Дездемона, и Отелло, и еще кто-нибудь может погибнуть. Вот, товарищи, в чем дело. Если это так, а это так, то прежде всего главное действующее лицо в пьесе — Яго, а не Отелло, несмотря на то, что названа пьеса «Отелло». Шекспиру ведь страшно жалко Отелло, ему жалко отдать заглавие этому мерзавцу Яго — ему нужно было назвать пьесу «Отелло». Странно было бы, если бы Грибоедов вместо «Горе уму» назвал бы пьесу «Фамусов», или «Загорецкий», но не «Чацкий». Но ведь не Чацкий главное действующее лицо в этой пьесе. Главное здесь — борьба, конфликт между двумя мировоззрениями, между двумя направлениями, в этом вся сила, и если это в пьесе не выявляется, ничего не получится. Это относится не только к содержанию, но и к форме. Получилось так, как Шекспира когда-то издавали Брокгауз и Ефрон. Там были такие картинки, от которых всегда меня тошнило, да и не только меня, а любого затошнит, потому что самые плохие рисунки выбраны, без всякого толка, разных школ. Мне представляется, что режиссеры вроде Радлова берут Брокгауза и Ефрона и выбирают лесенки, площадки, девицы к окнам подходят, цветы какие-то странные растут у окон, — и получается величайшее безвкусие, потому что мы дошли уже до того периода в нашем театральном искусстве, когда мы на вещи смотрим глазами художников каких-то, которых мы мобилизуем для того, чтобы они помогли нам смотреть на вещи.

Так, в «Даме с камелиями» могли бы мы только по одним журналам того времени отыскать стиль нашей постановки? Конечно, нет. Нам нужно было взять в консультанты Мане и Ренуара, то есть больших мастеров той эпохи, и тогда только мы сумели журналы мод смотреть по-настоящему, давать свет, цвет, расположение фигур, все убранство сцены. А в «Отелло» они должны нас

хотя бы на минутку посадить в Венецию, а ведь там было все, кроме Венеции. Это же нельзя. Недаром Шекспир взял эту вещь именно в условиях Венеции, недаром площадь святого Марка мыслил, недаром дожа там показывал. Недаром заставляет Кассио прибыть на совещание в гондоле. Это и есть прелесть, это и дает очарование мавру. Этот мавр на фоне гондол, на фоне каналов, на фоне архитектуры Венеции. Это основное. Тут нужно было посмотреть художников того времени, от XV — XVI веков вплоть до Лонги, для того чтобы понять, как выразить эту интереснейшую пьесу с интереснейшей борьбой. Все это что? — Это призыв к вкусу.

Вы скажете: «В чем тут мейерхольдовщина?». Вот в чем. Я имел неосторожность сам эти лестницы на сцене строить, а зачем эти лестницы, куда они пойдут — непонятно. Например, есть сцена, в спальне, где будет Отелло душить Дездемону. Для чего он <Радлов> поместил ее на каком-то сквозняке? Вообще спальни никогда не бывают в холлах, в холле человек заснуть разве может? Для того чтобы не было сквозняка, он спустил занавеску. Если я посмотрю свои работы, обязательно где-нибудь занавеска висит. Затем лестница. Дездемона должна лечь в постель, но прежде чем лечь в постель, она по ступенькам ползет к окну, она попоет там, а потом спустится, потом ляжет. Это все такая дешевка сентиментально-слащавая, которую вы обязательно найдете у Мейерхольда. Так за что меня срамить?

Когда я прочитал в ЦО эти статьи, я решил пойти в «Известия» заявить, что я меняю фамилию. Но я стану работать, я снова возникну в каком-то новом лике, я буду продолжать исправлять свои ошибки, а они что будут делать? Когда я смотрю на этот документ, я думаю, что я должен, как полагается всякому честному художнику, все время исправлять свои ошибки. Если у меня нет денег, нет времени еще раз «отпечатать» свои работы в новой редакции и снова показать, — все же я вижу, что постепенно медлительные темпы «Бубуса» исчезли.

Что касается «Командарма 2» — спасибо А. А. Гвоздеву, что он мне напомнил: он говорит, что «Командарм 2», с его точки зрения, настоящий шекспировский спектакль, потому что там есть простота выражения и вспоминается Веласкес, как это выражено усилиями Петрова-Водкина, который много в этой постановке помогал[432], — то есть стиль монументальный, лапидарный, простой, очень выразительный. Вспомните сцену, где убивают на лошади эпилептика, который хочет куда-то вести войска, затем сцена расстрела, сцена появления <переодетых> матросов. Спасибо присутствующему здесь композитору Шебалину, который сумел дать великолепную музыку к этой вещи.

Когда я услышал в Москве, что Шебалина считают чуть ли не главным виновником формализма в музыке, я был очень удивлен, возмущен, потому что знаю, что этот человек дал для драматического театра совершенно незабываемую музыку, сопровож-

дающую драматическое и трагическое действие, — как ни один композитор. До такой степени сливается он с замыслом режиссера, его музыка насыщена грандиозным революционным содержанием, он сумел на дрожжах революции найти не только настоящий пафос революционный, настоящие эмоции, но и краски, которые волновали зрительный зал. Я знаю, как волнительна была его музыка в конце «Командарма 2», когда толпа солдат подхватывала Чуба, бросала в воздух, как великолепно звучали и подстегивали все время духовые инструменты в замечательной гармонии, в замечательном напоре, который как будто разрывал эти трубы; до такой степени <композитор> насыщал уши зрителей напряженностью, взрывами, толчками, что ощущалось, что льется кровь на сцене. Это был настоящий революционный пафос, это были настоящие революционные краски, и вдруг, черт возьми... Я не знаю, я не специалист в этой области, может быть, в чем-нибудь грешен перед нами Шебалин, может быть, он какие-нибудь новые вещи написал, которых я не слышал, — но в области театральной музыки он непревзойден, он стоит на первом месте. Если бы меня сейчас спросил кто-нибудь из моих учеников, эпигонов, моих последователей, — я бы сказал: заказывайте музыку Шебалину, потому что он в этой области непревзойден.

Теперь посмотрим, кто еще повинен перед нами в этой самой чертовщине, которая именуется мейерхольдовщиной. Я не имею возможности говорить об этом много, нужно сделать специальный доклад, чтобы дать вам что-нибудь вроде каталога или прейскуранта, где вы будете выбирать. Я уже сказал мимоходом о Люце, достаточно останавливался на Охлопкове, — он является самым типичным человеком, который в порядке эпигонства хватает самое неудачное в моих работах... Но когда я услышал его кающимся и увидел, что он сам раздевается, берет в руки розгу и сам начинает себя по обнаженному телу бить — получилась невозможная вещь[433]. Как же он дальше будет жить; если он отречется от всего, на чем основал свою славу, то что же он будет делать?

Бывают такие ученики больших учителей, как ваш покорный слуга, который обязан своими большими достижениями тому обстоятельству, что начало своей деятельности провел в лаборатории замечательного мастера — К. С. Станиславского. Если бы я вдруг, ни с того, ни с сего... Этого, конечно, случиться не может, потому что слишком последовательно я шел к утверждению на сцене реализма на базе условного театра, чтобы от этого отказаться, я от этого не могу отказаться, это значило бы, что я наступил на горло собственной песне, — но если бы это случилось, такое сумасшествие, что я бы отказался, то я мог бы очутиться на улице, с котомкой, переданной мне, как Аркашке[434]. Но у Аркашки была библиотека, а у меня были те обязательные правила, обязательные законы, которые я получил от К. С. Станиславского и которые я никогда не профанировал. Я часто отступал от канонов, которые он мне вручил, я не шел по проторенной дороге, я

любил искать дороги окольные, но я никогда не терял связи с жизнью. Все, что я делал, было тесно связано с природой, с изучением действительности, с изучением жизни. Я проводил время не столько в библиотеках и музеях, сколько в гуще самой жизни; имея в руках каноны К. С. Станиславского, имея обязательные законы взаимоотношений актеров и режиссеров, мастерства мизансцен, игры с вещью, я могу вспомнить целый ряд случаев, когда Константин Сергеевич открывал мне секреты отношения к вещи и влияния вещи на человека в смысле игровом. Здесь я говорю не в плане философском, а в плане чисто технологическом. И я, очутившись на улице с этой котомкой, мог бы дать еще целый ряд хороших вещей, от которых я, конечно, <не> отказался бы, потому что я лишился бы самого главного, ради чего я жил и работал. Но я думаю, что отрекающийся Охлопков становится на опасный путь. Что он будет делать в качестве заведующего Театром народного творчества?[435]. Это не все, что художник должен сказать, это побочная работа, но как возглавляющий Реалистический театр (почему он называется Реалистическим театром, — не знаю) он окажется в трудном положении.

Теперь дальше. В Театре Революции я видел «Лестницу славы»[436]. И там уже мейерхольдовщины просто хоть отбавляй. Я захлебнулся от этого, я думал, что попал в водоворот самых своих отрицательных сторон. Как ухитрился человек все мое наиболее отрицательное вместе взять, смешать и пустить в такой водоворот, в котором даже я оказался вверх ногами. Выплыть из этой пучины мне было очень трудно. Я даже замечал, что там во время самого спектакля меня трепала лихорадка восхищения, я видел, что пройдет один акт и я крикну: «долой мейерхольдовщину» вместе с «да здравствует мейерхольдовщина». Это недопустимо, потому что это несовместимые восклицания. Я считаю, что такого рода спектакли дезориентируют молодежь, дезориентируют зрителя, потому что основная идея, скрытая в вещи Скриба, не выявлена, и актеры ведут себя просто непристойно. Глизер, которая играет главную женскую роль, ничего не дает от природы и самого необходимого, что связано с Францией. Можно выводить какие угодно аналогии из этой вещи, можно сказать, что не только во Франции, но и в Англии, Америке, Испании так делают, но эта вещь написана Скрибом, и ее нельзя отрывать от французской культуры, от общественных отношений Франции таких-то годов. Поэтому просто диву даешься, что там творится на сцене.

Дальше — «Мольер», сочиненный Булгаковым[437]. Не стоит повторять то, что написано в «Правде» по поводу этого спектакля. — я вполне разделяю мнение рецензента, который этот спектакль «разбабахал». Я сам присутствовал на этом спектакле и у молодого режиссера Горчакова в целом ряде мизансцен, красок, характеристик, биографий видел худшие времена моих загибов. Надо обязательно одернуть, ибо получается, что пышность дана потому, что Горчакову нравится пышность, а добросовестный ре-

жиссер обыкновенно очень боится пышности на сцене, так как это яд, с которым можно преподнести публике такую тухлятину, что люди задохнутся.

Я видел эту пышность в пресловутой постановке, которую Голованов рекомендовал как образец вокала[438]. Он писал, что «Пиковую даму» играть на сцене ни к чему, потому что в оперном деле главное, чтобы вокал был, чтобы хорошо пели, без ошибок, чтобы было точное совпадение с партитурой[439]. Я на этот самый вокал пошел и стал слушать вокал. Раз такой закон диктуют, полагается всякого художника судить — по пушкинской формуле — по закону, который он сам перед собой ставит. И вот я думаю — буду Голованова судить с точки зрения вокала.

Во-первых, пышность эта самая мне долго мешала пробраться к вокалу; шушукали на ухо, говорили, что постановка триста тысяч стоила. Мне и до этого говорили: «Как вы не пойдете, ведь вещь триста тысяч стоила!» Я пошел и долго через эти триста тысяч пробирался, чтобы дойти до вокала. Наконец добрался до вокала и стал слушать, совпадет ли то, что делает Голованов, и то, что делают актеры на сцене. Никаких совпадений не происходило, а происходило то, — я говорю с полной ответственностью, — что в «Пиковой даме» есть два-три приема дирижерского порядка. Возникает какой-то период перед торжественным толчком громким, потом этот толчок идет на какое-то диминуэндо, потом фермата, потом опять жди нового толчка эффектного самого по себе, но ничего общего не имеющего ни с замыслом Чайковского, ни с замыслом либреттиста. А в самой постановке режиссер даже не умудрился разделить голоса женского хора таким образом, чтобы в сцене Летнего сада контральто не были одни кормилицы с детьми, а сопрано — другие фигуры, в голубеньких платьях. Хотя бы он разделил так, чтобы половина кормилиц была контральто, половина сопрано и чтобы не случилось, что под дирижерскую палочку в ряд восемь кормилиц — у всех капоры одинаковые, у всех детей ноги торчат, руки торчат, запеленают одинаково и выдадут хористке, она положит на левую руку, — и все одинаково положили на левую руку, и все вышли так. Что это за безобразие?! А вокал: Герман — Озеров. Ему, очевидно, давно пора бросить теноровые партии. Я не хочу сказать ему ничего обидного, потому что старость — дело не обидное, но если ты выходишь в тираж и не можешь давать этот вокал с полной силой (да еще нужен темперамент, нужно размахивать руками, нужно бегать то на балкон, то под балкон, вообще канитель страшная, ему это очень трудно) — и не надо за это браться. Вокала не получилось.

В «Советском искусстве» появилась статья Пирогова[440], где он прямо говорит, без оговорок со стороны редакции, что с вокалом до революции было лучше, и вообще с хором, так как тогда хористы пели в церквах, где у них голоса совершенствовались, а теперь, когда в Москве и других городах стали ломать церкви, хористам негде петь, и поэтому у них вокал не получается.

Редакция поместила это безоговорочно, и все остались в полном сознании, что «Советское искусство» поддерживает церковь, поскольку она не оговаривает эту статью.

Что же получается? Когда мы все эти маленькие события берем, то и понимаем, почему «рявкнула» наша партия, почему «рявкнуло» наше правительство. Надо же за этих ребят приняться! Мы должны приветствовать это, мы должны торжествовать, что во весь голос нас призывают вооружиться энергией к наступлению. Некоторые думали: как просто теперь — ни тебе не надо платформы искать, ни натурализма, выбирай среднюю дорогу, золотую середину — и валяй. Ничего подобного.

Мы разоблачили этих ищущих золотую середину и настаиваем на том, что после этого лозунга нам станет гораздо труднее, гораздо ответственнее в нашей работе выступать, потому что от нас потребуют сугубо внимательного отношения к единству формы и содержания. Наша эпоха требует очень большой, значительной темы в очень монументальных, широких» выражениях. Поэтому каждый из режиссеров должен быть не просто режиссером, а режиссером-мыслителем, режиссером-поэтом, режиссером-музыкантом — не в том смысле, что он будет либо на скрипке, либо на рояле играть, а в том смысле, что он проникнется этой формулой, которая на сегодняшний день не потеряла значения, формулой Верлена: De la musique avant toute chose[441].

Мы должны во всяком бытовом акте на сцене слышать музыку, и тогда это не будет бытовщиной, а натура предстанет в той красоте, которая является единственно необходимой на сцене, в живописи, в архитектуре, в музыке, в той красоте, которую можно изощренным ухом услышать в какой-нибудь вещи раннего Хиндемита, и в таких произведениях, где эти особенности окажутся уже преодоленными, и не только эти, но и новые простенькие выражения музыкантов нашего прошлого, скажем, Даргомыжского, Глинки. И мы, конечно, придем к новой простоте, в которой уже потонут те простые выражения, которые были нужны для эпохи, скажем, 30 — 40 — 50-х годов и которые уже становятся ненужными в наших условиях. Наша простота — простота на каких-то котурнах, простота в масках. Маркс и Энгельс призывали обратить сугубое внимание на прелесть античного искусства. Маркс считает греков идеальными детьми, вместе с тем и идеальными художниками, потому что они сочетали необычайную наивность с необычайной простотой и с необычайной торжественностью[442]. Вот этот призыв надо нам учесть, и в Москве сейчас есть небольшая группа людей, которая занята изучением античной культуры и изучением в новом свете античных трагедий для того, чтобы сбить спесь и зазнайство с наших драматургов, которые ничему не хотят учиться, которые считают, что если их премировали на прошлом конкурсе, значит, они в общем и целом замечательны.

Нет этой работы, но тут и мне приходится покаяться. Я начал эту работу, но считаю ее недоконченной. Приблизительно

с 1933 года я слишком мало уделял внимания драматургам, из которых можно, даже при их несовершенстве, втянув в большой котел работы на театре, вытащить кое-что. Вот вытащили мы из Вишневского «Последний решительный»; в целом пьеса не очень значительная, но для своего времени она была вещью, которая сумела зрительный зал мобилизовать. Затем «Выстрел» Безыменского. «Выстрел» Безыменского — не тот, который идет на сцене, это разные вещи, я это заслуга театра. То же было с «Командармом 2»; пьеса, написанная Сельвинским, — не та, которая прошла перед зрителями театра. В театре была большая работа с драматургами. Правда, Вишневский бежал, Сельвинекий тоже поссорился со мной — ему не понравилось, как я «Командарм 2» переделал, Безыменский медленно работает или ищет новую площадку.

Моя ошибка, что я не нашел драматурга, с которым работал бы, как с этими авторами. Нам нужно в театр втянуть трех-четырех драматургов, заставляя их работать с нами. Сейчас драматурги работают вне театра. Правда, когда ставятся их пьесы, они присутствуют, но смотрят пассивно, смотрят с грустью, как их кромсают, как переставляют начало в конец и конец в начало. Не такой пассивной работы мы ждем от драматургов, а активной работы, чтобы они поняли, что они должны приносить режиссерам только наброски, которые не должны иметь законченности. Они должны бросать на сцену куски в проработку режиссерам и актерам. Пока слова не все могут быть сказаны, они должны, подслушав желание актера, подбрасывать актеру реплики, должны работать совместно с актером и режиссером. Этой работы мы не проводили с 1933 года. Мы считаем это нашим грехом, и мы эту ошибку у себя на театре исправим.

Мы сейчас дали задание целому ряду драматургов — я не называю имен, это не важно, — чтобы они подготовили нам вот эти каркасы, чтобы вошли к нам в театр и вместе с нами принялись за эту большую работу.

Вот и весь мой доклад.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА СОБРАНИИ ТЕАТРАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ МОСКВЫ 26 марта 1936 года[†††††††††††††]

Театральная общественность ждет, чтобы я в своем выступлении от критики других театров перешел к развернутой самокритике.

Весь мой творческий путь, вся моя практика этого пути есть не что иное, как развернутая самокритика. Я никогда не приступаю к новому своему сочинению, не освободившись от плена последнего своего труда. Биография подлинного художника — это биография человека, беспрерывно раздираемого недовольством самим собой. Подлинный художник становится таковым не только в силу способностей, данных ему природой, но еще и в силу громадного труда по шлифовке своих природных способностей. Художник становится подлинным мастером, постоянно учась, постоянно наблюдая и размышляя и укрепляя постоянно то, что лежит в сфере его мировоззрения. Он не отрывает себя от действительности, зная, что он — часть того класса, вместе с которым он живет и работает, прокладывает вместе с ним путь к социализму. Жизнь такого художника — это ликование только одного дня, когда на полотно брошен последний мазок, и величайшее страдание другого дня, когда художник увидел свои ошибки.

Не терзается никакими сомнениями, всегда доволен собой любитель. Мастер всегда очень строг к себе. Мастеру не свойственно самодовольство, зазнайство. Но бывают моменты, когда художник кажется самодовольным, самоуверенным и грубоватым. Таким казался иногда Владимир Маяковский. Но эта напускная самоуверенность была для него своеобразной броней, защитой от нападавших на него консерваторов. Грубость Маяковского была беспредельно хрупка.

Может ли мастер приступать к развернутой самокритике раньше срока? Нет. Не тогда мастер начинает видеть свои ошибки, когда ему их указывают, а тогда, когда сам он их начинает видеть. У иных этот процесс прозрения наступает быстро, почти мгновенно, другие, наоборот, долго не могут вскрыть свои ошиб-

ки. Это, очевидно, знают и критики, и им иногда очень трудно взять прицел на сегодняшнее художника. Поэтому происходит так, что критик, желающий, допустим, говорить о моих сугубых ошибках, берет мою книгу 1913 года и жарит в нее из дальнобойных орудий. Он как будто бы чувствует, что мое сегодняшнее, как находящееся в движении, немножко рискованно обстреливать — не попадешь. Разоблачишь минусы такого художника, а он завтра другой, и разоблачение падает, как домик из карт.

Большие критики умели брать под обстрел и сегодняшнее художника. Они умели анализировать критикуемые произведения, потому что крепко были вооружены прочно сложившимся мировоззрением. Они смотрели на произведение художника с очень большой высоты.

Мы знаем ряд крупных имен XIX века (Белинский, Чернышевский, Добролюбов) в области критической мысли. Мы знаем критиков, смело шедших в атаку, потому что с высот, на которых эти критики стояли, они умели хорошо обозревать эти произведения.

Партия придает нашему совещанию большое значение, поэтому мы не имеем права плавать в очень мелких местах. Мы все должны стать большими кораблями для большого плавания.

Мы должны с величайшим вниманием отнестись ко всем мыслям, брошенным здесь. И если были высказывания, которые нас в какой-нибудь мере дезориентируют, то об этом надо обязательно здесь сказать.

Я хочу сказать, в каком смысле нас дезориентировал Радлов[443]. Он говорил о режиссере, который должен в спектакле отсутствовать. Что же это за тип — режиссер, ловко прячущийся в кулисах? Нет ли в этаком режиссере вредного молчалинства: «явиться» на репетицию, «помолчать», «подставить стул, поднять платок»... Это вот? Нет, режиссера нельзя исключить из компонентов спектакля. Он должен быть организатором, он должен сплачивать коллектив, воодушевлять его идеями. Хорошо, если в спектакле заняты четыре человека, да если эти четверо такие актеры, как, скажем, Климов, Рыжова и подобные им. Конечно, в таком квартете, квинтете или септете режиссер может явиться помолчать (смех, аплодисменты), они сами отлично во всем разберутся. Мы помним такие спектакли в Малом театре. Это те спектакли, в которых участвовали Ермолова, Федотова, Музиль, Ленский, Лешковская. Режиссеры тогда вот что делали: садились у режиссерского стола, клали возле себя часы и следили, когда репетиция началась, когда она кончается, и правильно ли расставлена мебель на сцене.