Блейк В. Из письма Баттсу. <Грозный Лос).

Уместно спросить: каково значение ньютоновского синтеза в наши дни, после создания теории поля, теории относительности и квантовой механики? Это — сложная проблема, и мы к ней еще вернемся. Теперь нам хорошо известно, что природа отнюдь не «комфортабельна и самосогласованна», как полагали прежде. На микроскопическом уровне законы классической механики уступили место законам квантовой механики. Аналогичным образом на уровне Вселенной на смену ньютоновской физике пришла релятивистская физика. Тем не менее классическая физика и поныне остается своего рода естественной точкой отсчета. Кроме того, в том смысле, в каком мы определили ее, т. е. как описание детерминированных, обратимых, статичных траекторий, ньютоновская динамика и поныне образует центральное ядро всей физики.

Разумеется, со времен Ньютона, формулировка классической динамики претерпела значительные изменения. Эти изменения явились результатом работы ряда величайших математиков и физиков, таких, как Гамильтон и Пуанкаре. В истории классической динамики кратко можно выделить два периода. Первым был период прояснения и обобщения. Во второй период даже в тех областях, где (в отличие от квантовой механики и теории относительности) классическая механика в целом по-прежнему остается верной, ее основные понятия подверглись критическому пересмотру. В тот момент, когда пишется эта книга — в конце XX в., — мы все еще находимся во втором периоде. Обратимся теперь к общему языку динамики, созданному трудами ученых XIX в. (в гл. 9 мы кратко опишем возрождение классической динамики в наше время).

3. Язык динамики

Ныне мы располагаем всем необходимым для того, чтобы сформулировать классическую динамику компактно и изящно. Как мы увидим из дальнейшего, все свойства динамической системы могут быть выражены с помощью одной функции, известной под названием функций Гамильтона, или гамильтониана. Языку динамики свойственны непротиворечивость и полнота. Он позволяет однозначно сформулировать любую правильно поставленную («законную») задачу динамики. Неудивительно, что начиная с XVIII в. структура динамики вызывала и продолжает вызывать восхищение и поныне поражает воображение.

В динамике одну и ту же систему можно рассматривать с различных точек зрения. В классической динамике все эти точки зрения эквивалентны: от любой из них к любой другой можно перейти с помощью преобразования (замены переменных). Можно говорить о различных эквивалентных представлениях, в которых выполняются законы динамики. Различные эквивалентные представления образуют общий язык динамики. Этот язык позволяет выразить в явном виде статический характер, придаваемый классической динамикой описываемым ею системам: для многих классических систем время не более чем акциденция, поскольку их описание может быть сведено к описанию невзаимодействующих механических систем. Для того чтобы мы могли ввести эти понятия наиболее просто, начнем с закона сохранения энергии.

В идеальном мире динамики, не знающем ни трения, ни соударений, коэффициент полезного действия машин равен единице; динамическая система, которой является машина, лишь передает «целиком, без остатка» все сообщаемое ей движение. Машина, получающая некоторый запас потенциальной энергии (например, в виде сжатой пружины, поднятого груза или сжатого воздуха), может производить движение, соответствующее «равному» количеству кинетической энергии, а именно тому, которое потребовалось бы для восполнения запаса потенциальной энергии, израсходованного на производство движения. В простейшем случае единственная сила, которую приходится рассматривать, — это сила тяжести (с этим случаем мы встречаемся при анализе работы всех простых машин: блоков, рычагов, воротов и т. д.). Нетрудно вывести (для этого случая) общее отношение эквивалентности причины и действия. Высота h, которую проходит при падении тело, полностью определяет скорость, приобретаемую телом к концу падения. Если тело с массой m падает вертикально, соскальзывает по наклонной плоскости или съезжает с горки, то приобретаемая телом скорость v и кинетическая энергия тv2/2 зависят только от величины h, на которую понизился уровень тела (v= /2gh), и позволяют телу вернуться на первоначальную высоту. Работа против силы тяжести, совершаемая при движении вверх, восполняет потенциальную энергию на величину mgh, т. е. на столько, сколько потеряла система при падении. Другим примером может служить маятник, у которого кинетическая и потенциальная энергия непрерывно преобразуются одна в другую.

Разумеется, если вместо тела, падающего на Землю, рассматривать какую-нибудь систему взаимодействующих тел, то ситуация будет не столь прозрачной. Тем не менее в любой момент времени полное изменение кинетической энергии вполне компенсирует изменение потенциальной энергии (связанное с изменением расстояний между точками системы). Следовательно, в любой изолированной системе энергия, как и в случае свободного падения, сохраняется.

Таким образом, потенциальная энергия (или потенциал, обычно обозначаемый через V), зависящая от относительного положения частиц, является обобщением величины, позволявшей строителям машин измерять движение, которое могла бы производить машина в результате изменения ее пространственной конфигурации (например, изменение высоты массы m — одной из частей машин — увеличивает потенциальную энергию на mgh). Кроме того, потенциальная энергия позволяет вычислять систему сил, приложенных в каждый момент времени к различным точкам описываемой системы: в каждой точке производная от потенциала по пространственной координате q служит мерой силы, приложенной в данной точке в направлении этой координаты. Таким образом, законы движения Ньютона можно сформулировать, используя в качестве основной величины потенциальную энергию вместо силы: изменение скорости (или импульса р — произведения массы и скорости) материальной точки измеряется производной от потенциала по координате q точки.

В XIX в. эта формулировка второго закона Ньютона была обобщена с помощью введения новой функции — гамильтониана Н. Функция Гамильтона есть не что иное, как полная энергия системы, т. е. сумма ее кинетической и потенциальной энергии. Но полная энергия представлена как функция не координат и скоростей, обозначаемых, по традиции, соответственно q и dq/dt, а так называемых канонических переменных — координат и импульсов, которые принято обозначать q и р. В простейших случаях, таких, как свободная частица, между скоростью и импульсом существует явное соотношение (p=mdq/dt), но в общем случае скорость и импульс связаны более сложной зависимостью.

Одна функция (гамильтониан) Н(р, q) полностью описывает динамику системы. Вид функции Н несет в себе все наше эмпирическое знание системы. Зная гамильтониан, мы можем (по крайней мере в принципе) решить все возможные задачи. Например, изменения координаты и импульса во времени равны просто производным от Н по р и q. Гамильтонова формулировка динамики — одно из величайших достижений в истории науки. Впоследствии сфера действия гамильтонова формализма расширилась, охватив теорию электричества и магнетизма. Используется он и в квантовой механике, но, как мы увидим в дальнейшем, гамильтониан Н при этом приходится понимать в обобщенном смысле: в квантовой механике гамильтониан перестает быть обычной функцией координат и импульсов и становится величиной нового типа — оператором. (К этому вопросу мы еще вернемся в гл. 7.) Не будет преувеличением сказать, что гамильтоново описание динамических систем и поныне имеет первостепенное значение. Уравнения, задающие временные изменения координат и импульсов через производные от гамильтониана, называются каноническими уравнениями. В них содержатся общие свойства всех динамических изменений. Гамильтонов формализм представляет собой несомненный триумф математизации природы. Любое динамическое изменение, к которому применима классическая динамика, может быть сведено к простым математическим уравнениям — каноническим уравнениям Гамильтона.

Используя эти уравнения, мы можем проверить правильность заключений относительно общих свойств динамических систем, выведенных в классической динамике. Канонические уравнения обратимы: обращение времени математически эквивалентно обращению скорости. Канонические уравнения консервативны: гамильтониан, выражающий полную энергию системы в канонических переменных (координатах и импульсах), сохраняется при изменениях координат и импульсов во времени.

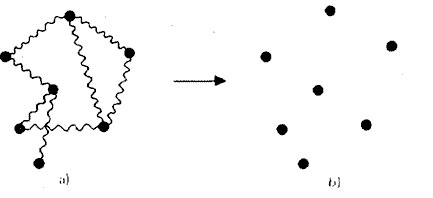

Мы уже упоминали о том, что существует множество различных представлений одной и той же динамической системы (или множество различных точек зрения на одну и ту же динамическую систему), в каждом из которых уравнения движения сохраняют гамильтонову форму. Эти представления соответствуют различным выборам координат и импульсов. Одна из основных проблем динамики заключается в том, чтобы указать наиболее разумный выбор канонических переменных р и q, при котором описание динамики становится особенно простым. Например, можно было бы попытаться найти канонические переменные, в которых гамильтониан сводится только к кинетической энергии и зависит лишь от импульсов (а не от координат). Замечательно, что в этом случае импульсы становятся интегралами движения, т. е. сохраняются во времени. Действительно, как мы уже говорили, изменение импульсов во времени в силу канонических уравнений зависит от производной гамильтониана по координатам. Если эта производная обращается в нуль, то импульсы становятся интегралами движения. С аналогичной ситуацией мы сталкиваемся при рассмотрении системы «свободная частица». Для того чтобы перейти к этой системе, необходимо с помощью подходящего преобразования «исключить» взаимодействие. Условимся называть динамические системы, для которых такой переход возможен, интегрируемыми системами. Таким образом, любую интегрируемую систему можно представить в виде совокупности подсистем. Каждая из таких подсистем изменяется в полной изоляции от других, независимо от них, совершая в процессе своей эволюции вечное и неизменное движение, которое Аристотель приписывал небесным телам (см. рис. 1).

|

Рис. 1. Два представления одной и той же динамической системы: а) как множество взаимодействующих точек (волнистые линии условно изображают взаимодействие между точками); б) как множество точек, каждая из которых ведет себя независимо от остальных (если потенциальная энергия исключена, то относительные движения точек не зависят от их взаимного расположения).

Мы уже упоминали о том, что в динамике «все задано». В случае гамильтоновой динамики это означает, что с самого первого мгновения значения различных инвариантов движения заданы. Ничего нового не может ни «случиться», ни «произойти». Так в гамильтоновой динамике мы сталкиваемся с одним из тех драматических моментов в истории науки, когда описание природы сводится почти к статической картине. Действительно, при разумной замене переменных мы можем добиться, чтобы все взаимодействия исчезли. Долгое время считалось, что интегрируемые системы, сводимые к свободным частицам, являются прототипами всех динамических систем. Поколения физиков и математиков не покладая рук трудились над тем, чтобы найти для каждого типа динамических систем «правильные» переменные, которые позволили бы исключить взаимодействия. Одним из наиболее изученных примеров может служить задача трех тел, которую с полным основанием можно назвать наиболее важной задачей в истории динамики. Одним из частных случаев задачи трех тел является движение Луны, испытывающей притяжение как со стороны Земли, так и со стороны Солнца. Были предприняты бесчисленные попытки свести эту систему к интегрируемой, но в конце XIX в. Брунс и Пуанкаре доказали, что это невозможно. Их результат был полной неожиданностью для современников и, по существу, возвестил о наступлении бесповоротного конца всех простых экстраполяций динамики на основе интегрируемых систем. Открытие Брунса и Пуанкаре показало, что динамические системы не изоморфны. Простые интегрируемые системы допускают разложение на невзаимодействующие подсистемы, но в общем случае исключить взаимодействия невозможно. Хотя в то время значение открытия Брунса и Пуанкаре не было оценено по достоинству, оно означало отказ от незыблемого убеждения в однородности динамического мира, в его сводимости к интегрируемым системам. Природа как эволюционирующая система с многообразно взаимодействующими подсистемами упорно сопротивлялась попыткам сведения ее к универсальной схеме, не содержащей к тому же времени.

Это положение подтверждали и другие факты. Мы уже упоминали о том, что траектории динамической системы соответствуют детерминистическим законам: коль скоро начальное состояние задано, динамические законы движения позволяют вычислить траекторию для любого момента времени в будущем и в прошлом. Однако в некоторых особых точках траектория может становиться внутренне неопределенной. Например, жесткий маятник может совершать движения двух качественно различных типов: либо колебаться, либо вращаться вокруг точки подвеса. Если начальный толчок достаточно силен для того, чтобы привести маятник в вертикальное положение с нулевой скоростью, то направление, в котором он упадет, и, следовательно, характер движения не определенны. Достаточно сообщить маятнику бесконечно малое возмущение, чтобы он начал вращаться или совершать колебания вокруг точки подвеса. (Подробно проблема неустойчивости движения, с которой мы здесь сталкиваемся, будет рассмотрена в гл. 9.)

Интересно, что еще Максвелл придавал особым точкам большое значение. Описывая взрыв ружейного пороха, он замечает:

«Во всех этих случаях имеется одно общее обстоятельство: система обладает некоторым количеством потенциальной энергии, способным трансформироваться в движение, но не трансформирующимся до тех пор, пока система не достигнет определенной конфигурации, для перехода в которую требуется совершить работу, в одних случаях бесконечно малую, но, вообще говоря, не находящуюся в определенной пропорции к энергии, выделяемой вследствие перехода. Примерами могут служить скала, отделившаяся от основания в результате выветривания и балансирующая на выступе горного склона, небольшая искра, поджигающая огромный лес, слово, ввергающее мир в пучину войны, крупица вещества, лишающая человека воли, крохотная спора, заражающая посевы картофеля, геммула[Гипотетическая наследственная частица-Прим.перев.], превращающая нас в философов или идиотов. У каждого существования выше определенного ранга имеются свои особые точки; чем выше ранг, тем их больше. В этих точках воздействия, физическая величина которых слишком мала для того, чтобы существо конечных размеров принимало их во внимание, могут приводить к необычайно важным последствиям. Всеми великими результатами человеческой деятельности мы обязаны искусному использованию таких особых состояний, когда такая возможность предоставлялась»14.

Идеи Максвелла не получили дальнейшего развития из-за отсутствия подходящих математических методов для идентификации систем с особыми точками и отсутствия химических и биологических знаний, позволяющих, как мы увидим из дальнейшего, более глубоко проникнуть в понимание той весьма важной роли, которую играют особые точки.

Как бы то ни было, со времен монад Лейбница (см. заключительную часть разд. 4) и поныне (достаточно упомянуть хотя бы стационарные состояния электронов в модели Бора, см. гл. 7) интегрируемые системы служили великолепной моделью динамических систем, и физики пытались распространить их свойства, т. е. свойства весьма специального класса гамильтоновых уравнений, на все процессы, протекающие в природе. Такое стремление вполне понятно. Вплоть до недавнего времени интегрируемые системы были единственным основательно изученным классом динамических систем. Не следует упускать из виду и притягательную силу которой обладает в наших глазах любая замкнутая система, позволяющая ставить все имеющие смысл задачи. Динамика является адекватным языком. Будучи полной, она, по определению, коэкстенсивна тому миру, который она описывает. Предполагается, что все задачи, простые и сложные, напоминают одна другую, поскольку любую из них всегда можно представить в общем виде. Трудно поэтому устоять перед искушением и не прийти к выводу о том, что все задачи имеют много общего с точки зрения их решений и что в результате более или менее сложной процедуры интегрирования не может появиться ничего качественно нового. Ныне, мы знаем, что такое представление о внутренней однородности динамических систем не соответствует действительности. Кроме того, механический мир был приемлем, покуда все наблюдаемые так или иначе были связаны с движением. Теперь мы столкнулись с другой ситуацией. Например, нестабильные частицы обладают энергией, которую можно связать с движением, но они же обладают и временем жизни, а это наблюдаемая совершенно другого типа, более тесно связанная (как будет показано в гл. 4 и 5) с необратимыми процессами. Необходимость введения в теоретические науки новых наблюдаемых была и поныне остается одной из движущих сил, вынуждающих нас выходить за рамки механистического мировоззрения.

4. Демон Лапласа

Экстраполяция динамического описания, которое мы достаточно подробно обсудили выше, имеет наглядный образ — демон, вымышленный Лапласом и обладающий способностью, восприняв в любой данный момент времени положение и скорость каждой частицы во Вселенной, прозревать ее эволюцию как в будущем, так и в прошлом. Разумеется, никто никогда и не помышлял о том, чтобы физик мог пользоваться всей полнотой знания, которой располагал демон Лапласа. Самому Лапласу это вымышленное существо понадобилось лишь для того, чтобы наглядно продемонстрировать степень нашей неосведомленности и необходимость в статистическом описании некоторых процессов. Проблематика демона Лапласа связана не с вопросом о том, возможно ли детерминистическое предсказание хода событий в действительности, а в том, возможно ли оно de jure. Именно такая возможность заключена в механистическом описании с его характерным дуализмом, основанным на динамическом законе и начальных условиях. То, что развитием динамической системы управляет детерминистический закон (хотя на практике наше незнание начальных состояний исключает всякую возможность детерминистических предсказаний), позволяет «отличать» объективную истину о системе, какой она представлялась бы демону Лапласа, от эмпирических ограничений, вызванных нашим незнанием. В контексте классической динамики детерминистическое описание может быть недостижимым на практике, тем не менее оно остается пределом, к которому должна сходиться последовательность все более точных описаний.

Именно непротиворечивость дуализма между динамическим законом и начальными условиями поставлена под сомнение возрождением классической механики, о котором мы расскажем в гл. 9. Как показали исследования, движение может стать столь сложным, а траектории столь причудливыми, что никакое сколь угодно точное наблюдение не позволит точно задать начальные условия. Именно в этом — уязвимое звено дуализма, на котором зиждилась классическая механика. Мы можем предсказывать лишь поведение пучка траектории в среднем.

Современная наука родилась на обломках анимистического союза с природой. В аристотелевском мире человек занимает место и живого, и познающего существа. Аристотелевский мир сотворен по человеческой мерке. Первый экспериментальный диалог между человеком и природой получил свое социальное и философское обоснование частично в рамках другого союза, на этот раз с рациональным богом христианства. В той мере, в какой динамика стала и по-прежнему остается моделью науки, некоторые последствия этой исторически сложившейся ситуации сохраняются и поныне.

Наука все еще выступает с претензией на ниспосланное свыше в пророческом откровении описание мироздания, созерцаемого с некоей божественной или демонической точки зрения. Это — наука Ньютона, нового Моисея, которому была явлена истина мира. Такая наука, постигающая по наитию тайны мироздания, выглядит чуждой какому-либо социальному и историческому контексту, который позволил бы идентифицировать ее как результат деятельности человеческого общества. Божественное откровение такого рода прослеживается на протяжении всей истории физики. Оно неизменно сопутствует любой концептуальной инновации во всех тех случаях, когда физика, казалось, почти достигла желаемой унификации и была готова набросить на себя благонамеренную маску позитивизма. И всякий раз физики повторяли то, что так четко сформулировал сын Ампера: это слово (будь то всемирное тяготение, энергия, теория поля или элементарные частицы) есть Слово творения. Во все времена (во времена Лапласа, в конце XIX в. и даже ныне) физики заявляли, что их наука — законченная книга или книга, близкая к завершению. Всегда у природы оставался лишь последний, стойко обороняющийся оплот, с падением которого она должна была стать беззащитной, капитулировать и пасть ниц перед нашим знанием. Сами того не ведая, физики повторяли древние ритуальные заклинания. Они возвещали о пришествии нового Моисея и о наступлении в науке нового мессианского периода.

Можно было бы возражать против пророчеств, несколько наивного энтузиазма. Несомненно одно: диалог с природой неизменно происходил и происходит в одном и том же русле наряду с поиском нового теоретического языка, новых вопросов и новых ответов. Но мы не приемлем жесткого разграничения между тем, что реально делает ученый, и тем, как он судит о своей работе, интерпретирует и ориентирует ее. Принять подобное разграничение означало бы низвести науку до внеисторического накопления результатов и полностью игнорировать то, к чему стремятся ученые, — столь вожделенному для них идеалу знания, причины, по которым они время от времени конфликтуют или утрачивают способность к общению между собой15.

Но это еще не все. Эйнштейн сформулировал, в чем состоит загадка, порожденная мифом о современной науке. Самое большое чудо, утверждал Эйнштейн, единственное, чему следует удивляться, заключается в том, что наука вообще существует, что мы обнаруживаем конвергенцию природы и человеческого разума. Аналогичным образом, когда в конце XIX в. Дюбуа-Реймон превратил демона Лапласа в воплощение логики современной науки, он произнес: «Ignoramus et ignorabimus!» Иными словами, мы навсегда останемся в неведении относительно взаимосвязи между миром науки и разумом, знающим, познающим и создающим эту науку[16].

Природа говорит с нами на тысячу голосов, и мы лишь недавно начали ее слушать. Тем не менее на протяжении почти двух столетий демон Лапласа тягостно поражал наше воображение, вызывая ночные кошмары, в которых все вещи казались не имеющими значения. Если бы мир действительно был таким, что демон (т. е. существо в конечном счете подобное нам, обладающее той же самой наукой, но наделенное несравненно большей остротой органов чувств и способностью мгновенно производить сложнейшие вычисления) мог, зная состояние Вселенной в один произвольно выбранный миг, вычислить ее прошлое и будущее (если между простыми системами, доступными нашему описанию, и сложными системами, для описания которых необходим демон, не существует никаких качественных различий), то мир есть не что иное, как грандиозная тавтология. В возможности такого предложения и заключается тот вызов науке, который мы унаследовали от наших предшественников, те чары, которые мы пытаемся развеять сегодня.

Глава 3. ДВЕ КУЛЬТУРЫ

1. Дидро и дискуссия о живом

В своей интересной книге по истории идеи прогресса Нисбет пишет:

«На протяжении почти трех тысячелетий ни одна идея не была более важной или даже столь же важной, как идея прогресса в западной цивилизации»[1].

И не было для идеи прогресса более сильной поддержки и опоры, чем накопление знания. Величественное зрелище постепенного роста знания являет собой великолепный пример успешной коллективной деятельности человеческого сообщества.

Вспомним хотя бы замечательные открытия, сделанные в конце XVIII-начале XIX в.: теории теплоты, электричества, магнетизма и оптику. Неудивительно поэтому, что идея научного прогресса, сформулированная еще в XVIII в., стала доминирующей идеей XIX в. Однако, как мы уже отмечали, положение науки в западной культуре все еще оставалось нестабильным. И это обстоятельство придает драматический аспект истории идей с высоких позиций Просвещения.

Мы уже сформулировали альтернативу: либо принятие науки вместе со всеми ее отчуждающими выводами, либо обращение к антинаучной метафизике. Мы отмечали также изолированность, ощущаемую современным человеком, одиночество, о котором писали Паскаль, Кьеркегор и Moнo. Упоминали мы и об антинаучных следствиях из метафизики Хайдеггера. Теперь мы хотим более подробно обсудить некоторые аспекты истории западноевропейской мысли от Дидро, Канта и Гегеля до Уайтхеда и Бергсона. Все из названных нами философов пытались проанализировать и указать пределы, до которых простирается современная наука, а также открыть новые перспективы, которые представляются в корне чуждыми современной науке. Ныне считается общепризнанным, что эти попытки большей частью закончились неудачей. Мало кто, например, согласится принять кантовское деление мира на сферу феноменов и сферу ноуменов или бергсоновскую «интуицию» в качестве альтернативного пути к знанию, значение которого было бы соизмеримо со значением науки. Тем не менее эти попытки являются неотъемлемой частью нашего наследия. Игнорируя их, невозможно понять историю идей.

Мы обсудим также научный позитивизм, основанный на проведении различия между тем, что истинно, и тем, что полезно науке. На первый взгляд может показаться, что подобный позитивистский взгляд противоречит уже упоминавшимся нами метафизическим взглядам, которые И. Берлин охарактеризовал как контрпросвещение. Однако оба эти взгляда приводили к одному и тому же выводу: науку как базис истинного знания необходимо отвергнуть, даже если мы одновременно признаем ее практическую ценность или отрицаем, как это делают позитивисты, возможность любой другой когнитивной деятельности.

Не помня обо всем этом, невозможно понять, что поставлено на карту. В какой мере наука является основой познаваемости всей природы, не исключая человека? Что означает ныне идея прогресса?

Дидро, одна из наиболее выдающихся фигур Просвещения, заведомо не был представителем антинаучного мышления. Напротив, его вера в науку, в возможности знания была безграничной. Именно поэтому он считал, что, прежде чем возлагать надежды на достижение самосогласованного видения мира, науке необходимо понять, что такое жизнь.

Мы уже упоминали о том, что рождение современной науки ознаменовалось отказом от виталистского начала и от аристотелевских конечных причин. Однако вопрос об организации живой материи не был решен и превратился в вызов современной науке. В момент наивысшего триумфа ньютоновской науки Дидро счел необходимым обратить внимание современников на то, что физика оттеснила проблему жизни на второй план. Дидро изобразил эту проблему как навязчивое видение, преследующее физиков во сне, ибо наяву им некогда размышлять над ней. Нот как описан у Дидро сон физика Д’Аламбера:

«Живая точка… Нет, не так! Сначала вообще ничего, затем живая точка. К ней присоединяется еще одна, потом другая, и после серии таких присоединений возникает организм, представляющий собой одно целое, ибо я единое целое, в этом у меня нет ни малейших сомнений… (говоря так, он внимательно прислушивается к ощущениям во всем теле). Но как же все-таки возникает этот единый организм»?

И далее:

«Послушайте, господин Философ! Я могу понять, что такое агрегат, ткань, состоящая из крохотных чувствительных телец, но живой организм!.. Но целое, система, представляющая coбой единый организм, индивидуум, сознающий себя как единое целое, выше моего понимания! Не понимаю, не могу понять, что это такое!»[2]

В воображаемой беседе с Д’Аламбером Дидро, доказывая неадекватность механистического объяснения жизни, для вящей убедительности говорит от первого лица:

«Взгляните на это яйцо. С ним вы можете ниспровергнуть все школы в теологии и все церкви в мире. Что такое это яйцо? Бесчувственная масса до того, как в него попадает зародыш… С помощью чего эта масса обретает новую организацию, чувствительность, жизнь? С помощью тепла. Что рождает в ней тепло? Движение. Какие последовательные действия оно оказывает? Вместо того чтобы отвечать мне, присядьте, и пусть эти действия произойдут на наших глазах одно за другим. Сначала появляется пятнышко. Оно движется, затем появляется нить. Она растет и приобретает окраску, формируется плоть — становятся видны клюв, кончики крыльев, глаза, ноги, желтоватое вещество, которое раскручивается и превращается во внутренности, и перед вами живое существо… Но вот стенка яйца разрушена, и возникает птица. Она ходит, летает, ощущает боль, убегает, возвращается, жалуется, страдает, любит, испытывает желания, радуется, переживает все, что переживаете вы, и делает все, что делаете вы сами. Станете ли вы утверждать вместе с Декартом, что это всего-навсего не более чем имитационная машина? Ну что же, тогда над вами будут смеяться даже малые дети, и философы возразят вам, что если это машина, то в таком случае и вы сами машина! Если же вы согласитесь с тем, что единственное различие между вами и животным заключается в организации, то вы проявите осмотрительность и разумность и поступите честно. Но тогда вопреки сказанному вами можно будет сделать вывод о том, что, взяв одно инертное вещество, определенным образом организованное и оплодотворенное другим инертным веществом, и подвергнув его нагреванию и движению, вы получите чувствительность, жизнь, память, сознание, страсти, мышление… Прислушайтесь внимательно к вашим собственным аргументам, и вы почувствуете, насколько они слабы и неубедительны. Вы придете к выводу, что, отвергая простую гипотезу, которая объясняет все, — гипотезу о чувствительности как об общем свойстве всякой материи или результате организации материи, — вы бросаете вызов здравому смыслу и погружаетесь в трясину загадок, противоречий и нелепостей»[3].