Функциональная нарративистика а. ж. греймаса

Одной из областей деятельности А. Ж. Греймаса, имевшей значительные последствия для развития французского структурализма, явилось его переосмысление пропповских функций.

Вкратце ревизия Греймасом функционального подхода Проппа свелась к следующему: 31 функцию Проппа он сократил до 20 (Creimas: 1966, с. 175) по принципу парности многих функций, находящихся по отношению друг к другу в оппозиции, а затем выделил три «ансамбля» функциональных пар как основных для существования повествования:

I) договор,

2) коммуникация и

3) испытание.

Здесь наибольший интерес представляет разработанная Греймасом схема «глобальной корреляции», впервые сформулированная им под влиянием Леви-Стросса в статье «Описание значения и сравнительная мифология» (Greimas:1963, с. 51-66), позднее вошедшей в его книгу «О смысле» (Greimas:1970).

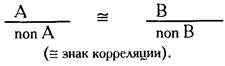

Считая, что мифемы связаны между собой парадигматическими отношениями, он вывел структуру мифа:

Впоследствии Греймас распространил эту формулу и на связь между такими мифологическими полюсами (опять же под воздействием Леви-Стросса), как «жизнь» и «смерть». На основе этой формулы Греймас и вывел свой «семический квадрат» как выражение ахронической парадигматической структуры, служащей порождению всякого рассказа, любого возможного повествования. Этот «семический квадрат» лег в основу второй актантовой модели Греймаса, которая описывает не синтагматику текста — закономерности его линейного развертывания, а его парадигматику —

[323]

систему функционирования глубинного смысла всякого культурного текста, как вскрытие динамики взаимодействия фундаментальных оппозиций, обеспечивающих стабильное поддерживание самого существования текста как целостной системы.

В работе «Элементы повествовательной грамматики», также вошедшей в книгу «О смысле», Греймас следующим образом описывает свой «проект фундаментальной семантики»: «Проект фундаментальной семантики, отличной от семантики лингвистической, может быть основан только на теории смысла. Этот проект, следовательно, связан с выявлением условий, в которых смысл может быть постигнут, и с элементарной структурой значения, которая на этой основе может быть выведена и представлена как аксиоматика. Эта элементарная структура... должна пониматься как логическое развитие бинарной семической категории, типа белое vs черное: отношение термов этой категории — это отношения взаимных противоречий, каждый терм в одно и то же время способен проецировать новый терм, которой будет ему контрадикторным;

контрадикторные термы, в свою очередь, способны войти в отношения пресуппозиции по отношению к контрарным термам, находящимся в оппозиции:

(——> знак пресуппозиции, <———> знак противоречия).

Вытекающее из этого предположение заключается в том, что эта элементарная структура значения дает семиотическую модель, вполне адекватную для того, чтобы объяснить начальные артикуляции смысла внутри семантического микроуниверсума”(Greimas:1970, с. 25).

Анализ сформулированного таким образом «семического квадрата», различные варианты которого постоянно присутствуют в работах французского исследователя и который Гото-Мерш называет аватарой логического квадрата, в значительной степени помогает прояснить и смысл, и ход мысли Греймаса, поскольку именно «семическому квадрату» принадлежат в ней центральное место.

Независимо от того, каким образом Греймас пришел к идее «семического квадрата» — под влиянием ли методики Леви-Стросса и функций Проппа, или непосредственно опираясь на традиционную готовую формулу логического квадрата (некоторые

[324]

исследователи указывают даже на влияние византийского ученого XI века Михаила Пселла, впервые его сформулировавшего) — одно остается несомненным: Греймас со слишком большой легкостью находит семический квадрат в любом анализируемом произведении, произвольно навязывая его структуру как неизбежную данность невзирая на сопротивления материала.

Что же касается ключевого для Греймаса понятия «смысл», то тщетно было бы искать у исследователя его содержательную интерпретацию. «Смысл» здесь — чисто формальное понятие, это «работа» семических категорий, образующих семический квадрат, их артикуляция: «...смысл может быть понят, только если он артикулирован. Эти артикуляции смысла могут быть объяснены ... как результат комбинаторной операции, осуществленной на основе ограниченного набора семических категорий»(Greimas:1970, с. 25).

Таким образом, соединяя два контрарных (или противных, как их именуют в логике) суждения (или понятия) отношениями «глобальной корреляции», т. е. «желанием уточнить эти отношеия»(Greimas:1970, с. 155), Греймас и получает искомый «смысл», который в конечном счете является ничем иным, как возможностью совершать подобные операции по трансформации и доказательством существования этой самой «глобальной корреляции»:

«Значение (signification), следовательно, является всего лишь транспозицией из одного языкового уровня на другой, одного языка в другой язык, а смысл (sens) — просто этой возможностью транскодировки» (Greimas:1970, с. 13).

Перед нами еще одна попытка философски объяснить мир в структуралистском духе: мир явлений, природный мир понимается с точки зрения человеческой деятельности и логики, т.е. как культурный мир, что достигается благодаря тому, что в природном мире выявляется структура; иначе говоря, кажущийся хаос, бессистемность природных и социальных феноменов упорядочивается, поскольку в них находится (или, вернее, произвольно постулируется) «смысл». Поэтому, как бы ни пытался Греймас разграничить понятия структуры и смысла, они у него в конечном счете всегда оказываются тождественными.

В первых работах Греймаса многие зарубежные исследователи не находили четкого соотношения двух актантовых моделей, и хотя уже сразу было ясно, что «семический квадрат» претендует на большую «глубину залегания», чем первая шестиактантная модель, конкретные контуры взаимосвязи обеих моделей не были им проработаны достаточно четко, тем более что и «семический квад-

[325]

рат» еще не имел прямого выхода на поверхностный «лексематический» уровень.

Очевидно, что и для самого Греймаса первоначально не были ясны многие детали, например, количество уровней. Лишь только в конце 60-х гг. в статье 1968 г. «Взаимодействие семиотических принуждений», вошедшей в книгу «О смысле», можно более четко выявить общее очертание иерархии уровней, где по мере продвижения от глубинных слоев «имманентности» к поверхностным «манифестациям» выделяются три группы структур:

глубинная (область парадигматической, логической организации),

поверхностная (сфера синтагматических, процессуальных структур) и

группа структур манифестации (организация означающих в каком-либо определенном языковом медиуме).

Лишь сравнительный анализ работ в основном 70-х гг., таких, как «Элементы повествовательной грамматики» (1969; см. Greimas:1977), «Актанты, акторы и фигуры» (Greimas:1973a, с. 161-176), «Проблема повествовательной семиотики: ценностные объекты» (Greimas:1973b, с. 12-35), «Мопассан: семиотика текста» (Greimas:1976), дает основание говорить о существовании пяти (или шести) уровней, причем в каждой из этих работ одни и те же уровни носят разные названия, не в каждой упоминаются все уровни и нигде не приводится вся схема целиком. Поэтому все операции по определению уровней и их взаимодействия могут быть проведены лишь с известной долей гипотетичности, и степень предположительности их фиксации в определенных теоретических рамках существенно варьируется от работы к работе. Если судить по «Элементам повествовательной грамматики», то к глубинным структурам Греймас относит два уровня: фундаментальную семантику и фундаментальную грамматику.

1. Фундаментальная семантика как раз и является тем уровнем, где происходит, с помощью семического квадрата, абстрактно-логическое осмысление мира, т. е. «выявление условий, в которых смысл может быть постигнут», или «начальные артикуляции смысла внутри семантического микроуниверсума» (Greimas:1977 с. 25). Введя впервые на этом уровне семический квадрат, Греймас в дальнейшем возводит его в основной методологический принцип, который он последовательно применяет на каждом уровне.

2. Фундаментальная грамматика(или «логико-семантический уровень» в «Мопассане») включает в себя морфологию и синтаксис и дает «конституционную модель». Выступая в

[326]

качестве «таксономической модели», фундаментальная грамматика создает первоначальную, весьма при этой абстрактную и выводимую пока все еще вне зависимости от любого конкретного текста «систему ценностей», или «аксиологию». Единственной конкретизацией, проявляющейся на этом уровне, является постулирование двух типов «аксиологических структур» в зависимости от того факта, имеет ли анализируемый текст дело с «индивидуальным» или «коллективным универсумом». По принципу семического квадрата в каждом из универсумов выделяются четыре «дискретных, категориальных терма»:

в индивидуальном — жизнь, смерть, нежизнь, несмерть,

в коллективном — природа, культура, некультура, неприрода.

В построении семического квадрата и установлении предписанных им «отношений взаимных противоречий» и заключается морфология «фундаментальной грамматики». В рамках ее синтаксиса логические операции, являвшиеся синтагматическим выражением парадигматически-логических отношений между термами, должны посредством трансформаций одних термов в другие осуществить превращение статических «аксиологий» в динамические «идеологии». Греймас называет эти превращения содержательными и выстраивает их ряды.

3. «Нарративный уровень» («Актанты, акторы и фигуры»), «синтаксический уровень» («Проблема повествовательной семиотики»), «грамматический план дискурсивного уровня» («Мопассан»). Все эти уровни составляют своего рода поверхностную грамматику повествования и относятся к сфере поверхностных структур. Здесь следует сделать сразу одно пояснение: речь идет именно о поверхностной грамматике, а не о той конечной форме, которую приобретает повествовательный текст, являясь перед глазами читателя в виде художественного произведения. Собственно до самого произведения тут еще очень далеко, поскольку в этой гипотетической области, несмотря на все приводимые Греймасом отличия от «фундаментальных уровней», господствует абстрактная логика.

Здесь прежде всего следует отметить довольно сложный по составу и количеству объем операций, предусматриваемый на этом уровне поверхностной грамматики. Так например, тут можно выделить до четырех подуровней, учитывая количество основных иерархически взаимоотносивдых операций. Однако главное, что отличает данный срез структуры повествования, — это введение, или, если пользоваться греймасовской терминологией,

[327]

«адъюнкция» классемы «человеческий», что, по мысли французского ученого, должно способствовать превращению чисто логических категорий в эквивалентные им антропоморфные категории. На этом основании Греймас называет иногда данный слой «антропоморфным уровнем».

Как раз на этом уровне ученый вводит понятие &&нарративной компетенции, сыгравшее существенную роль в оформлении постмодернистской концепции &&нарратива.

4. Самым сложным по выделению и теоретическому обоснованию оказался для ученого четвертый уровень — уровень интеграции семантических компонентов. Собственно само его выделение в теории Греймаса довольно проблематично, так как он им практически рассматривается вместе с пятым уровнем — уровнем манифестации. В «Элементах повествовательной грамматики» он вообще не упоминается, хотя в «Структурной семантике» 1966 г. для него были намечены вполне определенные предпосылки. Это «фигуративный уровень» в «Актантах, акторах и фигурах», «семантический уровень» в «Проблеме повествовательной семиотики» и «семантический план» в «Мопассане». То, что именно этот слой, должный теоретически прояснить процесс перехода нарративных поверхностных структур в структуры манифестации, так неясно и бегло разработан Греймасом, не может вызывать особого удивления, поскольку это как раз тот срез структуры, где по идее происходит содержательное наполнение («семантическое облачение») абстрактных структур, равнодушных к своему содержанию. Иными словами, тут возникают проблемы, чуждые интересам французского семиотика. Поэтому те умозаключения, которые можно сделать на основе имеющихся в его работах высказываний, кратко можно суммировать следующим образом: повествовательные программы превращаются в дискурсивные программы (но как это делается — требует дальнейших объяснений); актантовые роли, получив «содержательное наполнение», проецируются в тематические роли, которым соответствуют определенные семы (или семемы как большая степень конкретизации).

5. И, наконец, пятый — уровень манифестации — также практически не рассматривается Греймасом. Здесь тематические роли и семемы, на основе которых из лексемного словаря языка подбираются соответствующие им лексемы, трансформируются в «лексематические фигуры» (актор) и «дискурсивные конфигурации».

[328]

В заключение этого краткого обзора структуры уровней повествовательной теории Греймаса, в изложении которой я в значительной степени обязан весьма поучительным результатам анализа Ангелики Шпармахер (Sparmacher:198i), вынужденной, несмотря на всю свою благожелательность и почтение к этому ученому постоянно отмечать регулярно возникающие неясности и противоречия, необходимо еще раз подчеркнуть гипотетичность предполагаемой здесь реконструкции. Это в первую очередь касается самой структуры уровней и объемов операций, совершаемых на каждом из них.

Обе актантовые модели Греймаса вызвали оживленную дискуссию в структуралистских кругах и породили обширную литературу по этому вопросу как теоретического, так и практического характера, и, несмотря на довольно критическое к ним отношение со стороны большинства постструктуралистски и постмодернистски настроенных ученых, некоторые из них, в частности влиятельный теоретик постмодернизма Ф. Джеймсон и не менее известный театролог Анна Юберсфельд, активно пользуются концепциями Греймаса для своих теоретических построений.

ФУНКЦИЯ

Франц. fonction, англ. function. Такая соотнесенность одного элемента целостной структуры с другим, которая поддерживает существование самой структуры. Введение понятия «функции» в качестве неразложимой единицы повествования принадлежит В. Я. Проппу («Морфология сказки», 1928). Первое определение функции в литературоведении дал Ю. Н. Тынянов:

«Соотнесенность каждого элемента литературного произведения как системы с другими и, стало быть, со всей системой я называю конструктивной функцией данного элемента. При ближайшем рассмотрении оказывается, что такая функция — понятие сложное. Элемент соотносится сразу: с одной стороны, по ряду подобных элементов других произведений систем, и даже других рядов, с другой стороны, с другими элементами данной системы (автофункция и синфункция)» (Тынянов: 1929. с. 33). Функциональное понимание элементов структуры и прежде всего актантов (&&актант,&&актантовая схема) породили несколько весьма влиятельных теорий повествования, пытавшихся объяснить его с точки зрения процесса смыслопорождения (Ж. Женетт, К. Бремон, Цв. Тодоров, Ю. Кристева). Самой глобальной по своим задачам стала из них &&функциональная нарративистика Греймаса.

[329]

ХАОЛОГИЯ

Франц. chaologif., англ. chaology, нем. chaologie. Термин постструктурализма, вошедший в обиход с начала 80-х годов и ознаменовавший собой начало нового этапа в развитии теоретической мысли этого направления. Изменение общего эмоционального климата в западноевропейском восприятии самого феномена постмодернизма, своеобразное привыкание к этому мировоззренческому состоянию и даже присвоение его в качестве естественной доминанты повседневного мироощущения (&&повседнев) — все это привело к существенному понижению тонуса трагичности, которым иногда страдали первые версии &&постмодернистской чувствительности. В этом отношении весьма характерны работыЖиля Липовецкого с его версией «мягкого», или, вернее, «кроткого постмодерна», особенно его книга «Сумерки долга: Безболезненная этика демократических времен» (Lipovetsky:1992),где он продолжил линию, намеченную еще в «Эре пустоты: Эссе о современном индивидуализме» (Lipovetsky:1983) и «Империи эфемерности: Мода и ее судьба в современных обществах» (Lipovetsky:1983). Липовецкий отстаивает тезис о безболезненности переживания современным человеком своего «постмодерного удела», о приспособлении к нему сознания концаXX века (теперь с полным на то основанием мы можем подтвердить его правоту относительно и начала века XXI), о возникновении постмодерного индивидуализма, больше озабоченного качеством жизни, желанием не столько преуспеть в финансовом, социальном плане, сколько отстоять ценности частной жизни, индивидуальные права «на автономность, желание, счастье».

В целом эти построения хотя и относятся к сфере ярко выраженного желательного мышления, тем не менее совершенно реально отражают одну из влиятельных тенденций современного политического климата: тенденцию к социально-идеологическому примирению с реалиями постбуржуазного общества.

Другим и не менее важным фактором в возникновении новых тенденций в общей картине постмодернистского климата были выводы, к которым пришли или вынуждены были прийти на основе осмысления давно известных фактов теоретики и практики естествознания. Это произошло на рубеже 70-80-х годов. Ученые осознали, что многие природные явления принципиально не поддаются точному статистическому учету и, следовательно, сколь либо надежному прогнозированию возможных параметров своих изменений. Самым характерным примером подобной долговременной непредсказуемости как всегда послужил злополучный

[330]

прогноз погоды, когда оказалось, что даже наличие самой современной техники и самой плотной сети метеостанций все равно не дает необходимого количества данных для надежного предсказания изменения погодных условий. Иными словами — погода в принципе хаотична и не поддается долговременному измерению. Близким данному явлению по своим параметрам и в определенной степени его предопределяющим оказался феномен турбулентости, который отличается хаотической неупорядоченностью движения частиц, свойственной воздушным и водным течениям. И, наконец, к феноменам того же типа относится броуновское движение частиц. Работы крупнейших теоретиков последних лет в области фундаментальных физических законов еще больше расширили этот список, включив туда даже солнечную систему (См. вышедшую в 1987 г. книгу Дж. Уиздома «Хаотическое поведение в солнечной системе» — Wisdom:1987).

Французский теоретикДавид Рюэлль, профессор теоретической физики, посвятивший немало своих трудов исследованию проблемы хаоса в сфере научно-естественной формы знания, в книге «Случай и хаос» пишет, что «хаос вошел в моду и стал предметом конференций. Затем хаос был поднят до статуса нонлинеарной науки и было создано несколько исследовательских институтов, чтобы изучать его под этим новым названием. Появились новые научные журналы, целиком посвященные нелинейной науке. Успех хаоса приобрел характер события на уровне средств массовой информации, и можно подумать, что ученые, работающие в данной области, поют и танцуют на улицах, празднуя свой триумф»(Ruellе:1991, с. 93).

Главным теоретиком хаологии в сфере гуманитарных наук и социальной антропологии (бурное вторжение этой дисциплины в современное теоретическое сознание — характерный признак переориентации научных интересов в сферу «повседнева») стал Жорж Баландье. В своей книге «Беспорядок: Похвальное слово движению» он пишет: «Беспорядок, турбулентность, дезорганизация и непредвиденность обладают неожиданной силой очарования; тайны случайности побуждают не столько к приобщению к мистериальности, сколько к интенсивному исследованию, применяющему самые сложные и самые мощные средства информации. Уже десять лет как родилась новая дисциплина — хаология, и уже некоторые определяют её как одно из тех кардинальных открытий, которые совершили революцию в истории цивилизации. С самого начала она, кажется, занимается одними лишь странностями или причудами фантазии ради странностей познания. Для нее простая

[331]

избитая банальность превращается в тайну. Кран, из которого капает вода, — уже больше не мелкая домашняя неприятность и повод к раздражению, но предмет научного исследования, проводимого в течение долгих лет, и превращающего эту аномалию в своего рода парадигму хаоса... Дым сигареты, спутник праздных блужданий мысли, который сначала воспаряет вверх, а затем внезапно начинает извиваться, образуя фигуры изменчивых очертаний, предполагает наличие феномена подобного же рода. Выше, далеко наверху, проплывают причудливые облака, образуя небесные пейзажи, текучие и постоянно видоизменяющиеся, хаос которых близок сновидениям; но новая наука жаждет раскрыть их тайну, найти ответ, который будет способен на менее ошибочный прогноз за пределами ближайшего будущего»(Ва1аndier:1988, с. 9).

Баландье принадлежит совершенно другому поколению, нежели Ихаб Хассан, трагически провозгласившего наступление века глобального познавательного и ориентационного хаоса, — для Баландье, давно сжившегося с подобного рода умонастроением, куда более существенными представляются попытки найти закономерности наличного состояния современности, о чем он постоянно и настоятельно заявляет: «порядок скрывается в беспорядке, постоянно действует принцип проблематичности, и непредвиденное должно быть понято. В настоящее время возникла необходимость дать описание совершенно иного мира, в котором значение движения и его флюктуаций гораздо важнее структур, организаций, постоянных величин. Ключом к нему является динамика иного рода, характеризуемая нелинейностью, открывающей доступ к логике явлений, обладающих явно меньшей степенью организованности» (там же, с. 10). Он подчеркивает, что хаология как особая наука не является «апологией беспорядка, она предлагает другую его репрезентацию и тем самым ставит его на место», и замечает: «беспорядок не одно и то же, что кавардак» (там же).

Иными словами, Баландье, как и многие ученые новейшей генерации постмодернистов, прежде всего озабочен поисками закономерностей наличного хаоса как уже едва ли не неизбежного состояния вещей, — отсюда и те проблемы, которые он ставит в своей книге как самые для него насущные: «как из хаоса может родиться какая-либо организация? может ли что-то новое возникнуть из порядка, избежав при этом налагаемых им ограничений?»

Баландье исходит из постулата, что в нынешнее время ни «великие мифы традиционных обществ», ни современная наука не дают на эти вопросы удовлетворительного ответа. Последняя, сталкиваясь с «ненадежной», «недостоверной и сомнительной ре-

[332]

альностью», изучает лишь «игру возможностей», «она уже больше не страдает навязчивой идеей всеобщей гармонии и отводит значительное место энтропии и беспорядку, и ее аргументация, хотя и обогатившаяся новыми понятиями и метафорами, все в большей степени прогрессирующе демонстрирует изъяны присущей ей ограниченности» (там же, с. 11). Относя себя к «аналитикам современности», Баландье вывел два основных, по его мнению, термина в формуле современности: движение и неуверенность (le mouvement et l'incertitude), которые по-разному проявляют себя в феноменах бытия: например, в постмодернистском словаре первое понятие определяется терминами «деконструктивизм» и «симуляция». Ученый констатирует прогрессирующее исчезновение групповых связей между индивидуумами, а также связи индивидуумов с «пространствами культуры и власти» (там же, с. 11). В современных работах, посвященных проблемам современности, постоянно появляются понятия «эра лжи и оптического обмана», «эра пустоты» и «провала мысли»; постмодернистская теория приходит к выводу, что видимости, иллюзии и образы, «шум» искаженной информации в условиях тотального господства средств массовой коммуникации — так называемой «инфосферы» — постепенно стали составными, неотъемлемыми частями реальности, которая уже больше «не является единой, но рассматривается и воспринимается в ее отдельных аспектах» (там же).

Второй фактор — неуверенность, — по мнению Баландье, выражает одновременно и вторжение нового под воздействием современности и риск для человека выбрать для себя в своем собственном обществе позицию изгнанника, постороннего или даже варвара, если непонимание происходящего отторгнет его от современной цивилизации, где он ничего не замечает, кроме хаоса и бессмысленности.

В обществе, как современном, так и основывающемся на традиционных представлениях, понятиях и ценностях, Баландье постулирует три возможных типа реакции на сложившееся положение: «тотальный ответ», ведущий к установлению тоталитарного порядка; «личностный ответ», устанавливающий «порядок сакральности» в сознании человека (т. е. речь идет о поисках религиозного характера); и «прагматический ответ», признающий существование особого модуса порядка — «порядка через движение», где постоянная изменчивость условий жизни приводит к осознанию необходимости ее регулярного обновления. Баландье видит в этом проявление «фаустовской идеи» как «силы, постоянно направленной на преодоление препятствий; борьба ста-

[333]

новится самой сущностью жизни, без которой личное существование оказывается лишенным смысла; ... фаустовский человек формируется в борении и его стремления не знают пределов, они бесконечны»(там же. с. 228).

Сокращенная истина

Ученый считает, что сегодня отсутствие фактора уверенности приводит к тому, что «ни в каком плане (научном политическом, этическом, даже религиозном) уже более не представляется возможным опираться на свидетельства, все стало условным, а ценности относительными» (там же, с. 241). «Более того, под вопросом оказалась сама проблема истины. В мире изменчивости и кажимости, в будущем, где возможное преобладает над необходимым, ответы исчезают или становятся невнятными. Идея оказывается тем, что не обладает фактами, а лишь интерпретациями, а сама интерпретация истины — лишь своеобразный акт насилия, своего рода злоупотребление. Отсюда и возникло предложение согласиться с признанием существования «сокращенной истины», где разграничение истинного и ложного, истины и вымысла теряет свою четкость (Джанни Ваттимо). Утверждение, что Истина непостижима, что существует лишь переход от одной истины к другой и что люди не порождают ни истинного, ни ложного, а лишь “существующее” (Поль Вейн), уже не кажется более столь провокационной. Как любой предмет современности, истина распалась и утратила свою целостность, она рассеялась, и ее движение, с некоторым преувеличением, можно определить как одно блуждание. Твердый порядок, или постулат позволил бы понять истину как единую, но постоянные изменения и беспорядок делают ее неизбежно плюралистичной»(там же).

ХОРА

Франц. chora, греч. хоpa. ТерминЮ. Кристевой и Ж. Дерриды. В поэтике Кристевой — особый «семиотический ритм», отождествленный ею с платоновским понятием «хоры» (из диалога «Тимей») — «кругового движения вечного бытия в самом себе, движения, не знающего пространственных перемен и не зависящего от перемены» (Лосев:1971, с. 673). Фактически Кристева попыталась обозначить «хорой» то, что у Лакана носит название «реального» (&&психические инстанции), обусловив ее функционирование действием «семиотического», в свою очередь порождаемого пульсационным, «дерганным», неупорядоченным ритмом энергии либидо. Тот, условно говоря, «слой», который образуется «над» первично разнородными, т. е. гетерогенными по своей природе импульсами (Кристева недаром использует выражение

[334]

«пульсационный бином» — Kristeva:1974, с. 94) и уже претендует на какую-то степень «упорядоченности», поскольку в нем живая энергия либидо начинает застывать, тормозиться в «стазах» и представляет собой «хору» — «неэкспрессивную целостность, конструируемую этими импульсами в некую непостоянную мобильность, одновременно подвижную (более точным переводом, очевидно, был бы «волнующуюся» — И. И.) и регламентируемую» (там же, с. 23).

Аналогии (непосредственно восходящие к Фрейду) в понимании действия либидо, «застывающего в стазах» и у Делеза и Гваттари, и у Кристевой, сразу бросаются в глаза. Специфической особенностью Кристевой было то, что она придала «хоре» подчеркнуто семиотический характер. Исследовательница никогда не скрывала специфичность своего толкования «хоры»: «Если наше заимствование термина «хора» связано с Платоном, следовавшего в данном случае, очевидно, за досократиками, то смысл, вкладываемый нами в него, касается формы процесса, который для того, чтобы стать субъектом, преодолевает им же порожденный разрыв (имеется в виду лакановская концепция расщепления личности — И. И.) и на его месте внедряет борьбу импульсов, одновременно и побуждающих субъекта к действию и грозящих ему опасностью.

ИменноЖ. Деррида недавно напомнил об этом и интерпретировал понятие "хоры" как то, посредством чего Платон несомненно хотел предать забвению демокритовский "ритм", онтологизировав его (см. его "Интервью с Ж.-Л. Удебином и Г. Скарпеттой" в кн.: Derrida:1972b, с. 100-101).

В нашем понимании этого термина речь идет, как мы надеемся в дальнейшем показать, о том, чтобы найти ему место — некую диспозицию, — придав ему составляющие его голос и ритмические жесты; чтобы отделить его от платоновской онтологии, столь справедливо раскритикованной Ж. Дерридой.

Голос, который мы заимствовали, состоит не в том, чтобы локализировать хору в каком-либо теле, чьим бы оно ни было, будь даже оно телом его матери, чем оно как раз и является для детской сексуальной онтологии, «вместилищем всего того, что является предметом желания, и в частности патернального пениса» (Klein:1969, с. 210). Мы увидим, как хора развертывается в и через тело матери-женщины, — но в процессе означивания» (Kristeva:1977, с. 57).

Кристева хотела избежать платоновского идеализма и материализовать хору в «эрогенном теле» сначала матери, потом ребенка с целью объяснить тот же самый лакановский процесс ста-

[335]

новления субъекта как процесс его «социализации», понимаемой как его стадиальная трансформация, мутация из сугубо биологического «реального» к «воображаемому» и, наконец, «символическому». Для Кристевой с самого начала ее деятельности было характерно повышенное внимание к самым начальным фазам этого процесса, что в конце концов привело ее к проблематике «детской сексуальности» и стремлению как можно более тщательно детализировать ступени ее возрастных изменений.

Что же такое все-таки «хора»? Это, очевидно, самый поверхностный бессознательный уровень деятельности либидо, то «предпороговое состояние» перехода бессознательного в сознательное, которое пыталась уловить и зафиксировать Кристева. Тщетно было бы стараться найти у исследовательницы достаточно четкую систематику этого перехода: иррациональное всегда с трудом переводится на язык рациональности. Фактически, как это объясняется в «Революции поэтического языка», «хора» у Кристевой сливается с &&гено-текстом, да и с «семиотическим дис-позитивом». Заманчиво было бы, конечно, выстроить стройную иерархию: хора, гено-текст, семиотический диспозитив, фено-текст, — но мы не найдем четких дефиниций — все осталось (и не могло не остаться) на уровне весьма приблизительной и мало к чему обязывающей описательности, позволяющей делать довольно противоречивые выводы.

ЦИТАТНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Франц. PENSEE DE CITATION, PENSEE CITATIONNELLE. Цитатное мышление — побочный результат общетеоретических представлений структурализма и раннего постструктурализма с их установкой на принцип &&интертекстуальности, в свою очередь оформившейся в философско-теоретическом плане как постулат &&смерти субъекта, а при анализе конкретного художественного произведения — как постулат &&смерти автора.

Цитатное мышление возникло в результате критического осмысления широко распространившейся художественной практики, захватившей все виды искусства в последней третиXX века. Оно особенно характерно для писателей-постмодернистов. Б. Морриссет, определяя творчество А. Роб-Грийе, назвал постмодернистскую прозу «цитатной литературой». Но то же мы можем сказать и о принципах музыкальной композиции некоторых произведений Д. Шостаковича и А. Шнитке.

Погруженность в культуру-вплоть до полного в ней растворения может здесь принимать самые различные, даже комические

[336]

формы. Например, французский писательЖак Ривэ в 1979 г. выпустил роман-цитату «Барышни из А.», состоящий из 750 цитат, заимствованных у 408 авторов. Более серьезным примером той же тенденции может служить интервью, данное еще в 1969 г. «новым романистом»М. Бютором журналу «Арк»: «Не существует индивидуального произведения. Произведение индивида представляет собой своего рода узелок, который образуется внутри культурной ткани и в лоно которой он чувствует себя не просто погруженным, но именно появившимся в нем (курсив автора — И. И.). Индивид по своему происхождению — всего лишь элемент этой культурной ткани. Точно так же и его произведение — это всегда коллективное произведение. Вот почему я интересуюсь проблемой цитации» (Butor:1969, с. 2). Это жизненное ощущение собственной интертекстуальности и составляет внутреннюю стилистику постмодернизма, который хаосом цитат стремится выразить свое ощущение, как пишет Хассан, «космического хаоса», где царит «процесс распада мира вещей» (Hassan:1971, с. 59).

ШИЗОФРЕНИЧЕСКИЙ ДИСКУРС

Франц. discours schizophrenique. Термин, введенныйЖ. Делезом и Ф. Гваттари в 1972 г. (Deleuze, Guattari:1972). Исходя из концепции М. Фуко, противопоставлявшего господству &&культурного бессознательного деятельность «социально отверженных» (безумцев, больных, преступников, а также творческих людей: поэтов, писателей, художников), Делез и Гваттари выдвинули понятие «шизофрения» как основное освободительное и революционное начало личности в ее противостоянии «больной цивилизации» капиталистического общества. «Подлинный» художник, по их представлению, неизбежно «шизоидная личность», в своем неприятии общества он приобретает черты «социального извращен