Экспериментальные окна в жизнь нашего разума

Уникальные особенности социальной жизни человека и присущая ей интенсивная лингвистическая сопряженность проявляются в том, что социальная жизнь человека способна порождать новый феномен, одновременно и близкий нашему жизненному опыту, и далекий от него: наш разум, наше сознание. Попробуем сформулировать некоторые вопросы, которые бы осветили зтот феномен детальнее. Допустим, мы спрашиваем у какого‑нибудь примата: «Каково это – чувствовать себя обезьяной?» К сожалению, мы никогда не получим ответа, поскольку едва мы построим с приматами область сосуществования, которая допускает проведение таких операций лингвистического различения через язык, обезьяны перестанут быть обезьянами; они не смогут ответить на вопрос в терминах различений, присущих им самим. Таким образом, вопрос остается открытым.

Возможно, что существует другой способ противопоставления человеческого опыта опыту приматов – с помощью не языка, а некоторого объекта тесно связанного с отражением – зеркала. Глядя в зеркало, животные обычно ведут себя, как в присутствии другого животного, либо безразлично, игнорируя отражение. Например собака в течение некоторого времени лает на свое отражение, а затем игнорирует его. Кошка может проявлять признаки испуга или безразличия. Среди приматов макака действует во многом так же, демонстрируя в основном агрессию. Но горилла, впервые увидев свое отражение сначала выглядит озадаченной и заинтересованной, а затем, привыкнув к зеркалу, игнорирует его13. Чтобы изучить реакцию гориллы более подробно, экспериментаторы подвергли ее анестезии. Затем между глаз гориллы нанесли цветное пятно, увидеть которое она могла только в зеркало. Когда горилла очнулась от анестезии, ей

13 Gallup G Amererican Scientist. 67 (1979): «17 было дано зеркало. Каково же было удивление экспериментаторов, когда животное сразу же поднесло руку ко лбу и коснулось нанесенного пятна! Возможно, мы ожидали, что животное протянет руку с тем, чтобы коснуться цветового пятна в зеркале, κοιοροβ оно могла в нем видеть. Макака в аналогичном эксперименте вела себя не так, как горилла. Но как бы ни вели себя другие животные, этот эксперимент наводит на мысль что горилла может, путем операции социального различения, порождать область существования самой себя. В этой области есть возможность рефлексии либо посредством зеркала либо с помощью языка. Механизм этого явления может возникнуть независимо как от зеркала, так и от языка. Как именно это происходит, мы не знаем. Но можно предположить, что возникновение этого механизма каким‑то образом связано с условиями, аналогичными тем, которые приводят к эволюции лингвистических полей у человека.

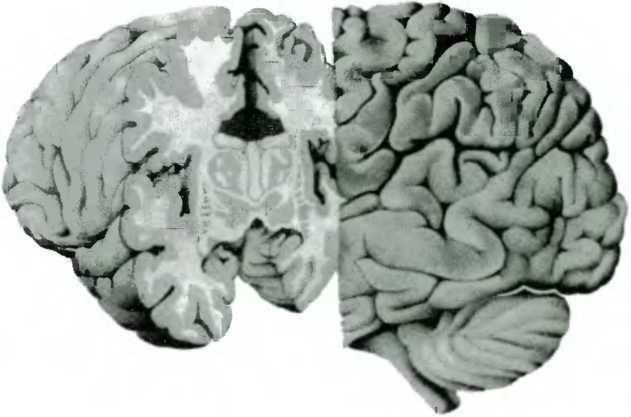

Более глубокое понимание роли, которую играет лингвистическое сопряжение в порождении ментальных явлений у человека, исходит из наблюдений над больными, проходящими курс нейрохирургического лечения от эпилепсии. Напомним, что эпилепсией называется неврологический синдром, который в своей тяжелой форме порожает центры, генерирующие волны электрической активности. Эти волны хаотическим образом распространяются по коре. У больною возникают конвульсии, сопровождаемые потерей сознания, и развивается множество других симптомов, делающих человека инвалидом (рис. 67). В некоторых тяжелых случаях эпилепсии в 60‑е годы предпринимались попытки ее хирургического лечения. В частности, чтобы избежать распространения эпилептического приступа из одного полушария головного мозга в другое, делалась операция иссечения мозолистого тела (рис. 68)[16]. В результате состояние пациентов, если говорить об эпилепсии, улучшилось, но полушария их головного мозга перестали функционировать как единое целое. Поскольку мозолистое тело было иссечено, каждое полушарие вместе с остальной нервной системой формировало свое операциональное единство. Другое полушарие мозга оказывалось исключенным из этого единства, словно его и не было. Дело обстоит так, как если бы после операции иссечения мозолистого тела каждый пациент превращался в трех

Рис. 67. Эпилептический приступ у царя инков (гравюра 17‑го века) различных лиц: в правополушарную персону, левопо‑лушарную персону и внешнюю комбинацию того и другого, оперирующую в одном общем теле. Эти трое неодинаково доступны обычным взаимодействиям, поскольку все сенсорные системы обладают одновременным доступом к обоим полушариями мозга; в результате приходится прибегать к особым процедурам, чтобы вступить во взаимодействие с каждым из трех лиц в отдельности, независимо от остальных. По этой причине при нормальных условиях, когда мы взаимодействуем с одним из прооперированных пациентов, мы встречаемся с личностью, которая возникает в результате совместного действия в одном теле двух полушарий, и все кажется нормальным.

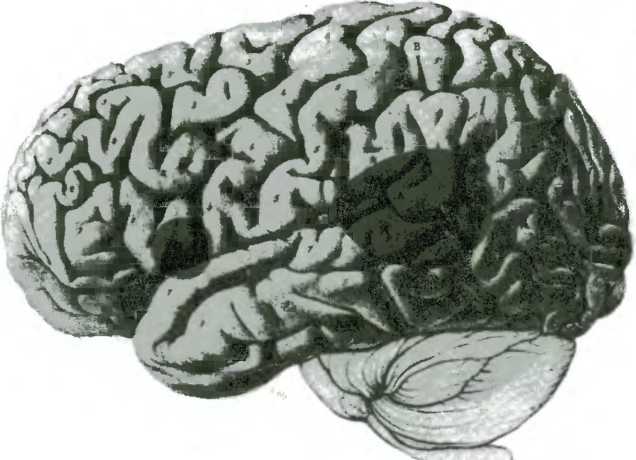

Какая картина возникает из всего сказанного выше, и что происходит с языком и речью? Мы уже упоминали о том, что для того, чтобы речь стала возможной, некоторые участки коры головного мозга (так называемые речевые зоны) должны находиться в неповрежденном состоянии (рис. 69). У большинства людей для того, чтобы они могли говорить и понимать язык, должны быть неповрежденными речевые зоны левого полушария. Следовательно, после иссечения мозолистого тела способность понимать и порождать речь, письменную или устную, сохраняется только у левополушарных пациентов.

Рис. 68. Разрушение меж‑полушарных связей при лечении эпилепсии: иссеченное мозолистое тело показано темным цветом

Каким образом мы можем продемонстрировать это, если прооперированных пациентов не так‑то легко отличить от обычных людей? Для того нам придется воспользоваться некоторыми анатомическими особенностями визуальной системы, которые позволяют ей взаимодействовать независимо с каждым из разделенных полушарий. Действительно, сетчатая оболочка соединена с головным мозгом таким образом, что все поле зрения обоих глаз слева от вертикальной линии, проходящей через точку бинокулярной фиксации, проецируется на правое полушарие, а все поле зрения справа от той же линии проецируется на левое полушарие (см. рис. 70). Следовательно, если мы попросили пациента с иссеченным мозолистым телом сосредоточить взгляд на той или иной точке экрана, то сможем взаимодействовать с ним визуально либо через правое, либо через левое, либо через оба полушария одновременно. Рис. 69. "Ахилесова пята" способности человека к устной речи.

Все зависит от того, на какую часть экрана относительно точки фиксации мы спроецируем пробное изображение.

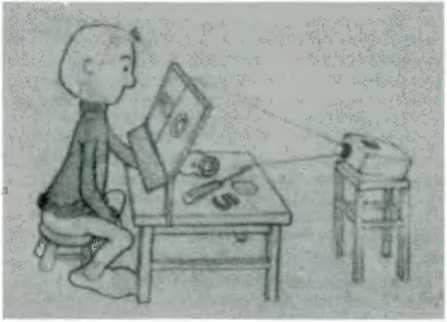

Рассмотрим пример Прооперированного пациента попросили сесть перед проекцией. Не отрывая взгляда от точки фиксации, он должен выбрать из множества предметов, которое не может видеть непосредственно, тот, который соответствует изображению, спроецированному на зкран (рис. 71). Если ложка спроецирована слева от точки фиксации (следовательно, на правое полушарие), то прооперированный пациен'г без труда выбирает ложку из невидимого для него набора предметов. Если же мы вместо ложки

Рис 70 Геометрий проекции сетчатой оболочки на головной мозг. Возмущения, происходящие в левой части, оказывают воздействие только на правое полушарие мозга спроецируем на экран слева от точки фиксации слово «ложка», то прооперированный пациент вообще никак не прореагирует: для правополушарного человека, с которым мы имеем дело, взаимодействуя с пациентом через проекции на экране, слово «ложка» не существует. Если спросить прооперированного пациента, что он видел, когда слово «ложка» проецировалось слева от точки фиксации, то он ответит, что не видел ничего. Устная и письменная речь обычно столь же непонятны для правополушарного человека с иссеченным мозолистым телом, как они непонятны младенцу или обезьяне. Но левополушарный человек после такой операции обычно способен понимать письменный текст, проецируемый на экран справа от точки фиксации взгляда.

Если мы воспользуемся такой же процедурой и спроецируем изображение обнаженной красотки на правое полушарие пациента с иссеченным мозолистым телом, то пациент покраснеет или проявит какие‑нибудь другие признаки смущения. Но объяснить, что произошло, он не сумеет. Он может заметить (как это действительно случилось во время эксперимента): «Ну и машинка у Вас, доктор!» А происходит при этом следующее: хотя эротическое изображение спроецировано на правое полушарие, пациент, отвечая на вопрос, использует действие своего левого полушария, единственного обладающего способностью порождать речь, но «не видящего» изображения. Все, что может сделать левое полушарие, дать ответ, используя свои связи с остальной нервной системой и телом; именно здесь и возникает краска на лице или смущение, порождаемые вмешательством правою полушария. Возглас: «Ну и машинка у Вас, доктор!» – ответ на вопрос о том, как прооперированный пациент с иссеченным мозолистым телом реагирует своим левым полушарием на смущение, порождаемое его правым полушарием.

Поразмыслим над сказанным. Существует небольшой процент людей, способных порождать и понимать язык посредством функционирования обоих полушарий мозга. Такие люди не обнаруживают речевой латерализации[17]. Одним их них был 15‑летний Пол из Нью‑Йорка. После операции по иссечению мозолистого тела он добровольно вызвался стать участником зксперимента, аналогичного описанному выше. Интересно отметить, что Пол мог участвовать в речевых

Рис. 71. Схема эксперимент та по изучению поведения лиц,

подвергшихся иссечению мозолистого тела. Подопытный не может видеть ни своих рук, ни предметов, которые он трогает Изображение предмета проецируется либо на левую, либо на правую половину поля зрения. Подопытный должен идентифицировать демонстрируемый предмет либо взяв в руку, либо назвав его взаимодействиях посредством обоих полушарий. Каждому полушарию можно было задавать вопросы, ответы на которые требовали лингвистической рефлексии. После операции Пол мог выбирать ложку, когда его просили об этом, показывая на экране написанное слово, действуя любым из полушарий, ставших независимыми.

Затем Полу была предложена новая стратегия эксперимента. Исследователь начинал с устного вопроса: «Кто..?», который дополнялся изображением, проецируемым то справа, то слева от точки фиксации, например, словом «…Вы?» И по какую бы сторону ни проецировалось окончание вопроса, ответ следовал один и тот же: «Я Пол». Аналогичным образом, на вопрос: «Какой день недели будет завтра’» Каждое из полушарий давало один и тот же ответ: «Воскресенье». Но когда левое полушарие спросили: «Кем Вы станете, когда вырастите большим?» последовал ответ: «Гонщиком». Это было удивительно, поскольку ответ правого полушария на тот же самый вопрос гласил: «Дизайнером»

Все эти наблюдения показывают, что лево– и правополушарные личности в Поле способны к поведению, которое обычно считается свойственным сознательному уму, наделенному рефлексией. Это очень важно, потому чго различие между Полом и пациентами, не обладавшими способностью порождать лингвистические рефлексии независимо обоими полушариями, свидетельствует о том, что не существует самосознания без языка как феномена лингвистической рекурсии. Самосознание, сознание, разум – все эти феномены заключены в языке. Следовательно, все они как таковые имеют место только в социальной сфере.

Случай с Полом свидетельствует еще кое о чем. Во всех лингвистических взаимодействиях с Полом доминировало левое полушарие Например если на правое полушарие проецировался письменный приказ: «Улыбнитесь!», то Пол улыбался. Если затем на левое полушарие проецировался вопрос: «Почему Вы улыбаетесь?» го следовал ответ: «Потому, что Вы смешной». Аналогичным образом, по команде: «Почешитесь!», спроецированной на правое полушарие, Пол почесался. Но на вопрос: «Почему Вы почесались?», переданный левому полушарию, устный ответ гласил: «Потому, что зачесалось». Субъект с доминантным левым полушарием, не видевший команды почесаться, без труда изобретал ответ в соответствии со своим жизненным опытом (почесывание) и рефлексировал по поводу того, каким образом он приобрел этот опыт. То что мы говорим (если только мы не лжем), отражает то, что мы проживаем, а не то, что происходит с точки зрения независимого наблюдателя.

Разум и сознание

Все описанные эксперименты говорят нам нечто фундаментальное относительно организации и согласованности, или когерентности, в повседневной жизни того непрекращающегося потока рефлексий, который мы называем сознанием и ассоциируем с нашей индивидуальностью. С одной стороны, проведенные эксперименты показывают нам, что язык есть непременное условие для существования того опыта, который мы называем разумом. С другой стороны, они свидетельствуют, что наш жизненный опыт протекает в соответствии с когерентностью в функционировании нашей нервной системы, к которой мы как наблюдатели не имеем доступа, но которая непременно имеет место как часть нашего онтогенетического дрейфа в качестве живых систем. В лингвистической области Пола не может возникнуть некогерентность, потому когда его просят поразмыслить над чем‑то в ней возникающем, он отвечает с выражением этой самой когерентности: «Вы смешной» или «Потому, что чешется» В его истории тождество и адаптация сохраняются.

В случае Пола мы наблюдали операциональное пересечение трех различных личностей в одном теле. В какой‑то момент все трое могут быть независимыми существами, наделенными самосознанием. Этот пример ярко свидетельствует о том, что самость, «Я», возникает именно в языке как социальная сингулярность, определенная операциональным пересечением в человеческом теле рекурсивных лингвистических различий, которые выделяют «Я». Это говорит нам о том, что в сети лингвистических взаимодействий, в которой мы движемся, мы поддерживаем процесс постоянной дескриптивной рекурсии, которую мы называем «Я». Это позволяет нам сохранять нашу лингвистическую операциональную когерентность и нашу адаптацию в области языка.

У читателя, добравшегося до этого места нашего изложения, подобное утверждение не вызовет удивления. Действительно, мы видели, что живой организм существует, пока и поскольку он дрейфует в области возмущений независимо от того, присущи эти возмущения самой этой области или они вызваны его собственными действиями. Далее мы видели, что нервная система порождает поведенческую динамику, создавая отношения внутренней нейронной активности в условиях операциональной замкнутости. Живая система на любом уровне организована так, чтобы по рождать внутренние регулярности. То же самое происходит и в социальном сопряжении через язык в порождаемых языком разговорных сетях, которые в силу своей замкнутости создают единство того или иного конкретного человеческого общества. Это новое измерение операциональной когерентности нашего совместного оязычивания и есть то, что мы восприни маем как сознание, «наш» разум и наше «Я».

Слова, как известно, – знаки для лингвистической координации действий, а не предметы, которые мы передвигаем с места на место. Именно наша история рекуррентных взаимодействий есть то, что делает возможным наше онтогенетическое структурное развитие в структурной сопряженности, открывающей возможность межличностной координации действий, это происходит в мире, который является общим для всех нас, поскольку мы специфицировали ею своими действиями. Только когда структурная сопряженность некоторых сторон нашего существования искажается, мы начинаем понимать (если размышляем над этим), до какой степени наши поведенческие координации в манипулировании окружающим миром и коммуникация неотделимы от нашего жизненного опыта. Такие сбои в некоторых аспектах нашего структурного сопряжения обычны в повседневной жизни – от покупки хлеба до воспитания ребенка. Они служат примерами изменения направления нашего онтогенетического структурного дрейфа в бесконечном процессе исторического преобразования. Действительно, обычно мы не осведомлены об исторической текстуре, которая кроется за лингвистическими и биологическими когерентностями, участвующими в простейших действиях нашей общественной жизни. Обращал ли читатель когда‑нибудь внимание на процессы, неизменно происходящие при самом тривиальном разговоре: голосовые модуляции, последовательность произнесения слов, момент, когда один из говорящих уступает слово другому, и т. д.? Обычно мы производим все зти действия без каких‑либо усилий, вследствие чего наша повседневная жизнь представляется нам столь простой и естественной. И в самом деле, она кажется столь простой и естественной, что мы нередко просто не замечаем ее богатства и не ценим ее красоты. Между тем она являет собой изысканную хореографию поведенческой координации.

Таким образом, появление языка у людей и всего того социального контекста, в котором язык возникает, порождают новый (насколько нам известно) феномен – разум и самосознание как наиболее глубокий жизненный опыт человечества. Не обладая соответствующей историей взаимодействий, проникнуть в зту присущую человеку сферу невозможно (вспомним хотя бы девочку‑волка). В то же самое время разум как некий феномен оязычивания в сети социального и линг вистического сопряжения не есть нечто такое, что находится в мозге. Сознание и разум лежат в области социального сопряжения – именно там источник их динамики. Как часть социальной динамики человека, разум и сознание участвуют в выборе пути, по которому следует наш онтогенетический структурный дрейф. Кроме того, поскольку мы существуем в языке, порождаемые нами дискурсные области (поля суждений) становятся частью нашей области существования, равно как и фрагментом окружающей среды, в которой мы сохраняем идентичность и адаптацию. Это хорошо знал Робинзон Крузо. Поэтому он вел календарь, читал каждый вечер Библию и переодевался к обеду. Он вел себя так, словно все еще жил в Англии, оставаясь в лингвистической области, в которой обладал собственной человеческой индивидуальностью и где мог сохранить самобытность и адаптацию. Мы, говорящие все эти ученые слова, по существу ведем себя так же. Либо мы порождаем тем, что говорим и делаем, лингвистическую (социальную) область, в которой наша индивидуальность как ученых сохраняется, либо мы исчезаем как таковые.

Каждая структура есть принуждение. Мы, люди, существуем как люди в сети структурных связей, которую мы непрерывно плетем, осуществляя, в рамках нашего поведения, постоянный лингвистический тро‑фаллаксис. Язык никогда никем не изобретался только для того, чтобы восприять внешний мир. Следовательно, язык не может быть использован как орудие для открытия этого мира. Скорее, именно с помощью оязычивания акт познания порождает мир в той поведенческой координации, которая есть язык. Мы проводим свои жизни во взаимной лингвистической сопряженности не потому, что язык позволяет нам раскрывать самих себя, но потому, что мы образованы в языке в непрерывном становлении, которое мы творим с другими. Мы находим самих себя в этом коонто‑генетическом взаимосопряжении не в качестве предшествующего референтного соотнесения и не в качестве соотнесения с некоторым началом, а как непрестанную трансформацию в становлении лингвистического мира, который мы строим вместе с другими человеческими существами.

Древо познания

Познание и познающий

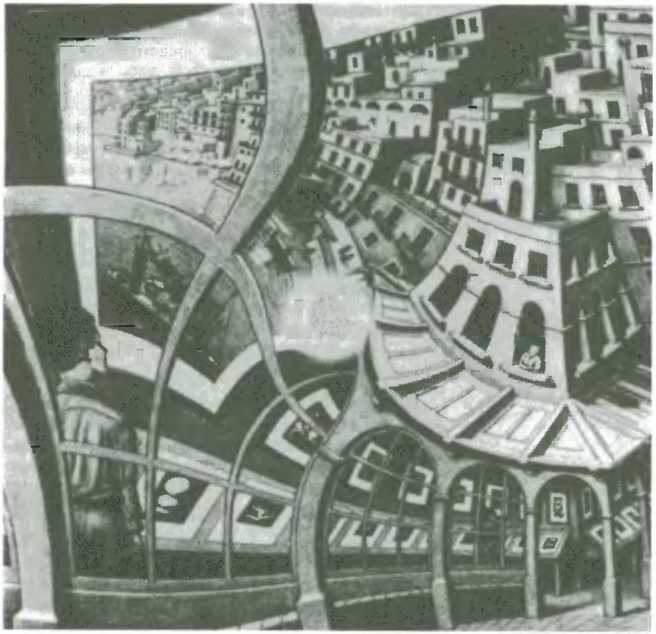

Подобно рукам на гравюре Эшера (рис. 5), эта книга следовала по круговому маршруту. Мы начали с особенностей нашего повседневного опыта, общих для разделяемой всеми нами социальной жизни. От этого начального пункта мы перешли к клеточному аутопоэзу, организации метаклеточных и их поведенческой сфере, операциональной замкнутости нервной системы, лингвистическим полям и языку. Двигаясь по указанному маршруту мы строили систему объяснений, способную показать, как возникают живые существа. Мы узнали, как социальные явления основанные на лингвистическом сопряжении, порождают язык и как язык из нашегс повседневного опыта познания позволяет нам объяснить свое происхождение. Начало есть конец.

Тем самым мы выполнили задачу, которую поставили перед собой, а именно: теория познания должнг показать, каким образом познание порождает объяснение познания. Такая ситуация весьма отлична от той, с которой обычно приходится сталкиваться, когда сам феномен объяснения и феномен подлежащий объяснению, принадлежат различным областям.

Если читатель самым серьезным образом проследил за всем, что было сказано на предыдущих страницах, то он будет вынужден смотреть на все, что он делает – обоняет, видит, строит, приемлет, отвергает, говорит, – как на мир, рожденный в сосуществовании с другими людьми посредством описанных нами механизмов. Если мы вверти читателя в искушение рассматривать самого себя таким же образом, как и все эти феномены, то наша книга достигла своей первой цели.

Конечно, поступая так, мы поставили себя в ситуацию замкнутого круга. От этого у нас, вероятно немного закружилась голова, как от разглядывания рук на гравюре Эшера. Такое головокружение возникает из‑за отсутствия фиксированной точки отсчета, привязав к которой свои описания, мы могли бы придать им определенность и отстаивать их правильность. Действительно, если мы исходим из предположения о существовании объективною мира, независимого от нас как наблюдателей и доступного нашему познанию через нашу нервную систему, то мы оказываемся не в состоянии понять, каким образом наша нервная система, функционируя в своей собственной структурной динамике, тем не менее создает образ независимого от нас объективного мира. Но если мы не исходим из предположения о существовании объективного мира, независимого от нас как наблюдателей, то все выглядит так, как если бы мы полностью принимали, что все относительно и все возможно, отрицая тем самым всякую закономерность. Так мы сталкиваемся с проблемой понимания того, каким образом наш повседневный опыт (практика нашей жизни) связан с окружающим миром, наполненым регулярностями, которые в любой момент времени являются результатом наших биологических и социальных историй.

И снова нам приходится идти по лезвию бритвы, избегая впадать в крайности репрезентационализма (объективизма) и солипсизма (идеализма). Наша цель в этой книге состояла в том, чтобы найти «средний путь» (via media): понять регулярность мира, все время ощущаемую нами, но без какой‑либо независимой от нас точки отсчета, которая придала бы достоверность нашим описаниям и ког нитивным утверждениям. Действительно, весь механизм порождения нас самих как авторов описания и наблюдателей говорит нам о том, что наш мир как мир, который мы создаем в сосуществовании с другими, всегда будет представлять собой смесь регулярности и изменчивости сочетание незыблемости и зыбкости, столь типичное для жизненного опыта человека, если вглядеться в него пристальнее.

Тем не менее мы явно не в состоянии разорвать замкнутый круг и шагнуть за рамки нашей когнитивной области. Сделать нечто подобное означало бы изменить сверхъестественным образом природу языка и природу нашего становления. Мы изменили бы природу нашей собственной природы.

Непреложным фактором остается то, что мы непре рывно погружены в эту сеть взаимодействий, результаты которых зависят от истории. Эффективное действие приводит к эффективному действию, именно когнитивный круг характеризует наше становление как выражение нашего свойства быть автономными живыми системами.

Через такую непрекращающуюся рекурсивность любой возникающий мир с необходимостью прячет свое начало. Мы существуем в настоящем; прошлое и будущее – это лишь способы существовать сейчас. Биологически не существует способа, который бы позволил нам представить, что происходило с нами при обретении тех регулярностей, к которым мы постепенно привыкали, – от ценностей и предпочтений до цветов и запахов. Биологический механизм говорит нам о том, что операциональная стабилизация в динамике организма не воплощает способ, которым она порождена. Жизнь как занятие не оставляет никаких следов относительно своих начал. Все, что мы можем делать, – это порождать посредством языка объяснения, которые вскрывали бы механизм, порождающий мир. Существуя мы порождаем когнитивные «слепые пятна», которые могут быть прояснены только путем создания новых слепых пятен в другой области. Мы не видим, чего именно мы не видим, а то, чего мы не видим, не существует. Только когда некоторое взаимодействие смещает нас из привычной позиции, например, когда мы неожиданно попадаем в другое культурное окружение и начинаем размышлять над случившимся, – только тогда мы создаем новые созвездия отношений, объясняя это тем, что не знали о них или считали их чем‑то само собой разумеющимся.

Рис 72. М К. Эшер. «Картинная галерея».

Вся совокупность регулярностей, присущих сопряжению социальной группы, является ее биологической и культурной традицией. Традиция – это не только способ видеть и действовать, но и способ скрывать, или утаивать. Традиция включает в себя все варианты поведения, которые в истории социальной системы стали очевидными, регулярными и приемлемыми. Поскольку все эти варианты не требуют размышлений для своего осуществления, они остаются невидимыми до тех пор, пока не становятся неприемлемыми. И именно тогда в игру вступает рефлексия.

Все, что есть общего у людей, – это биологическая традиция. Она началась с возникновения репродукции в аутопоэзных системах и культурной традиции, зародившейся несколько миллионов лет назад с появлением наследственной линии гоминид. Это общее биологическое наследие есть основа того мира, который мы, человеческие существа, создаем совместными усилиями посредством конгруэнтных различений. Несмотря на эти различения, природа одна и та же для всех нас: мы все согласны, что небо голубое, а солнце восходит каждый день. Вместе с тем наше общее биологическое наследие допускает расхождение культурных миров, обусловленное возникновением того, что может стать сильно отличающимися культурными традициями.

Таким образом, человеческое познание как эффективное действие принадлежит биологической области, но всегда проживается в той или иной культурной традиции. Объяснение когнитивных явлений, предложенное нами в этой книге, основано на традиции науки и остается в силе, покуда удовлетворяет научным критериям Особенность этого объяснения внутри самой научной традиции, однако, в том, что оно порождает фундаментальное концептуальное изменение: познание не касается объектов, ибо познание – это эффективное действие, и по мере узнавания того, как мы познаем, мы порождаем самих себя Познание нашего познания – это не линейное объяснение, начинающееся с некоторой абсолютной точки и развивающееся до полного завершения по мере того, как все становится объясненным. Познание того, как мы познаем, скорее напоминает мальчика из «Картинной галереи» Эшера (рис. 72). Картина, которую он разглядывает, постепенно и незаметно трансформируется… в город, в котором находятся и галерея и сам мальчик! Указать исходную точку невозможно, (де она: Снаружи? Внутри? Чего? Города? Разума мальчика? Но признание этой когнитивной циркулярности не создает проблемы для понимания феномена сознания. Напротив, оно становится исходным пунктом, позволяющим нам объяснить феномен познания научно.

Когда Адам и Ева вкусили плод с древа познания добра и зла, – говорится в Библии, – они превратились в других существ, которые так и не вернулись к своей первоначальной невинности. До вкушения запретного плода их знание о мире выражалось в их наготе. Они бродили, нагие, пребывая в невинности единственного знания. Вкусив запретный плод, они познали, что были нагими; познали, что они познали.

В нашей книге мы вернулись к «древу познания». Ми предложили читателю вкусить от плода этого древа, представив ему научное исследование познания как биологического феномена. Проследив за ходом рас‑суждений предпринятого нами исследования и усвоив проистекающие из него следствия, мы поняли их неизбежность. Познание познания принуждает. Оно принуждает нас с неослабной бдительностью относиться к искушению определенностью. Оно принуждает нас осознать, что определенность не является доказательством истинности. Оно принуждает нас осознать, что мир, который видит каждый из нас, не есть этот (определенный) мир, а есть лишь некий мир, который мы создаем вместе с другими. Оно принуждает нас понять, что мир станет другим, только если мы станем жить по‑другому. Оно принуждает нас потому, что когда мы знаем, что мы знаем, мы не можем отрицать ни перед собой, ни перед другими, что мы знаем.