Что будет делать мама?

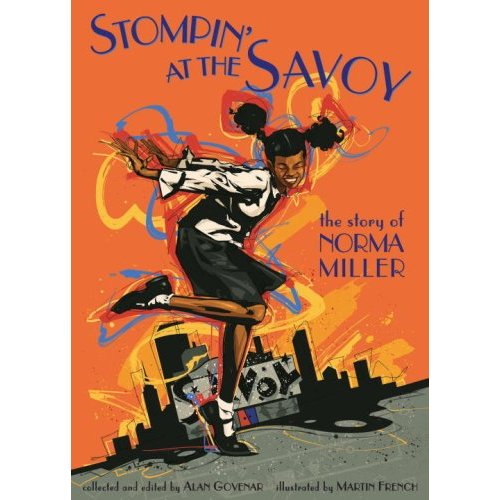

НОРМА МИЛЛЕР

ТАНЦЫ В «САВОЕ».

История Нормы Миллер.

Материал собрал и подготовил Алан Говенар

Иллюстрации Мартина Френча.

В 1924 году Норме Миллер было 5 лет, и она знала, чем хочет заниматься всю жизнь. Она хотела танцевать. Дело было в Век Джаза, в эпоху Гарлемского ренессанса, а Норма жила за танцевальным залом «Савой». В Америке, все еще живущей по законам сегрегации, это был единственный танцпол, где черные и белые могли безнаказанно танцевать вместе, на одном и том же полу из красного дерева. И Норма мечтала, что в один прекрасный день о ней как о танцовщице услышат впервые именно в «Савое».

Семь лет спустя, в одной прекрасное пасхальное воскресенье, ее мечта сбылась. Началась ее карьера джазовой танцовщицы, карьера длиною в жизнь. В этот же день началась славная эпоха джазового танца, ставшего неотъемлемой частью истории культуры.

«Танцы в «Савое» – это описание ранних лет жизни Нормы Миллер, ее пути к славе как исполнителя акробатической разновидности джазовых танцев - линди хопа. Танец получил свое название в честь трансатлантического перелета, или «прыжка» Чарльза Линдберга.

В этой книге, родившейся в результате бесчисленных интервью с Нормой Миллер, Алану Говенару, известному автору и продюсеру, удалось передать жизнелюбие, ироничный юмор, неукротимое жизнелюбие знаменитой джазовой танцовщицы, американского сокровища.

ТАНЦЫ В «САВОЕ».

История Нормы Миллер

Подготовлено и издано Аланом Говенаром

Иллюстрации Мартина Френча

Всем танцорам, свернувшим с пути.

Н.М и А.Г

Посвящается Лене Франчетти.

М.Ф.

Ни черта не значит, если не свингачит.

Дюк Эллингтон, Ирвин Миллз

Введение.

Разговаривать с Нормой Миллер – это делать бэкстеп в прошлое. Джазовые танцы – ее прошлое, эта книга – летопись ее жизни, созданная на основе бесед. Мы начали наши беседы в 2001 году. Мы вместе с Акином Бабатунде работали над новым мюзиклом, который сейчас называется «Блюз Слепой дурнушки». Норма согласилась приехать в Даллас и научить труппу фигурам танцев в стиле 1920-х годов.

Норме нравилось вспоминать, и, пока я слушал, я погружался в ее истории, ощущая их так, словно они произошли всего несколько дней или недель назад. Ее рассказы изобиловали подробностями и были сдобрены непревзойденным юмором. Она любила подшучивать над собой, но всегда делала это в меру.

Несколько месяцев спустя я встретился с Нормой в Нью-Йорке. Она была одета в спортивный костюм цвета фуксии, расшитую пайетками шляпку и красную кожаную куртку. Она величественно стояла у отеля «Карлайл» на углу 76-й Стрит и Мэдисон-Авеню. Когда я подошел к ней, она хихикнула. Норма передвигалась по улицам Нью-Йорка с врожденной грацией. Она была расслабленна и в то же время начеку. Она воскрешала в памяти образы людей, мест, событий, словно приглашая меня в гости в своей прошлое.

В следующую нашу встречу в Нью-Йорке мы пошли в дансинг Luci’s, на углу 124-й стрит и восьмой Авеню, где оркестр «Возрождение Гарлема», состоящий из пятнадцати человек, начал выступление примерно в половине девятого.

-Танцоры собираются здесь каждый понедельник, – сказала Норма. – Здесь можно встретиться с людьми, которых я знаю лет пятьдесят, и познакомиться с теми, кого я раньше не встречала.

Пока мы осматривались, на танцпол вышли две молодые японки в юбках-клеш, коротких носочках и черно-белых туфлях на плоской мягкой подошве. Их афроамериканские партнеры годились им в дедушки – этакие ветераны свинга. Один из них, Калвин, двигался с грацией танцора и, как выразилась Норма, «свингачил». Каждый жест руки, каждое движение ногой было плавным. Партнерша послушно велась – отправлял ли он ее в свингаут или возвращал обратно. Норма откинулась на спинку стула, совершенно уверенная в преемственности поколений в линди хопе, прикрыла глаза и полностью отдалась звукам «Jumpin’ at the Woodside» Каунта Бейси.

Для Нормы красота жизни – в каждом дне. Она живет настоящим, но никогда не забывает, кто она или откуда она родом. У нее отменное чувство прошлого и редкая открытость тем сюрпризам, что готовит будущее. Работая над этой книгой, я записывал на диктофон и расшифровывал наши постоянные диалоги. Каждый раз, когда мы говорили, мы старались сделать книгу лучше. В этой книги звучит голос и живет дух Нормы. Каждая глава – этап ее детства и отрочества. Редактируя книгу, я стремился передать то впечатление, которое произвела на меня Норма, рассказывая об этом в первый раз.

Папа сходит со сцены.

Когда умер папа, мама была беременна мной на восьмом месяце. В один совсем не прекрасный день отец возвращался домой с работы, и люди из армии США забрали его – прямо с улицы. Он был родом из Вест-Индии, и мама говорила, что именно так и забирали в армию иммигрантов. Хватали всех темнокожих мужчин, выходящих из метро, сажали в грузовики и отвозили на призывные пункты. Отца заставили работать на нью-йоркской верфи: строить один из больших боевых кораблей. Там его настигла пневмония.

Мама пришла навестить его в больнице

- У нас есть деньги? – спросила она у него. – Есть ли у тебя документы? Есть ли у тебя страховка?

Он улыбнулся и покачал головой, не поднимая ее от подушки. В те дни пенициллин еще не открыли, и отцу становилось все хуже.

Я всегда говорила, что папа умер, смеясь. В трагической ситуации просто необходимо находить смешное. Потому что слез просто нет. Смех был нашим способом выжить.

У нас не было страховки и денег на похороны. Поэтому моего отца похоронили вместе с другими солдатами, в братской могиле, в «земле горшечника», на кладбище для бедняков. Мне не рассказали, где была его могила, да я и не спрашивала. Велика вероятность, что она находилась в Бруклине. Но кто заботился о могилах в те дни?

Отец умер в ноябре. 2 декабря 1919 года на свет появилась я. В честь отца мама назвала меня Нормой. Папу звали Норман.

Что будет делать мама?

Маме было двадцать лет, у нее было двое детей, мужа у нее не было, и работы не было тоже. Поэтому она пошла поговорить со священником в церкви Св.Филиппа, епископальной церкви на пересечении Седьмой и Восьмой Авеню с 134 улицей. В церковь Св. Филиппа ходило большинство выходцев из Вест-Индии. В ней же крестили мою сестру и меня.

Тамошний священник посоветовал маме отдать меня и сестренку Дот в приют, где она могла оставить нас до тех пор, пока не обретет почву под ногами. Когда она пришла с нами туда, ей сказали, что возьмут Дот, которой было почти два года, но не меня, потому что я была грудным ребенком.

Пока мама стояла там и разговаривала с теми, кто должен был решить нашу судьбу, маленькая девочка потянула ее за подол платья и спросила: «Ты – моя мама?» Мама посмотрела на нее и покачала головой. И тогда она поклялась себе: «Такого с нами никогда не случится». Да она из кожи вон вылезет, но не позволит разлучить себя и детей! И с той поры она выбивалась из сил, чтобы заработать на жизнь.

Мама любила повторять: «Нет лошади – оседлай корову». Эта стало ее философией, которая, в некотором роде, помогла нам выжить.

Мама добывала хлеб насущный. Она была главой семьи. Она вкалывала без продыху. Она работала, чтобы я могла носить длинные ногти – так она утверждала всегда. Именно поэтому я всегда ношу длинные ногти.

Домашние вечеринки.

Мама устраивала домашние вечеринки, чтобы платить за квартиру. Каждый, кто смог втиснуться в нашу квартирку, платил 25 центов за право слушать музыку и танцевать. Мама готовила свиную ногу, картофельный салат и густой соус из огурцов, сельдерея, уксуса, лимона и кайенского перца.

На этих вечерниках, которые мы устраивали примерно раз в месяц, не было оркестра. Вместо него мы заводили «Виктролу» и иногда играли на пианино. Кто-нибудь исполнял рэгтайм или то, что мы называли страйдом. Под эту музыку хотелось танцевать.

Наши вечеринки обычно начинались поздно ночью. Я спала, накрытая несколькими пальто в спальне, но, услышав слово «мороженое», вставала и танцевала за порцию. Мне нравилось танцевать чарльстон, и все считали, что у меня здорово получается.

«Когда-нибудь она станет звездой!» – говорили наши гости.

Я не знала, откуда берет начало чарльстон. Я просто видела, как его танцуют, и тоже танцевала. Чарльстон был манией, повальным увлечением 1920-х годов. Танцы составляли большую часть того, что мы делали. В те дни джаз был всем, и все было джазом: синкопические ритмы и танец. Это был Век джаза, и Гарлем был его центром.

Маленький дрозд.

Мне было пять лет, когда я увидела выступление Флоренс Миллз в тетаре Линкольна на 135-ой улице, между Ленокс авеню и Пятой авеню. Флоренс по прозвищу «Маленький дрозд», танцовщица и звезда группы Лю Лесли «Черные дрозды», была первой известной мне звездой гарлемской величины. Я мечтала быть похожей на нее.

Флоренс Миллз приехала в Европу в 1926 году и вызвала там фурор. Но в Европе она заболела и умерла вскоре после возвращения в Нью-Йорк. Мне было почти восемь. Ее похороны стали самым большим представлением, которое я когда-либо видела. Я шла за катафалком по Седьмой авеню; в небе траурную процессию сопровождала стая черных дроздов: их выпустили специально для этого случая.

Школа танцев.

Мне было лет девять или десять, когда мама записала меня в школу танцев Аманды Кемп. Урок стоил 25 центов за час, и мама с трудом могла позволить себе такие траты. Все ребята по соседству так или иначе ходили в школы танцев. После занятий я ходила смотреть на новые шоу, мюзиклы и ревю, потому что все репетиции проходили в Гарлеме.

В то время любой человек, желавший поставить шоу, приезжал в Нью-Йорк: в Нью-Йорке были театры, а репетиции антрепренеры проводили в залах Гарлема. Можно было пойти в любой – и попасть на репетицию какого-нибудь шоу. Тэперы обычно репетировали где-нибудь в уголке. Я проходила туда и смотрела. Стояла у двери и подглядывала в щелку. Я смотрела на схемы и на то, как люди танцуют. Когда я покидала свой пост, я уже знала всю схему.

Я считала своим долгом танцевать на каждом любительском выступлении в Гарлеме. Я танцевала в Одеоне на 145-й стрит, в театре Лафайет на Седьмой авеню между 131-й стрит и 132-й стрит. Каждую ночь любительского танца мама отправляла меня на сцену.

Она сшила мне пару черных шортиков к белой блузе с широченными рукавами. Сначала я исполняла коротенькую песню, затем танцевала небольшую джазовую схему. Я складывала шаги. В каждом шаге было восемь счетов, и, если я делала четыре шага, это составляло 32 счета. Тридцать два счета – постоянно повторяющаяся схема в джазе. С этим знание я могла танцевать что угодно: чарльстон, блэк боттом, месс эраунд, снейк хипс, Сьюзи Кью, пикин черриз, шим-шам. Эти джазовые шаги знали и делали все. Тогда я не выигрывала призов. Я была одной из многих маленьких девочек. И многие другие, особенно певицы, были лучше меня.

Моя мечта.

Как-то нам довелось жить на 140-й улице, и окна нашей квартиры выходили на черный ход танцевального зала «Савой».

«Савой» располагался на втором этаже двухэтажного здания, которое занимало целый квартал между 140-й и 141-й улицами, выходящими к Ленокс авеню. На здании был огромный навес с крупными черными буквами. На первом этаже размещись салон красоты, парихмахерская с мужским залом, мебельный магазин, а на углу здания располагался бар. На тротуарах кипела жизнь: женские сплетни, доносившиеся из салона красоты, перемешивались с грубым смехом мужчин из цирюльни.

В «Савое» черные и белые могли танцевать вместе. Актриса Лана Тернер окрестила его «Домом счастливых ног», и двери его были открыты для любого танцора – и черного, и белого.

Летом, когда все окна были открыты, мы с сестрой любили сидеть на пожарной лестнице и смотреть на силуэты танцующих за шторами «Савоя». Труднее всего было дождаться, когда начнут играть джазовые оркестры. И тогда можно было наслаждаться игрой величайших джаз-бэндов, сидя прямо в комнате. При любой возможности я танцевала. Я обожала танцевать. Я исполняла схемы и звала маму: «Посмотри-ка на меня! Посмотри!» Я танцевала шимми и крутилась в быстром тустепе, подражая танцорам, на которых я насмотрелась. Танец был у меня в крови.